略談中國畫名稱中數字的寓意

張茍

摘要:中國古代某些常用的神秘數字產生于中國文化的土壤。與中國傳統文化息息相關,在神話、詩歌、習俗等方面蘊含著神秘性。中國畫中的主題的描繪和命名方式也同樣如此,它們都帶有特定時代人們的某種愿景。本文僅選取一些具有代表性的作品進行探討。

關鍵詞:中國畫名稱;數字;“五”;“九”;“百”

中圖分類號:J505;J212 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2019)11-0163-01

在中國畫作品的命名中,有諸多帶有數字命名的作品,譬如《九龍圖》、《九如圖》、《九歌圖》、《百子圖》、《百花圖》、《五瑞圖》、《五牛圖》、《五馬圖》等,其中的數字即構成了繪畫主題的集合,又映射了中國傳統文化中的多種含義。在中國古代,數字象征著神秘性和秩序性,是宇宙萬物和諧統一的因素。具體不同的數字有著不同的象征意義,這在中國畫作品的命名中也得到了充分的體現。

屈原所作《楚辭》中《九歌》篇實為十一篇,并非“九”篇,在其后描繪的眾多版本的仇歌圖》中同樣是東皇太一等十一個人物形象,難免令人費解。朱熹《集注》中說:“篇名《九歌》,蓋不可曉。”因為不可知曉,我們只能作一些推測。在今人的研究中,眾多學者給出了不同的解釋:其中有“九天說”、“虛數說”、“陽九說”、“實數說”、“九神說”、“九為糾說”、”九為終說“、“九為虬說”、“九聲音列說”等,說法不一。筆者更偏向于“虛數說”,在《楚辭》其他篇章中,也有《九懷》、《九思》、《九章》、《九辨》、《九嘆》等,而在這些詩篇中也有“九曲”、“九皋“、“九河“、“九靈”、“九隅”、“九州”、“九天”等等。這類“九“并非實數,均是虛指,表示多的意思。那么古人為何好用“九”呢?

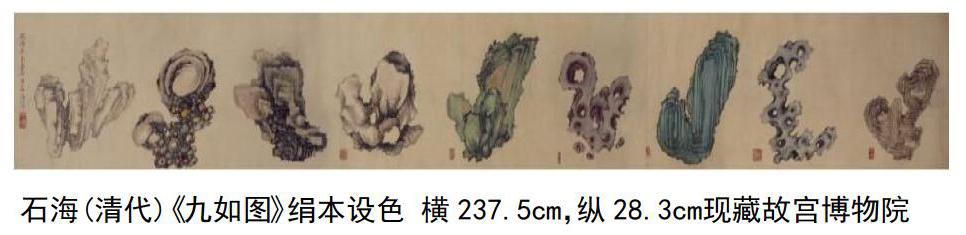

“九”字在中國古代是一個頗具神秘色彩的數字,與古人的崇尚有關。同樣含“九”的作品有陳容《九龍圖》、清代石海《九如圖》等。在古人的觀念中,奇數為陽,偶數為陰,而奇數里最大的數是‘九”,故而古人對“九“尤為重視,認為“九”可以象征陽氣最為旺盛,農歷九月初九,二九相逢,“重陽節”因此而得名。古人還以奇數象征天,以偶數象征地,因而有“九天”、“九霄”之說。除此之外,在中國傳統文化中,“十”為滿,滿則溢,物極必反,盛極而衰。故古人多好用“九”和“九”的倍數。器物也多用“九',命名。如“九龍壁”、“九龍杯”等,與繪畫命名相似。清代石海繪《九如圖》,以九種造型各異的石頭寓意“九如”,“九如”語出《詩經·小雅·天保》:“天保定爾,以莫不興。如山如阜,如岡如陵,如川之方至,以莫不增……如月之恒,如日之升。如南山之壽,不騫不崩。如松柏之茂,無不爾或承。”詩篇連用九個“如”字,《九如圖》便是借用詩篇寓意祝頌福壽綿長。

與“九”同樣常見的是“五”,如韓混《五牛圖》、李公麟《五馬圖》、項圣謨《五瑞圖》等。“數有九,五居正中,若峰,在其之巔,具鼎盛之勢,不偏不倚”;在傳統觀念中,“五”是宇宙的第五個方向,包含了一個中心。是一個具有象征意義的符號,指代完滿和整體。它同時也象征著循環往復的事物。有學者考證,韓滉的《五牛圖》中飽含著濃厚的個人情感的因素,五牛寓指韓滉自己兄弟五人,以勤勞、溫順、樸實的品性,表達愛同忠君的真實情感。除了個人情感因素外,“五”個平面鋪陳的形象在畫面構圖中也體現了美學的對稱原則。“九”和“五”這兩個數字在這一點上具有同樣的特征。而此類以數的分列式布局中,又多以長卷的形式來表現。對象被一一描繪,并逐個并列呈現在同一畫幅中,每幅畫面即可獨立成章,既是單一的個體,相互之間又聯系緊密,由此構成了和諧統一的整體。這是有別于西方繪畫所特有的東方藝術形式。

含有“百”字的中國畫作品頗多,如宋代佚名《百花圖》、林椿《百鳥圖》,明代邊景昭《百鶴圖》,清代查士標《百鵲圖》、郎世寧《百駿圖》、冷枚《百子圖》等。其中的“百“也并非實指,而是含有大或者無窮的意思,此類多為描繪同一對象的圖像合集,代表繁多,因此也成為了歷代中國畫描繪較多的題材,古代有許多版本的《百子圖》流傳至今。今存最早的是收藏于臺灣故宮博物院的《麟趾圖》,百子的典故出自于《詩經·大雅·思齊》,“大姒嗣徽音,則百斯男。”這其中所蘊含的是中國傳統文化中“子孫滿堂”,萬代延續的美好愿景。這類作品均以全景式的構圖呈現,咫尺之間描繪出豐富而飽滿的畫面。《百花圖》中的“百”也為虛指,其中所繪四季花卉五十余種,由于所繪物象之多,將四季的交替表現在同一畫幅中,突破了時空的限制,呈現出這類物象繁多作品的另一突出特點。

中國傳統文化中對于某些特定數字的崇尚,源于在經歷了艱苦計數努力之后,古人對自己的文化創造感到欣喜,同時賦予這些數字以至大至善的神秘意義。在這些繪畫主題和稱謂命名的背后,便有了多重寓義。