世界文學視角下看《關睢》英譯本

蔡淑琳

摘要:《關睢》作為一篇富有研究價值的敘事詩,其翻譯版本多達數十種,呈現出多元化的特性。本文立足于世界文學視角,切入點為達姆羅什的翻譯觀,通過比較《關雎》龐德、理雅各、許淵沖譯本的文本,對比起主旨、意向選擇以及音韻差異,從而對世界文學有更深刻的理解。

關鍵詞:《關雎》英譯本;達姆羅什;世界文學

中圖分類號:H315.9 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2019)14-0008-04

一、前言

《詩經》初啟則見《周南·關雎》,孔子贊其中和適度,樂不至淫且哀不過傷;《史記·外戚世家》則將《關雎》視為人倫典范:“《易》基《乾》、《坤》,《詩》始《關雎》,《書》美鰲降……夫婦之際,人道之大倫也。”從古至今,《關雎》的研究不僅在國內開展,國外亦有多種翻譯版本流傳。本文通過對《關雎》英譯本的不同英譯本進行研究,意在對達姆羅什所提之世界文學定義進行反向觀照,以析其現代發展。

二、世界文學的定義

世界文學的定義至今并沒有一個為大眾普遍認可的定義,它是一個開放性的命題。1872年,“世界文學概念由康德帶至世人眼前。康德認為未來的文學世界將會由世界文學所主導,民族文學的地位將會逐漸下降,并且希望每一個人都能為這樣的未來努力。康德將文學稱為是人類共同的精神寶藏,并用“詩”來指代,由此可見他己意識到文學所具有的共同美學特征,他所認為的世界文學是超越民族差別的,無獨有偶,擁有相同觀點的還有波斯奈特、麥考萊等人。他們都一致地認為世界文學所指代應該是超越民族與國別差異的,是所有民族和人類中最為優秀的文學作品。在此之后,馬克思與恩格斯將“世界文學”的概念進行了進一步的擴展,他們認為“物質的生產是如此,精神的生產也是如此。各民族的精神產品成了公共的財產。民族的片面性和局限性日益成為不可能,于是由許多種民族的和地方的文學形成了一種世界的文學。”

在馬克思主義的視角下,“世界文學”已經不僅僅是歌德口中的世界優秀文學作品的總集合,馬克思和恩格斯兩人基于全球資本化的語境下,通過對“世界文學”概念的闡釋來勾勒了一個符合資產階級文學生產特征的世界文化場景。

當然,除卻歌德與馬克思恩格斯等人對于世界文學概念的早期闡釋,伴隨著比較文學的興起與國際間交流的日益頻繁,對“世界文學”的描述開始有了更多新的聲音。達姆羅什說世界文學是“民族文學的橢圓形折射,是一種經由翻譯而獲益的書寫,是一種閱讀方式,即對我們所處時空之外世界的超然解讀,而并非一套經典文本”我們把這個概念和歌德以及馬克思所說的世界文學相比較,很容易就可以體會到其中的不同,達姆羅什并沒有如馬克思等人一般只是把這一術語用于價值評估的目的,而是為世界文學劃定了一個更為廣闊的范圍,從文學的生產到其出版乃至最后在讀者中的流傳,世界文學成為了一種橢圓形的折射而非單純的所謂指定文本。基于此論斷,達姆羅什從三個不同層次即翻譯的方式、結果與閱讀對世界文學進行定義,顯而易見,翻譯成為了世界文學由民族文學蛻變而來的關鍵。不同的語言造就了文學作品的多樣性,但經典的文學作品卻是可以得到世界各國人民所一致推崇的,正是翻譯打破了其流通的壁壘,使本只能在己語言片區傳播的文學作品成功走向國際。當然,翻譯并非壓縮或是轉述,文學作品翻譯的好壞與否直接影響作品的階層跨越。如果翻譯能夠與文學作品相得映彰,該作品則極有可能成為經典的文本,從而成為世界文學,相反,如果文學作品在翻譯的過程中失真,則其最高不過能觸及國別文學的門檻而無法再進一步。達姆羅什相當重視翻譯在世界文學傳播與交流當中的作用,這一點和韋努蒂是基本一致的,借用韋努蒂的話就是:“沒有翻譯,世界文學就沒有可能對概念進行界定。”

基于如今的全球化語境,達姆羅什大力倡導的多元文化主義可以說是是文學研究領域的一大革命,而翻譯恰恰切中世界文學之肯綮。而作為文學作品最為常見的一種形式,詩歌因為具有詞簡意豐、音律和諧優美的特點,對于翻譯有著更高的要求,即詩歌的翻譯更能夠體現譯者在翻譯過程中的展現出的創造性叛逆。不同的譯者由于受到政治經濟等地域影響,一般帶有鮮明的主體性,他們對詩歌的外在形式與內蘊情感理解各異,因此會出現不同的叛逆性創造。

以下部分將以中國古典詩篇《關雎》英語譯版為例,對不同翻譯版本進行差異比較,從而探討翻譯在文學關系動態生成中所起的主導作用,并研究其如何建構處于世界文學視域下的文學翻譯的研究模式。

三、《關雎》四個譯本的比較

《關雎》作為國風的首發篇章,其詩的主要表現手法為“興寄”,詩從關雎等鳥獸之物起興,多用雙聲疊韻詞以增強全詩音韻和諧之美,即景生情,再而寫至鐘鼓笙樂,《論語·泰伯》言其:“師摯之始,《關雎》之亂,洋洋乎盈耳哉。”其音韻之美令無數人所傾倒,當然,《關雎》不僅僅在中國流傳,在外國也有許多《關雎》的相關研究,而此類研究大部分的前提基礎都是詩篇的翻譯,而關于《關雎》的翻譯也是有著多種版本,許多翻譯家都嘗試過對其進行翻譯,如拉丁語譯者孫璋、德語譯者史陶思(VictorvonStraus,1808-1899年)、法語譯者顧賽芬(s6 raphin Cou-vreur,1835-1919年)、葛蘭言(Marcel Granet,1884-1940年)和英語譯者理雅各(James Legge,1815-1897年)、韋利(Arthur Waley,1889-1996年)、龐德(Ezra Pound,1885-1972年)、庫柏(Arthur Cooper,1916-1988年)和亨頓(DavidHinton,1954-)等等。本文主要選取中英文譯版進行分析,選取的為龐德譯本、理雅各譯本、許淵沖譯本,以下部分將從主旨、意向選擇以及音韻三方面對這幾個翻譯版本進行比較。

(一)<關雎》譯本的主旨差異

《關雎》是為一篇富有研究價值的敘事詩。自先秦到清末,再到現代,人們從未停下對于《關雎》的探尋,在《關雎》的釋義方面更是有古今多位學者進行闡述,基于解讀人的文化語境不同,對于《關雎》主旨的闡釋也有各種各樣的說法。從先秦孔子的以色喻禮說到今古文學派的頌美與諷刺之爭,到毛詩序、鄭玄、孔穎達的后妃之德,再到清代的婚歌說,以及現代倡導回歸作品文學性的戀歌說等等,關于《關雎》主旨的解讀可以說是一個開放性的命題,而在不同的翻譯版本中,譯者也賦予了關雎不同的思想主旨。

許淵沖在其英譯《詩經》的前言中說:“龐德是理雅各之后第一個把《詩經》譯成自由體的詩人。他的譯文于1915年在劍橋出版,1945年在哈佛大學出版社重印。他認為譯詩是個創造性的問題,他的譯詩經常被當作創作而選入近代英美詩選,影響很大,但譯文錯誤很多,不能算是佳譯……龐德和韋理都不知道:譯詩如不傳達原詩的音美,就不能保存原詩的意美。”龐德所翻譯的《關雎》并沒有照搬原詩的格式,相比較于外在形式,龐德翻譯版本顯然更加注重于體現詩歌的原意。

原文:

關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

龐德譯本:

“Hid!Hid!”the fish-hawk saith,/by isle in Ho thefish-hawk saith。

龐德譯詩開頭兩個字Hid!Hid!翻譯得相當巧妙,如果單看Hid這一實義單詞,便可以理解為是“隱藏、遮蔽”,頗有含情少男少女半遮半掩吐露真情之意;而若是把Hid理解為象聲詞,則其后fish-hawk的叫聲也并無不妥,由此一詞雙關,兼顧到了原詞“關關”的不同解釋。將《關雎》細細讀來,不難看出“關關”深層意義本來就與全詩“求之不得”的情緒有說不清的聯系,而譯者只是把它明確地擺到了讀者面前。

此外,譯文中的hid還可以有另一意義,那就是頭痛一失眠一抑郁綜合癥,從而更明確地把愛慕者的愛之深切展現出來。而通過對龐德譯本主角選用的單詞我們便能看出其主旨所在。

原文:

關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

龐德譯本:

“Hid!Hid!”the fish-hawk saith,/by isle in Ho thefish-hawk saith:/“Dark and clear,/Dark and clear./So shall be the princes fere.”

龐德將主角“君子”翻譯為“prince”,即王子,顯然,龐德在這里將《關雎》看作是王公貴族之間的求愛之作,和鄭玄、孔穎達、朱誠詠等人所定性的“慕后妃之德,之說無甚差異。且無獨有偶,和龐德相類似,理雅各同樣把《關雎》的主角定位為貴族。

理雅各譯本:

Guan-guan go the ospreys,/On the islet in the riv-er./The modest,retiring,virtuous,young lady:/Forour prlnce a good mate she.

在理雅各的翻譯版本中,《關雎》中重要的兩個主角,即淑女和君子的選詞頗有意思。“窈窕淑女”在《關雎》的原詩中指“美麗而有品行的女子”,“君子”則指代的是王公貴族或直接便是最高統治者。理雅各將“淑女”譯成“modest,retiring,virtuous,young lady”,將“君子”譯成了“prince”。撇去前面的修飾成分不提,理雅各用lady卻是有些不太恰當的,因為lady除了女士的意味外,更多用于稱呼夫人即已婚女性身上,由此一來,本是浪漫的求愛便有了出軌之嫌。因此理雅各這樣的譯文,多少有些失去了原文想表達的意思。而觀之許淵沖先生的版本,主角的選擇則偏向現代所倡導的“戀歌說”。

許淵沖譯本:

By riverside are cooing/A pair of turtledoves:/Agood young mail is wooing/A fair maiden he loves.

對于“關雎”一詞的翻譯,不同于龐德的fish-hawk和理雅各的osprey,許淵沖選用了“turtledoves”,turtledoves有兩個不同的含義,一是斑鳩,二則亦可翻譯作戀人,統觀《關雎》全詩,許淵沖如此選詞恰與愛情主旨暗相貼合。然而,許淵沖將“君子”譯為“A good young man”,將“窈窕淑女”譯為“A fairmaiden”,“窈窕淑女”指的是美好的女子,側重在品行良善,而fair則更側重于外表上的美麗。

另外,譯文以“a young man”來翻譯詩中的“君子”,這和古義是有所區別的,古時的“君子”多指統治者或者是貴族男子,可見在內容上,許淵沖也發揮了譯者的創造性。

(二)《關雎》譯本意象的選擇差異

意境由多個意象疊加構造而成,在不同的翻譯版本中,譯者均選擇了不同的意象。在翻譯中,“意美”是“三美”原則的基礎,而追求“意?之美是建立在準確翻譯并傳達被譯文本內容與情感的基礎上的。《關雎》作為中國古代優秀詩歌作品,其內容與形式皆與外國作品有著較大的差異,而翻譯則要在這種差異中找到平衡點,以最恰當的方式將其文化意象與情感內涵傳遞而出,從而使得外國的讀者也可體會其中的精髓。《關雎》一詩中多意象,而三位譯者的意象翻譯也不盡相同。

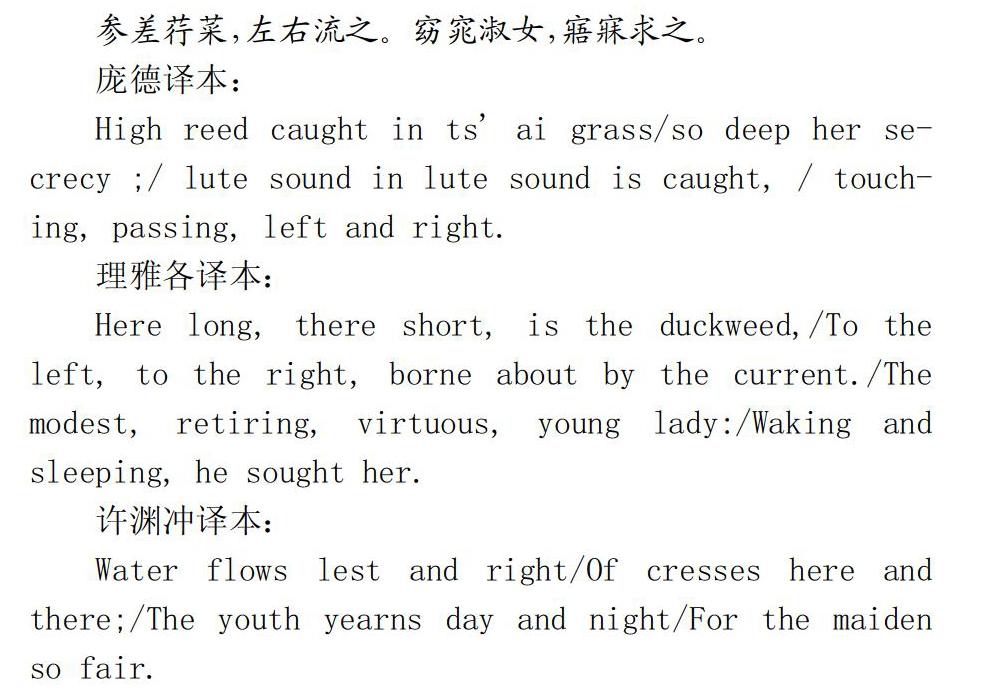

原文:

參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

龐德譯本:

High reed caught in tsai grass/so deep her se-crecy:/lute sound in lute sound is caught,/touch-ing,passing,left and right.

理雅各譯本:

Here long,there short,is the duckweed,/To theleft,to the right,borne about by the current./Themodest,retiring,virtuous,young lady:/Waking andsleeping.he sought her.

許淵沖譯本:

Water flows lest and right/Of cresses here andthere:/The youth yearns day and night/For the mai densO fair.

以意象“荇菜”為切入點,三個不同譯本的翻譯出現了較大的差異。在《關雎》中,荇菜是一種古代勞動人民日常食用的水生植物,所以如“參差荇菜,左右芼之”等所描寫的是其日常勞動圖景。

首先,龐德的翻譯中,他選用了hi曲reed即蘆葦,蘆葦是多年水生或濕生的高大禾草,并不可以食用,和原詩相比,如此翻譯并不能體現出勞動場景。但蘆葦生有大型刷子狀圓錐花序,脫落時候絲絮紛飛,同時因其莖直株高,風吹來時搖曳多姿,若單從意境來說,青年男女互相表露愛意,而周遭蘆葦隨風而蕩,亦極具美感。并且龐德的譯文并沒有遵從《關雎》的原本結構,而是直接將其劃分為三個章節,龐德用High reed caught intsai grass來敘述了原詩的“參差荇菜”及其后兩行,可見相比較如實翻譯,龐德更注重意境的描敘。

再看理雅各的翻譯版本,在其譯文中,理雅各選用了duck-weed,也就是俗稱的浮萍草,和荇菜、蘆葦一樣都是水生植物,通常被作為家畜和家禽的飼料,若從勞動場景來說,收取浮萍亦有符合之處,但duckweed一詞卻不如reed一般有美感,而是更容易讓人聯想至家禽,且理雅各以long、short來描繪大小差距不大的水浮萍也有不妥之處。

再看許淵沖,其翻譯為cresses,則類似于直譯了,三者較之,龐德的翻譯顯然更加符合原著意境。

(三)《關雎》譯本音韻的差異

音韻和諧顯然是詩歌的重要特點,詩歌語言是最講究韻律的,不同的語言有不同的韻律,單是將漢語和英語相比較,其于音調、聲調、韻律等方面的差異便己十分明顯了。漢語是聲調語言,而英語講究的是重音。

正如一位學者所說的:“寫詩講求形音義三美,而譯詩決不可只滿足于‘達意,必須力求傳神,首先是必須保留原詩的意義和意境;

其次,在此前提下,還應該字斟句酌地使譯詩具有一定詩的形式和一定的韻律、節奏。”《關雎》一詩中,第一章一、三、四行相押韻,而許淵沖譯詩一、三行相押韻,二、四相押韻,其在韻律上采用尾韻,并沒有使用疊句翻譯,從譯文中可以看出許淵沖將漢詩中的對偶翻譯成為了英文詩歌中的對偶形式,用這種方式來還原古詩的精工對仗。

O bells and drums,delight

The bride so sweet and slender!

許淵沖的翻譯并沒有改變《關雎》原有的結構形式,仍舊是分作了五個小節,每個小節細分四小句,和原文相差不大,且讀來音韻和諧,朗朗上口。龐德對于音韻問題也相當重視,

如在龐德譯詩最后一節中,“琴瑟友之”譯為“lute soundin lute sound is caught,/touching,passing,left andright.”最后一行的“touching”、“passing”讀來猶如春雨滴答,動人心弦,而“left and right”則映照了心神的飄搖、馳蕩;是聲、意相生的典范;理雅各譯文對于韻律的處理則和以上二者有所區別,對于“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側”,理雅各翻譯作“waking and sleeping he sought her/and wak-ing and sleeping he thought about her”,兩行相較,詞語僅微變而已,且sought和thought在發音上極為相似,僅僅開頭的輔音不盡相同,讀來纏綿,頓生百轉千回之感,一如原詩的“流之”、“求之”、“寤寐”、“悠哉”,讀來亦朗朗上口。

四、世界文學角度下看《關雎》譯本的差異

在達姆羅什看來,世界文學的關鍵在于它概念本身所涉及到的世界性,這是和國別文學相區分的重要一點,文學作品要具備普世性,翻譯工作必不可少,康德所言之世界文學乃是指世界范圍內的優秀經典文本,他稱其為“人類共有的精神財富”。

因而可以稱之為世界文學的作品至少需要具備兩個方面的特質,一是其所傳達的價值觀念可以被不同文化的人們所接受,即該作品是“人類共同擁有的”;

二是其內蘊價值豐富,即人類的“精神財富”,可歷經時間淘洗而毫不褪色。

《關雎》無論從何種方面看來都具有極高的價值,其所傳遞的真摯情感令人動容,然而其若要上升為世界文學,就必須有更加廣闊的流動范圍,為了達到這個目的就必須要借助翻譯來打破語言的限制,而不同譯者對于作品的翻譯又會存在差異。

正如達姆羅什所認為的,世界文學是源文化與東道文化橢圓形折射的結果,由于受到各自時代語境與翻譯者本人主體性的表意性需要,理雅各、龐德以及許淵沖三人都翻譯出了符合其當下語言環境的優秀作品,他們都對文本進行了不同形式的創造性翻譯。這使得《關雎》翻譯的形式與意義不斷得到新的、有機的融合,產生翻譯陌生化效果,從而進一步加強了《關雎》成為優秀的世界文學的文學性。這說明中國古典詩的英譯文之所以能進入英美世界的世界文學的視野,是因為在由源文化與東道文化的亞文化形態共同建構的新的語境架構中,譯者對原詩進行了折射性的翻譯詩學闡釋,二者恰恰促成了其英譯文的世界文學性的動態生成。龐德的譯者主體性尤為突出,除去更改《關雎》原有形式結構外,他還創造性地更改了詩歌的內容,如其中的fish-hawk成為了詩中的講述者,“窈窕淑女,君子好逑”一句也是由其說出,且fish-hawk為猛禽,由其作為傳達愛意的使者實有些不妥;理雅各譯文遵循了毛詩的解讀,也參考了朱熹的注解譯詩標題采用音譯,而全詩以第一人稱復數視角來稱贊君王與賢良后妃的美滿愛情結局。譯詩將“窈窕淑女”翻譯為“modest,retiring,virtuous,young lady”,選用的詞匯都是稱贊后妃德行的,并沒有涉及到女主角的外貌描述,并且從篇章看,理雅各譯詩分為三節,第一節四句,后兩節各八句,這和毛詩序的分章法是一樣的。理雅各自認為自己的翻譯目標是“給出一個能傳達原文意義的譯文,不添加,不解釋,盡己所能做到這點。”他個人傾向于“盡量直譯”,認為譯者不能忽視《毛傳》這樣傳統的詩經 7 闡釋。作為一名傳教士、漢學家,理雅各尊崇中國典籍的傳統權威解讀,理雅各對于《關雎》的翻譯實際上是遵循于毛詩序的,其有明顯的尚古傾向,但在細節處理上也加入了自己的主張。許淵沖的《關雎》譯本被認為是最忠實于原著的翻譯版本,但許淵沖的翻譯不是沒有創造,而是創造很多,舉個最簡單的例子,在譯詩中少年愛慕的對象是美貌女子,而非原詩的美德女子。

此外,許譯在意美的傳達方式上根本有別于原詩。詩譯sodeep inlove,so deep(愛之深深)是愛慕者抽象的情感,而原詩“悠哉悠哉,輾轉反側”則通過具體實在的意象來反映愛慕者眼中的漫漫長夜。

從三者《關雎》翻譯版本差異中可以看出,“關雎”英譯文的分歧建立在其原詩解讀的差異之上,但也有所差別,且譯者的國別差異也影響到了譯文。外國人的譯本中有相當一部分人以傳統的詮釋為權威解讀,無論在題旨或分章中都體現出傳統研究的特征,但在細節上有變通。而中國人或華人譯本則全部按照現代解讀來確定題旨與結構。而且,在結構、語義、敘事等層面,外國人的譯本體現出多樣化特征,而中國人或華人譯本則比較統一。翻譯作品是翻譯者基于本身文化背景前提下對原文的再創造,和原文必然存在著一定的差距。正如達姆羅什所說,“世界文學的閱讀和對它的研究是固有的‘超然解讀;與作品展開一種不同的對話。這種對話不是去識別或駕馭文本,而是有距離和差異的對話;我們與文本的相遇不是發生在源文化中心,而是相遇在充滿了由來自不同文化、不同時代的作品形成的張力的場域中。”

隨著科技的日益發展,跨國別跨文化的交流已經變得越來越便捷,而不同文化之間的交流需要的是交流雙方的共同尊重與相互理解,即世界視角的問題,閉門造車與固步自封絕不適合當下的環境,唯有多交流才能進濺出更多思想的火花。因而世界文學是一個值得我們去探索的領域,處于尷尬邊緣化狀態的中國文學也亟待發展的機遇。