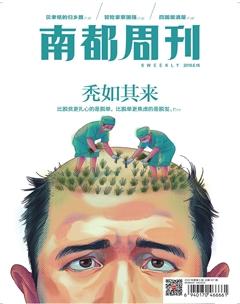

承認孩子是學渣,到底有多難?

尼德羅

杭州有個小學生,眼下六年級在讀,我們且叫他小胖吧。小胖每天放學,不是去補習班,也不是去運動場,而是飛奔回自家的廚房。等到爸媽下班回家,小胖已經準備好了一桌好看又好吃的晚餐。

值得一提的是,這樣的情景已經持續了三年之久。從小胖三年級萌發對廚藝的巨大興致之后,他就保持著放學回家先做飯的習慣。照理說,小胖爸媽應該欣慰、自豪,看看自己的孩子多孝順、勤勞。

但是,孩子放學回家做家務,在今天關于“好孩子”的考評體系中是不被納入其中的。相反,小胖的媽媽還很是憂慮,因為小胖的學習成績真的不敢令人恭維。六年級上學期期末考試,小胖數學考試只有1分。小胖不只是數學差,其他學科也很差。從三年級開始,小胖的考試成績就一直穩居全班倒數第一的位置。

三年來,小胖呈現出兩極化的特點:一方面是極度熱愛廚藝,另一方面是極度厭惡學習。每天放學,小胖就像放風,徑直沖回家里的廚房,沉浸在自己的廚藝世界中。這日復一日的場景,讓小胖的爸爸已經逐漸接受了現實,而媽媽卻一直焦慮不堪。三年來,小胖的母親尋求過老師的幫助,其他家長的幫助,親戚的幫助,以及各種培訓l班的幫助。在全部無效之后,他們終于將目光轉向了兒童醫院,經過醫生診斷,小胖同學在學習上確實有注意力缺陷。

故事說到這里,并沒有結束。在醫生的提醒和班主任的籌劃下,小胖所在的班級專門給小胖組織了一次展示自己廚藝的班會,平時被人輕視的小胖,展示了令同學們刮目相看的手藝,很多同學當場就改變了對他的看法。

所以,借助這樣一次班會,小胖收獲了極大的自信。而有了自信,小胖的學習成績也有了明顯的進步。對于很多自卑的孩子來說,他在尋找一個建立自信的起點。很顯然,他不可能在學業上找到這樣的自信起點。而他對廚藝的迷戀,既可能是興趣使然,也可能在逃避現實。

但通過醫生、老師和父母的努力,實際上做了一件事,即把廚藝領域的自信騰挪到了學習領域。這種騰挪本身是通過為小胖提供才藝展示舞臺,以便讓小胖收獲同學的認可、認同來實現的。學校里的學習,其實不是一個人的事情,而是一種介于人際關系狀態下的行為,同學們認可小胖,愿意幫助小胖,不隨意嘲諷小胖,這就是小胖有所進步的根本所在。

現如今,大部分的中小學內部,競爭有余,合作不足。殊不知,合作是人類可以如此強大的原因。某種程度上,競爭是一種天性,而合作是反天性的。利他主義、同理心、互助共享,這些做法讓我們得以創造偉大的文明。

對于小胖這樣的班級來說,為小胖舉辦一次班會,讓其他同學刷新對這個“學渣”的認識,對其他同學也是一種教育。其他同學會意識到,對學渣的判斷不可使用單一標準。在學校這樣一個考評體系單一的世界里,學渣常常會被看不起。然而,學習并不只有書本知識的學習,也不只有考試分數的比拼,即使是學渣,也可能會有不鳴則已一鳴驚人的一面。

我并不能預計小胖今后的人生將何去何從,但從我的經驗出發,父母學歷不高,經濟能力也不算很強,對他可能反而是一樁好事。假如小胖的父母出身名校,又戴著完美主義的面具,那么小胖的廚師夢大概會被強行丟棄,各種高價的補習班還將繼續撲面而來。

所以,父母愿意認可醫生的診斷,愿意接納自己孩子是個學渣,愿意支持孩子從事一個普通的職業,這是孩子最大的福分。在此基礎上,如果小胖所在的班級、學校能夠不完全以學業競爭作為辦學目標,給小胖這樣的學渣更多的自我發展空間,那么這樣的班級,這樣的學校則有可能創造奇跡。

對于為人父母來說,接納自己的孩子學習不優秀,這是一種不可多得的能力。對于那些畢業于名校,手握重權或重金的父母來說,接納自己的孩子是學渣,更是一種極為寶貴的品質。