研究了10年變態殺人犯的大腦后,我發現自己就是個典型案例

拾依

2005年初秋的某一天,當最后一絲悶熱從美國南加州漸漸褪去,詹姆斯·法隆正對將要交付發表的論文做最后幾處修改。在過去10年中,作為加州大學歐文分校的神經學教授,他一直在研究心理變態殺人犯的腦部掃描圖,也常為各類媒體提供犯罪心理的專業分析。

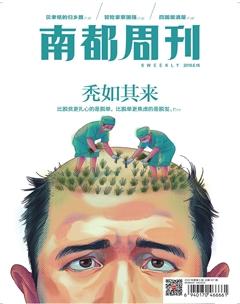

“我一直探索的問題是:一個人是怎樣變成心理變態的殺人兇手的?在看過無數腦部掃描圖后我發現,殺人犯們的圖像都呈現出一種罕有而令人擔憂的特征:額葉和顳葉腦功能低下。這暗示著患者缺乏道德推理和抑制自身沖動的正常能力。”

當他坐下來隨手翻看家人的腦部掃描圖時(本來是為另一項阿爾茲海默癥研究拍攝的),突然發現里面混進了一張奇怪的圖片,它看起來完全符合論文里那些心理變態者的腦部特征。詹姆斯當下的第一反應是:肯定是其他人的腦圖被混進來了。

然而,當他讓同事根據匿名編碼找出案主名稱時,卻發現,那正是自己的腦圖。

“這怎么可能呢?我14歲被評為本教區年度最佳天主教男孩,還曾是五星級體育高中和大學的運動員,如今除了在加州大學任教外,又是美國國防部的顧問,致力于研究戰爭對大腦所產生的影響。”無論從什么角度看,詹姆斯都覺得自己跟變態殺人犯沾不上邊。

但是,當他開始向母親詢問家族史時,母親卻告訴他:“我有一個好消息還有一個壞消息。埃茲拉一康奈爾,康奈爾大學的創辦者,是你的表兄。但壞消息是,利茲.伯頓是你的表姐。”利茲.伯頓是一樁著名兇殺謎案的嫌疑犯,被懷疑用斧子砍死了自己的生父和后母,盡管當時她被無罪釋放,但至今仍疑點重重。

而回顧作者父親那邊的家族史,有7位男士都是殺人兇手,包括曾因弒母事件被史書記載的曾曾曾曾曾祖父。這不禁讓他倒吸一口涼氣。“我老爸還有我3個叔伯,在二戰時都是反戰主義者,都是很溫和的。但我們家族隔三岔五,大概每100年就會出現3次像利茲伯頓這號人物,現在差不多該輪到我們這一輩了。”

作為一個堅定的唯物主義者,一個專注于大腦神經解剖學的神經學家,詹姆斯數十年來一直堅信,人類對自己的行為幾乎無法掌控。“我們的先天因素(基因)決定了個性的80%,而后天因素(成長環境)只掌控其余的20%。”

因為他在研究過的每一個變態殺人犯大腦上,都發現了額眶部皮質以及太陽穴內部的損傷。另外,他們體內還有一種名為MAO-A的暴力基因。這種基因的變種在X染色體上,所以只能從母親那里遺傳到。這也是為什么,男人和男孩更有可能成為變態殺手,因為女兒可以從爸爸那里得到另一個X染色體,多少抵消了一些總體效果,而兒子的X染色體只會從母親那里獲得。

而且,擁有這種基因的胎兒,在母體中時整個大腦都會沉浸在血清素內。血清素本該是讓人平靜放松下來的,但由于成長過程中沉浸太久,大腦已經對血清素麻木了,所以在隨后的生命中,血清素就起不到應有的舒緩作用。

然而,如今的發現讓詹姆斯陷入7--種尷尬的境地:要么承認自己的研究成果都是錯的,要么就接受自己可能也會變成變態殺人狂的現實。帶著這種困惑,他重新回顧了自己的人生和所有研究,寫出了這本《天生變態狂》。

當然,我們得先就“變態”這個詞做個定義。在科學領域,它只是一個中性詞,用來描繪狀態異常的現象,并沒有褒貶之意。本書作者所說的“心理變態”,是指某些異常心理的總和,在特定情況下,它們可能會導致傷害他人的行為,比如危害社會、暴力傷人、惡意欺詐等。

在本書中,詹姆斯提出了一個三條腿椅子的比喻:大腦的損傷、遺傳的基因、幼年時受過虐待,通常是一個人會成為變態罪犯的三個條件。它們互相之間作用密切,缺一不可,就像一張椅子至少需要三條腿才能立起來一樣。

比如說,若想讓MAO-A基因發揮引發暴力行為,那么在青春期之前,其主人必須經歷一些非常慘痛的事情,不只是被打屁股這么簡單,而是真正目睹暴力,或是置身其中。根據美國FBI的統計,74%的連環殺手,都在幼年時受過精神虐待,40%受過身體虐待,35%目睹過性暴力,43%曾經被猥褻。

作者感到慶幸的是,自己有個幸福的童年,但是,他仍然發現自己身上有著不少心理變態者會有的特性。

有些心理變態者,可以面不改色地撒謊,作者承認自己也有這種本事。“有一次,我和同事應邀參加一場業內峰會,并準備發表演講。但臨開會前,我卻跑到酒吧約會漂亮姑娘去了,而且我對同事泰然自若地說,自己的車壞在了半路上,沒法前去開會。”這種撒謊事件還發生過好幾次,詹姆斯承認這個做法確實不地道,但他卻一點都不放在心上。

《天生變態狂:TED心理學家的腦犯罪之旅》

作者:[美]詹姆斯·法隆

出版社:群言出版社

譯者:瞿名晏

出版年:2015-12

頁數:256

定價:38.00元

另一種特質是沖動和追求刺激。在1990年,作者邀請哥哥一起去肯尼亞西部探險,造訪烏干達邊境的基頓山洞。就在他們出發不久前,有個青年在那個山洞感染了類似埃博拉的馬爾堡出血熱,暴斃而亡(達斯汀.霍夫曼主演的電影《恐怖地帶》描述的正是這樣的故事),這讓他們的冒險帶來了極高的風險。

然而,作者對哥哥隱瞞了這個青年的事件,若無其事地帶著他去了,幸好兩人安全歸來。兩年后,哥哥因為知道了真相而大為光火,但詹姆斯卻并不后悔。在他看來,自己一直忍不住追尋的,就是那種在冒險中戰栗而開心的時刻,即使因此會把別人逼到進退兩難的地步。

但換個角度看,這種具有心理變態特征的人,又有著異于常人的長處。比如,在面臨極高壓力時,他們不容易焦慮,可以將精力完全專注于眼前的工作,也能頂住壓力做出開拓性的決策。出色的領導人、金融家、外科醫生、宇航員、賽車手等,往往都有這方面的天賦。在精神病學家凱文達頓的《異類的天賦》一書中,對這類案例就有著詳細的描述。

又比如,正由于他們不容易焦慮,所以免疫系統比較完善,能抵御很多疾病,壽命往往比常人更長。而且,善于欺騙,熱愛冒險的特性,又使得許多心理變態者特別吸引女性,從而成為情場高手,基因被延續的機會也就大大增強。

從這個角度我們就不難理解,為什么有些變態殺人犯入獄后,居然能收到雪片般的情書,有些女人還會專程到監獄里去,與其戀愛和結婚。詹姆斯調查發現,在不同的文化和社會中,心理變態者的比例都比較接近,大概在2%。在他看來,這應該是與他們的心理特征有利于遺傳有關的。

研究到這兒,詹姆斯逐漸明白,自己以往對心理變態者的看法過于僵化了。人類生來就是一種復雜的生物,我們不能將其行為、動機、欲望和需求等,都簡化到絕對的程度。世界上沒有純粹的好人或惡人,溫良的人或是危險的人,我們不只是基因的產物,也是整個大環境的產品。

天生基因有缺陷的人,幼年遇到可怕的經歷,會把內心的惡激發出來,但如果給予一個溫暖的成長環境,也可能成為對社會有推動作用的人。從進化的角度看,心理變態者的特征不僅可能給個體帶來獨特的優勢,對人類文明的發展甚至也有積極意義。