生活,請慢一點

瑪麗亞·珀爾特妮婭金娜

每個人都可以選擇不同的生活節奏,可快,亦可慢。

1989年,20個國家代表在法國巴黎共同簽訂發表了《慢食宣言》,成立慢食協會并發起了慢食運動。慢食運動是全球第一個,也是最廣泛的一個倡導慢生活的運動,至今已有來自168個國家1500個團體的10多萬會員和全球數百萬志愿者加入。1986年,卡羅·佩特里尼路過羅馬的西班牙大臺階,那里開了意大利第一家麥當勞,一群青年人津津有味地吃著漢堡。這一幕對佩特里尼的心理產生了極大的沖擊,他仿佛看到了傳統美食漸漸消失的未來,而速食正在占領意大利人的餐桌。隨后他起草了《慢食宣言》,號召他的支持者和他一起反對快餐全球化,支持當地傳統美食,保護地區農業生產,維護地球生態環境。這個宣言引起了廣泛共鳴,一場自發的慢食運動最終席卷全球。

“慢食”指的不光是“慢慢地吃”,更重要的是保證你吃進去的每一口都是“美味、干凈、公平”的食物——支持購買當地農民種植的新鮮蔬菜,降低食物運輸產生的碳排放量,減少食物中的工業添加,保證吃到胃里的不是冰冷的毫無情感的快餐,而是溫暖的充滿家鄉味道的菜肴。這也是慢食協會成員之一、全球第一家慢食主義高等院校——意大利美食科學大學的辦學宗旨。來自世界各地的學生在這里學習如何讓美食文化與科學相融合,將不同食材根據其外表、氣味、口感進行最協調的搭配。這些學生畢業后回到各自的國家,以美食為渠道,將慢食文化推廣給更多的人。

如何少做無用功

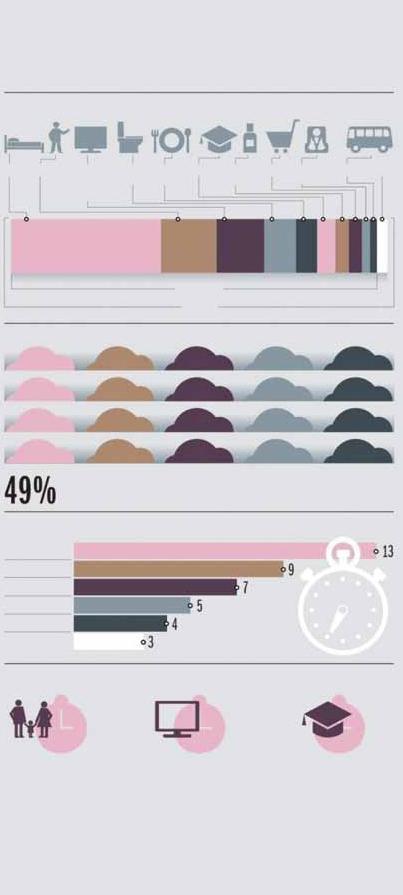

要懂得如何放慢生活的腳步,首先要學會管理自己的時間。少做無用功,少一些壓力,多一分專注。

由于農業工業化、規模化,連鎖餐館全球化,小規模種植生產因為利潤少、周期長逐漸失去生存空間,間接導致當地環境惡化、生物品種減少甚至瀕危。為此慢食運動推出“美味方舟”項目,旨在保護瀕臨滅絕、具有地標性的食物品種。如中國山西的應縣涼粉、云南石頭城臘肉、俄羅斯阿爾泰野生蜂蜜、貝加爾鮭魚等都入選了慢食協會的“美味方舟”清單。

慢食運動以“放慢”為宗旨,由飲食領域發起,輻射到其他領域,如“慢教育”。慢教育指的是一種不急躁的、重在開啟學生思維的教學方式。現在的教育過于急功近利,校園教育與父母的期望和市場需要不匹配,孩子負擔太重、力不從心。每朵花都有自己開放的時間,操之過急只會導致揠苗助長。慢教育提倡改變教學方式,設置靈活的授課時間,從學生需要出發選擇課程。同理,不以發表文章數量和摘引率為評定學術水平唯一標準的“慢科學”也在學術界生根發芽,得到眾多學者的擁護。

現在的時裝更新比生活節奏更快,恨不得一年推出幾十個系列,衣柜更新速度永遠跟不上時尚的變化,有的衣服甚至還沒來得及穿就已經過時了。不停地買買買,然后再扔扔扔,這是一種無形的資源浪費。這也是慢食運動延伸出的分支——“慢時尚”。與快時尚相比,慢時尚講求理性消費,追求衣物面料的環保性和款式經典性、持久性,讓自己美麗的同時,也不給大自然抹黑。倫敦時裝學院開設了一個生態環保時裝中心,致力于設計和生產生態環保、無毒無害的時裝。慢時尚在改變這個行業,推動它朝更好的方向前進。

慢食運動的另一個成果則是“慢城運動”。慢城運動起源于意大利,隨后遍布全球,目前有近200個城市獲得了“慢城”稱號。慢城是一種新的城市模式,在這里有大量的綠地,人們放下手機,離開網絡,從人機交流轉向更多的鄰里交流和人際交往,停止使用私人交通工具而更多地使用公共交通,減少空氣污染和噪音污染。不設大型超市和連鎖餐廳,支持傳統手工業。這聽起來像是返古生活,其實是對現代化因素和傳統因素中更能提升生活質量的部分進行融合,棄其糟粕,取其精華。

最有意思的是“慢藝術”。藝術家們丟掉功利心,放緩創作速度,回歸“有思想”的創作。攝影師們為了拍攝出走心的作品,花費更長時間尋找素材,而不是兩眼一閉咔嚓完事。好的作品經得起等待,也受得住時光的打磨。為此許多國家的博物館和藝術畫廊推出了“慢藝術日”活動,鼓勵游客從容不迫地瀏覽、欣賞藝術作品。例如最少觀看5個作品,每個作品的瀏覽時間不少于10分鐘,最后得出自己對作品的理解和心得體會。走馬觀花式的參觀正在逐漸被摒棄,人們看展的重心慢慢從“數量”轉到“質量”。

慢食運動倡導者之一吉爾·本森于1999年在挪威奧斯陸創建了世界慢行為研究所。他認為,現代人時刻處于緊張狀態,恨不得把24小時安排得滿滿當當,根本沒時間靜下來沉淀自己。人們還沒有意識到,慢生活可以讓人減少壓力、獲得更多快樂。他建議人們應該學會與自己和平共處,丟掉急躁,允許自己偶爾離開郵件和消息的轟炸,在自我的空間里設定更清晰、明確的目標和高效的行事方式。

這種觀念的影響力在與日俱增,越來越多的企業家意識到,高強度的工作只會榨干員工的勞動力和對工作的熱情,并不會帶來更高的效率和收益,于是他們開始采取“慢工作”方式。2011年歐洲IT服務領導者Atos(源訊公司)首席執行官、前法國財政部長蒂埃里·布雷頓開始推行零郵件計劃。該計劃要求,員工所發郵件必須有實際內容,否則打電話或當面溝通即可。計劃實施兩年時間里郵件數量減少了60%,行政支出節約3%。其他公司也紛紛效仿,同樣成效顯著。2017年法國通過一項法律,員工有權在八小時工作外的時間拒收工作電話和郵件。法國算是“慢工作”倡議的先行者,但是這個法律能否推行下去也有待商榷。

奧地利成立了一個慢時間協會,經常組織專家進行辯論,討論現代人對時間的理解,企業應當如何更合理地安排工作等。慢食運動正在滲透經濟領域,慢生活、慢工作也逐漸得到大眾認可。

“慢”是一種觀念,它并不是“懶”的同義詞,是在同等時間里放棄追求速度和數量,而更注重質量和效果的一種新的生活理念,符合當下倡導的可持續發展潮流。不停奔跑的人生太累,偶爾停下腳步,靜靜欣賞路旁花開又何嘗不可?

專家觀點

卡爾·奧諾雷,加拿大作家,暢銷書《慢的贊美》和《緩慢修復》的作者。

現代社會,一切講求快。很多人錯誤地認為,更快意味著更好。殊不知,過度求快會導致什么?比如說,工作和生活中快速地作決定會導致犯錯的機率增高,過度勞累,還容易引發矛盾。快消費除了快一無是處,匆忙購物并不會給你帶來愉悅感,只會讓你亂花錢。過于依賴快餐不但對身體有害,對環境造成的影響也很惡劣。發達的科技將人與人之間的聯系變得容易,卻將人與身邊人的距離拉得更遠。旅行也成了一種競賽,人們不想著好好享受,卻急于拍照發朋友圈,好像這才是旅行的意義所在。

時間是一種有限資源。人的一天只有24小時,應該合理分配時間,專注于主要的事。以前,我工作繁忙,根本無暇與兒子聊天、溝通。有天我突然想到,何不構思一些簡短的故事作為兒子的睡前故事呢?例如《60秒版白雪公主》?之后我回過神來:我在想什么啊?這可是我的兒子,他每長大一分鐘,我就少了60秒與他相處的時間啊!

事實上現代社會里的人都患上了一種凡事求快的病,吃飯快,走路快,什么都是越快越好,這幾乎成了一種常態。這類人有三個特征:首先是常常一心多用;其次,常常感到疲倦;最后,容易忘事,很快就忘了早餐吃了什么,給誰發了信息,諸如此類。

當然,人不可能一瞬間就慢下來。放慢自己需要自我意識和付諸努力,是一個徐徐而就的過程。慢生活并不意味著你行事的速度要變成龜速,而是應該找準自己的生活節奏。慢生活也不意味著拒絕新事物、新科技。

慢,不是對數量而言,而是對生活質量而言。人們首先應該從自己從事的事務中獲得滿足感。邁出慢生活的第一步很簡單:結束了一天的工作后回到家里,不要急于打開電視或手機,跟家人聊聊天,問問他們這一天過得如何,這才是讓自己放松下來的正確方式。