全面抗戰時期中共對淪陷區青年學生救助研究

(安徽省社會科學院 歷史研究所,安徽 合肥 230051)

日本侵華以來極力摧毀我國教育機關,致使大量淪陷區學生失學。“抗戰八年間,我國教育文化,曾受敵人之重大摧殘。日人認為各級學校均為反日集團,所有智識青年,均系危險分子。為欲達到其長期統治中國之目的,故極力奴化青年之思想,摧毀我教育及文化機關。”[注]國民政府教育部檔案《一九三七年以來之中國教育》,中國第二歷史檔案館藏,全宗號五(1695)。在侵略中國的過程中,日本人逐步認識到燒殺搶奪等手段,絕不可能征服中國民族尤其是淪陷區青年學生。為此,日偽大肆推行奴化教育,如偽滿一些學校每天上課前要求學生“向東遙拜天照大神,拜完后唱日本國歌,唱完后用日語背‘國民訓’”。[注]齊紅深編著:《流亡——抗戰時期東北流亡學生口述》,大象出版社2008年版,第14頁。此外,日偽還組織青年社團如新民會、大民會和東亞民族自決會等來毒害淪陷區青年學生。青年學生是文化的橋梁,也是建設國家的根本。為救助淪陷區流亡青年學生[注]學界關于淪陷區知識分子赴延安的研究較多,而對于青年學生專題研究成果相對較少。相關成果主要有:余水大:《蘇常太抗日游擊根據地的文化教育》,《蘇州大學學報》1985年第4期;朱子文:《江蘇敵后抗日根據地的教育改革》,《南京師大學報》1988年第1期;沙健孫:《中國共產黨史稿》,中央文獻出版社2006年版;張振鵬:《抗日戰爭中淪陷區青年學生投奔大后方的回顧》,《抗日戰爭研究》2008年第3期;申國昌:《抗戰時期晉綏根據地冬學運動研究》,《近代史學刊》2011年第8輯;吳洪成、么加利:《敵后抗日根據地堅持抗戰教育反對敵偽奴化教育的斗爭》,《直面血與火——國際殖民主義教育文化論集》,2003年;曹必宏、夏軍、沈嵐:《汪偽統治區奴化教育研究》,社會科學文獻出版社2015年版;韓小婭:《抗日戰爭時期大后方青年運動研究》,西南大學2014年碩士學位論文。,國民政府要求“比較安全區域內之學校,盡可能范圍內,設法擴容充量,收容戰區學生”。[注]宋恩榮、章咸:《中華民國教育法規選編》,江蘇教育出版社2005年版,第681頁。并在重慶、宜昌、長沙、西安和桂林等地設立青年招待所,前后收容淪陷區學生達幾萬人。然而,由于淪陷區面積不斷擴大,“要使淪陷區全部青年完全撤退,事實上也是不可能的”。[注]朱家驊:《在太和殿廣場集會上對全市大中學生的講話》,北京市檔案館編:《解放戰爭時期北平學生運動》,光明日報出版社1991年版,第20頁。全面抗戰時期擺在淪陷區青年學生[注]本文研究對象主要是淪陷區的青年學生,而非籠統意義上的青年知識分子。面前有幾條路:前往國民政府統治區域求學或工作,或在淪陷區做“順民”,抑或前往中共根據地參加學習或抗日活動。最終,有許多青年學生突破層層阻力奔赴到中共的抗日根據地,“在革命熔爐里經受鍛煉,與工農群眾結合,把自己的前途、命運和偉大的抗戰事業緊密聯結在一起”。[注]陜西省地方志編纂委員會編:《陜西省志·共青團志》,陜西人民出版社2007年版,第313頁。

一、中共對救助淪陷區青年學生的認識

共產國際綱領認為青年學生中真誠的革命者,“應該是無產階級青年組織的成員,完全平等,一視同仁。在一般青年組織內部,青年學生團體的建立應該同各國具體情況相適應”。[注]中共中央黨史研究室第一研究部編:《共產國際、聯共(布)與中國革命文獻資料選輯(1931—1937)》,中共黨史出版社2007年版,第557—558頁。1935年12月毛澤東在瓦窯堡召開的中央政治局擴大會議上提出,黨的任務是把紅軍活動同“全國的工人、農民、學生、小資產階級、民族資產階級的一切活動匯合起來,成為一個統一的民族革命戰線”。[注]《毛澤東選集》第1卷,人民出版社1991年版,第151頁。這表明中共已經意識到青年學生是抗日民族統一戰線的組成部分,因此必須對他們進行吸收。1937年全面抗戰爆發后,中共指示各地黨組織要成為救亡運動的發起人和宣傳者,“此時最要緊的任務,是迅速的、切實的組織抗日統一戰線,以擴大救亡運動”。[注]《中共中央東南局》編輯組:《中共中央東南局》,中共黨史出版社2006年版,第464、71頁。

為什么要救助淪陷區青年學生呢?因為淪陷區青年學生大都不愿接受奴化教育,但他們又“渴望著一個妥善的辦法,救他們逃出虎口,使他們的力量能夠貢獻給國家”。[注]《淪陷區青年受盡敵人壓迫》,《新華日報》1943年7月16日,第2版。淪陷區青年學生是中國青年知識分子的一部分,中國革命具體實際要求中共必須建立新式民族解放性質的青年組織。這種組織“教育青年要以革命的仇恨態度去對付帝國主義壓迫者,教育他們要赤膽忠心地為本國人民解除任何剝削奴役而斗爭”。[注]《吸收青年參加反帝人民戰線》,《解放》1937年第20期,第20頁。正如1937年9月王若飛在陜北公學演講中所說,學校的成立是“適應現時全國革命青年學生的需要”,在延安“青年學生們,不僅可以從學校中得到抗戰知識,整個的社會環境,處處都供給他們以抗戰工作的實例”;因為抗戰工作的緊要,“要求每個來學的青年,必須百倍緊張的學習,必須能在短期的幾個月內,獲取一切必要的抗戰知識”。[注]王若飛:《歡迎全國青年學生到延安來學習抗戰知識》,《激流》1938年第3期,第17頁。1939年5月,毛澤東發表《青年運動的方向》,指出延安青年運動的方向,就是全國青年運動的方向,“全國各地,遠至海外的華僑中間,大批的革命青年都來延安求學”;他們在學習革命理論的同時,深入“研究抗日救國的道理和方法”。[注]《毛澤東選集》第2卷 ,第568頁。

全面抗戰爆發后,淪陷區“關于被殘殺、被殺害的青年,關于失學的青年”無從統計,但是可以斷定“被殘害的青年學子以數千萬計,失學的青年至少以數十萬計”。[注]徐冰:《抗戰中的青年學生》,《解放》1937年第16期,第10頁。面對嚴峻態勢,中共要求各地黨組織和軍隊辦事處要像與敵人爭奪國土那樣,救助淪陷區青年學生。1938新四軍駐贛辦事處成立,當時蘇浙皖等淪陷區大批青年學生來到南昌,辦事處對要求參軍的介紹他們到新四軍軍部報名,“對要求到抗日軍政大學學習的,辦事處代抗大招生,經筆試、口試、審查等手續后,分別推薦他們去延安上學,也有的推薦到安吳青訓班學習”。僅1938年5月至8月,各地辦事處救助淪陷區青年知識分子就有數千人(見表一),他們“許多是從淪陷區逃出來的流亡青年,還有海外僑胞。他們中大多是青年學生”。[注]張璽:《金秋文學選集》,上海古籍出版社2003年版,第75頁。為救助更多淪陷區青年學生,中共批準從1938年開始,抗大、陜北公學、青訓班在西安設立招生點,專門負責他們到延安的學習;而對自行來邊區的學生更是來者不拒。淪陷區青年學生大都“不甘心受敵偽統治,要找回自己的祖國,參與抗戰或求學。正是這個共同的信念激勵著他們抗酷暑、戰嚴寒,跋山涉水,踏破千里征程”。[注]張振鵬:《抗日戰爭中淪陷區青年學生投奔大后方的回顧》,《抗日戰爭研究》2008年第3期。當時,許多淪陷區和國統區的熱血青年向往延安,關中地區是重要通道之一。習仲勛對經過關中前往延安的進步青年學生十分關照,“在沿途布置各級黨組織和地方政府提供各種便利,為他們解決食宿困難。對那些從各個根據地去延安路過關中的同志們更是關心備至”。[注]中共一大會址紀念館編:《先輩的戰場》,上海社會科學院出版社2016年版,第8頁。毛澤東曾明確表示青年學生歷經磨難到達延安,就是很大考驗,他們不需要再經入學測驗就可以直接編班學習。對中共來說,為“開展全民族抗戰,也急需增添新的力量,理所當然地把青年視為極可貴的財富”。[注]李維漢:《回憶與研究》,中共黨史資料出版社1986年版,第395頁。彼時,中共鼓勵進入根據地的青年學生參加各項建設以免失業,要求各級黨組織“大膽向著積極的工人,雇農,城市中與鄉村中革命的青年學生,知識分子”開門。[注]中央檔案館編:《中共中央文件選集》第11卷, 中央黨校出版社1991年版,第466—467頁。

表一 1938年5月到8月各辦事處救濟的知識分子

資料來源:《延安革命紀念館陳列內容資料選編》第1輯,延安革命紀念館1981年編印。

抗戰進入相持階段以來,不少淪陷區學生經長途跋涉進入國統區后遭受各種壓迫,開始迷茫,“中學生無處收容,大學生轉讀、借讀都不容易辦到”。[注]《河南淪陷區學生》,《新華日報》1944年8月9日,第3版。1939年11月19日,中共中央致電劉少奇、彭德懷等,“中原局應動員豫西、鄂北的大批忠實青年去彭雪楓部開辦千人左右之學校,雪楓在當地應注意招收半知識分子”。[注]中共河南省委黨史工作委員會編:《抗大四分校校史資料選編》,河南人民出版社1990年版,第1頁。12月1日毛澤東在《大量吸收知識分子》中批評根據地學校“還不敢放手地大量地招收青年學生”現象,不懂得“資產階級政黨正在拼命地同我們爭奪知識分子,日本帝國主義也在利用各種方法收買和麻醉中國知識分子的嚴重性”。[注]《毛澤東選集》第2卷,第618—619頁。隨后,中共中央下發《關于挺進軍的戰略任務的指示》,要求注意“擴大隨營學校(或辦抗大分校),分為兩部學生,一部分是老兵、干部,盡量抽調來訓練,一部分是青年學生,大量地放手地從平、津、冀東各地招收革命知識分子或半知識分子。”[注]中共中央文獻研究室等編:《建黨以來重要文獻選編》第17卷,中央文獻出版社2011年版,第135頁。在此背景下,1940年8月晉察冀邊區要求,“至少每行政村設一小學,每行政區設一完全小學或高小,每專區設一中學,高小及中學應收容半工半讀生”,“保護知識青年,救濟淪陷區流亡學生,分配一切抗日知識分子,以適當工作”。[注]中共中央黨史研究室宣傳教育局編:《黨史文化與中國抗日戰爭研究》,中共黨史出版社2014年版,第164頁。而在廣大淪陷區,中共在各學校的進步學生中秘密吸收黨員,通過建立各種學習小組,讓學生閱讀進步書籍,極大提高了他們的思想覺悟。1942年冬,中共領導下的南京“學生互助會”編輯出版《學生》月刊,該刊以不同的文體宣傳愛國思想,“專論和青年修養講座等文章,引導學生樹立正確的人生觀,啟發大家走革命進步的道路”。[注]中共南京市委黨史辦公室編:《南京人民革命史》,南京出版社1991年版,第213頁。與此同時,中共還為淪陷區青年學生發聲,如1943年《新華日報》先后刊登《救濟淪陷區青年》《快快拯救淪陷區青年》等文章,稱敵偽控制了淪陷區眾多學校,而青年學生“卻不愿受奴化教育,這使學生失去了學業”。[注]《救濟淪陷區青年》,《新華日報》1943年6月26日,第2版。

抗戰局部反攻時期,敵偽加強了對淪陷區學生的管控。1943年底浙東淪陷區有學生投奔中共三北游擊隊,竟不幸被敵偽捉回“割去一只耳朵”。[注]《浙東淪陷區學生投奔三北游擊隊》,《新華日報》1944年1月3日,第2版。1944年6月中共發出《關于城市工作的指示》,要求淪陷區城市黨組織準備配合反攻并救助引導學生,“發揮學生活躍、可以宣揚真理的先鋒模范作用;積極爭取廣大人民把青年學生和社會廣大階層的力量配合起來,團結成一個力量”。[注]上海市新四軍暨華中抗日根據地歷史研究會編:《紀念抗戰暨世界反法西斯戰爭勝利60周年文集》,2006年印,第58頁。7月,中共上海城工部設立上海學委,各學校支部都利用和創造合法條件學習理論知識,團結學生的工作也從原來的分散狀態轉為集中,并通過開展班級活動和院系活動,引導淪陷區青年學習《論持久戰》《西行漫記》《大眾哲學》等,以此激發他們民族意識及對抗日根據地認識。同年12月,延安各界舉行一二九運動紀念會,朱德在講話中希望淪陷區學生“在各個城市中進行瓦解敵偽軍工作”,積極準備力量“迎接新的戰斗、新的光明”;周恩來則向大后方30萬大中以上學校學生發出號召,“淪陷區的青年回到淪陷區去,參加敵后的抗日戰爭”。[注]《愛國青年團結起來》,《新中華報》1944年12月20日,第4版。月底,陜甘寧邊區通電全國,“在敵占區的學生們!青年們!團結你們的力量,潛伏你們的力量。組織一切愛國人士,成為廣大的地下軍。”[注]曲士培:《中國大學教育發展史》,山西教育出版社1993年版,第569頁。

實事求是地說,全面抗戰時期每一階段,各根據地都非常重視救助淪陷區青年學生。抗戰全面爆發后北平救亡服務團、上海流亡青年內地服務團、武進青年抗敵服務團等轉移一批學生到鄂豫皖革命根據地學習或工作。正如華北聯大校歌里唱的那樣:“跨過祖國的萬水千山,突破敵人一層層的封鎖線。民族的兒女們,聯合起來!到敵后開展國防教育。”[注]中央團校青運史研究室:《中國新民主主義革命時期青年運動簡史》, 1982年印,第96頁。抗戰相持階段以后,在淪陷區的平津地區,中共北平城市工作委員會不斷救助淪陷區學生前往抗日根據地,1940年5月北平日偽警憲報告稱本市屢有失蹤學生之發生是有組織、有計劃之秘輸團體所誘惑。其活動方法如:“由久于參加八路軍之青年知識分子潛入市內,利用各種社會關系(由親戚、朋友、同學、老鄉)向各校學生宣傳,組織青年突擊隊”;“由學生家中騙得金錢,以五人為一組,由小隊長領導,向密輸站進發”;“以保定某師范、南口車站、津浦路滄縣、易縣、高碑店、栗村為集中密輸站,至站由小隊配給八路軍通行證。”[注]中共北京市委黨史研究室:《北京地區抗日運動史料匯編》第3卷,中國文史出版社1996年版,第461頁。彼時,中共上海黨組織以墾荒名義,于1941年3月至1942年12月秘密救助1700人前往淮北抗日根據地,這些大多是青年學生。1941年抗大5分校開學,共招收學員1478人,其中一部分是從上海、南京及皖東地區來的青年學生;上海黨組織救助過來的學員“沿途有交通站派人接送,有些人還帶了用密寫藥水書寫在內衣襟或舊報紙上的組織介紹信。”[注]洪學智:《洪學智回憶錄》,解放軍出版社2007年版,第147頁。1944年6月抗大一分校開學,這期學員是中共山東分局密令城工部“通過秘密交通線,由北平、上海、濟南、青島等城市選調的進步青年,文化程度多數為中學生,少數為大學生。”[注]中國人民解放軍國防大學:《中國人民抗日軍事政治大學史》,國防大學出版社2000年版,第208頁。在各根據地,淮北蘇皖邊區在其《施政綱領》上明確提出“救濟各地失學青年”;號稱根據地“三大學府”之一的淮北中學,自建立開始就是中共“同日偽頑爭奪青年的一個重要陣地”。[注]安徽省政協文史資料委員會編:《百年安徽風云》第4卷,安徽人民出版社2011年版,第331頁。總之,中共青救會和根據地各級學校,對淪陷區青年學生的救助,為抗日軍隊的建設輸入新鮮血液,也為根據地各項事業的開展提供重要人才保證。

二、中共青救會對淪陷區青年學生的救助

為救助淪陷區青年學生進入邊區,建立全國青年抗日統一戰線,共青團中央于1936年11月改組為青年救國聯合會,中共設立青年部負責指導青年運動。1937年4月12日,西北青年救國會第一次大會在延安召開,標志著青救會成為中共各根據地青年救國團體的最高領導機構。盧溝橋事變后青救會呼吁全國青年,“要求負華北守土重責的冀察當局,應該立下決心,表明抗敵到底的態度;與英勇抗戰的二十九軍站在一起。”[注]《西北青救聯合會為盧溝橋事件致全國青年通電》,《新中華報》1937年7月19日,第2版。1938年5月青年部改為中央青年工作委員會,中共進一步加強對青救會的領導。在青救會救助下大批淪陷區青年學生進入邊區,他們先由各根據地登記,然后依據情況進行安置,絕大部分經過短期訓練后從事直接的抗日斗爭或根據地建設,也有不少進入學校繼續學習。

(一)青救會對淪陷區青年學生的軍事救助。全面抗戰爆發后,不少淪陷區學生想加入到抗日隊伍中,但是他們缺乏基本武裝理論和實踐,因此希望迅速“推廣訓練青年工作,以免救國無門”。[注]《淪陷區流亡青年的訓練工作》,《新華日報》1938年12月2日,第4版。于是,青救會幫助這些進入根據地而不愿入學的青年學生加入軍隊。青救會還鼓勵身處淪陷區學生“到軍隊中去”,并要求淪陷區的青救會分支,積極做領導地方青年學生進行武裝抗爭的動員。此后,以青年的力量建立起來的青年營、支隊、縱隊在中共領導的根據地遍地開花,“自衛隊內的青年隊除軍訓及軍事指揮仍屬原來軍事部門外,其政治訓練及教育工作在已有健全的青年救國會的地區均可由青年救國會負責”。[注]《關于加強戰區青年工作的指示》,《共產黨人》1939年第10期,第 2頁。青救會還鼓勵青年學生參加半軍事性的青年抗日先鋒隊,直接地支援前線抗日斗爭。1938年10月,朱德在青救會大會上指出,“我們特別希望全國青年同志,大批的參加到八路軍來,我們準備隨時幫助他們學習怎樣打日寇。”[注]朱德:《青年把抗戰建國事業擔當起來》,《新中華報》1938年10月15日,第4版。在青救會的救助下,淪陷區青年學生踴躍加入中共領導的抗日軍隊,1938年世界學聯代表考察延安后感嘆,“我們看到中國許多青年在游擊隊中,在軍隊中、在農村中、在工廠里、在學校里都在積極參加抗戰工作,同時大家都緊緊地團結起來。”[注]《世界學聯代表演講詞》,《新中華報》1938年6月30日,第2版。具體如1943年中共山東分局清河區青救總會選派骨干潛入淪陷區的蒲臺縣鴻文中學,以學生身份作掩護并發展會員,后有100多學生參加到抗日隊伍。[注]李賓編:《山東青年革命運動史話》,中共黨史出版社2005年版,第117頁。為什么青年學生肯加入抗戰隊伍?1939年陳云在《華北青年工作中幾個問題》中認為,那是因為中共根據地給了他們革命的一切救助和發揮能力的機會,“華北有四五千民先隊員,青年學生留在華北參加抗戰,他們在軍隊中、政權中、民運中工作著。他們在現在和將來都是堅持華北抗戰的重要力量之一。”[注]陳云:《華北青年工作中幾個問題》,《共產黨人》1939年第7期,第5頁。

(二)青救會對淪陷區青年學生的失業救助。抗戰以來,留在淪陷區鄉村中失業或失學的高小以上學生數量不少。他們對于根據地學校如抗日軍政大學、陜北公學覺得不合志趣,對于短期的中學又不愿進去。針對這種情況,陳云建議青救會,“應該幫助政府設計在比較安定的根據地內開辦相當正規的中學、師范,幫助解決這些中學與師范的教職員,幫助學生的學習與校內外的活動。”[注]《陳云文集》第1卷,中央文獻出版社2005年版,第264頁。1940年3月,中共發出《開展抗日民主地區的國民教育的指示》,要求吸收與鼓勵青年知識分子或舊知識分子,開辦各種小學教師訓練班或講習所,為發展根據地教育服務。此舉在某種程度上緩解邊區教育的師資不足,如晉察冀邊區到1939年“管轄下的學校,比戰前增加了十分之一。現在學校,小學七千多所,小學生三十二萬多;中等學校都是干部訓練學校;又四個專員區各有一所民族中等中學;軍隊里有干部學校;民眾團體全有干部訓練班;也有一所農業干部訓練學校。”[注]林煥平:《模范抗日游擊根據地:晉冀察邊區現狀》,《申報(香港版)》1939年5月5日,第421號。在淮北的蘇皖邊區(表二),根據地政府為發展教育,“不僅網羅邊區原有的人才,而且招請了敵占區的師資前來”;為吸收淪陷區的青年和師資人才到邊區還“規定了敵占區知識分子的辦法”。[注]中共安徽省委黨史工作委員會編:《淮北抗日根據地》,中共黨史出版社1991年版,第138頁。中共通過淪陷區青年學生開展教育也得到社會的認同,根據地“對于教育文化事業,倡導贊助,不遺余力,雖標榜‘國防教育’而實際或未必盡如,但其對教育文化之認識與努力,確有不可抹殺之處”。[注]中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料匯編》第5輯第2編教育2,檔案出版社1997年版,第523頁。而晉察冀根據地自建立青救會后,淪陷區各地失業學生逐步得到救助,他們都直接或間接參加了各類根據地建設,特別是在擔任政府各級職員中有較高比例。他們積極投入根據地政權工作,使得政府比以前健全得多,將來“貪污腐化與違法殃民的事情一定會減少,廉潔奉公與抗敵保民的精神一定會加強”。[注]劉順元:《把全路東的知識分子動員出來》,《路東大眾》1941年創刊號。

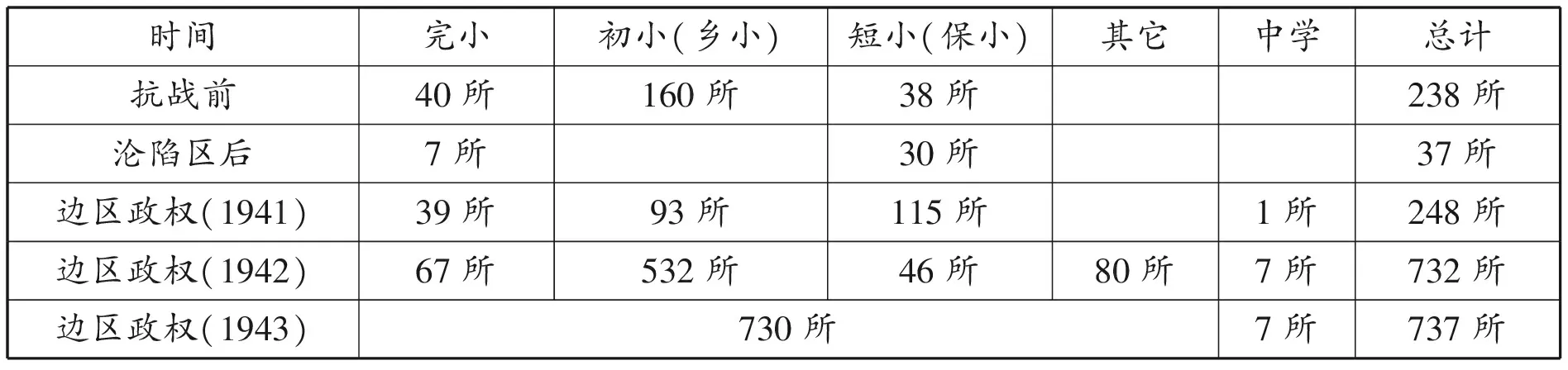

表二 淮北蘇皖邊區教育發展情況

備注:1941年全區有小學班級341班1.5萬余人,中學5班160余人;1942年有小學班級1010班34969人,中學30班1700人;1943年有小學班級341班42622人,中學33班1402余人。

資料來源:參見安徽省政協文史資料委員會編:《百年安徽風云》(4),安徽人民出版社2011年版,第331—332頁。

(三)青救會對淪陷區青年學生的培訓救助。當時各根據地大都有培訓機構對淪陷區青年學生進行救亡培訓,也會選送一部分前往延安接受再教育培訓。在此情況下,青救會響應中共關于青救會應該成為“黨與政府在國民教育方面的第一個助手”的號召,積極開展培訓教育活動,以便通過短時間加強對淪陷區青年學生的教育。如青救會曾開辦安吳青訓班,大量吸收國統區和淪陷區的學生在此學習,其主要目的是在“最短期間內授與青年各種最低限度之戰時軍事政治教育”[注]《戰時青年短期訓練班招收第五期學生》,《新華日報》1938年2月27日,第4版。,使他們能自動向全國撒種子,開展各種抗敵救亡工作。學校主要開設課程有基本政治常識、抗日民族統一戰線的理論和實際、抗日軍事問題等。1940年初經陳云提議,中共決定在安吳青訓班基礎上創辦澤東青年干部學校。此后,澤東青干校綏德分校、山東分校相繼成立,這些學校以短期培訓方式向各方面輸送學員。[注]朱佳木主編:《陳云與當代中國》第2卷,當代中國出版社2014年版,第435頁。從1937年10月到1940年4月,安吳青訓班共舉辦12期,先后培養包括淪陷區青年學生在內人員萬余名。在安吳青訓班,淪陷區青年學生受到很好的鍛煉,通過學習抗戰理論和接受嚴格軍事訓練,他們對抗戰必勝的信心更足。誠如毛澤東在給安吳青訓班兩周年紀念的題詞所言,“帶著新鮮血液與朝氣加入革命隊伍的青年們,無論他們是共產黨員非黨員,都是可寶貴的,沒有他們,革命隊伍就不能發展,革命就不能勝利。”[注]中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜1893—1949》中卷,中央文獻出版社2013年版,第143頁。青救會還利用展開冬學運動機會對青年學生進行生產教育,“全國各地及海外不遠千里萬里而來的青年男女學生們,他們是來邊區學習真理,但是他們也同邊區的工作人員同八路軍指戰員一樣,積極的參加了生產運動。”[注]陜西省檔案館編:《抗日戰爭時期陜甘寧邊區財政經濟史料摘編》,陜西人民出版社1981年版,第107頁。因此,對于到邊區的淪陷區青年學生來說,在經過短期培訓,分配到各自的工作崗位之后,勞動成為他們實際生活的一部分。

青救會對淪陷區學生的救助使得革命隊伍日益壯大,引起了國民黨當局的重視。1938年2月國民黨下令“取締”青救會,并在西安至延安途中對青年學生進行攔截,以致他們“竟以千里就學而遭扣押”。[注]《川陜路上及西安咸陽等地屢次非法扣留青年學生》,《新中華報》1939年9月26日,第3版。然而,多數淪陷區青年學生仍沖破重重阻礙,從各地進入抗日根據地。有人回憶從上海淪陷區幾經輾轉到西安后,“我們身上的錢都不多了,不夠乘汽車去延安的路費。于是我們四人就徒步去了延安。在途中,我們一路走、一路變賣身上帶的東西。”[注]萬慧芬主編:《金沙紀念文集》,中共黨史出版社2009年版,第121頁。1940年6月,陳云在起草《中央關于加強戰區青年工作的指示》中指出,要進一步加強對淪陷區青年的領導工作并引導他們“積極參加瓦解敵偽工作”。[注]《關于加強戰區青年工作的指示》,《共產黨人》1939年第10期,第3頁 。此后,僅華北就有四五千民先隊員和青年學生參加抗戰,“有幾十萬青年加入軍隊,上百萬青年組織了青年救國會。”[注]金沖及、陳群主編:《陳云傳》上卷,中央文獻出版社2005年版,第258頁。1941年6月中共中央通過《中央關于青年工作的決議》,指出“各級黨部經過青救會內的黨團去領導青運。”[注]《中共中央關于青年工作的決議》,《共產黨人》1939年第19期,第10頁。抗戰局部反攻階段隨著解放區迅速擴大,作為根據地青年運動組織形式的青救會,已經不能適應青年運動發展。為爭取淪陷區青年學生參戰,1945年3月28日,西北青救會致電解放區各青年團體,提議組織新的青年聯合會以適應抗戰需要。

三、中共學校對進入淪陷區青年學生的救助

全面抗戰爆發后大量淪陷區青年學生失學,根據地各級學校的建立和擴大招生,使淪陷區青年學生看到希望,于是他們沖破阻撓或通過青救會救助來到根據地學習(見表三、表四)。有學生回憶道,“在浙大,一位同學高聲喊道:‘同學們!國家都快要亡了,我們都要做亡國奴了,這張大學文憑還有什么用?我們要趕快上陜北去,到真正抗日救國的前線去!’當場,就有許多學子不顧道路艱險、戰火紛飛,相約同赴抗大。”[注]張婷:《聚焦抗戰中的大學:抗日軍政大學戮力同心播火種》,《中國教育報》2015年7月21日,第3版。1938年《新華日報》刊登魯迅藝術學院介紹后,經常有“一批一批不遠千里而來投考的青年,而且幾乎每天都有不遠萬里而來的書信,殷殷垂詢”。[注]沙:《告關心魯迅藝術學院的朋友們》,《新中華報》1938年6月20日,第4版。其時,根據地學校大都設有各種“救亡室”,其宗旨是通過文化教育等方式推動救助工作,誠如毛澤東為抗大第九大救亡室題詞指出,“這救亡二字就是你們及全國人民在現階段上唯一的總目標。”[注]中國人民解放軍國防大學:《中國人民抗日軍事政治大學史》,第389頁。

表三 1944年延安大學學生來源

資料來源:中央教育科學研究所編:《老解放區教育資料》(二)“抗日戰爭時期”上冊,教育科學出版1986年版,第405頁。

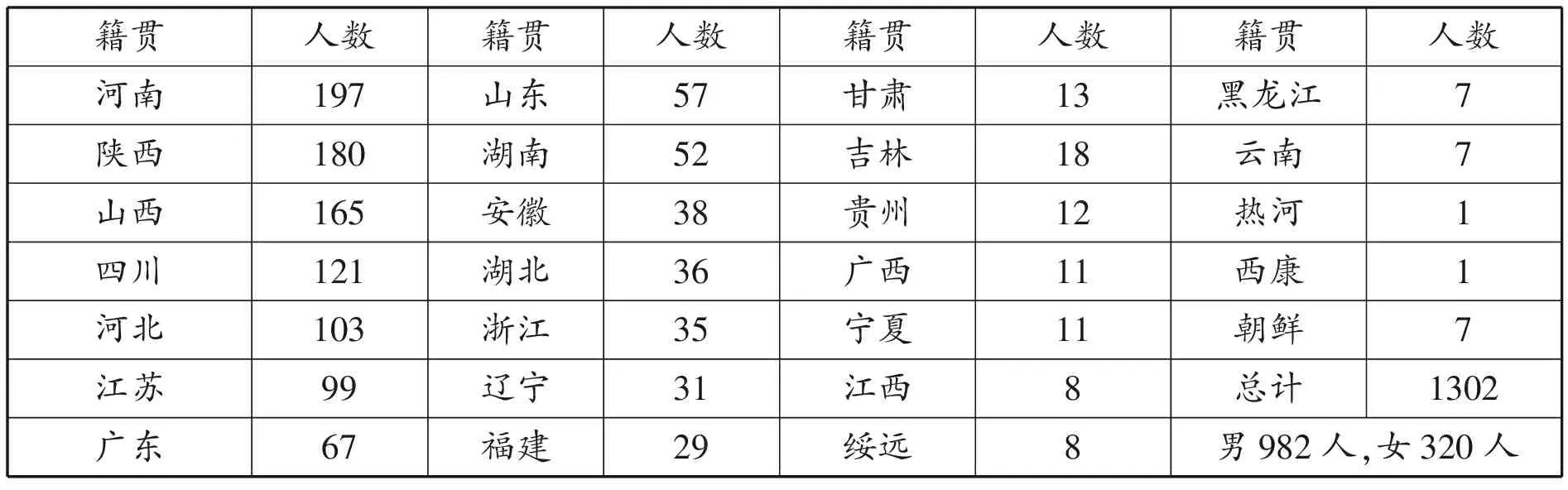

表四 1944年延安大學學生籍貫來源

備注:總人數統計似有誤,但原統計如此。

資料來源:中央教育科學研究所編:《老解放區教育資料》(二)“抗日戰爭時期”上冊,第407頁。

(一)中共學校對淪陷區青年學生思想救助。淪陷區青年學生有思想,但是如果不能正面宣傳抗日道理,他們就會迷茫甚至誤入歧途,因此必須用革命理論來救助他們成長。鑒于進入根據地的青年學生大多來源小資產階級家庭,“存在各種非無產階級思想,階級觀念不明確”,必須使他們“決心拋棄資產階級或小資產階級的思想感情,站在廣大勞動人民一邊……為工農的解放事業而奮斗”。[注]何長工:《難忘的歲月》,人民出版社1982年版,第157—158頁。因此,根據地學校注重對他們進行人生觀與思想方法的教育,以培養革命立場與實事求是作風,開設的課程有《中國革命和中國共產黨》《論新階段》《新民主主義論》等。毛澤東曾指出,學生在校學習時間短,但是可以學很重要的東西,“就是學一個宗旨,這個宗旨也就是全國的全中華民族的宗旨——抗日救國。這是我們學校的總的方針,也是全國人民的要求”。[注]《毛澤東文集》第2卷,人民出版社1993年版,第116頁。針對有些淪陷區青年學生存在輕視工農思想和“英雄創造歷史”的唯心史觀,根據地學校對他們進行唯物主義教育,并利用《社會發展史》和開展大生產運動的機會教育他們,“使他們逐步認識到勞動創造世界,人民群眾創造歷史的真理,培養了熱愛勞動、熱愛勞動人民的思想感情”。[注]中共中央黨史資料征集委員會編:《中共黨史資料》第11卷,中共黨史資料出版社1984年版,第221頁。如抗大每周開展檢討或生活講評會,“大家可以暢所欲言地發表自己的看法,可以給學校領導干部提意見。這使從敵占區來的青年感到十分新鮮,他們非常重視這種民主權利。”[注]中共安徽省委黨史工作委員會編:《淮北抗日根據地》,第544頁。此外,中共根據地學校還建立一些學術、文化團體,引導學生閱讀進步書刊,演出進步、愛國的話劇,并向青年講述抗戰必勝、日寇必敗的道理,以增強廣大青年學生的抗日決心和信心。根據地學校的思想救助,使得淪陷區學生世界觀發生很大改變,有人回憶,“抗日戰爭爆發了,國民黨地區將成敵占區,我感到茫然,約了三個同學抱著愛國和抗戰熱情投身革命,1938年初到了延安,在陜公學習入了黨,總算找了到‘家’。我覺得這個‘家’很溫暖,在陜公我懂得一些抗日救國的道理,也懂得一些黨的基本常識。”[注]吳介民主編:《延安馬列學院回憶錄》,中國社會科學出版社1991年版,第268頁。

(二)中共學校對淪陷區青年學生軍事救助。中共六屆六中全會指出:“抗戰以來,教育制度已在變化中,尤其戰區有了顯著的改進。但至今還沒有整個制度適應抗戰需要的變化,這種情形是不好的。”[注]中央檔案館編:《中共中央文件選集》第11卷,第617頁。根據地的教育需要培養一批既懂得抗戰建國,同時又能夠參加生產勞動的新公民。[注]安徽省文化廳革命文化史料征編室編:《抗戰時期革命文化史料選編》,1998年印,第204頁。進入根據地學校學習的青年學生大多對游擊戰術和一般軍事知識缺乏了解。為適應抗戰需要,學校注重對淪陷區學生的軍事救助,如實施軍事化管理與配給制,學員按隊編制統一上課,教他們懂得“要打日本、怎樣打日本、為什么日本帝國主義一定能打倒”。[注]安徽省政協文史資料委員會編:《百年安徽風云》第4卷,第333頁。1939年毛澤東指示相關學校的軍事教育與政治教育應該列于同等地位,還建議“除連以下的步兵戰術及游擊戰術為主要內容外,只能教一點戰略學(以《論持久戰》為教本)及下級干部所必須具備之筑城、兵器、地形的知識。……在八個月的學習期內,最好能給學生到部隊中去實習的機會,時間約一個月。”[注]中共中央文獻研究室、中央檔案館編:《建黨以來重要文獻選編》第16卷,第129頁。根據地學校軍事課程的開設,使得淪陷區學生學到戰爭常識。“青年正在加緊軍事訓練。在陜甘寧邊區的抗日大學,共有五萬青年等待入學,那里已有數萬學生們在受著游擊戰、民族統一戰線和國際知識等訓練。……在山西、察哈爾、河北等所謂淪陷區內亦已成立了一個新的軍事學校(設在晉察冀邊區),給予青年以三個月的游擊訓練。”[注][英]J.Gordan著、梅真譯:《中國青年開拓抗戰勝利之路》,《申報(香港版)》1939年4月13日,第399號。具體以抗大課程設置為例,該校軍事理論課包括戰略學、游擊戰術、八路軍戰術、射擊學和技術兵種學等,軍事實踐課則是對戰術的演練。其實,根據地學校對淪陷區學生軍事救助是基于抗戰需要,“我們準備在任何時候,任何情況下,學校能夠應付,如果說真的槍響到延安來了,那么我們就可以及時的都變為學生軍,與敵進行戰斗,至少絕不致于驚慌失措因而星散。”[注]邵式平:《陜北公學實施國防教育的經驗與教學》,《解放》1938第37期,第14頁。

(三)中共學校對淪陷區青年學生生活救助。淪陷區青年學生到根據地后大多與家庭隔絕,沒有經濟來源,于是根據地學校對他們進行必要生活救助。根據地學校對前來的淪陷區青年學生大都實行免費入學,膳食、制服、書籍及零用費均由學校供給,隨到隨學。如陜北公學初創時期,對學生特別是淪陷區青年學生免收學費,每月還有一定的膳食費,后經中共中央批準,學生免繳膳食費并發統一的土布灰軍裝。抗日軍政大學也對淪陷區學生入學免收學費及膳宿費,學生所需軍服、書籍、文具等,均由學校供給。大多數學生在根據地學校雖過著艱苦的生活,但他們很團結,陜北公學無論誰“午飯和晚飯都是小米乾飯,菜和早晨的差不多,星期日也許吃白菜熬豆腐,或是陪襯了許多蘿蔔的肉,那時吃飯的人一定會提出:‘大家都該客氣一點!’以防意外的打沖鋒。鍋巴是煮小米飯的副產品,是極受歡迎的,可惜產量太少,總要費點力量來爭取。”[注]中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料匯編》第5輯第2編教育2,第568頁。其它根據地學校也對淪陷區青年學生給予幫助,如淮北根據地政府曾通過決議強調,“敵區青年志愿來根據地就學者,給以入學機會,其家境貧困或無法供給費用而學習努力者,可給以免費公費待遇。”[注]安徽省文化廳革命文化史料征編室編:《抗戰時期革命文化史料選編》,第264、130—131頁。1942年2月,根據地所屬淮北中學招生明確指出,“敵占區青年及烈屬子弟來學習,各項費用全部免收”;“師訓班、行政班在畢業后由本處介紹工作或自擇職業,但不得中途無故退學”。[注]《邳濉銅靈四縣聯合中學招生廣告》,《團結報》1942年2月17日,第90期。對淪陷區青年學生救助的例子在根據地各級學校到處可見,正如1941年鄧子恢在《抗日民主政府一年來施政工作總結》中指出,根據地政府建立的學校一律免費,“經費概由政府負責,書本也由公家印發,學生的膳費都由公家供給”,“將來如果政府財政更充裕,則所有中學生將一致發給制服與零用費,因為這是民主政府應該做的事”。[注]安徽省文化廳革命文化史料征編室編:《抗戰時期革命文化史料選編》,第264、130—131頁。

中共學校從根本上講是救助學生對中國革命的認識,這里是“研究革命大道理的學校,是研究民族解放、社會解放理論和方法的大學校,研究抗日道理的大學校”。[注]海魯德等:《生活中的毛澤東》,華齡出版社1989年版,第47—48頁。許多淪陷區青年學生到校經過理論學習不久,就因抗戰和實際需要奔赴前線。這使得根據地學校“保證培養干部數量之‘多’,速度之‘快’”。[注]中國人民解放軍國防大學:《中國人民抗日軍事政治大學史》,第362頁。毛澤東認為“我們辦了許多學校,訓練了許多干部,這個政策是對的。……我們訓練大批干部到前線去,領導游擊隊,領導軍隊,組織群眾,發展統一戰線,等等,這就是教育工作的意義。”[注]國防大學編著:《中國人民解放軍國防大學史》第1卷,國防大學出版社2004年版,第84頁。

余 論

全面抗戰時期,面對日本對中國的侵略,淪陷區青年有切膚之疼,使得他們更具有革命性。中共要堅持抗戰,就需要加強對淪陷區青年學生的救助,因為“中國反帝反封建的人民隊伍中,有由中國知識青年們和學生青年們組成的一支軍隊。這支軍隊是相當的大。”[注]《毛澤東選集》第2卷,第565頁。在此種背景下,中共因勢利導進行廣泛的抗日宣傳,大批淪陷區青年學生得到中共救助。甚至有學生忍饑挨餓到邊區參加革命或學習,誠如一位淪陷區學生回憶,“當我們看到墻上寫的‘打倒日本帝國主義!’‘中國共產黨萬歲!’標語時,知道已進入了解放區,禁不住熱淚盈眶。”[注]齊紅深編著:《流亡——抗戰時期東北流亡學生口述》,第277頁。事實上,中共對淪陷區學生前來投奔采取來者不拒的救助態度,也鼓勵他們投身對日作戰、參加根據地建設、繼續學習,抑或從事敵后工作。

鑒于淪陷區青年學生大都不懂基本軍事技能,中共特別重視對他們進行軍事教育,以促使他們拿起槍桿能上戰場,拿起筆桿能寫文章,拿起書本能上課堂。這些學生在經過鍛煉后,大多開赴前線參加抗日斗爭,為抗擊日本帝國主義的侵略做出巨大貢獻。如不少淪陷區青年學生進入根據地參加城市工作訓練班后,又回到城市工作。這些返回的青年學生一面通過組織青救會來開展反日活動;另一方面又利用課堂教學活動,向學生灌輸愛國反日思想。在北平,被派遣回來的淪陷區學生黨員分布在各級學校中,他們通過各種渠道如校中伙食團、同鄉會和同學會等建立廣泛聯系,團結了一批淪陷區教師和學生,并運用各種方法揭露日偽虛假宣傳。在南京,1943年12月南京地下黨通過派遣回來的青年學生,以青救會名義發起禁煙運動,動員200余學生到夫子廟砸掉幾家煙館,第二天又組織“全市3000多名大、中學生從國民大會堂門口整隊出發,將朱雀路、夫子廟一帶的煙館全部砸爛”。[注]王秀鑫、李榮:《中國20世紀全史》第5卷“全民抗戰(1937—1945)”,中國青年出版社2001年版,第661頁。

當然,不少淪陷區青年學生加入到邊區社會文化事業中,也為邊區的穩定和繁榮貢獻了自己的力量。根據地學校的設立對渴望知識的淪陷區青年學生也是極大救助,這些學校成為新中國教育體系的重要組成部分。總之,抗戰時期中共對淪陷區青年學生的救助,在某種程度上為抗戰的勝利注入了新鮮血液,為根據地建設提供了人才保證,也為新中國各方面建設提供強有力支撐,建國后許多建設者特別是科教文衛等領域的專業骨干,有此經歷的人不在少數。歷史事實證明,中共對淪陷區青年學生的救助對國家和民族是有益的。在歷史發展長河中,中共此舉必將載入史冊并為后人所贊賞。