基于作物水分虧缺指數的江蘇省冬小麥生長季干旱時空特征

尤新媛 胡正華 張雪松

摘要:近年來,江蘇地區季節性干旱頻發,很大程度上制約了冬小麥產量的增長。研究作物生長季干旱發生的時空規律,對于采取有效防災減災措施具有重要意義。基于江蘇省1981—2010年14個氣象站點的逐日氣象資料、冬小麥生育期及產量資料,利用作物水分虧缺指數(CWDI),分析近30年江蘇省冬小麥生長季干旱的時空變化規律。結果表明,CWDI值在冬小麥各生育期均表現為江蘇北部高于南部,2個地區的CWDI多年均值在年代間變化趨勢大體一致,20世紀90年代是劇烈波動期。從各等級干旱發生站次數的年代變化來看,30年里冬小麥拔節至抽穗期的干旱發生站次數為持續增加趨勢,其他3個生育階段呈現先增后減的單峰變化,峰值均出現在20世紀90年代,說明30年里旱情總體在加重,最嚴重的時期是20世紀90年代,21世紀初有所緩和。干旱發生概率的空間分布規律基本一致,總體為由蘇南向蘇北逐漸增大。在冬小麥各生育階段,蘇北的贛榆區、徐州市、宿遷市是干旱頻率的高值區,干旱頻率隨著干旱等級的升高而降低。江蘇省冬小麥生長中后期干旱災害發生的可能性較大,徐州市更是干旱災害的高發區,須加強對干旱災害的預警和預防。

關鍵詞:冬小麥;干旱;作物水分虧缺指數;時空特征

中圖分類號: S423 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2019)02-0243-07

干旱是由于水分長期收支或供求不平衡而形成的持續水分短缺現象[1]。其特點是發生頻繁、周期較長、影響較大,給農業生產造成了嚴重的經濟損失[2]。隨著全球氣候變暖,降水量與蒸散量的不平衡,水資源日趨短缺,干旱已成為嚴重影響人類生存與發展的自然災害[3-4]。在全球氣候變化的背景下,中緯度地區氣候暖干化受到了眾多專家學者的重視[5],江蘇省地處中緯度的海陸過渡帶和氣候過渡帶,屬東亞季風氣候區,降水量分布不均勻,旱澇災害頻繁,這些會對農作物的種植產生嚴重影響。小麥是我國最主要的糧食作物之一,江蘇省是南方麥區的重點種植區域,區域內的降水量南北差異大,由南向北遞減,一年中旱澇交替發生,自20世紀60年代以來,干旱強度逐年增強,干旱頻率逐年增高,對冬小麥的生產影響越來越大[6]。

干旱的發生十分復雜,發展速度慢,影響因子多,各因子之間關系復雜,因此在對其進行預測預警時,須要選定一個干旱指標,再對干旱的氣候特征及其發生規律進行下一步的研究。干旱指標是表示干旱程度的特征量,將旱情以數值的方式呈現,便于直觀了解和分析旱情,是干旱監測的基礎與核心[7]。前人利用不同的干旱指標開展了一系列的工作[8-17],作物水分虧缺指數(CWDI)是作物需水量與實際供水量之差占作物需水量的比值,將土壤、作物、氣象3個方面因素綜合考慮,來反映作物的水分虧缺狀況和干旱情況,對監測不同區域的農業干旱具有較好的適用性[18]。薛昌穎等采用水分虧缺指數,分析了黃淮海地區近40年夏玉米生長季干旱的時空變化規律[19]。王連喜等計算冬小麥生育期各旬需水量(ETi)以及作物水分虧缺指數,并根據農業干旱等級計算出研究區干旱頻率,分析陜西省冬小麥各生育期內干旱指數時空分布特征[20]。董朝陽等選取作物水分虧缺指數為農業干旱指標,基于驗證后的農業生產系統模型(APSIM),明確了各生育階段不同等級干旱對春玉米產量的影響[21]。李雅善等利用作物水分虧缺指數結合農業干旱等級,對葡萄不同生育階段不同程度干旱發生頻率進行了統計和分析,研究了云南省葡萄產區的干旱時空分布特征[22]。黃晚華等在修正水分虧缺指數計算方法的同時,分析了干旱頻率的時空特征以及典型站點水分虧缺指數的年代際變化特征[23]。

目前,我國對于北方地區的干旱研究較多,而對南方地區的干旱研究相對較少。在農業干旱指標的研究中,前人多使用標準化降水指數(SPI)、帕爾默干旱指數(PDSI)、綜合干旱指數(ID)等,本研究使用CWDI綜合考慮土壤水分、作物及氣候條件,較真實地反映區域內作物缺水情況和農業干旱情況。本研究以江蘇省為研究區,選取江蘇省14個氣象站1981—2010年的氣象資料,計算作物水分虧缺指數,分析江蘇省冬小麥各個生長季干旱時空變化特征,以期為農業水管理,冬小麥種植區劃及減災避災等提供理論支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

江蘇省位于我國大陸東部沿海中心,介于116°18′~121°57′E,30°46′~35°07′N之間。屬暖溫帶-亞熱帶氣候,冬溫夏熱,四季分明,年平均氣溫14~15 ℃,年平均降水量800~1 100 mm,氣候特點從南到北差異明顯。按照地理位置分布,越靠南的地區,暖濕程度越高;越靠北的地區,冷干程度越高。受海陸分布、大氣環流、季風降水的共同影響,江蘇省已成為我國典型的旱澇災害頻發區[24]。

1.2 資料來源

氣象資料選取江蘇省1981—2010年近30年14個站點氣象要素數據,逐日氣象數據包括降水、日照時數、平均溫度、最高溫度、最低溫度、平均風速、水汽壓,各站點位置見圖1。10個農氣站冬小麥生育期資料,冬小麥生育期數據主要包括播種期、出苗期、拔節期、抽穗期、成熟期。冬小麥試驗地點分別是在徐州市(34.38°N,117.15°E)、贛榆區(34.83°N,119.12°E)、盱眙縣(32.98°N,118.52°E)、射陽縣(33.77°N,120.25°E)、東臺市(32.87°N,120.32°E)、南通市(32.02°N,120.85°E)、啟東市(32.07°N,121.6°E)、常州市(31.77°N,119.93°E)、溧陽市(31.43°N,119.48°E)、吳中區(31.07°N,120.43°E)等農氣站,以上不同氣象站的冬小麥播種時間分別為10月27日、10月7日、11月2日、10月26日、11月3日、11月11日、11月12日、11月5日、11月3日、11月12日。冬小麥產量資料來源于中國種植業數據庫(http://www.moa.gow.cn)。干旱災情資料來源于《中國氣象災害大典》和《中國氣象災害年鑒》[25]。

1.3 數據處理

1.3.5 干旱站次數 用于反映干旱發生的范圍。該站點在一段時間內達到干旱等級被計為發生干旱1站次[19]。本研究以年代為時間尺度,計算區域內冬小麥生育階段干旱發生站次數,來反映江蘇省冬小麥生長季干旱發生范圍及次數的年代際變化。

2 結果與分析

2.1 江蘇省分區

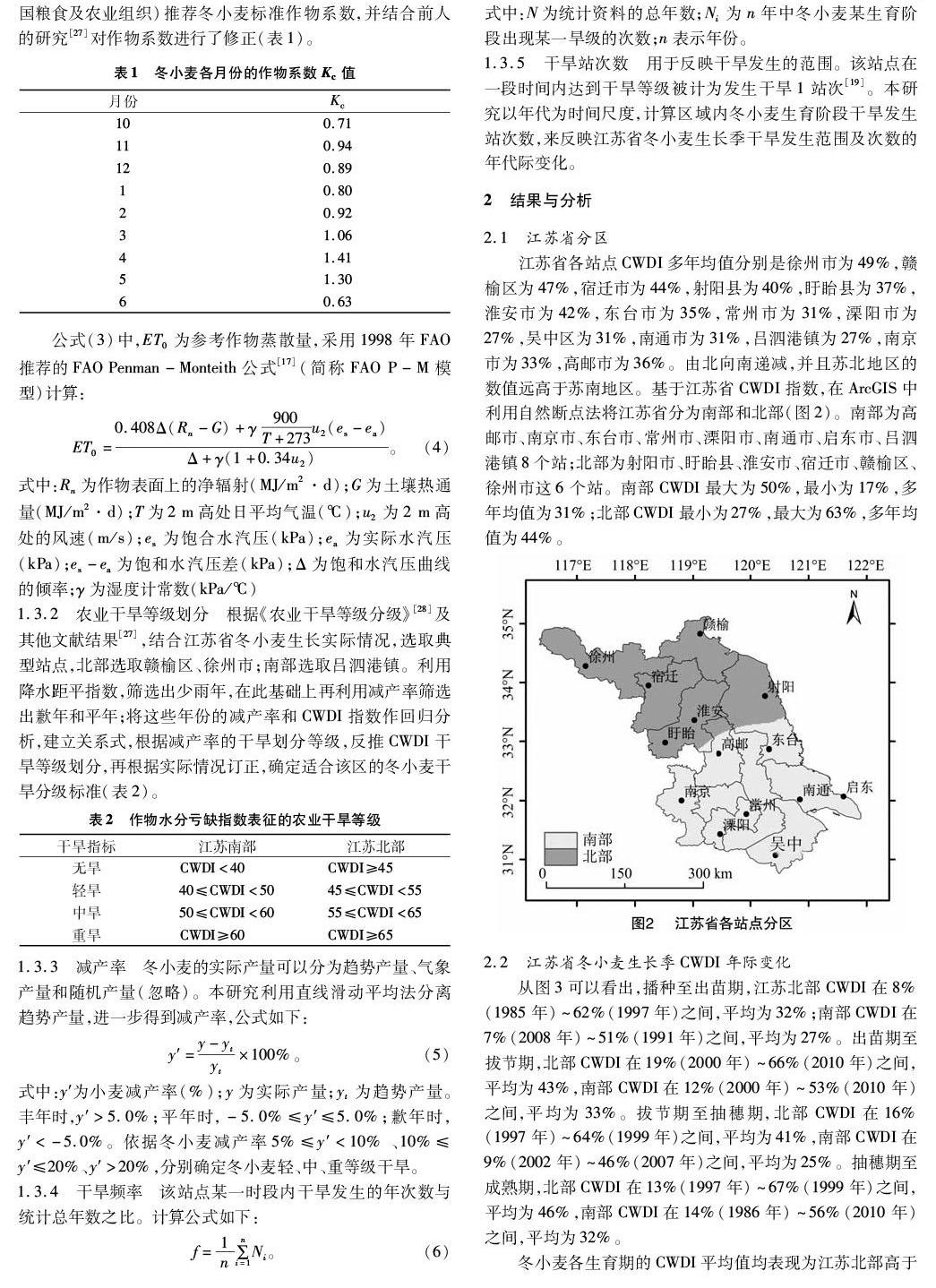

江蘇省各站點CWDI多年均值分別是徐州市為49%,贛榆區為47%,宿遷市為44%,射陽縣為40%,盱眙縣為37%,淮安市為42%,東臺市為35%,常州市為31%,溧陽市為27%,吳中區為31%,南通市為31%,呂泗港鎮為27%,南京市為33%,高郵市為36%。由北向南遞減,并且蘇北地區的數值遠高于蘇南地區。基于江蘇省CWDI指數,在ArcGIS中利用自然斷點法將江蘇省分為南部和北部(圖2)。南部為高郵市、南京市、東臺市、常州市、溧陽市、南通市、啟東市、呂泗港鎮8個站;北部為射陽市、盱眙縣、淮安市、宿遷市、贛榆區、徐州市這6個站。南部CWDI最大為50%,最小為17%,多年均值為31%;北部CWDI最小為27%,最大為63%,多年均值為44%。

2.2 江蘇省冬小麥生長季CWDI年際變化

從圖3可以看出,播種至出苗期,江蘇北部CWDI在8%(1985年)~62%(1997年)之間,平均為32%;南部CWDI在7%(2008年)~51%(1991年)之間,平均為27%。出苗期至拔節期,北部CWDI在19%(2000年)~66%(2010年)之間,平均為43%,南部CWDI在12%(2000年)~53%(2010年)之間,平均為33%。拔節期至抽穗期,北部CWDI在16%(1997年)~64%(1999年)之間,平均為41%,南部CWDI在9%(2002年)~46%(2007年)之間,平均為25%。抽穗期至成熟期,北部CWDI在13%(1997年)~67%(1999年)之間,平均為46%,南部CWDI在14%(1986年)~56%(2010年)之間,平均為32%。

冬小麥各生育期的CWDI平均值均表現為江蘇北部高于

南部。江蘇南部的CWDI多年均值以出苗期至拔節期的最大(33%),之后依次為抽穗期至成熟期(32%)、播種期至出苗期(27%)、拔節期至抽穗期(25%);江蘇北部的CWDI多年均值以抽穗期至成熟期的最大(46%),依次為出苗期至拔節期(43%),拔節期至抽穗期(41%),播種期至出苗期(32%)。南北2個地區CWDI多年均值的年代間變化趨勢大體一致,20世紀90年代是劇烈波動期。

根據5年滑動平均趨勢線,出苗期至拔節期、拔節期至抽穗期、抽穗期至成熟期的CWDI值隨時間的變化趨勢比較平緩,無明顯的峰值和谷值。播種期至出苗期CWDI值的時間變化趨勢出現了相對較明顯的峰谷值,南部的峰谷值分別在1995、2002年;北部的峰谷分別在1991、2003年。

2.3 冬小麥生長季干旱站次數

各生育期全部等級干旱發生站次數的年代變化見圖4。近30年來,抽穗期至成熟期的干旱發生站次數最多,說明在抽穗期至成熟期干旱發生的范圍最廣,之后依次是出苗期至拔節期、拔節期至抽穗期、播種期至出苗期。年代際變化上,僅拔節期至抽穗期為持續略有增加的趨勢,其他3個生育期呈現先增后減的“單峰”趨勢,峰值均出現在1991—2000年。從1981—1990年至1991—2000年,3個生育期分別增加了24、7、18站次;從1991—2000年至2001—2010年,3個生育期分別減少了11、16、3站次。

冬小麥各生育期不同等級干旱發生站次數的年代際變化情況見圖5。從各干旱等級發生的站次數來看,干旱等級發生站次數由多到少的排序分別為輕旱>中旱>重旱。輕旱的年代際變化4個生育期均呈現低—高—低的波動變化,但出苗期至拔節期的整體趨勢是減少,播種期至出苗期、拔節期至抽穗期、抽穗期至成熟期均為增加趨勢。中旱的年代際變化播種期至出苗期、出苗期至拔節期的趨勢是增加;拔節期至抽穗期、抽穗期至成熟期呈現高—低—高的波動變化,但總趨勢是增加。重旱的年代際變化出苗期至拔節期為穩定增加趨勢;播種期至出苗期、拔節期至抽穗期、抽穗期至成熟期呈現低—高—低的波動變化,總體呈增加趨勢。

2.4 江蘇省冬小麥干旱頻率空間分布

2.4.1 各生育期干旱頻率 從圖6可以看出,4個生育期干旱發生概率的空間分布規律比較一致,總體為由南向北逐漸增大的趨勢。抽穗期至成熟期發生干旱的頻率最大,最大值達80%,北部大部分區域的干旱頻率在50%以上,南部大部分區域在30%以上。出苗期至拔節期次之,最高達70%,徐州市、贛榆區一帶在50%以上,除盱眙縣以外的剩余區域均在40%以上;南部的高郵市、南京市一帶達到30%以上,其余區域在30%以下。拔節期至抽穗期的干旱發生概率又進一步降低;播種期至出苗期發生干旱的概率最低。江蘇省干旱發生概率空間分布由南向北遞增,不同生育期干旱發生概率分別為抽穗期至成熟期>出苗期至拔節期>拔節期至抽穗期>播種期至出苗期。

2.4.2 不同干旱等級發生頻率的空間分布 冬小麥生長季

江蘇省不同等級干旱發生頻率的空間分布見圖7。干旱發生頻率隨著等級的升高而降低;空間分布上北部高南部低。同一生育期各旱級干旱頻率的空間分布均以輕旱最為明顯。輕旱頻率呈北高南低分布,高值區在徐州市、贛榆區、高郵市、東臺市一帶;中旱、重旱等級干旱頻率主要集中在徐州市及贛榆區地區。

江蘇北部的徐州市、贛榆區、宿遷市隨著生育階段更替干旱頻率變化最明顯,尤其是輕旱等級。在輕旱等級上,干旱頻率分別為出苗期至拔節期>抽穗期至成熟期>拔節期至抽穗期>播種期至出苗期,在中旱等級上,干旱頻率分別為抽穗期至成熟期>拔節期至抽穗期>出苗期至拔節期>播種期至出苗期,在重旱上,抽穗期至成熟期>拔節期至抽穗期>出苗期至拔節期>播種期至出苗期。從不同生育階段各等級干旱發生頻率的空間分布來看,在出苗期至拔節期階段,江蘇北部以及中南部地區的輕旱發生頻率均在20%以上,而中旱、重旱以上干旱在抽穗期至成熟階段發生的概率最大,主要分布在江蘇北部的徐州市、贛榆區2地。

3 討論與結論

3.1 冬小麥生長季干旱年際變化

年代際變化上,僅拔節期至抽穗期為持續略有增加的趨勢,其他3個生育期呈現先增后減的“單峰”趨勢,峰值均出現在1991—2000年。說明冬小麥在拔節期至抽穗期干旱發生的范圍逐年擴大,而其他3個生育期的干旱范圍是在20世紀80年代、20世紀90年代期間擴大,并在20世紀90年代達到最大,之后又逐漸縮小。

1995、1997、1999、2001、2003、2010年這6年是旱情較嚴重的年份,與中國氣象災害大典[25]中的記錄吻合,如1995年6月至11月,淮北大部分地區持續干旱少雨,降水量只有常年的40%,淮南地區降水持續偏少,氣溫偏高,蒸發量大,出現不同程度的旱情,特別是秋播開始全省幾乎滴雨未落,直接影響正常播種,播種后出苗時間延長,前后期的累積影響,致使旱情日趨嚴重。1997年8月21日至10月31日,江蘇省受西風帶高壓脊控制,降水持續減少,大部分地區降水累積量在50 mm以下,同時日照充足、蒸發量大,土壤失熵嚴重,以致北部地區、南部丘陵山區旱情嚴重。2010年9月23日開始,江蘇省發生60年來最嚴重旱災,江蘇省淮北地區累計面平均雨量僅為4 mm,比常年同期偏少94%,為1950年以來最小值。至12月10日,淮北地區連續無有效降雨天數超過70 d,部分地區已超過90 d。淮河11月以來僅有少量來水,近期一度斷流,旱情持續蔓延,主要農作物小麥生長形勢嚴峻,部分地區出苗率不到50%。

3.2 冬小麥生長季干旱空間分布

本研究利用CWDI這一農業干旱指標分析江蘇省冬小麥各生育階段干旱的時空演變特征。抽穗期至成熟期發生干旱的頻率最高,程度最重,其次分別是出苗期至拔節期、拔節期至抽穗期、抽穗期至成熟期,說明江蘇地區以冬旱和夏旱為主,這與災害大典江蘇卷[25]中的記載相符:冬旱平均5年2遇,夏旱平均4年1遇,春旱、秋旱平均10年1~2遇。但包云軒等利用氣象干旱復合指數(CI)指數研究江蘇省干旱時空分布認為,冬季發生干旱頻率最高,夏季發生干旱頻率最低[11];張旭暉等利用水分虧盈量與標準蒸散之比作為干旱指標,研究江蘇省農業干旱發生的規律,他們發現江蘇北部冬旱最嚴重,南部秋旱最嚴重[29]。結果產生差異的原因可能是所選取的干旱指標不同,但上述研究對江蘇省發生程度最重、頻率最高的是冬旱的看法是一致的。

冬小麥不同生育期干旱的走勢基本一致,干旱頻率均呈現由南向北遞增的變化趨勢,徐州市旱情最為嚴重。這與前人研究結果一致,張旭輝等認為,江蘇省干旱發生的概率和程度由南向北加重,淮北為江蘇省旱災發生最多的地區[29]。

(1)從CWDI值來看南北差異大。南部CWDI最大為50%,最小為17%,多年均值為31%;北部CWDI最大為27%,最小為63%,多年均值為44%。(2)從時間尺度來看,南部、北部2個地區的CWDI多年均值在年代間變化趨勢大體一致,20世紀90年代是劇烈波動期。1997、1999、2001、2003、2010年是冬小麥干旱發生較嚴重的年份。干旱的范圍先增后減,20世紀90年代干旱范圍最大。(3)從空間分布來看,各階段干旱的空間分布走勢基本一致,均呈現為由南向北遞增的變化趨勢,江蘇北部的徐州市、贛榆區、宿遷市一帶是干旱頻率的高值區;并且發現各階段干旱發生頻率隨著干旱等級的升高而降低。(4)從生育階段變化來看,抽穗期至成熟期的干旱發生站次數最多,干旱發生范圍最廣,其次依次是出苗期至拔節期、拔節期至抽穗期、播種期至出苗期。同時抽穗期至成熟期的干旱頻率最高,干旱程度最重,其次依次是出苗期至拔節期、拔節期至抽穗期、播種期至出苗期。(5)從干旱等級來看,江蘇省以輕旱為主。輕旱發生的范圍最廣,不同干旱等級發生站次數由多到少的排序分別為輕旱>中旱>重旱。輕旱發生的頻率最高,干旱頻率隨著干旱等級的升高而降低。

參考文獻:

[1]Palmer W C. Meteorological drought[R]. U.S. Department of Commerce Weather Bureau Research Paper,1965.

[2]張存杰,王 勝,宋艷玲,等. 我國北方地區冬小麥干旱災害風險評估[J]. 干旱氣象,2014,32(6):883-893.

[3]Sheffield J,Wood E F. Projected changes in drought occurrence under future global warming from multi-model,multi-scenario,IPCC AR4 simulations[J]. Climate Dynamics,2008,31(1):79-105.

[4]Dai A G. Erratum:drought under global warming:a review[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change,2011,2(1):45-65.

[5]Nakicenovic N,Swart R J. Special report on emissions scenarios(SRES)-a special report of working group III of the intergovernmental panels on climate change[J]. Betascript Publishing,2000,559:612.

[6]包云軒,孟翠麗,申雙和,等. 江蘇省典型干旱過程特征[J]. 生態學報,2011,31(22):6853-6865.

[7]李 芬,于文金,張建新,等. 干旱災害評估研究進展[J]. 地理科學進展,2011,30(7):891-898.

[8]王勁松,李憶平,任余龍,等. 多種干旱監測指標在黃河流域應用的比較[J]. 自然資源學報,2013,28(8):1337-1349.

[9]張玉靜,王春乙,張繼權. 基于SPEI指數的華北冬麥區干旱時空分布特征分析[J]. 生態學報,2015,35(21):7097-7107.

[10]陳昱潼,暢建霞,黃生志,等. 基于PDSI的渭河流域干旱變化特征[J]. 自然災害學報,2014,23(5):29-37.

[11]包云軒,孟翠麗,申雙和,等. 基于CI指數的江蘇省近50年干旱的時空分布規律[J]. 地理學報,2011,66(5):599-608.

[12]Richard R J. A review of twentieth-century drought indices used in the United States[J]. Bull Amer Meteor Soc,2002,83:1149-1165.

[13]王素萍,張存杰,李耀輝,等. 基于標準化降水指數的1960—2011年中國不同時間尺度干旱特征[J]. 中國沙漠,2014,34(3):827-834.

[14]李 艷,薛昌穎,楊曉光,等. 基于APSIM模型的灌溉降低冬小麥產量風險研究[J]. 農業工程學報,2009,25(10):35-44.

[15]張建平,趙艷霞,王春乙,等. 基于WOFOST作物生長模型的冬小麥干旱影響評估技術[J]. 生態學報,2013,33(6):1762-1769.

[16]賈慧聰,王靜愛,潘東華,等. 基于EPIC模型的黃淮海夏玉米旱災風險評價[J]. 地理學報,2011,66(5):643-652.

[17]Allen R G,Pereira L S,Raes D,et al. Crop evapotranspiration:guidelines for computing crop water requirements[R]:FAO Irrigation and Drainage Paper,1998:56.

[18]劉丙軍,邵東國,沈新平. 作物需水時空尺度特征研究進展[J]. 農業工程學報,2007,23(5):258-264.

[19]薛昌穎,馬志紅,胡程達. 近40年黃淮海地區夏玉米生長季干旱時空特征分析[J]. 自然災害學報,2016,25(2):1-14.

[20]王連喜,胡海玲,李 琪,等. 基于水分虧缺指數的陜西冬小麥干旱特征分析[J]. 干旱地區農業研究,2015,33(5):237-244.

[21]董朝陽,劉志娟,楊曉光. 北方地區不同等級干旱對春玉米產量影響[J]. 農業工程學報,2015,31(11):157-164.

[22]李雅善,王 波,楊云源,等. 基于作物水分虧缺指數的云南葡萄干旱狀況時空差異分析[J]. 北方園藝,2016(12):11-15.

[23]黃晚華,楊曉光,曲輝輝,等. 基于作物水分虧缺指數的春玉米季節性干旱時空特征分析[J]. 農業工程學報,2009,25(8):28-34.

[24]葉正偉. 江蘇旱澇災害對農業經濟的影響及承災系統分析[J]. 江蘇農業科學,2006,34(4):5-7.

[25]溫克剛,卞光輝. 中國氣象災害大典:江蘇卷[M]. 北京:氣象出版社,2008:156-158.

[26]許 瑩,馬曉群,田曉飛,等. 安徽省冬小麥和一季稻分時段水分敏感性研究[J]. 中國農學通報,2011,27(24):33-39.

[27]隋 月,黃晚華,楊曉光,等. 氣候變化背景下中國南方地區季節性干旱特征與適應 Ⅱ. 基于作物水分虧缺指數的越冬糧油作物干旱時空特征[J]. 應用生態學報,2012,23(9):2467-2476.

[28]農業干旱等級:GB/T 32136—2015[S].

[29]張旭暉,居為民. 江蘇省近40年農業干旱發生規律[J]. 災害學,2000,15(3):43.