微雨眾卉新,一雷驚蟄始

周學琴

摘 ?要 ?宜興紫砂壺造型千姿百態,集金石書畫于一體,具有獨一無二的藝術魅力。本文以紫砂花器“臥聽春雨壺”為例,淺談其造型設計和文化內涵。

關鍵詞 ?紫砂壺;臥聽春雨壺;文化意境

宜興紫砂壺造型豐富、變化萬千,在歷代文人雅士的參與設計、傳承創新下,成為我國陶瓷藝術中造型豐富、藝術性極高的一個品種,它不僅具有良好的實用性,還有精美的觀賞性及豐富的文化性,展現出獨一無二的藝術魅力,散發著震懾人心的力量。目前,紫砂花器是最富形態創作空間的一類,其創作題材豐富多樣,以自然生活中的事物為原型,運用貼花、雕塑、刻繪等多種裝飾技法,仿生寫實、巧奪天工、意趣盎然,表現出逼真的藝術效果。

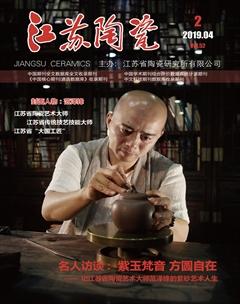

紫砂壺“臥聽春雨”(見圖1)是典型的花器,以春雨、竹等尋常之景作為刻畫對象,表現出竹子在春天萌生的自然生機和活力,將竹子的勁拔之態、破土而出的力量表現得淋漓盡致,將春雨滋潤大地、潤物細無聲的畫面自然而然地呈現在觀賞者眼前,讓人身臨其境,感受到清新雅致的自然之美,產生身心舒暢、悠閑輕松的恬淡之感。花器制作尤其講究“源于自然又高于自然”,它不僅是對自然的藝術化復制,更以獨一無二的紫砂裝飾語言詮釋出自然的靈動之態和人文魅力,使其人格化,展現出詩情畫意之美的同時又具有人文內涵,猶如一幅縱橫有致的寫意畫,給人以無限的遐想空間,給觀賞者留下有關生命和自然的思考。

縱觀整壺,壺身稍扁,身筒飽滿敦厚,線條自然流暢,彰顯出生命的張力,壺身飾以凸出的線條,將身筒劃分為均勻的六瓣,給人以剛勁之氣。整個身筒仿若蘊含著無限生機的大地,在一場春雨的滋潤下慢慢舒展開來,煥發著生機和力量,筋紋線向外凸起,暗示著蟄伏的生命正蓄力等待破土而出的時機。身筒及蓋面轉折輪廓平整、簡潔有力;壺蓋為嵌蓋,蓋面微微凸起,仿若竹子破土而出,土壤向上拱起,蓋面中央位置捏塑一段盤曲的竹根,壺鈕向蓋面自然貼塑竹葉,布局合理、自然雅致、形意俱佳;三彎流轉折有度,壺流飾以清晰有力的竹節線,仿若兩節竹段從壺身自然生長而出,勁拔有力、渾然天成。提梁從壺肩兩側自然向上劃過柔和圓潤的弧度,纖細而有韌勁,提梁兩側對稱位置飾以竹節線,與整壺各部位相統一,挺秀有神,提梁形成優雅的虛空間,中和了壺身的厚重,虛實相交,營造出空靈清幽的氛圍,將春雨之中翠竹的神韻展露無遺。作品選用黃龍山原礦青段制成,清雅的色澤,若隱若現的顆粒感,顯出清幽古樸之韻,契合翠竹的色澤,又別有一番蒼勁古拙之感,流露著雄渾的生命氣息。作品將花器與筋紋器的造型特點相結合,造型與裝飾相輔相成,使結構突破了平淡的局限,極具形式美與創新美。作品結構嚴謹,各部位比例合理協調、形態逼真,寫形又寫意,動中有靜、靜中有動,可謂別具一格。整件作品流露著濃郁的自然風韻和生命氣息,達到了藝術形式與內涵之美的相統一。

“微雨眾卉新,一雷驚蟄始”,一場瀝瀝淅淅的春雨,將山鄉厚重的郁悶浸化成沁人心脾的清新。久盼滋潤的翠竹張開懷抱,盡情地接受暖暖春雨的溫柔沐浴。竹枝竹葉都張開了嘴,飽飲著甘甜如飴的春雨。在蒙蒙的春雨中,干涸的土地逐漸濕潤,竹子破土而出,地面冒出尖尖的竹芽,迸發著無盡的生機和活力。翠竹洗盡了蒙在身上的塵埃,飽嘗了雨露,剛才的疲倦一掃而光,煥發出勃勃生機。雨霧在翠綠的竹葉上聚凝成珠,在清亮水珠的映襯下,竹葉如仙子出浴,嬌潤圓柔,令人心生愛憐。此壺圓潤的身筒正如廣袤的、蘊含生機的大地,輔以竹子裝飾,將竹子任憑風吹雨打、堅韌不拔,反被雨水襯托出清雅飄逸的氣質展露無遺。雨打風吹不折腰,凜然傲氣上云霄。此壺既呈現出雨中竹林浪漫清幽的意境,給人一種云淡風輕、氣定神閑之感,又折射著獨特的文人氣質和風骨,展現出寧折不屈、虛懷若谷的品格,可謂取之不盡的精神財富。

竹與人們的生活息息相關,在長期的實踐中發展成中國人特有的竹文化,深受人們喜愛,歷史悠久。作品以竹入壺,以竹作喻,把竹給人類精神文明和物質文明帶來的作用和影響融入到紫砂壺的設計創作中,既是竹文化的一種延伸,又提升了作品的文化意境。由此可見,深諳傳統文化對紫砂壺創作的重要性。身為當代紫砂手藝人,不僅要傳承技藝,更要不斷提升自身文化修養和藝術水平,在紫砂創作中融入深刻的文化內涵和思想見解。