不同劑量抗菌藥物對(duì)肝硬化消化道出血患者醫(yī)院感染及再出血的影響分析

趙玉芹 潘素榮 王琮 張芳 劉寶珍

(1濱州市人民醫(yī)院急診科 山東 濱州 256610)

(2濱州市人民醫(yī)院消化內(nèi)科 山東 濱州 256610)

食管靜脈曲張是肝硬化失代償期的最常見(jiàn)的并發(fā)癥之一,常可并發(fā)出血加重病情或直接導(dǎo)致死亡。肝硬化合并食管胃底靜脈曲張破裂出血具有發(fā)病突然、出血量大、止血難度大、病死率高等特點(diǎn),首次出血1周內(nèi)的病死率為25%~50%[1],若失血量大可引起失血性休克,甚至進(jìn)一步導(dǎo)致肝性腦病。在肝硬化患者的死亡原因中,細(xì)菌感染約占30%~50%。在住院治療的肝硬化患者中約32%~34%會(huì)出現(xiàn)細(xì)菌感染,高于普通住院患者細(xì)菌感染的發(fā)生率約4~5倍,且上述感染在肝硬化伴有胃腸道出血的患者中的發(fā)生率更高[2]。預(yù)防使用抗菌藥物,能使肝硬化伴有上消化道出血患者的治療效果得到顯著提高[3],本文針對(duì)預(yù)防性使用抗菌藥物的劑量對(duì)肝硬化合并食管靜脈曲張破裂出血(Esophageal variceal bleeding)患者醫(yī)院感染及再出血的影響進(jìn)行了觀察和分析,現(xiàn)報(bào)道如下。

1.資料與方法

1.1 臨床資料

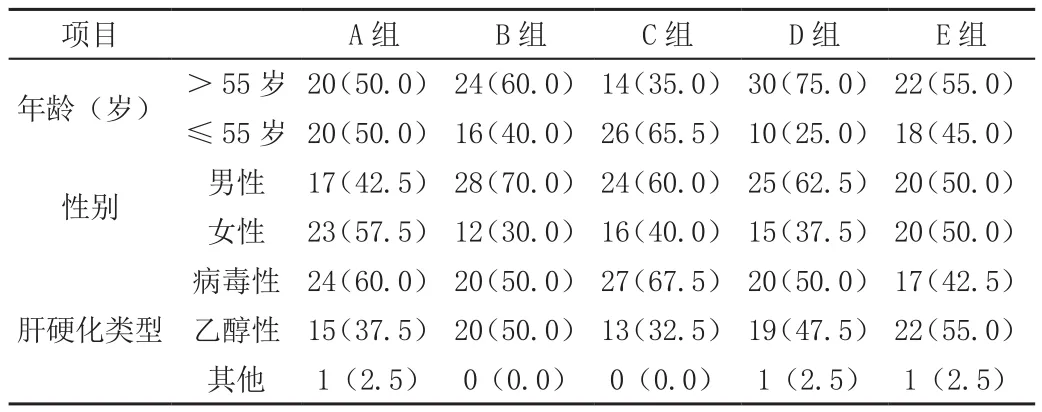

選取2015年1月—2016年1月濱州市人民院收治的200例肝硬化合并EVB患者作為對(duì)象,其中男性114例,女性86例,年齡36~78歲,平均年齡(55.19±5.34)歲;納入標(biāo)準(zhǔn):(1)患者均曾出現(xiàn)嘔血、黑便等上消化出血的臨床表現(xiàn),并入院后經(jīng)胃鏡檢查均證實(shí)患有EVB;(2)經(jīng)診斷均患有肝硬化。排除標(biāo)準(zhǔn):入院時(shí)已發(fā)生其他部位例如肺部、腹部及泌尿系統(tǒng)感染者;出血前近2周內(nèi)使用過(guò)相關(guān)抗菌藥物者;因外傷、手術(shù)所致消化道出血及各種心腦血管意外等引起的急性應(yīng)激性潰瘍出血。在入院后分別對(duì)納入患者進(jìn)行肝功能Child-Pugh分級(jí),將患者隨機(jī)分為5組,每組各40例,分別給予不同劑量、種類的抗菌藥物或不給予抗菌藥物。5組患者在年齡、性別、肝硬化類型等方面均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P>0.05),見(jiàn)表1。所納入的患者均在實(shí)驗(yàn)前簽署知情同意書(shū),方案經(jīng)過(guò)我院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)審核并通過(guò)。

表1 5組患者一般資料分布比較 [n(%)]

1.2 方法

所有納入患者在入院后均給予禁飲食、心電監(jiān)護(hù)、根據(jù)患者的病情適當(dāng)?shù)奈醪?duì)癥給予常規(guī)的消化道止血藥物以及抑酸藥物,例如血凝酶、奧曲肽和泮托拉唑、奧美拉唑等癥治療,同時(shí)對(duì)于失血過(guò)多的患者給予擴(kuò)容、輸血、糾正內(nèi)環(huán)境的酸堿代謝失衡及電解質(zhì)紊亂等抗休克治療。A組患者入院時(shí)給予頭孢哌酮/舒巴坦1.5g/次,3次/天進(jìn)行治療,在入院時(shí)給予B組患者頭孢哌酮/舒巴坦3.0g/次,2次/天進(jìn)行治療;C組患者入院時(shí)給予左氧氟沙星,0.4g/次,1次/天進(jìn)行治療;D組患者入院時(shí)應(yīng)用左氧氟沙星,0.5g/次,1次/天進(jìn)行治療,抗菌藥物均持續(xù)應(yīng)用7d;對(duì)于E組患者則入院時(shí)不應(yīng)用抗菌藥物治療,如E組患者在住院期間出現(xiàn)感染癥狀,則根據(jù)藥敏結(jié)果選用敏感的抗菌藥物對(duì)其進(jìn)行治療。

1.3 觀察指標(biāo)

對(duì)上述5組患者的醫(yī)院感染率、再出血率及住院病死率分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較分析。醫(yī)院感染定義為:入院48小時(shí)后發(fā)生的感染,按照由衛(wèi)生部頒發(fā)的《醫(yī)院感染診斷標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判[4];再出血的判定標(biāo)準(zhǔn)為:出血癥狀得到控制72小時(shí)后新出現(xiàn)的嘔血、黑便等癥狀,可伴有血紅蛋白水平下降。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

數(shù)據(jù)采用SPSS20.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,計(jì)數(shù)資料采用百分比的形式表示,應(yīng)用χ2檢驗(yàn),以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2.結(jié)果

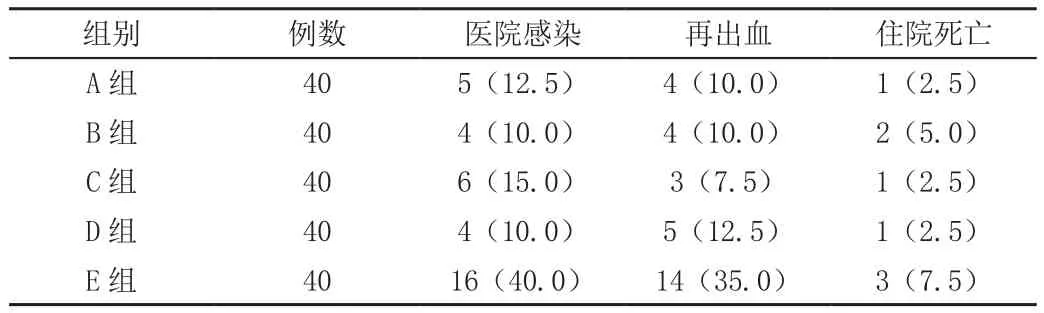

5組患者觀察指標(biāo)比較:A、B兩組,C、D兩組間的患者的醫(yī)院感染率、再出血率、住院病死率的差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),A、B、C、D組醫(yī)院感染率、再出血發(fā)生率均顯著低于E組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表2。

表2 5組患者住院院感染率、再出血率及住院病死率的比較 [n(%)]

3.討論

肝硬化是經(jīng)過(guò)肝臟慢性炎癥、肝纖維化、假小葉生成及再生結(jié)節(jié)生成等病理階段進(jìn)展而來(lái),其常見(jiàn)病因有乙型病毒性肝炎、酒精、寄生蟲(chóng)感染、膽汁淤積、代謝障礙、循環(huán)障礙等,調(diào)查顯示肝硬化患者住院期間其院內(nèi)感染發(fā)生率可達(dá)到20%,這可能與肝硬化患者可有門(mén)脈高壓所致門(mén)體分流、腸黏膜屏障受損、通透性增加、腸菌移位及各種因素導(dǎo)致的肝硬化患者免疫功能異常等情況有關(guān)。鑒于肝硬化患者容易出現(xiàn)細(xì)菌感染,且其細(xì)菌感染的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),隨著肝功能的惡化而不斷的增加,尤其是在處于終末期肝硬化、并伴有低蛋白血癥、消化道出血、既往有SBP等細(xì)菌感染病史以及合并糖尿病、高血壓等基礎(chǔ)疾病者,其發(fā)生細(xì)菌感染的風(fēng)險(xiǎn)顯著增高,但在細(xì)菌感染的早期癥狀多不明顯。江一鳴等[5]研究結(jié)果顯示肝硬化消化道出血感染組未使用抗菌藥物率明顯高于未感染組,兩組性別、年齡差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,因此是否使用抗菌藥物可能是影響肝硬化合并消化道出血患者院內(nèi)感染的主要因素。黃紫慶等[6]研究顯示肝硬化消化道出血再出血患者在年齡、白細(xì)胞計(jì)數(shù)、Child-Pugh分級(jí)、院內(nèi)感染方面與無(wú)再出血患者相比,其差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),同時(shí)預(yù)防性使用抗菌藥物組的院內(nèi)感染率低于未預(yù)防性使用抗菌藥物組,但在再出血率方面兩組間并無(wú)顯著差異。最近研究結(jié)果顯示,預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物使長(zhǎng)期住院治療的肝硬化合并EVB患者發(fā)生醫(yī)院感染的時(shí)間延遲,并可以顯著改善患者的生活質(zhì)量[7]。

但是目前在預(yù)防性使用抗菌藥物對(duì)肝硬化消化道出血院內(nèi)感染的研究中,尚未對(duì)使用的抗菌藥物劑量進(jìn)行研究。故本次分別使用不同劑量的抗菌藥物以觀察抗菌藥物劑量對(duì)結(jié)果有無(wú)影響。結(jié)果顯示,A組患者與B組患者的醫(yī)院感染率、再出血率比較,A組分別為12.5%,B組為10.0%,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),C組與D組患者的醫(yī)院感染率、再出血率比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),但均低于E組(P<0.05),而上述5組患者的住院病死率均無(wú)顯著差異。選取的兩種臨床上經(jīng)常使用的抗菌藥物,頭孢哌酮/舒巴坦屬于第三代頭孢菌素類的一員,其具有廣譜抗菌活性、半衰期長(zhǎng)的特點(diǎn),故被廣泛地應(yīng)用于各種感染性疾病,也可與其他藥物聯(lián)合使用,而左氧氟沙星是氧氟沙星的左旋體,屬于第三代喹諾酮類藥物,它的主要作用機(jī)理是通過(guò)抑制細(xì)菌DNA旋轉(zhuǎn)酶的活性阻礙細(xì)菌DNA的復(fù)制,從而達(dá)到抗菌作用,其具有抗菌譜廣、抗菌作用強(qiáng)效的特點(diǎn),對(duì)大部分腸桿菌科細(xì)菌、革蘭氏陰性細(xì)菌具有較強(qiáng)的抗菌活性。在本結(jié)果中發(fā)現(xiàn),上述兩種抗菌藥物在預(yù)防肝硬化伴有EVB患者細(xì)菌感染的療效相當(dāng),臨床醫(yī)師應(yīng)盡量根據(jù)藥敏試驗(yàn)結(jié)果及患者病情特點(diǎn)進(jìn)行選擇應(yīng)用。

綜上所述,肝硬化合并EVB患者住院感染的發(fā)生率比較高,醫(yī)院應(yīng)該注意嚴(yán)格實(shí)施無(wú)菌消毒操作,合理使用抗菌藥物,積極規(guī)范治療原發(fā)疾病,以便于有效降低感染的發(fā)生率。同時(shí)預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物能夠降低肝硬化合并EVB患者的醫(yī)院感染率和再出血率,但抗菌藥物使用劑量無(wú)關(guān)。