不同EB病毒載量的IM患兒臨床特點分析

陳德勝,嚴如金,樓世貴

(1.浙江省玉環市第二人民醫院兒科;2.檢驗科,浙江 玉環 317605)

EB病毒是兒童傳染性單核細胞增多癥(infectious mononucleosis,IM)的主要病原體,而EB病毒相關性IM是單核-吞噬細胞系統增生性疾病之一,亦是一種常見的病毒感染性疾病。近年來,該病臨床不典型病例逐漸增多,臨床表現呈現多樣化的特點,且年齡越小者的臨床表現越不典型,在嬰幼兒期以隱性感染為常見,而在學齡期與青少年期可表現為IM。IM患兒可出現咽頰炎、肝脾腫大、頸部淋巴結腫大及發熱等癥狀表現[1],因其臨床癥狀體征及血清學反應復雜多樣,加大了臨床診斷與治療難度,對患兒的生命安全造成極大的影響,且不同患兒的病情程度不同。因此探索一種或多種評估患兒病情程度的指標對改善患兒預后及提高生存和生活質量具有重大的意義。外周血病毒載量可用于反映病毒與機體免疫之間的平衡性,但目前臨床研究有關EB病毒-DNA對IM患兒病情的評估價值看法不一。并且,目前國內有關全面評估外周血EB病毒載量與IM患兒臨床特征的研究報道較為少見。為此,本研究對收治的56例EB病毒感染IM患兒的臨床資料進行回顧性分析,探討外周血不同EB病毒載量的IM患兒臨床表現、實驗室檢查及臨床轉歸的差異。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2013年7月至2018年9月浙江省玉環市第二人民醫院收治的56例IM患兒作為研究對象,根據患兒外周血EB病毒載量的不同[2],其中EB病毒載量低于103/mL者為低載量組(13例)、EB病毒載量103/mL~104/mL者為中載量組(26例),EB病毒載量高于104/mL者為高載量組(17例)。其中,低載量組男8例,女5例;年齡為1~14歲,平均為(5.05±0.94)歲。中載量組男16例,女10例;年齡為0.5~13歲,平均為(5.24±1.04)歲。高載量組男10例,女7例;年齡為1~12歲,平均為(5.16±1.07)歲。三組患兒性別和年齡的比較,均無明顯差異(均P>0.05)。

1.2 納入標準與排除標準

納入標準:年齡小于15歲;EB病毒-DNA檢測陽性;生長發育正常;未感染其它疾病;經本院醫學倫理委員會批準。排除標準:伴有自身免疫系統疾病、血液系統疾病等;伴有肺炎支原體、巨細胞病毒等急性期嚴重感染;伴有肝腎功能不全、先天畸形、染色體疾病等。

1.3方法

于患兒入院后次日,采集清晨空腹靜脈血5mL,采用美國雅培公司C16000全自動生化分析系統進行谷氨酸轉氨酶(alanine transaminase,ALT)、白細胞計數(white blood cell,WBC)、肌酸激酶同工酶(reatine kinase isoenzyme-MB,CK-MB)、乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase,LDH)、淋巴細胞計數(lymphocyte count,LN)等血常規檢測,其中CK-MB、LDH及ALT水平的檢測采用速率法,C反應蛋白(C-reactive protein,CRP)水平的檢測采用免疫速率散射比濁法,并用意大利Vital公司Monitor-20全自動血沉儀對紅細胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)進行測定。

1.4統計學方法

2結果

2.1 三組患兒臨床表現及轉歸情況的比較

隨著病毒載量的增加,熱退時間、肝脾腫大消退時間、淋巴結腫大消退時間及住院時間均明顯延長(均P<0.01),見表1。

表1 三組患兒臨床表現及轉歸情況的比較

注:與低載量組比較,*P<0.05;與中載量組比較,#P<0.05。

2.2三組患兒實驗室檢測指標的比較

中載量組、高載量組外周血LDH含量較低載量組均明顯升高(P<0.05)。高載量組外周血ESR、LN及WBC的水平較低載量組均顯著升高,且ESR的水平較中載量組顯著升高(P<0.05),見表2。

表2 三組患兒實驗室檢測指標的比較

注:與低載量組比較,*P<0.05;與中載量組比較,#P<0.05。

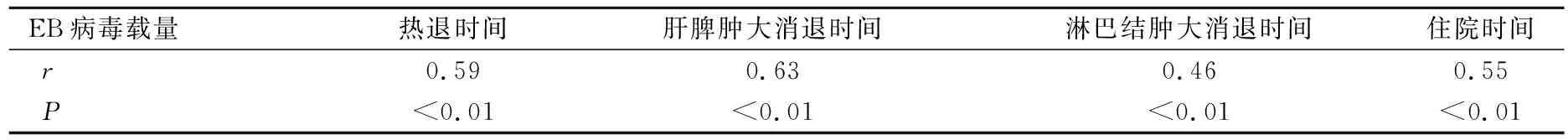

2.3 EB病毒載量與臨床轉歸的Pearson相關性分析

經Pearson相關性分析結果發現,IM患兒EB病毒載量與熱退時間、肝脾腫大消退時間、淋巴結腫大消退時間及住院時間均存在正相關關系(均P<0.01),見表3。

表3 EB病毒載量與臨床轉歸的Pearson相關性分析

3討論

3.1 EB病毒與IM發病的關系

IM的發病多因EB病毒所致,且好發于兒童群體,但EB病毒致IM患兒的病情嚴重程度存在較大的個體差異,目前有關其具體原因尚未充分明確,其中宿主免疫功能與EB病毒載量是影響患兒病情嚴重程度的主要因素[3]。 其中,免疫功能的測定需具備較高的實驗室條件,且檢查費用相對較高,而EB病毒DNA是IM的病原體診斷項目,其診斷效能較血清學檢測更高。并且,通過測定外周血EB病毒載量可用于反映宿主免疫清除能力與病毒復制之間的平衡。同時,有研究指出,隨著EB病毒載量的增多,IM患兒外周血心肌酶與轉氨酶含量亦會隨之上升,該結果提示心肌酶與轉氨酶可用于評估IM患兒的病情狀況[4]。但目前,有關EB病毒DNA對IM患兒病情的評估價值尚存爭議。有研究指出,EB病毒載量與IM病情嚴重程度存在正相關關系,即EB病毒載量越高,IM病情越重[5]。而有研究認為,入院時EB病毒載量與疲勞評分密切相關,而與其它癥狀評分無顯著關系,但所選患者病情較重,所以研究結果可能存在偏倚[6]。另有研究報道,EBV病毒載量與炎癥水平存在正相關關系[7]。目前,臨床研究認為EB病毒感染致IM的發病機制可能是:EB病毒先進入口腔,并增殖于咽部淋巴組織,且可侵入血液中,誘發病毒血癥,之后逐漸侵及機體各臟器組織及淋巴系統;口咽上皮細胞受EB病毒感染后,病毒逐漸大量復制,其DNA進行轉錄表達,進一步形成成熟病毒顆粒;之后,細胞裂解,釋放成熟的病毒顆粒,使得IM等急性感染性疾病發生,而通過細胞免疫使得機體免疫系統可實現對EB病毒的控制。

3.2 EB病毒載量與IM患兒實驗室檢查指標的關系

本研究結果顯示,高載量組患兒外周血ESR、LN及WBC的水平較低載量組患兒均顯著升高,且ESR的水平較中載量組患兒顯著升高,與上述研究報道相符。有研究指出,IM患兒肝功能改變以酶學改變為多見,特別是LDH這項指標,呈現明顯上升的特點[8]。本研究發現,中載量組、高載量組患兒外周血LDH含量較低載量組患兒均明顯升高。結果提示,LDH可作為反映IM組織受損程度的重要指標,可用于評估患兒病情狀況。并且,EB病毒載量越高,IM患兒機體損傷程度越重。

3.3 EB病毒載量與IM患兒臨床表現及轉歸的關系

本研究發現,隨著病毒載量的增加,熱退時間、肝脾腫大消退時間、淋巴結腫大消退時間及住院時間均明顯延長。此外,本研究經Pearson相關性分析結果發現,IM患兒EB病毒載量與熱退時間、肝脾腫大消退時間、淋巴結腫大消退時間及住院時間均存在正相關關系(r值分別為0.59、0.63、0.46、0.55,均P<0.01)。

綜上所述,EB病毒感染致IM患兒外周血EB病毒載量與患兒臨床轉歸存在一定關系,故此通過監測EB病毒載量可用于評估患兒轉歸狀況。但本研究存在一定不足,如入選病例數相對較少,因此今后仍需增加樣本量以進一步分析和總結。