低分子肝素鈉聯合黃體酮對先兆流產的療效分析

沈曉婷,馮 導

(杭州市余杭區第一人民醫院婦科,浙江 杭州 311100)

先兆流產是妊娠早期常見的一種并發癥,臨床主要表現為陰道流血,查體可見宮口未開,如不進行及時有效的治療可進展為流產,嚴重威脅孕婦以及胎兒的生命健康[1]。黃體酮是目前臨床中治療先兆流產的首選藥物,但是越來越多的研究表明常規劑量黃體酮治療容易引起孕婦發生皮膚瘙癢、頭痛以及惡心等不良反應[2]。因此,有研究指出聯用低分子肝素鈉可能會在一定程度上改善患者的不良反應、提高療效以及患者的生活質量[3]。但關于低分子肝素鈉與黃體酮聯合使用的研究仍較少,故本研究對241例先兆流產患者的臨床資料進行回顧性對比分析,從而探索低分子肝素鈉聯合黃體酮治療對先兆流產的臨床療效,進一步為先兆流產的臨床診治提供科學依據。

1資料與方法

1.1研究對象

回顧性選取2017年1月至2018年6月在杭州市余杭區第一人民醫院婦產科就診的241例先兆流產患者作為研究對象。納入標準:①確診為先兆流產者,診斷標準參照《婦產科學(第9版)》[4]:孕婦在妊娠28周之前出現少量暗紅色流血或帶血白帶,無妊娠物排出,并伴有輕微的下腹疼痛。經婦科檢查顯示宮頸口未開,胎膜未破,子宮大小和停經周數相符合;②年齡介于18 ~ 35歲之間者;③患者或患者家屬知情并簽署知情同意書。排除標準:①合并生殖系統疾病者;②出現其他不明原因陰道出血者;③患有妊娠期高血壓、或妊娠合并糖尿病等其他并發癥或合并癥者。根據先兆流產的治療措施不同,將采用低分子肝素鈉聯合黃體酮進行治療的125例患者作為觀察組,平均年齡(26.59±4.19)歲,孕次(1.69±0.19)次,孕周(6.97±1.09)周;將采用常規劑量黃體酮治療的116例患者作為對照組采用常規劑量黃體酮治療的116例患者作為對照組。經比較,兩組患者的年齡、孕次以及孕周等一般資料均無統計學差異(均P>0.05),故具有可比性。本研究方案已經我院醫學倫理委員會審核并通過。

1.2方法

護理人員對兩組孕婦早上空腹孕酮值進行檢測3次,采取3次檢測結果的平均值給予患者不同劑量的黃體酮注射液(國藥準字H41025127)進行肌肉注射治療。當患者孕酮平均值<10ng/mL時,給予觀察組患者10mg/d黃體酮,給予對照組患者20mg/d黃體酮;當患者孕酮平均值處于10~20ng/mL時,給予觀察組5mg/d黃體酮,給予對照組10mg/d黃體酮。給予觀察組黃體酮的基礎上聯合低分子肝素鈉注射液(國藥準字H20080449,Vetter Pharma-Fertigung GmbH),0.25mL,皮下注射,每日1次,患者陰道出血癥狀停止后持續用藥1周。除以上治療之外,兩組孕婦均未給予先兆流產的藥物治療。在治療過程中對患者進行定期復查陰道出血情況以及各指標,如出現患者用藥后發生出血傾向,例如牙齦出血、顱內出血等時及時停藥。若孕婦孕酮值正常、影像學檢查以及婦科檢查證實為正常妊娠時即可停藥,并結束治療。

1.3觀察指標

1.3.1兩組患者先兆流產的治療效果

治療效果評價包括:①顯效:患者腹痛癥狀完全消失,患者影像學檢查以及婦科檢查證實為正常妊娠;②有效:患者腹痛癥狀相對改善,患者陰道流血減少,且患者影像學檢查以及婦科檢查證實為正常妊娠;③無效:胚胎無發育,患者陰道流血不止并出現完全或不完全流產。總有效率=(顯效數+有效數)/總例數×100%。

1.3.2兩組患者相關癥狀持續時間

收集并比較兩組患者腰酸持續時間、陰道流血持續時間、腹痛持續時間以及總治療時間。

1.3.3兩組患者生化指標的變化

收集兩組患者治療前及治療后超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平變化。

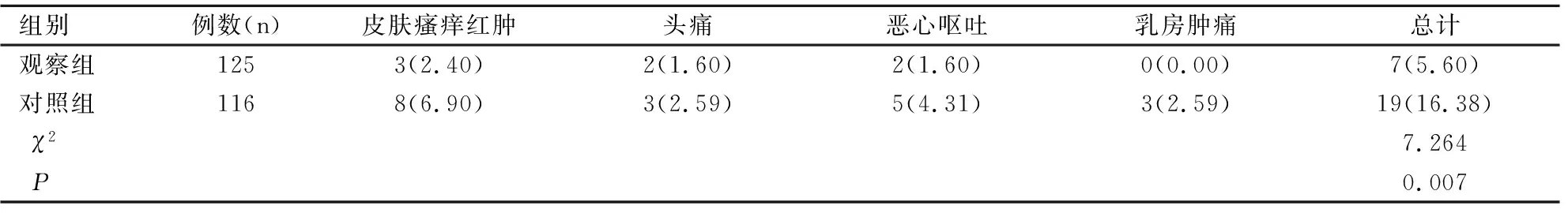

1.3.4不良反應情況

收集兩組患者皮膚瘙癢紅腫、頭痛、惡心嘔吐以及乳房腫痛等藥物引起的不良反應發生情況。

1.4統計學方法

2結果

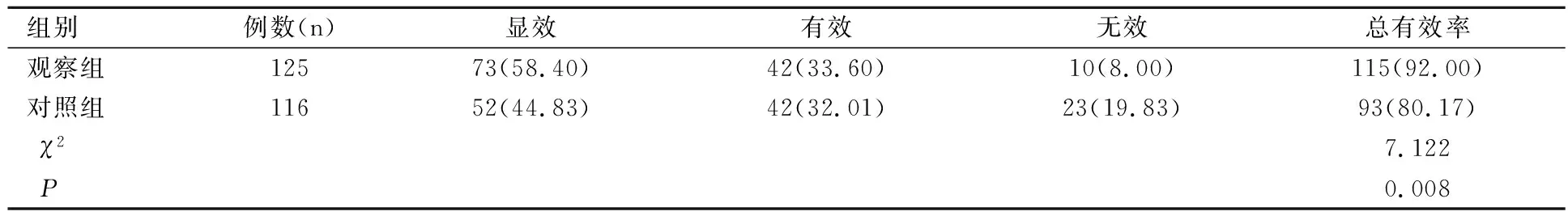

2.1兩組患者先兆流產的治療效果比較

觀察組的顯效率及有效率均高于對照組(58.40% vs. 44.83%, 33.60% vs. 32.01%)。經比較,觀察組的總有效率顯著高于對照組(92.00% vs.80.17%,χ2=7.122),差異具有統計學意義(P=0.008),見表1。

表1 兩組患者先兆流產的治療效果比較[n(%)]

2.2兩組患者腰酸、陰道出血、腹痛持續時間及總治療時間比較

經分析,觀察組患者腰酸、陰道出血、腹痛時間及總治療時間均顯著低于對照組患者(t值分別為19.369、4.474、 5.145、14.502,均P<0.001),見表2。

表2 兩組患者腰酸、陰道出血、腹痛持續時間以及總治療時間比較

2.3兩組患者治療前后超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平變化比較

觀察組及對照組治療后超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平均顯著低于治療前各指標水平(觀察組:t值分別為-28.667、-13.732、-34.036、-9.262;對照組:t值分別為-15.416、-6.157、-20.160、-7.091),差異均具有統計學意義(P<0.001),見表3。以兩組治療前超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平為基準,對比可見觀察組治療后各指標的下降程度顯著高于對照組(t值分別為12.621、10.828、4.653、2.099,均P<0.05),見表4。

表3 兩組患者治療前后超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平

表4 兩組治療前后超敏C-反應蛋白、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平差值的比較

2.4兩組患者不良反應發生情況比較

經比較,觀察組因藥物治療引起的皮膚瘙癢紅腫、頭痛、惡心嘔吐及乳房腫痛等不良反應的總發生率顯著低于對照組(5.60% vs. 16.38%,χ2=7.264,P=0.007),見表5。

表5 兩組患者不良反應發生情況比較[n(%)]

3討論

3.1低分子肝素鈉聯合黃體酮可提高先兆流產的治療效果

先兆流產是孕婦早期出現流產的現象,經過保胎治療后能夠繼續妊娠的婦科常見疾病之一。孕早期黃體功能不全是先兆流產的重要誘因之一,患者黃體功能不全會導致患者黃體細胞激素合成以及分泌孕激素的水平降低,進而導致患者陰道出血以及腰酸等不良反應,臨床上采用孕激素對患者進行彌補黃體功能不全而導致的患者先兆流產癥狀,使胎著床后能夠繼續發育[5]。患者染色體異常以及母體全身性疾病、內分泌異常、免疫功能異常等因素也是先兆流產的關鍵致病因素,其中抗磷脂抗體是促進患者凝血并激活血小板進而導致患者血小板發生聚集形成血栓的主要因素之一,故有研究認為對先兆流產患者采用抗凝治療能夠有效改善患者不良反應[6-7]。黃體酮是目前治療先兆流產的常用藥物,在臨床上應用廣泛,而低分子肝素鈉作為常用的抗凝劑,通過抑制患者纖維蛋白原轉換過程進而抑制患者胎盤基底膜血栓的形成[8]。

本研究發現,觀察組患者臨床治療療效明顯優于對照組,且觀察組患者腰酸、陰道出血、腹痛時間以及總治療時間也明顯少于對照組患者,說明黃體酮聯合低分子肝素鈉對患者進行治療,能夠明顯提高患者的治療效果以及并縮短癥狀持續周期,這一結論與其他類似研究結果一致[3]。有研究發指出,先兆流產臨床癥狀中出血癥狀與患者胎盤絨毛膜受到損傷有關,而胎盤血液高凝狀態以及炎癥反應又是造成絨毛膜損傷出血的主要誘因[9]。低分子肝素鈉作為常用抗凝藥物,可緩解患者血液高凝狀態,進而減少患者陰道出血癥狀,而黃體酮則可通過降低患者炎癥因子水平進而抑制患者絨毛膜血管破損引起的出血癥狀[10]。本研究發現,觀察組治療后妊娠期婦女hs-CRP、纖維蛋白原、D-二聚體、血小板水平的差值顯著高于對照組,也說明了低分子肝素鈉聯合黃體酮具有改善患者局部血液高凝狀態以及增加患者胎盤血流供應的作用。故聯合使用兩種藥物可以更有效抑制患者絨毛膜血管破損,提高先兆流產的療效。

3.2低分子肝素鈉聯合黃體酮用藥安全性較高

本研究發現,觀察組因藥物治療引起的皮膚瘙癢紅腫、頭痛、惡心嘔吐以及乳房腫痛等不良反應發生率明顯低于對照組,這提示相比常規劑量黃體酮單方治療,聯合使用低分子肝素鈉治療先兆流產的安全性會更好。

綜上所述,相比單純使用黃體酮治療,聯用低分子肝素鈉可提高先兆流產的治療效果,能夠減少患者腰酸、陰道流血、腹痛以及總治療時間,且安全性較好。但本次研究納入的樣本量較少,且藥物的作用機制尚未明確,為進一步明確低分子肝素鈉聯合黃體酮的治療效果,仍需進行更大規模的前瞻性干預性研究和基于分子機制的研究加以驗證。