規(guī)模化豬場(chǎng)豬偽狂犬病凈化措施的研究

馮現(xiàn)明

(林州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心,河南林州 456550)

我國(guó)是世界上養(yǎng)豬及豬肉產(chǎn)品消費(fèi)較高的國(guó)家之一,生豬的存欄數(shù)量以及育肥豬出欄的數(shù)量、豬肉的產(chǎn)量、豬肉的消費(fèi)量均位居世界第一。近些年來(lái),規(guī)模化養(yǎng)豬場(chǎng)通過優(yōu)良品種的選擇以及設(shè)備的技術(shù)革新,養(yǎng)豬水平已經(jīng)在很大方面得到了提升。但是在規(guī)模和養(yǎng)殖量提高的同時(shí),疫病流行風(fēng)險(xiǎn)也大幅度升高,尤其是近年來(lái)的豬偽狂犬病流行,給生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失,為了確保生豬生產(chǎn)安全,我們?cè)趯?shí)踐中摸索總結(jié)出來(lái)一條豬偽狂犬病凈化的措施,希望對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)的疫病凈化提供有益參考。

1 建立凈化標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合國(guó)家疫控中心《規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)動(dòng)物疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行)(2017版)》規(guī)定,要想使豬偽狂犬病達(dá)到凈化,首先就要建立明確的豬偽狂犬病凈化標(biāo)準(zhǔn),建立了凈化標(biāo)準(zhǔn)也就確定了凈化目標(biāo),之后的所有工作就要圍繞這一標(biāo)準(zhǔn)開展,尤其是編制凈化工作方案、制定檢測(cè)計(jì)劃,都要圍繞凈化目標(biāo)開展。

1.1 免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)建立

根據(jù)免疫學(xué)原理,結(jié)合臨床實(shí)際,我們認(rèn)為符合下列條件可認(rèn)定為免疫無(wú)疫。

(1)經(jīng)產(chǎn)母豬和后備種豬全檢,豬偽狂犬病病毒gB抗體合格率要符合免疫標(biāo)準(zhǔn),陽(yáng)性率不得小于90%;

(2)生產(chǎn)母豬和后備種豬、種公豬全檢,豬偽狂犬病病毒gE抗體檢測(cè)不得發(fā)現(xiàn)陽(yáng)性個(gè)體;

(3)連續(xù)兩年以上無(wú)臨床病例;

1.2 凈化標(biāo)準(zhǔn)建立(非免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn))

在免疫無(wú)疫基礎(chǔ)上,逐步退出免疫,停用疫苗后符合下列條件視為達(dá)到凈化標(biāo)準(zhǔn):

(1)所有種公豬、種母豬和后備種豬全檢,豬偽狂犬病病毒抗體檢測(cè)不得出現(xiàn)陽(yáng)性個(gè)體;

(2)停止免疫兩年以上,無(wú)臨床病例;

2 確定凈化技術(shù)路線

2.1 凈化技術(shù)路線規(guī)劃

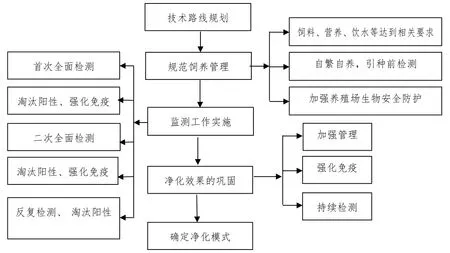

根據(jù)各養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)際,結(jié)合免疫學(xué)原理和多年凈化工作實(shí)際,經(jīng)實(shí)踐中不斷調(diào)整和完善,我們已形成了比較固定的凈化技術(shù)路線,具體技術(shù)路線如下(圖1):

2.2 首次全面檢測(cè)

2.2.1 合理分群 首次檢測(cè)前要對(duì)豬群進(jìn)行合理分群,并嚴(yán)格隔離各類豬群,避免全體之間相互感染。根據(jù)我們?cè)趦艋ぷ髦械慕?jīng)驗(yàn),我們一般將豬群分為生產(chǎn)母豬群、后備種豬群、種公豬群、保育豬群、育肥豬群等5個(gè)區(qū)域。

2.2.2 確定檢測(cè)重點(diǎn) 種豬是全場(chǎng)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。建立了健康的種豬群才能保證整個(gè)豬場(chǎng)的正常生產(chǎn),因此種豬群是凈化工作檢測(cè)的重點(diǎn)。種豬群包括生產(chǎn)母豬群、種公豬群、后備種豬群三個(gè)群體。

2.2.3 生產(chǎn)母豬群的首次檢測(cè) 野毒感染較嚴(yán)重的豬場(chǎng)在首次對(duì)生產(chǎn)母豬全面檢測(cè)時(shí)會(huì)檢測(cè)到較多的陽(yáng)性豬,如豬群陽(yáng)性率超過10%,全場(chǎng)凈化難度將會(huì)非常大,建議整體淘汰,重新引種,并在引種前進(jìn)行檢測(cè),確保引進(jìn)全陰性種群。野毒感染比例較低的豬場(chǎng)(感染率低于10%)具備基本的凈化基礎(chǔ),可在對(duì)生產(chǎn)母豬群全面檢測(cè)后立即淘汰全部陽(yáng)性個(gè)體,對(duì)生產(chǎn)母豬群采取高密度免疫措施,保證陰性豬群不再發(fā)生新的感染,全群感染面不再擴(kuò)大。

2.2.4 種公豬群的首次檢測(cè) 俗語(yǔ)云,“母豬好好一窩,公豬好好一坡”,可見公豬質(zhì)量對(duì)養(yǎng)豬生產(chǎn)影響極為關(guān)鍵。因此,對(duì)種公豬的檢測(cè)不僅要全面檢測(cè),而且要加大檢測(cè)頻次,確保種豬健康無(wú)疫,確保不通過靜夜傳播豬偽狂犬病及其他動(dòng)物疫病。在凈化工作開展之初,種公豬每季度普檢一次,連續(xù)兩次普檢無(wú)陽(yáng)性個(gè)體后每半年普檢一次,直至全場(chǎng)種公豬、種母豬、后備種豬群全部為陰性后每年篩查一次,之后實(shí)行按比例抽檢。

2.2.5 后備種豬群的首次檢測(cè) 對(duì)現(xiàn)有后備種豬群實(shí)行全面檢測(cè),嚴(yán)格淘汰陽(yáng)性個(gè)體,淘汰陽(yáng)性個(gè)體后對(duì)全群后備種豬進(jìn)行豬偽狂犬病強(qiáng)化免疫。對(duì)新引進(jìn)的后備種豬群,入場(chǎng)前要全面篩查一次,全群陰性方可入場(chǎng),入場(chǎng)后在隔離舍隔離飼養(yǎng)30d以上,期間強(qiáng)化免疫豬偽狂犬病疫苗,隔離期后再次全面檢測(cè)仍為陰性,方可混群飼養(yǎng)。

2.2.6 保育豬群檢測(cè)與管理 保育豬群要嚴(yán)格分區(qū)飼養(yǎng),不得和種豬群有人員和物流交叉,不得逆向轉(zhuǎn)群(一旦轉(zhuǎn)入保育舍,只能在保育舍飼養(yǎng)或向育肥舍轉(zhuǎn)群),避免對(duì)種豬群造成感染。對(duì)擬選擇后備種豬的保育豬分圈舍進(jìn)行檢測(cè),后備種豬只從偽狂犬gE 抗體全陰性的豬群中選擇。

2.2.7 育肥豬群檢測(cè)與管理 原則上外觀健康的育肥豬群不再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),但要絕對(duì)做到分區(qū)飼養(yǎng),不得和種豬群有人員和物流交叉,也不得逆向轉(zhuǎn)群。一是盡可能降低檢測(cè)成本,減少工作人員勞動(dòng)量;二是育肥豬很快要出欄,無(wú)論是否感染都要統(tǒng)一銷售出場(chǎng),也盡可能減少對(duì)生長(zhǎng)的影響,盡可能早日出欄。

2.2.8 陽(yáng)性豬的處置 無(wú)論是哪個(gè)群體檢測(cè)到的陽(yáng)性豬,均需立即淘汰,嚴(yán)格處置,避免感染面繼續(xù)擴(kuò)大。淘汰后的陽(yáng)性豬所在豬舍要全面清洗、消毒。

圖1

2.3 二次全面檢測(cè)

首次全面檢測(cè)后,已對(duì)檢測(cè)到的陽(yáng)性豬進(jìn)行了淘汰處理,作為假定健康群繼續(xù)飼養(yǎng),但仍有可能存在檢測(cè)窗口期未能檢測(cè)到的陽(yáng)性豬或在飼養(yǎng)過程中發(fā)生新的感染,因此,需要在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行二次檢測(cè),以盡快發(fā)現(xiàn)潛伏的陽(yáng)性個(gè)體,徹底清除傳染源,為凈化工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二次全面檢測(cè)要合理確定檢測(cè)時(shí)間和檢測(cè)方法,既要做到全覆蓋、又要與生產(chǎn)節(jié)奏匹配好,做到不影響生產(chǎn)。

2.3.1 生產(chǎn)母豬群的二次檢測(cè) 生產(chǎn)母豬群首次檢測(cè)后,根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏安排,每批斷奶后集中檢測(cè),基本在6個(gè)月內(nèi)所有母豬均能生產(chǎn)一次,因此,生產(chǎn)母豬在首次集中檢測(cè)后,6個(gè)月內(nèi)均進(jìn)行了二次檢測(cè)。

2.3.2 種公豬群的二次檢測(cè) 種公豬是養(yǎng)豬場(chǎng)內(nèi)的“關(guān)鍵少數(shù)”,該群體個(gè)體數(shù)量雖然少,但影響巨大。因此,對(duì)該群體應(yīng)加大監(jiān)測(cè)力度,提高檢測(cè)頻次。在生產(chǎn)實(shí)踐中,我們對(duì)種公豬群間隔3個(gè)月即進(jìn)行第二次檢測(cè)。

2.3.3 后備種豬群的二次檢測(cè) 后備種豬群在保育舍(或入場(chǎng)前)已經(jīng)過基礎(chǔ)篩查,隔離期結(jié)束后又進(jìn)行了全面檢測(cè),故二次檢測(cè)安排在正式轉(zhuǎn)入生產(chǎn)母豬群或種公豬群前進(jìn)行。

2.3.4 保育豬群和育肥豬群監(jiān)測(cè)管理 隨著時(shí)間推移,保育豬、育肥豬逐漸長(zhǎng)大、出售,因此,保育豬群和育肥豬群以臨床檢查為主,沒有臨床癥狀不再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),6個(gè)月后,新轉(zhuǎn)入的保育、育肥豬都是陰性種豬生產(chǎn)的后代,只要搞好生物安全,管理措施得當(dāng),一般不會(huì)再發(fā)生新的感染。

2.4 持續(xù)檢測(cè)

經(jīng)過兩次全面檢測(cè)后,豬群已處于全陰性狀態(tài),但仍然不能放松監(jiān)測(cè)和管理措施,要制定合理的監(jiān)測(cè)計(jì)劃,對(duì)所有豬群開展分批次抽檢,以鞏固前兩次檢測(cè)成果。

3 凈化成果的鞏固

3.1 反復(fù)抽檢

經(jīng)過兩次全面檢測(cè),所有群體已經(jīng)成為假定健康群。為了防止有漏網(wǎng)之魚給全場(chǎng)豬群造成危害,還要根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃對(duì)所有豬群開展有計(jì)劃的抽樣檢測(cè),已盡早發(fā)現(xiàn)潛伏的陽(yáng)性個(gè)體,將危害降到最低程度。總體原則是在種母豬一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)抽樣比例不少于30%,一年內(nèi)該群體檢測(cè)樣本比例不低于群體總數(shù)的50%。如在抽檢中發(fā)現(xiàn)某個(gè)群體有陽(yáng)性個(gè)體,則對(duì)該群體按照原來(lái)的普檢措施進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),直至連續(xù)兩次全面檢測(cè)全陰性后再恢復(fù)抽檢措施。連續(xù)兩次抽檢為全陰性的群體,每年按照30%的比例對(duì)生產(chǎn)母豬進(jìn)行抽檢,對(duì)種公豬每季度抽檢30%,確保每年普檢一次。

3.2 生物安全措施落實(shí)

3.2.1 強(qiáng)化免疫 提高群體免疫力,保護(hù)已經(jīng)得到初步凈化的群體成員的個(gè)體和群體免疫力,保護(hù)易感動(dòng)物不受感染。

3.2.2 加強(qiáng)消毒 消滅環(huán)境中可能存在的病原體,阻斷和消除傳染來(lái)源。

3.2.3 人流物流嚴(yán)格控制 所有進(jìn)入場(chǎng)區(qū)的人員、物流要嚴(yán)格管控,尤其是進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的物品要消毒、人員要洗澡并更衣。避免物流和人員成為傳播媒介,阻斷場(chǎng)區(qū)內(nèi)外傳播的途徑。

3.2.4 各項(xiàng)制度落實(shí)到位 生物安全方面的各項(xiàng)制度要切實(shí)落到實(shí)處,不走過場(chǎng)。如門衛(wèi)管理制度、消毒管理制度、健康巡查制度等,技術(shù)層要定期總結(jié)分析各項(xiàng)制度,及時(shí)堵塞制度漏洞。

3.3 生物安全體系建設(shè)

3.3.1 領(lǐng)導(dǎo)(指揮)機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)整體凈化工作的協(xié)調(diào),既要協(xié)調(diào)場(chǎng)內(nèi)各部門、人員之間的關(guān)系,又要協(xié)調(diào)場(chǎng)區(qū)內(nèi)外人員、客戶和官方機(jī)構(gòu)方面的關(guān)系,確保廠區(qū)內(nèi)各部門之間互相配合,高效工作,確保場(chǎng)區(qū)內(nèi)外工作協(xié)調(diào),確保生物安全體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.3.2 質(zhì)量體系 質(zhì)量體系就是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),各場(chǎng)要根據(jù)本場(chǎng)實(shí)際,制定各階段生豬生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),讓所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)有章可循。

3.3.3 制度體系 制度體系就是為了保證質(zhì)量體系目標(biāo)而制定的保障措施,各部門、各工位、各環(huán)節(jié)必須遵循制度辦事,才能保證最終生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.4 操作規(guī)程 操作規(guī)程就是為了保證生產(chǎn)出合格生豬產(chǎn)品而必須采取的操作標(biāo)準(zhǔn)和必須遵守的操作程序。

3.4 免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建成功

經(jīng)過至少一年以上的連續(xù)多次檢測(cè),淘汰陽(yáng)性個(gè)體之后,經(jīng)強(qiáng)化免疫,gB抗體合格率達(dá)90%以上,連續(xù)兩次抽檢未發(fā)現(xiàn)gE陽(yáng)性個(gè)體,視為達(dá)到免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn),即疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。

4 非免疫生產(chǎn)

4.1 對(duì)凈化病種停止使用疫苗

達(dá)到免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)的豬群,在采取可靠生物安全措施的前提下停止對(duì)凈化病種的免疫措施,為疫病凈化場(chǎng)創(chuàng)建創(chuàng)造條件。

4.2 其他疫病的防控措施

在停用凈化病種疫苗的同時(shí),對(duì)其他暫不具備凈化條件的病種仍然采取原來(lái)的免疫防止措施,并切實(shí)搞好消毒和生物安全措施的落實(shí),以免因其他病種的爆發(fā)給豬場(chǎng)造成損失,使前期的疫病凈化工作努力落空。

4.3 規(guī)范飼養(yǎng)管理

再好的品種都要通過良好的飼養(yǎng)管理才能發(fā)揮出最好的效能,也就是常說(shuō)的“良種良方配套”,任何規(guī)模的養(yǎng)豬場(chǎng),只有嚴(yán)格規(guī)范的飼養(yǎng)管理配套才能發(fā)揮全場(chǎng)各部門的潛能,產(chǎn)生最好的經(jīng)濟(jì)效益。

4.4 示范場(chǎng)創(chuàng)建與持續(xù)鞏固

停止免疫后,配合持續(xù)不斷的抽檢,全部群體在連續(xù)兩年時(shí)間內(nèi)gB抗體和gE抗體全部陰性,視為達(dá)到凈化標(biāo)準(zhǔn),可以按照規(guī)定申報(bào)國(guó)家疫病凈化示范場(chǎng)認(rèn)證。