發展百年的汽車發動機技術

■ 伊然

眼看著新能源大行其道,排放法規越發嚴苛,到處都充斥著燃油發動機即將退出歷史舞臺的聲音。殊不知,發展已上百年的發動機,早已經歷過無數個技術的研發與突破。在這百年的歷程中,汽車發動機擁有太多的黑科技,時至今日依然嘆為觀止。

發動機的歷史

19世紀中葉,伴隨著第二次工業革命的發展,1876年內燃機正式登上歷史的舞臺。和現在相比,那時的發動機還很稚嫩,比如1886年奔馳1號發動機的功率只有0.89匹馬力,最高速度也只能達到16km/h。在那個時代,汽車相比馬車就好比現在續航能力不高的電動車,不被人看好也不是很流行。

經過一百多年的發展,燃料從最初的煤氣變成現在的汽油、柴油乃至天然氣,轉速也從100rpm到如今的六七千乃至上萬,功率也從當初的4.4Ps逐漸上升到現在的幾百上千馬力。隨著各式各樣的發動機電控技術紛紛出現,例如配氣、正時、點火、冷卻、啟動系統等,現代的發動機的功率相比130年前整整提高了100倍。同時由于環保法規的升級,排放污染物也得到了大幅度減少,現在汽車的污染物水平不到20年前的10%。

燃油發動機技術

發動機技術大多圍繞著如何有效組織發動機更好地工作而開展,發動機的核心是燃燒系統,其余的結構都是圍繞讓發動機更高效率燃燒而設計。其中涉及空氣的進氣量、氣流的組織、點火時刻的控制及排氣的控制。因此,發動機性能開發分別涉及熱物理、流體力學、傳熱學、燃燒學等。

拿最基礎的四沖程發動機來說,發動機完成一個做功循環需要經歷四個階段。首先是吸氣沖程,活塞向下運動,此時氣缸頂部左側的進氣閥門打開,混合氣體被抽入燃燒室。然后進氣門關閉,活塞開始向上運動,將混合氣體壓縮。然后在壓縮將近終點的時候火花塞點火,引燃混合氣體。高溫高壓的氣體推動活塞向下運動。在最后的排氣沖程中,頂部右側的排氣閥門打開,活塞向上運動并將廢氣排出。至此,一個完整的工作流程結束,接著進入下一輪吸氣、壓縮、做功、排氣的循環。

四個沖程最關鍵的控制機構就是氣門。有了氣門的開閉,才能控制氣體按照順序進出氣缸,并完成做功過程。當汽車發動機低速運轉時,氣流慣性小,若此時配氣定時保持不變,則部分進氣將被活塞推出氣缸,使進氣量減少,氣缸內殘余廢氣將會增多。當發動機高速運轉時,氣流慣性大,若此時增大進氣遲后角和氣門重疊角,則能增加進氣量、減少殘余廢氣量,使發動機的換氣過程臻于完善。

因此,氣門開閉的時間點對于各個轉速區間來說是不同的,可變氣門正時系統應運而生。可變氣門技術是通過改變氣門的正時或者升程更好地組織缸內的氣流,在這方面很多主機廠都有解決方案,例如本田的i-VTEC可變氣門升程技術、寶馬的Valvetronic無極可調氣門升程技術。

本田VTEC技術的原理就是通過在發動機里預先安裝兩種不同的凸輪軸,一種針對低轉速,另一種針對高轉速。然后在行駛過程中根據發動機轉速在這兩種凸輪軸之間切換。不過很可惜,雖然這種技術可以帶來非凡的駕駛體驗,但也正是因為這種二段式結構,導致這種技術的調節精度很差,且平順性不佳。優點自然就是成本低,可靠性高了。

而寶馬Valvetronic技術的工作原理則是通過一個電控馬達,操控一套連桿機構,控制凸輪軸到氣門之間的放大系數,從而實現對于氣門升程的控制。由于調節是連續可變的,因此可以針對每個轉速進行特定的優化,讓整個轉速攀升過程變得更順暢,而且在整個轉速區域內都能輸出最大的扭矩。

發動機各環節相關重要技術

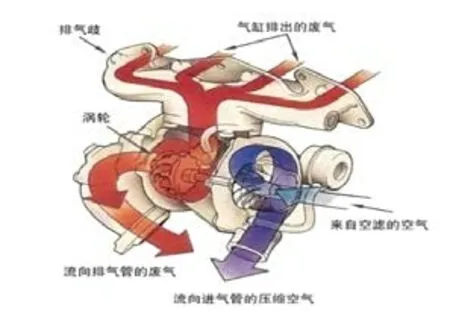

渦輪增壓技術:1961年,小轎車開始試探性地安裝渦輪增壓器,但因為瞬間產生的巨大壓力和熱量,使安裝后效果并不理想。而來自于北歐瑞典的薩博(Saab)公司則是第一家把渦輪增壓器應用到汽車產品上的汽車制造商,1977年問世的薩博99汽車,使汽車發動機在應用渦輪增壓技術上,真正開始走向成熟,它的到來同時宣告了汽車產業一個新時代的誕生。渦輪增壓技術改寫了"排量大小決定功率"的傳統概念。

汽油機可控預混壓燃技術:馬自達獨創科技,2019年的二代創馳藍天發動機就要搭載了,該技術結合了汽油機和柴油機的工作方式,利用火花塞控制氣缸內的壓力,從而實現類似柴油機一樣的燃燒方式,在某些工況下熱效率高達50%,要知道以高效著稱的豐田也只能做到41%,而普通發動機的熱效率只有38%左右。50%的熱效率可以說是諾貝爾獎級別的進步了。這也是汽油機壓燃技術經過多年的發展首次應用到產業中。

混合噴射技術:在直噴發動機特別是直噴增壓發動機越來越多的今天,低速、低負荷情況下由于新鮮空氣滾流強度較差會導致汽油和空氣的混合較差,非常容易出現積碳,這里就要點名本田的地球夢了,雖然性能出色但是積碳問題卻是老大難。為了解決這個問題豐田在發動機上采用了雙噴射系統,即部分工況下使用進氣道噴射,部分工況下使用缸內直噴,這樣就很大程度上避免了積碳的問題。

FSI缸內分層噴射技術:主要是利用一個高壓泵,使燃油通過一個分流軌道到達電磁控制的高壓噴油器。特點是在進氣道中產生可變渦流,使進氣流以最佳的渦流形態進入燃燒室內,以分層填充的方式推動,通過缸內空氣的運動在火花塞周圍形成易于點火的濃混合氣,外層逐漸稀薄,濃混合氣點燃后,燃燒迅速波及外層,這樣不但使氣缸內燃燒更充分,同時可以提高發動機的動力響應并節省燃油。

可變壓縮比技術:日產為此研發了近20年,該技術可以在8:1到14:1之間任意轉換壓縮比,根據不同工況調整最佳壓縮比例,從而保證動力性能和燃油經濟性皆可達到最優狀態。對比相同功率的V6發動機提升27%燃油經濟性,油耗遠低于傳統的2.0T及1.5L發動機,排量相同時動力遠超2.0L傳統發動機水平,媲美3.0L甚至3.5L發動機性能。通過與其他多個可變技術的配合,在追求高壓縮比、高燃效的同時,能夠不犧牲加速時的動力性能,兼顧高效、經濟與動力性能。

人類在汽車發動機140多年的發展歷程中一直在不斷探索和超越,這些里程碑式的技術突破,推動了發動機性能的飛躍,也推動了汽車工業的發展,讓汽車從少數人的玩具變成了一種重要的交通載體。在當前新能源大趨勢下,未來是采用更高效的能源來促進內燃機發動機的發展,還是采用純電動電機的結構,誰也說不準,但值得期待。