基于云技術的云南地震現場 應急指揮技術系統優化

張方浩 李永強 曹彥波 李兆隆 鄧樹榮 和仕芳 杜浩國

摘要:對云南地震現場應急指揮技術系統的發展現狀進行了分析和概述,總結了該系統在通信網絡保障、視頻會議互聯互通、應急信息服務等方面存在的突出問題。針對這些問題,利用云計算、大數據、自主衛星通信等技術,對地震現場應急指揮技術系統進行優化升級,并將其應用于地震應急中。結果表明:利用云技術和云計算資源,按照3種應用模式優化設計的地震現場應急指揮技術系統,適合云南地震應急實際需求。

關鍵詞:應急指揮;地震現場;信息服務;視頻會議;云計算

中圖分類號:P315.952 ??文獻標識碼:A ??文章編號:1000-0666(2019)02-0257-08

0 引言

云南省是我國地震災害損失最為嚴重的地區之一,地震災害具有發生頻率高、分布地域廣、造成損失重等特點(周光全等,2003)。據統計,全省129個縣(區)約90%的地區遭受過Ⅵ度以上地震破壞(張方浩等,2018)。地震災害會造成大量人員傷亡、房屋倒塌損壞、基礎設施破壞,嚴重影響社會生產生活秩序,特別嚴重的地震災害會造成社會組織系統殘缺以及功能喪失,在一定程度上影響著社會經濟的發展。

建立地震應急指揮技術系統,可以大大提高政府對破壞性地震的應急反應能力,高效調度和運用一切可能的救災力量,是應對破壞性地震發生、綜合防御地震災害的有效手段之一(姜立新等,2004)。在國家“十五”重大項目“中國數字地震觀測網絡”的推動下,我國建成了國家-區域-現場-州(市)四級地震應急指揮技術系統(姜立新等,2003),該系統是中國地震應急指揮系統不可或缺的組成部分,是覆蓋全國的地震快速響應與應急指揮體系在地震現場的延伸。在“中國數字地震觀測網絡”“國家地震社會服務工程”等一系列國家、省部級項目推動下,目前全國31個省級(直轄市、自治區)地震部門中,有17家單位建設了車載集成的地震現場應急指揮技術系統,4家建設了箱體集成的地震現場應急指揮技術系統,其余單位配備了衛星通信設備、視頻會議終端、移動工作站等現場工作裝備,暫未進行系統集成。隨著“十五”項目的推進與完成,云南省地震局地震現場應急指揮技術系統得到長足發展(趙恒等,2007),自建成以來,在地震現場的應急指揮調度、通信保障、信息獲取與處理等方面發揮了積極的作用。

近年來,國內許多學者對地震現場應急指揮技術系統在建設和應用中遇到的問題和改進方法進行了研究,如婁世平等(2018)基于Android智能終端設計研發了地震現場應急指揮技術系統運維信息管理平臺,以便于提升現場技術系統的運維質量,使其在震后地震應急工作中發揮重要的通信和指揮樞紐作用。吳楠楠等(2012),賈寧等(2016),康江等(2017),鄧樹榮等(2017)圍繞各個省地震局地震現場應急指揮技術系統的功能設備、系統集成、運輸平臺、運維和應用模式方面進行探討和改進。但以上研究對地震現場應急指揮技術系統核心業務視頻會議保障方面的研究和討論不多,對地震現場需要迫切解決的應急信息服務保障尚未提及。

現代應急通信和互聯網新技術的發展推動地震現場應急指揮技術系統向高度集成、智慧服務方向發展。應急管理部成立后,國家、省(區)、地(市)、縣(區)四級地震應急處置工作模式發生重大變化,對傳統地震現場應急指揮技術保障提出了新的要求。本文分析總結云南地震現場應急指揮技術系統在數次地震現場應急保障工作中的應用經驗和不足之處,以實用化為目標,探索云南地震現場應急指揮技術系統優化升級改造方法及應用模式。

1 現狀分析

地震現場應急指揮技術系統是地震應急指揮技術系統在地震現場的延伸,是地震現場應急工作的基礎平臺,它是通信網絡、視頻會議、信息支撐服務、車載集成平臺等多系統的集成。

云南地震現場應急指揮技術系統的建設大致分為3個階段。第一階段是從無到有開創現場應急通信保障。2002年,云南省地震局建成2套海事衛星MiniM站、1套海事衛星M4站、1套包括指揮中心主站及現場小站在內的VSAT衛星應急通訊系統,即第一代箱體結構系統。第二階段是車載集成實現快速響應。2007年,系統完成了車載集成的升級改造,實現了衛星接收單元的自動展開和語音動中通功能,以及數據傳輸、視頻會議、定位文傳等功能。第三階段是全面建設發展階段。汶川地震后,在中國地震局和云南省人民政府下達的“十一五”“十二五”重大地震應急科學工程建設推動下,充分考慮云南高原特殊的地形地貌和較為嚴苛的救災環境,系統實現了重裝與單兵相結合,衛星與地面線路相結合,中國地震局、省政府、省直重要職能部門、州(市)地震部門、災害現場五位一體的互聯互通。該系統具備5個主要功能:一是應急通信,系統集成了VSAT衛星、海事衛星、短波通信、4G、無線圖傳系統,基于衛星網絡實現了與國務院抗震救災指揮中心、云南省人民政府應急指揮中心、抗震救災指揮部成員單位應急指揮系統、州(市)應急指揮系統的互聯互通。當重型裝備無法進入極震區的情況下,可由現場隊員攜帶衛星電話、短波通信終端等單兵通信裝備深入災區,及時保障音視頻和電子文檔的傳輸。二是科技保障,系統建成了全省應急基礎數據庫,配備快速評估系統、出圖系統、推送系統和現場災情綜合展示平臺,可為抗震救災指揮部提供科技支撐。三是災情獲取,系統配備了無人機地震災情獲取系統,可快速獲取災區災情信息。 四是會議保障,系統建設了召開指揮部會議必備的辦公設備,可通過視頻會議實現與后方的溝通聯絡和震情會商。五是后勤保障,建設了應急餐車、帳篷、睡袋等工作裝備,集成了工作裝備和個人裝備,采用以車代庫的方式,確保在震后第一時間快速出隊。系統建成后為云南地區32次MS≥5.0地震的現場應急處置工作提供了重要的科技支撐。

該系統的保障服務能力與有效應對大震巨災的需求相比,仍然存在許多薄弱環節。主要表現在以下幾個方面:一是現場應急通信網絡保障條件復雜多變,地面網絡受指揮部所在地電信基礎設施、電力供應情況等外部因素制約,衛星通信受天氣、地理環境、衛星信號覆蓋強弱度、道路通行能力等因素制約。故需要統籌利用地面網絡和衛星通信,按照互補互備的原則,根據不同響應級別分層次做好現場通信保障工作,守住現場應急通信保障的底線。二是因技術進步和歷史發展沿革,系統采用“分步式”“煙囪式”建設,導致系統之間互聯互通兼容性差,尤其是視頻會議系統,品牌和型號不統一,網絡結構多樣化,在多終端互聯后易影響視頻會議質量。三是現場應急信息服務保障能力不足,部門之間協同性差,信息獲取有限,信息碎片化針對性不強,人工分發信息服務效率低。

2 系統優化研究

2.1 地震現場通信網絡保障模式優化

云南地區發生MS≥5.0破壞性地震后,地震系統現場指揮部需要3類通信網絡:分布式互聯網、地震信息行業網和地震應急衛星通信網。一般情況下,互聯網由指揮部所在地政府協調電信部門提供,通過專線接入指揮部會議室,提供有線及無線兩種接入方式,用于現場指揮部各工作小組信息傳輸。地震信息行業網通過VPN設備穿透接入地震信息行業網保障現場視頻會議聯通及行業內信息傳輸,在網絡資源緊張的情況下,通過帶寬分配管理設備進行網絡資源的動態管理。地震應急衛星通信網由中國地震臺網中心信息網絡部衛星中心統一調度管理,依托租用的亞洲九號衛星轉發器在日常模式下提供4 M帶寬的衛星通信網,在應急模式下提供8 M帶寬的衛星通信網,在災區條件允許時,保障現場視頻會議和信息傳輸需求。

云南省境內94%是山地,山川縱橫交錯,高山峽谷相間。從地質構造看,云南斷裂構造十分發育,山高坡陡,溝谷深切,地表破碎。當境內遭遇強震后,易引發滑坡、滾石、泥石流等次生地質災害,造成交通、電力、通信中斷,車載集成的應急通信指揮車無法在第一時間進入災區。在這樣的極端情況下,需配備背負式的衛星通信便攜終端(天通一號、海事、舒拉亞)、短波電臺、手持衛星電話等裝備搭乘其他交通工具或徒步深入災區進行應急通信保障。

綜上,根據數次地震現場應急通信保障經驗,結合云南高原山地環境特征,按照互備互補的原則,分3個應用模式級別配置通信模式和主要設備開展現場應急通信保障,其保障模式如表1所示。

2.2 地震現場應急視頻會議系統優化與設計

隨著地震應急指揮體系在橫向縱向不斷擴展,應急指揮技術系統的開放、共享、互聯性不斷增強,地震現場應急視頻會議系統逐漸成為各級地震應急指揮技術系統應用、運維的核心業務工作(李敏等,2017)。破壞性地震發生后,地震現場應急視頻會議系統將會在第一時間啟動,保障各級指揮部安排部署抗震救災工作。

2017年8月8日、9日,四川九寨溝、新疆精河分別發生7.0級、6.6級破壞性地震,震后國務院抗震救災指揮部副指揮長鄭國光通過全國地震應急視頻會議系統第一時間向發震省地震局和相關部門傳達貫徹黨中央、國務院重要指示和部署,并先后7次主持中國地震局應急指揮部會議,研究落實抗震救災指揮部署工作,地震系統現場指揮部5次參會(林向洋等,2017)。地震現場應急視頻會議系統已成為地震應急指揮服務保障的重要工作之一。

地震現場應急視頻會議系統已經歷了近10年的建設應用和發展,系統的設計、建設和應用日臻完善,在震后前后方震情災情會商、指揮協調等方面發揮了重要作用,為歷次地震應急響應處置工作提供了強有力的科技保障。但應用過程中也暴露了諸多技術問題,影響了視頻會議質量。在九寨溝地震應急中,通過全國地震應急視頻會議系統組建的7次正式指揮部會議貫穿整個地震應急期。會議過程中,大部分時段各節點聲音清晰,畫面流暢,在第5和第6次指揮部會議中,四川地震局現場指揮部節點出現過音視頻傳輸卡頓、不同步、聲音飄忽等問題(林向洋等,2017)。林向洋等(2017)經過現場還原、實驗測試和相關技術分析認為,主要原因是網絡條件波動,可利用現有地震應急視頻系統平臺優勢,結合云視頻會議、4G移動視頻終端等技術,通過豐富震后應急視頻通訊手段提高指揮服務能力。許瑞杰等(2018)認為九寨溝地震應急中的影響因素有3個,分別是視頻會議設備品牌、型號均不統一,家用型網絡設備抗壓能力差和網絡資源不足,其中網絡資源不足是主要因素。解決措施如下:使用的視頻會議終端品牌和型號盡量統一;備足專業網絡設備;協調電信部門,做好地震時應急通訊的保障,提供高帶寬網絡。

地震應急視頻會議系統組會模式以星形結構為主,中國地震局應急指揮中心作為主會場,受災省(區)、州(市)、縣(區)地震應急指揮中心、地震系統現場指揮部作為主要匯報節點。組建網絡以地震行業專網為主,現場指揮部通過VPN穿透進行業內網參會,現場通信指揮車通過地震應急衛星網接入組會。現場指揮部這種入網參會方式,網絡穿越的設備多、節點多、穩定性差,出故障不易排查;另一方面現場應急、監測、災情等各種數據信息都在行業網上傳輸,并發數據量大造成網絡資源緊張。傳統的地震現場應急視頻會議系統入網和參會模式,已不能充分保障視頻會議質量和應用模式需求。

近年來,云計算、移動互聯網等新技術在視頻會議中的廣泛應用,云視頻相較于傳統視頻會議系統,具有較明顯的優點:一是兼容性好,云視頻系統并不需要拋棄傳統的視頻會議硬件資源,而是以現有資源為基礎,通過調整構架,革新機制的方式來解決異型設備之間的互聯,以便最大限度地發揮現有視頻會議體系的效能。二是動態擴展性好,云視頻系統通過虛擬化部署和云計算服務,將傳統的硬件視頻處理資源變成可動態管理和分配的資源池,通過動態分配機制,實現平臺內資源池的動態調配,規避傳統方式下的單硬件環境(如單臺MCU)下存在的資源不夠用或使用不均衡的問題。三是組網參會方式靈活方便,對用戶的使用場景、網絡條件要求不高,用戶只需接入互聯網就能發起一個視頻會議(獨立的會議號),其他用戶加入這個會議號,便能入網參加會議。綜上所述,云視頻會議系統既能滿足不同終端用戶對視頻信息的實時溝通和快速反應能力的要求,又實現了對現有視頻計算資源(主要指MCU)的整合和擴展,同時提供了優秀的資源動態分配機制(李敏等,2017)。

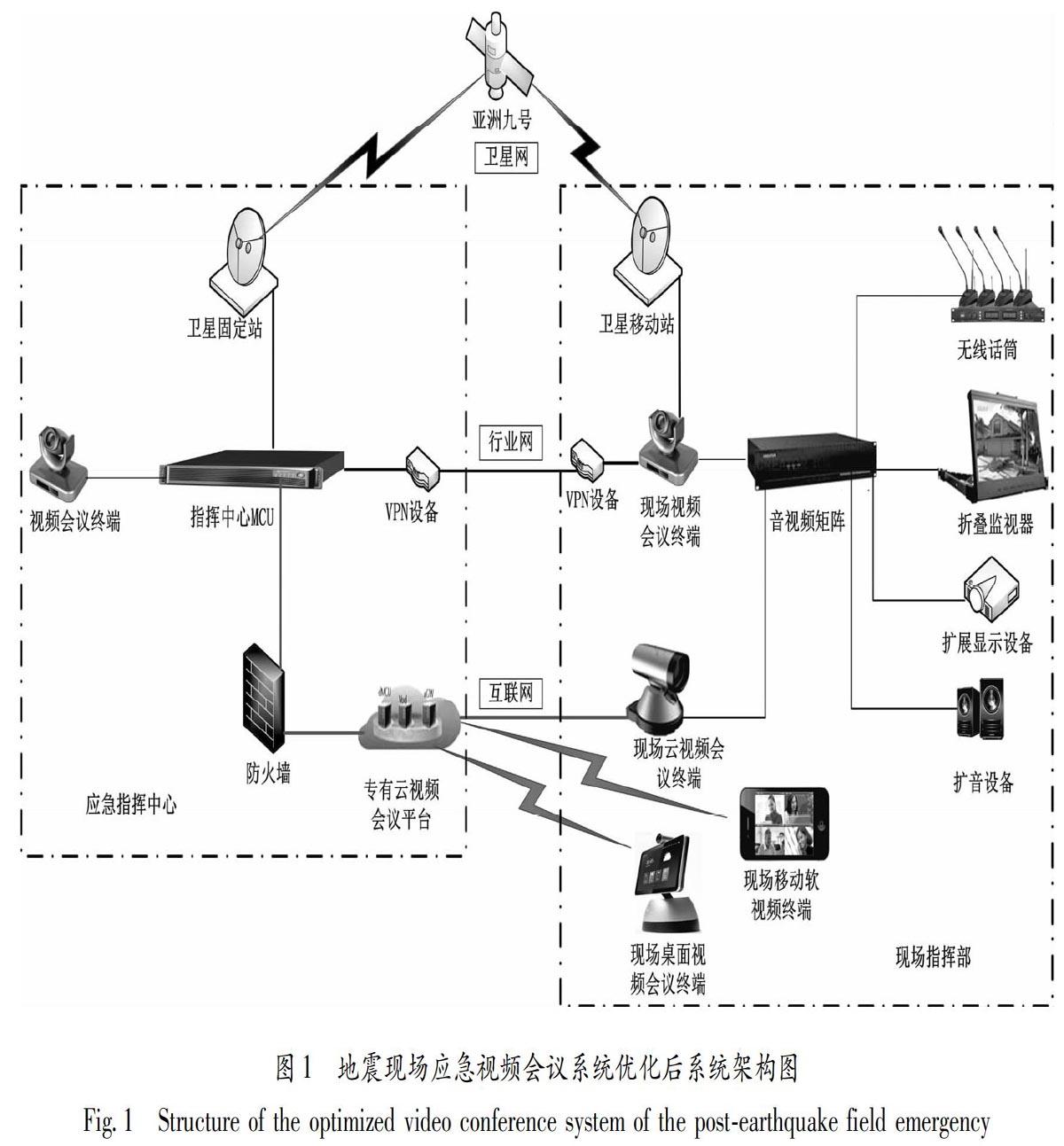

考慮到現場指揮部是臨時性工作場所,客觀條件導致指揮部選址具有隨機性,現場網絡資源差異大、應用場景復雜多變。筆者引入云視頻技術,采用多信道、多手段、輕度集成的方式,整合現有通信網絡、視頻會議、音視頻等設備,系統架構設計如圖1所示。

優化后的地震現場應急視頻會議系統具有3個特點:一是多信道網絡資源保障,整合了互聯網、行業網、衛星網3種網絡,通過互為備份的方式來實現保障;二是在線熱備份視頻會議系統,現場指揮部配備傳統的硬件視頻會議和云視頻會議,通過獨立的網絡分別保障,2套視頻會議系統同時接入后方指揮中心,保持實時在線的狀態,其中一套設備出現故障后,不影響視頻會議的正常召開;三是集中控制管理音視頻信號,通過輕度集成的方式,將音視頻設備進行統一集中管理,避免在信號切換過程中,來回插拔設備連接線,造成信號中斷。

2.3 地震現場應急信息服務系統優化與設計

破壞性地震發生后,地震現場工作隊在第一時間緊急集結,趕赴災區開展應急處置工作。在震后的數小時至數天內的特急期內,如何為現場工作隊伍在行進途中和災區提供快速高效的網絡化地震應急信息服務,為現場應急指揮決策者提供持續的技術支持和應急產品,在地震現場快速有效地收集、共享、發布各類災情信息,成為當前地震現場應急科技保障服務面臨的重要問題。

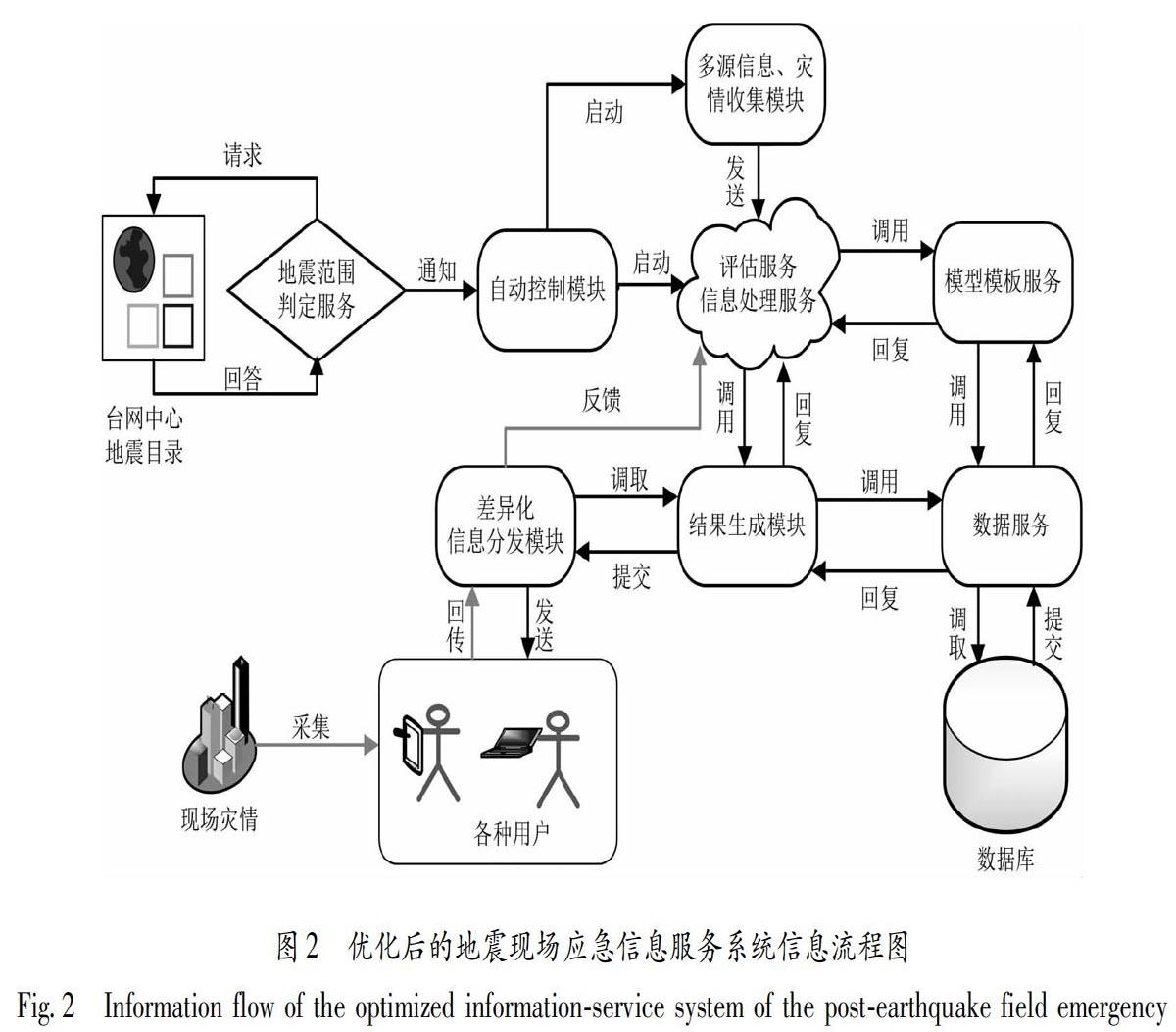

傳統的地震現場應急信息服務流程是,地震發生后,指揮中心值班人員快速啟動評估系統,輸入地震三要素,幾分鐘后產出各類評估文檔、輔助決策、災區基礎背景等信息(張方浩等,2015)。指揮中心工作人員將這些信息拷貝后通過短信、微信、QQ等方式發送給現場工作隊員。這樣的信息服務方式需要大量的人力成本完成,并且服務對象有限、工作效率低、信息呈碎片化,使用不便。

近年來,云計算、大數據、移動互聯網等新一代信息技術的發展對地震現場應急信息服務提供了新思路(郭燕等,2015)。總結和借鑒國內多次地震現場信息服務的經驗,筆者利用現代通信、軟硬件技術對云南地震現場應急信息服務進行優化設計。優化后的系統使用公有云計算資源,基于云計算的體系架構,充分融合地震系統現有信息資源,結合群智感知信息,震后可快速完成災害預評估、災區基礎信息提取、應急圖件生成、災情信息收集加工處理,并形成分類信息文檔,通過互聯網將信息推送到現場工作隊員終端設備上。現場用戶可通過客戶端第一時間將獲取的圖片、視頻、文檔等形式多樣雜亂零散的災情信息回傳到云端,系統按照預先設定的規則和模板,對原始災情信息進行梳理加工后,形成專題災情報告或圖件及時推送到指定服務對象終端設備上,優化設計的系統信息流程如圖2所示。

優化后的地震現場應急信息服務系統具有3個特點:一是響應速度快。系統在線實時讀取中國地震臺網中心發布的地震目錄,判定條件成立后,自動進入評估流程,省去人工開啟系統消耗的時間;系統利用云計算的動態擴容功能啟動多臺計算資源參與評估,大大縮短了評估所需時間;系統自動開展互聯網災情信息、應急響應信息收集工作,并對收集到的信息數據進行清洗、梳理、加工制作成專題信息報告,縮短了原來由人工在互聯網上收集整理信息所花費的時間。二是服務對象廣。系統將原來需要人工向現場工作人員發送信息的工作交由計算機完成,信息發送的速率和范圍呈幾何級增長,信息服務的效率得到極大的提升,其服務對象不再局限于特定人員,在現場的指揮者、參謀者、執行者等人員,經系統授權后即可通過移動端接收信息。三是智慧化服務。系統通過需求管理為不同服務對象提供差異化信息,利用現場災情信息反饋機制,實現多次動態評估和信息產品制作,持續不斷地為現場應急人員提供信息服務。

考慮到現場網絡中斷的極端情況,配套設計單機版地震快速評估系統和信息服務系統,為現場指揮部提供應急評估和信息服務保障。最終目的就是通過多種技術手段實現對現場應急信息的快速服務和保障,提升應急信息服務響應的時效性、便捷性、智能化,為地震現場應急處置工作提供重要的信息支撐和指揮決策服務。

3 實際應用和分析

在國家重點地區地震災害風險評估與應急處置能力建設和省十項重點工程項目的支持下,云南省地震局完成了云南地震現場應急指揮技術系統優化升級和改造工作,并應用于2018年8月13日云南通海5.0級地震和2018年9月8日云南墨江5.9級地震應急工作。地震發生后,地震現場應急信息服務系統立即啟動,將震區基本概況、災害快速評估結果、輔助決策建議、現場災情、政府響應措施、救援力量行動等信息通過互聯網向地震系統現場指揮部人員發送50余條實時信息,為指揮部決策者、專家組、各工作組應急人員第一時間查閱災區相關信息,了解震區災情、救災實時動態提供了便利。云南省地震局現場綜合保障組按照應急工作方案,攜帶應急通信車、優化后現場應急視頻會議系統、衛星電話等裝備第一時間趕赴現場。在當地政府部門協調下,電信部門為現場指揮部提供了寬帶互聯網,實現了無線網絡全覆蓋保障;依托應急通信車系統,全天候開通衛星通信信道,為指揮部提供應急衛星通信保障。系統在現場指揮部迅速建立起與省地震局、中國地震局和應急管理部的指揮通信系統,實現視頻會議、信息傳輸、會議保障功能,確保了地震應急指揮的通暢。

基于優化后的地震現場應急視頻會議系統,同時開啟2套視頻會議設備加入到中國地震局應急指揮中心組建的視頻會議中,傳統的硬件視頻會議終端通過互聯網VPN穿透進行業內網參會,云視頻會議終端通過互聯網單向映射接入參會。視頻會議聯通后,開展視頻通話測試,在通海地震后與指揮部工作人員共用100 M的網絡帶寬資源和1 024 kb/s的通話速率,測試中發現,2套設備在視頻通話中偶爾會出現馬賽克現象。分析其主要原因是:視頻會議質量取決于互聯網資源的帶寬和占用狀況,如果指揮部工作人員使用網絡傳輸數據的流量過大會影響視頻會議效果。為排除這種干擾,使用流量管理設備將網絡資源分配為2條35 M用于視頻會議,1條30 M用于指揮部工作人員使用。在這樣的網絡模式下,我們對2套視頻設備進行測試,發現互聯網直連的云視頻會議效果優于通過VPN穿透進行業內網傳統視頻會議終端。分析其主要原因如下:傳統視頻會議終端通過VPN穿透行業內網參會中,受網絡中間節點多、設備多的影響,會出現數據傳輸延遲大、丟包率高的現象,進而影響視頻會議質量。在墨江地震現場應急保障中,吸取通海地震應急保障的經驗,請求當地政府部門協調電信部門為指揮部提供2條100 M寬帶互聯網,其中一條用于視頻會議,另一條用于現場指揮部工作人員使用。2套視頻會議系統經多次與后方應急指揮中心聯通參會和測試,效果良好,圖像和聲音都清晰。

通過測試筆者認為,作為匯報節點參會的地震現場指揮部視頻會議質量主要取決于網絡資源的帶寬和占用狀況,最優的保障模式是在指揮部提供2條100 M以上寬帶互聯網,將視頻會議系統和工作人員使用網絡分開;在單一網絡資源保障模式下,遇到重要視頻會議時,為確保視頻會議質量應切斷指揮部工作人員使用的網絡,優先保障視頻會議系統。

4 結論與討論

根據云南地震現場應急指揮技術系統的發展現狀和面臨的問題,本文利用行業網、衛星網、互聯網3種通信網絡,按照互備互補的原則,分級配置優化現場通信保障模式。引入云視頻技術,采用多信道、多手段、輕度集成的方式,整合現有網絡資源、視頻會議、音視頻等設備對地震現場應急視頻會議系統進行優化。采用云計算資源,基于云計算的體系架構,充分融合地震系統現有信息資源,結合群智感知信息,社會行業大數據信息,對現場應急信息的提取、加工、產出、分發等過程進行了優化。優化后的地震現場應急指揮技術系統在通海、墨江地震中的初步應用體現了其作用和價值,證明其是適合云南地震應急實際需求的。但是地震現場應急保障面臨的形勢和要求是不斷變化的,新一代通信技術(5G)和設備(人工智能)在不斷發展進步,未來在現場應急協同保障、災情獲取識別、信息服務產品制作等方面還有大量的關鍵技術和問題需要深入研究和探索。

為適應新形勢下地震現場應急通信、科技保障以及信息互聯互通的需求,應著力解決極端環境下“大而全”的車載現場應急指揮技術系統無法進入災區的問題;現場技術系統應向模塊化、多功能方向發展,既能多設備集成使用,也能單設備獨立使用;現場應急設備應向便攜化、小型化方向發展,對應用環境的適應能力強,避免出現小震用不著、大震用不上的尷尬局面。

地震應急信息服務系統云化是未來發展的趨勢,云計算資源具有響應速度快、穩定性好、擴展性強、管理使用方便等特點。未來可以通過云計算、云服務搭建一個技術先進、功能齊全、通用性好的地震應急信息服務平臺,引入互聯網社會大數據、行業大數據參與地震災害動態評估,解決應急信息服務產品碎片化、服務對象小眾化等服務保障能力弱的問題,解決如何將應急信息通過互聯網送達政府機構、行業部門、社會群眾等服務對象最后一公里、一公尺的問題,從而提供一種可行的技術方法。

參考文獻:

鄧樹榮,曹彥波,張方浩,等.2017.基于AHP方法的云南地震現場通信技術系統應急響應模式研究[J].地震研究,40(2):277-285.

郭燕,陳思穎,石硯斌.2015.基于可信云服務的地震信息共享平臺設計[J].防災科技學院學報,17(3):78-83.

賈寧,韶丹,姬建中,等.2015.陜西地震應急通信指揮車改造和系統集成的關鍵技術研究[J].震災防御技術,11(2):403-411

姜立新,聶高眾,帥向華,等.2003.我國地震應急指揮技術體系初探[J].自然災害學報,12(2):1-6.

姜立新,吳天安,劉在濤,等.2004.地震現場應急指揮技術系統的結構與設計[J].地震,24(3):35-41.

康江,李姜,呂國軍,等.2017.河北地震現場應急通信系統關鍵技術研究[J].防災減災學報,33(4):95-99.

李敏,吳艷梅,李永強.2017.云視頻技術在省級地震應急指揮系統中的應用探討[J].地震研究,40(4):655-660.

李永強,曹刻,趙恒,等.2007.云南地震應急衛星通訊技術的系統集成與應用[J].地震研究,30(1):93-98.

林向洋,鄭通彥,姜立新,等.2017.九寨溝7.0級、精河6.6級地震應急視頻會議系統應用及問題探討[J].中國地震,33(4):798-811.

婁世平,楊玉永,劉瑞峰,等.2018.基于Android 智能終端的地震現場應急指揮技術系統運維信息管理平臺[J].震災防御技術,13(3):727-735.

吳楠楠,洪惠群,黃宏生,等.2012.福建地震現場應急通信指揮車集成改裝項目的實施[J].華南地震,32(2):87-91.

許瑞杰,李兆隆,曹彥波,等.2018.四川九寨溝7.0級地震現場視頻會議系統問題及原因探討[J].四川地震,(2):35-38.

楊理臣,胡玉,郭鵬,等.2014.青海省地震應急衛星通信車改進與完善的探索[J].高原地震,26(4):58-61.

張方浩,鄧樹榮,杜浩國,等.2018.基于熵權法的云南縣域歷史地震災害等級評價[J].地震研究,41(2):319-327.

張方浩,李永強,余慶坤,等,2015.省級地震應急信息公共服務平臺設計探討[J].震災防御技術,10(3):657-663.

趙恒,周蘭江,曹刻,等.2007.云南省地震局地震應急通信系統在2007年寧洱6.4級地震中的應用及發展[J].地震研究,30(4):395-400.

周光全,施衛華,毛燕.2003.云南地區地震災害損失的基本特征[J].自然災害學報,12(3):81-86.