蘇格蘭的風,吹響最美的笛聲

潘依諾? 雖然

憶起英國的時候,我會看《傲慢與偏見》。一時間,暖意就涌上心頭。可蘇格蘭的風并不暖,從愛丁堡城堡上的肆虐風雨,到格拉斯哥無人的圣誕夜,再到一路淋雨的尼斯湖游船,白雪皚皚的大不列顛最高山峰本尼維斯,蘇格蘭的風雨一直伴隨著我們的行程。在我們親愛的公關老師口中,蘇格蘭就像另一個世界般的存在。因為去那里處理客戶危機,幾乎連語言都無法互通。可是這卻不影響他對蘇格蘭的熱愛,蘇格蘭那種桀驁不馴的態度,那份厚重的歷史沉淀,那遺世獨立的笛聲,仿佛將廣闊的天與地都納入他們的綠色高地,也征服著愛他的人的心胸。

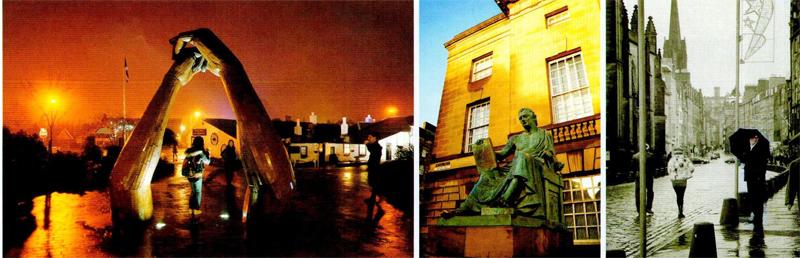

愛丁堡,本該是關于蘇格蘭故事的中心。遺憾的是我只匆忙經過。我曾很喜歡一部名為《魔術師》的動畫,故事講述一位漸漸被公眾遺忘的魔術師在陰郁冷靜的愛丁堡雨季中穿梭,為自己的最后一位觀眾,那位熱愛魔術的小女孩實現著美麗的夢,也實現著那份本該對自己女兒兌現的承諾。可“世上本無魔法”,一切最終總要消失。在女孩找到依靠選擇離開的時候,魔術師也只能再次踏上蘇格蘭的小火車,前往未知的遠方,看細密如線的雨絲、厚厚的云層翻滾著掠過頭頂。故事用幽默講述著辛酸,講述著淡淡的憂傷和無奈。復古精致的手繪動畫,淡淡的灰白色基調,不斷飄落的愛丁堡冷雨,讓每一幀畫面仿佛都有了呼吸。愛丁堡那份說不清道不明的觸感、氣味、過往和今朝在我的匆匆而過中完美地與動畫契合,真是讓我倍感驚喜。

而出乎意料的是我對蘇格蘭最深刻的印象,竟留給了圣安德魯斯。這里是個臨海的小城,曾經是蘇格蘭的宗教中心,是高爾夫球的故鄉,也是威廉王子凱特王妃相識的地方。我總是害怕來到蘇格蘭感受它的凄涼和寒冷,可圣安德魯斯荒涼的美卻讓我震驚。我們來到假期中的圣安德魯斯大學,這里已是一副冬日蕭條景象。海面距離我們很遠,被一叢叢干枯的稻草遮住了視線。海浪一層追著一層,我從未見過那樣緊緊相隨的追逐,或許那正是蘇格蘭風的魔力。呼嘯的風中,只有我們這一隊游人,圍緊了衣帽,想著找一處有火爐的地方好好取暖。這時候,遠處出現了一位老人,拄著拐杖,散亂的頭發在風中自由飛舞,老人步履堅定。他身著一襲綠色蘇格蘭傳統Kilt格子尼龍裙,白色長筒襪。他的出現讓陣風有了聲音,也有了味道。那是一陣悠揚的風笛聲,哪怕沒有曲折的旋律,沒有管弦的伴奏,樂聲依然穿透了更遙遠的高地。當地人說,在蘇格蘭傳統的格子裙下,是不穿任何衣服的。我穿過風看著老人飛揚的裙擺,雖然感到有些單薄,卻不再感到風的鋒利刺骨。

走過海邊的這一條小路,便是圣安德魯斯大教堂。它是英國最古老的大教堂,被稱為“蘇格蘭中世紀最偉大的建筑物”。它曾經是蘇格蘭中世紀天主教堂的中心,是圣安德魯斯主教和大主教的所在地。然而在十六世紀的英國宗教改革中遭到了損毀。而今,僅剩的殘垣斷壁被墓地包圍,在這空曠的海邊訴說著歷史。

夜晚來臨,坐進一間帶著中世紀氣息的小酒館,昏黃的燭光搖曳著,威士忌杯中的冰塊融化著。瞟一眼窗外,穿著大衣的人們撐著傘,走在被雨水淋得反光的石磚路面上。聽,風笛聲又響起來。它已然不是從何處真的響起,而是成了這里最恰如其分的背景音樂。

蘇格蘭的風笛聲,就像一段勝利的號角,就像一絲蘇格蘭的靈魂。它雖然并不源于蘇格蘭,如今卻成了蘇格蘭高地傳統文化不可磨滅的象征。它悠長連綿的聲音飛過蘇格蘭大片的草地,穿越嚴峻的山峰,踏上莊嚴的城堡,永遠縈繞在這片神秘的土地上空。