上海地區柑橘黑點病發生現狀與侵染來源分析

任節紅 (上海市崇明區林業站 202150)

上海地區是我國適合柑橘栽培的最北緣地區,現有柑橘種植面積約4 000 hm2,主要集中在崇明三島。近年來,柑橘黑點病(也稱樹脂病、砂皮病)在上海地區的發生逐年加重,已成為影響當地柑橘果品質量和商品價值的最主要病害。為了解上海市柑橘黑點病侵染來源,從而為黑點病的防治提供科學依據,筆者于2013—2014年進行上海地區柑橘黑點病發生現狀與侵染來源分析。現將相關結果報道如下。

1 上海地區柑橘黑點病發生現狀

柑橘是南方地區最主要的水果之一,主要栽培于長江以南各省(市),上海地區是適合柑橘栽培的最北緣地區。上海市柑橘生產主要集中在崇明三島,其柑橘種植面積占全市種植總面積的80%以上,在南匯、奉賢、金山、青浦等區也有一定的種植面積。據統計,2012 年,上海市柑橘投產總面積達7 000 hm2,總產量為2.13×105t,總產值達2.5 億元。

目前,上海地區柑橘栽植品種主要為溫州蜜柑早熟品種“宮川”,其他還有少量“宮本”“興津”“尾張”等品種種植;柑橘樹的樹齡大多在20~30年之間,樹齡較老,橘樹株行距多為3 m×3.5 m、3 m×3 m,也有少數株行距為2 m×2.5 m。上海地區橘園土質為黃夾沙土,橘園防風林帶多為水杉和法國冬青,但大多數橘園田間管理粗放,病枝、枯枝隨處可見,病害普遍發生。

近年來,柑橘黑點病在上海地區的發生逐年加重,如1999年上海地區柑橘黑點病大發生,2009年崇明區長興島前衛農場的柑橘黑點病再度大面積發生,2012年崇明三島柑橘黑點病全面爆發,果實平均感病率在30%左右,果實商品價值大大降低。

2 上海地區柑橘黑點病侵染來源分析

2.1 試驗方法

2.1.1 橘園取樣

為明確柑橘樹體各部位及橘園周邊防護林上柑橘黑點病的侵染來源,選擇上海前衛柑橘公司的常年柑橘黑點病發生嚴重的橘園及其周邊防護林。于2014 年6 月29 日進行采樣,采樣對象為:CA,“宮川”病葉;CB,枳枯枝,CC,“宮川”葉;CD,香樟枯枝;CE,法國冬青枯枝;CF,水杉枯枝;CG,“宮川”花;CH,“宮川”病樹皮;CI,“宮川”枯枝;CJ,“宮川”幼果。將采集的10 種樣本,按照DNA提取方法獲得DNA,用于后續檢測。

2.1.2 DNA 提取方法

鑒于腐生微生物和病原菌均存在于植物體表,選取樣本各200 g,每個樣本各2 份;每份加2 mL去離子無菌水,室溫下浸泡30 min;在旋渦振蕩器上振蕩10 min;收集液體1000 μL;選用真核生物DNA 試劑盒(廣州美基生物科技有限公司),按照手冊DNA提取方法提取總的DNA,定容至50 μL;取1 μL 進行電泳檢測,標記含量;其余放置在-80℃的低溫冰箱中保存備用。

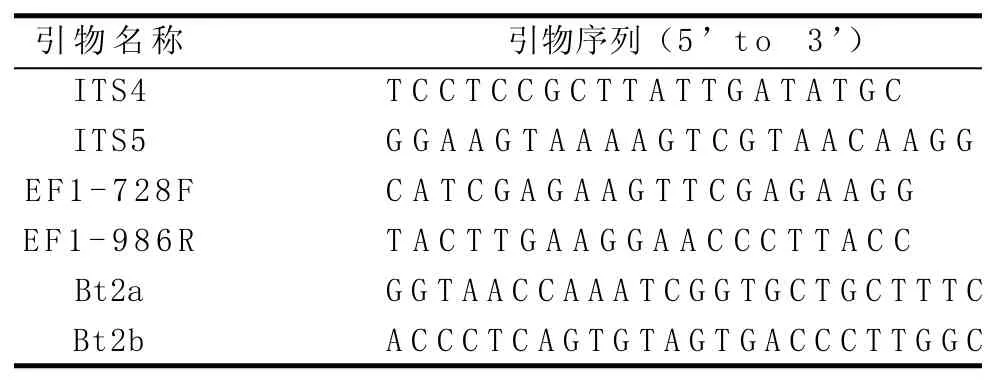

2.1.3 引物設計

柑橘黑點病的病原是柑橘間座殼菌[1]。按照Feng Huang、D. Udayanga、R.R. Gomes 等人所用引物設計引物(分別以病菌的延伸因子EF 基因、微管蛋白tubulin 基因、16SRNA 轉錄間隔區為靶標設計引物),主要檢測柑橘黑點病病菌的16 SRNA 轉錄間隔區。見表1。

表1 柑橘黑點病病菌PCR檢測所用引物

2.1.4 PCR 體系

按照表2 中PCR 體系進行基因PCR 擴增;PCR儀購自德國eppendorf公司;PCR擴增條件為95 ℃預變性5 min,95 ℃變性30 s,52 ℃復性30 min,℃,再倒入加有適量EB 的模具中,攪拌均勻,插入塑料梳子,自然冷卻約30 min后,取出樣孔梳,將凝膠置于盛有相同濃度的TAE 緩沖液的電泳槽中,將DNA 樣品與適量6×Loading Buffer 混合,吸取適量加入點樣孔,電泳至溴酚藍帶移到凝膠的2/3處,取出凝膠,在凝膠成像系統下觀察并用刀片切下所需要的條帶。

表2 柑橘黑點病病菌PCR體系

2.2 結果與分析

圖1 柑橘“宮川”及周邊防護林柑橘黑點病病菌的DNA凝膠電泳結果

由圖1 可知,來源于柑橘“宮川”病葉(CA)、香樟枯枝(C D)、法國冬青枯枝(C E)、水杉枯枝(CF)、“宮川”花(CG)、“宮川”病皮(CH)和“宮川”枯枝(CI)的gDNA的PCR電泳結果可看出明顯的gDNA 條帶,其中“宮川”花(CG)來源的gDNA 含量豐富,而“宮川”幼果(CJ)幾乎看不出有明顯的gDNA 條帶。這表明凡是gDNA 條帶明顯的樣品,均有可能含有柑橘黑點病病菌。

以上述樣品的gDNA 為模板,以病菌的延伸因子EF 基因為靶標設計引物進行PCR 擴增。由圖1可知,在500 bp 位置僅顯示香樟枯枝(CD)、法國冬青枯枝(CE)、“宮川”花(CG)和“宮川”枯枝(CI)有PCR 產物,而且條帶大小不一。同時,測序顯示,僅“宮川”枯枝(CI)的PCR 產物吻合柑橘黑點病病菌EF基因的序列。這表明,以病菌的延伸因子EF 基因為靶標,采用PCR 檢測不同樣品的柑橘黑點病病菌存在與否,并不是有效的檢測方法。

以上述樣品的gDNA 為模板,以病菌的微管蛋白tubulin 基因設計引物進行PCR 擴增。由圖1 可知,在500 bp大小處顯示條帶的樣本有柑橘“宮川”病葉(CA)、枳枯枝(CB)、“宮川”葉(CC)、香樟枯枝(CD)、法國冬青枯枝(CE)、水杉枯枝(CF)、“宮川”花(CG)、“宮川”病皮(CH)和“宮川”枯枝(CI),同時,460 bp 處的條帶經測序,顯示為不正確條帶。這表明,除健康幼果外,均可從樣72 ℃延伸30~60 s,32 個循環,最后72 ℃延伸10 min。

2.1.5 DNA 凝膠電泳

采用1%的瓊脂糖凝膠電泳,即在100 mL 1 000倍的TAE 緩沖液中加入瓊脂糖1.0 g,在微波爐中高火條件下加熱2~3 min至沸騰,并使瓊脂糖凝膠充分溶解至溶液澄清,然后在室溫下冷卻至約60本中檢測出柑橘黑點病病菌。因此,無論是柑橘還是防護林,其殘體部分均是柑橘黑點病的侵染來源。

以上述樣品的g DNA為模板,以病菌的1 6 SRNA 轉錄間隔區為靶點設計引物進行PCR 擴增。由圖1可知,在550 bp處均能顯示條帶,而大于550 bp的條帶經測序驗證是非特異性條帶。這表明,除健康幼果外,均可從樣本中檢測出柑橘黑點病病菌。由此說明,柑橘黑點病的侵染來源主要是來自柑橘及周邊防護林的枯枝[2-4]。

2.3 結 論

PCR 檢測結果表明:在被檢測的樣本中,除柑橘幼果外,均能檢測到柑橘黑點病病菌,說明柑橘黑點病的侵染來源主要來自柑橘及周邊防護林的枯枝。因此,在控制柑橘黑點病的發生和流行時,應注意對橘園及其周邊環境的病害防治。

雖然PCR 檢測結果表明柑橘及其周邊防護林的枯枝是構成柑橘黑點病的侵染來源,但該結論仍需進一步的活體試驗來證實。例如,應從這些殘體中分離到病原菌,并經柯赫氏法則驗證致病性,方能最終確定侵染來源。