稻縱卷葉螟不同監測方式的效果比較試驗初報

李志鵬 周 丹 (江蘇省常州市武進區植保植檢站 213100)

凃榮文 (江蘇(武進)水稻研究所,江蘇省常州市 213100)

稻縱卷葉螟(Cnaphalocrocis medinalis)是江蘇省常州市武進區重要的水稻“兩遷”害蟲,近年來在田間暴發頻率有升高的趨勢。該蟲主要以幼蟲在2齡后開始吐絲卷葉形成“束葉”,幼蟲在“束葉”中取食為害,高齡時轉葉為害,蟲量多時,會造成大量白葉[1]。目前常用的稻縱卷葉螟監測方法有稻田趕蛾、性誘監測和燈誘監測3種。在此背景下,武進區植保站于2018年采用上述3種監測方式開展稻縱卷葉螟成蟲種群動態監測,并將其結果進行比較,旨在總結經驗,提高稻縱卷葉螟測報技術水平。

1 材料與方法

采用性誘監測、燈誘監測和稻田趕蛾3種方式對稻縱卷葉螟成蟲種群動態進行監測。監測地位于江蘇(武進)水稻研究所農場內,監測田塊種植的水稻品種為“武運粳6622”,播期集中在6月中旬,種植方式為機栽,田間肥力、水稻長勢較為一致。3種監測方法的應用田塊間距大于100 m。

1.1 性誘監測

采用寧波紐康生物技術有限公司生產的測報用標準性誘劑誘芯和誘捕器進行監測。在監測田塊按正三角形放置3 個誘捕器,并在每個誘捕器中放置誘芯1 枚,誘捕器間隔30 m。根據水稻長勢,調整誘捕器高度,在成株期,誘捕器底面要低于水稻頂部20 cm。性誘監測于6 月20 日至9 月20 日進行。每日清晨6:00—8:00 時計數誘捕器中的雄蛾量,然后將誘捕器中的雄蛾全部清除[2]。

1.2 燈誘監測

測報燈為昆蟲自動誘測儀(南京華佳辰公司生產,型號為HJC-5),光源為200 W 白熾燈。于6 月20 日至9 月20 日開燈,逐日計數并記錄誘集蛾量。

1.3 稻田趕蛾監測

選擇長勢茂盛的田塊作監測田,沿田埂固定田塊面積66.67 m2,田塊寬度為1 m[3]。于6 月20 日至9 月20 日進行,每日8:00—9:00,手持長2 m的竹竿沿田埂逆風緩慢撥動稻叢中上部,計數起飛蛾的數量,并換算成每667 m2蛾量。

2 結果與分析

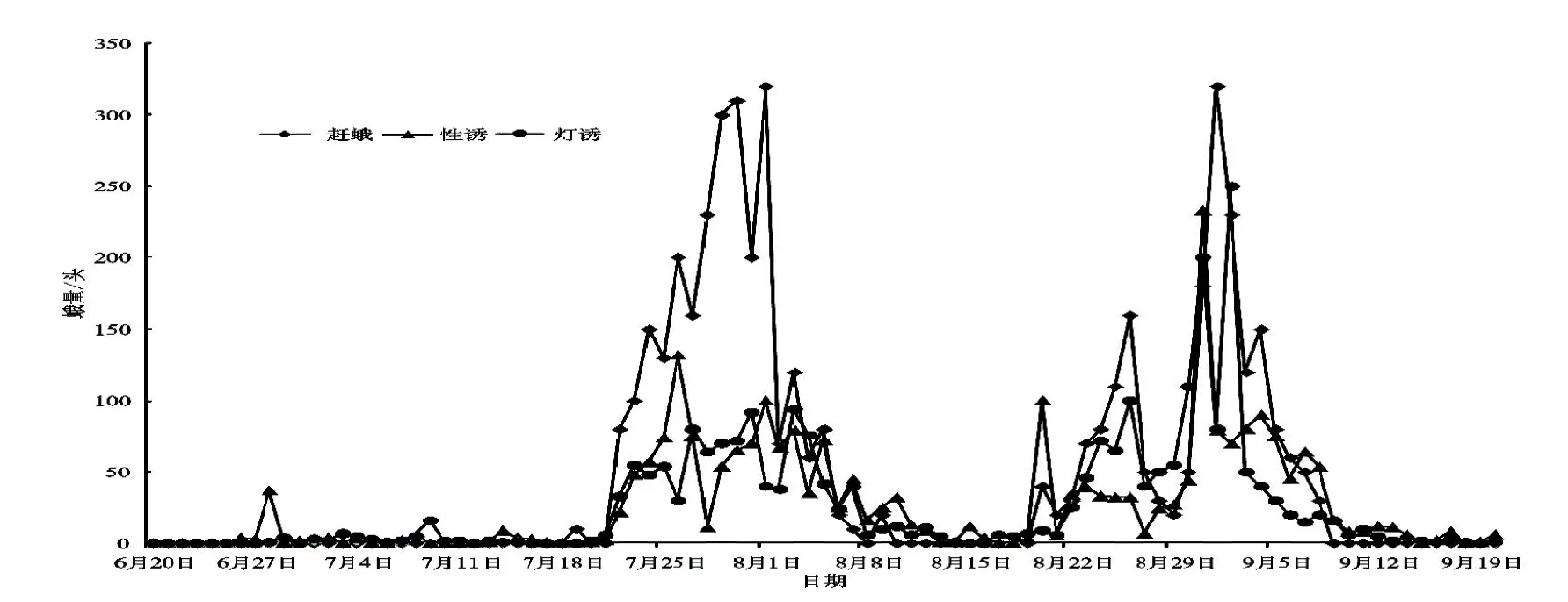

2.1 3種監測方式的稻縱卷葉螟世代劃分

研究資料表明,6 月 20 日至 9 月 20 日有 3 個世代的稻縱卷葉螟可對武進區水稻造成危害,即四(2)代、五(3)代、六(4)代,且按代次劃分標準,6月—9月的每月20日為世代的交界日期[4]。由圖1可知,在7 月下旬至8 月上旬、8 月下旬至9 月上旬,3 種監測方式均可清楚觀測到五(3)、六(4)代稻縱卷葉螟的兩個成蟲高峰期,世代清晰。但3種監測方式對四(2)代稻縱卷葉螟的觀測結果存在差異,趕蛾觀測到的蟲量較少,高峰期不明顯,性誘監測在6月下旬觀測到1個持續時間較短的高峰期,而燈誘監測到的高峰期在7 月上旬。

2.2 3種監測方式的稻縱卷葉螟累計蛾量

結合同期田間蟲卵量調查結果,2018年武進區稻縱卷葉螟四(2)代為中等偏輕發生、五(3)代為大發生、六(4)代為中等偏重發生,3 個代次田間發生程度呈現輕-重-輕的變化趨勢。由表1 可知,3種監測方式的各代次累計誘蛾量變化趨勢并不一致。其中,趕蛾監測方式的各代次累計蛾量與田間發生程度的變化趨勢一致;性誘監測方式的累計誘蛾量五(3)、六(4)代相差不大,分別為1 249、1 145 頭;燈誘監測方式的各代次累計誘蛾量逐漸增加,與田間發生程度變化趨勢不一致,六(4)代累計誘蛾量為1 325 頭,高于五(3)代的誘蛾量(1 036 頭)。

圖1 3種監測方式的稻縱卷葉螟世代劃分

表1 3種監測方式的稻縱卷葉螟累計蛾量(單位:頭)

2.3 3種監測方式的稻縱卷葉螟高峰期及高峰日

由表2 可知,6 月中下旬,因江蘇(武進)水稻研究所農場的水稻剛移栽,田間苗小,無稻縱卷葉螟為害,四(2)代趕蛾監測方式未見蟲,同期性誘、燈誘監測方式可見蟲,說明這兩種監測方式表現出更高的靈敏性,但這兩種方式監測到的高峰期和高峰日差距較大,均相差10 d 左右。五(3)代,性誘方式監測到2個持續時間較短的高峰期,趕蛾、燈誘方式各監測到1個持續時間較長的高峰期。六(4)代,3種監測方式的監測結果較為接近,高峰期、高峰日判定基本一致,高峰期起始日期和高峰日的差距均在2 d 以內。

表2 3種監測方式的稻縱卷葉螟發生高峰期及高峰日

3 結論與討論

3.1 結 論

3.1.1 3種監測方式對稻縱卷葉螟世代劃分、高峰期、高峰日的判定基本一致

2018年監測結果表明,性誘監測、燈誘監測、稻田趕蛾3 種監測方式對稻縱卷葉螟五(3)、六(4)代的世代劃分、成蟲高峰期、高峰日的判定基本一致,3 種方式的監測結果可在測報中互相印證。

3.1.2 性誘監測效果可能受多種因素影響

由圖1可知,性誘監測的曲線突出部分明顯,逐日誘蟲量忽高忽低、變化較多。如6 月28 日、8 月20日左右的曲線,形成了1個時間跨度極短的陡峰,而燈誘、趕蛾兩種監測方式則在同期內蟲量變化幅度不大。查閱陡峰期高峰日的氣象情況,6 月28 日(平均氣溫28.2 ℃,降雨量4.1 mm)、8 月20 日(平均氣溫30℃,降雨量3.7 mm)均有強度不大的降雨,可能是弱降雨帶來的溫度降低和濕度增加有利于稻縱卷葉螟的求偶活動;另外,7 月29 日為暴雨天氣(平均氣溫28.5 ℃,降雨量79.3 mm),夜間暴風雨可能對稻縱卷葉螟成蟲活動造成影響,導致性誘方式誘集蟲量急劇減少。這與姚士桐[5]等認為性誘劑誘集數量會受夜間風向、風速的影響的結論一致。此外,性誘劑只誘集雄蛾,而陳慶華[6]等研究發現,性誘劑的誘集效果與雄蛾日齡有關。

3.2 評 價

3 種監測方式均可反映出五(3)、六(4)代稻縱卷葉螟成蟲種群田間動態,且高峰期、高峰日基本一致。稻田趕蛾最為直觀,但較費人工;燈誘監測受設備運行的影響,在惡劣天氣條件下,電器件容易出現故障而不能工作,且由于售后服務維修不及時,往往會造成連續幾天的數據空白,對測報工作影響較大;性誘監測專一性強、省工省時,但監測曲線常出現短期內忽高忽低的變化,可能會給峰期判定帶來一定干擾。同時,在測報實踐中,稻田趕蛾可直接反映田間成蟲種群動態,但在田間苗小、蛾量較少的四(2)代發生期,不如性誘、趕蛾監測靈敏。這最終導致3 種監測方式的稻縱卷葉螟各代次累計觀測到的蛾量變化趨勢不一致,僅趕蛾觀測蛾量變化趨勢與田間發生程度變化一致。因此,在稻縱卷葉螟測報實踐中,應綜合3 種監測方式的結果進行測報。