T梁結構舊橋拼寬受力分析

張颯

(同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,上海市 200092)

1 概述

本項目為立交橋梁新舊橋拼接項目,舊橋下部結構為墩柱接蓋梁結構,上部結構為T梁。新橋設計與舊橋相同。

新橋實施時,舊橋處于施工階段,上部結構已完成架梁,交安設施、景觀綠化暫未施工。

本文主要研究內容為新老橋拼接部位的安全性、擴建之后新老橋標準T梁之間的互相影響,以及結構在靜力作用下的穩定性。

新舊橋采用的材料相同,具體如下:樁基礎采用C30水下混凝土,橋墩承臺、樁間系梁采用C30混凝土,柱式墩蓋梁、立柱、柱間系梁采用C35混凝土,預應力主梁采用C50混凝土,新老橋連接濕接縫及橫隔板采用C50鋼纖維補償收縮混凝土。橋面鋪裝找平層采用C50現澆混凝土。

橋面鋪裝為100 mm瀝青混凝土+100 mm混凝土。

2 設計荷載

(1)恒載:結構主體及附屬結構恒載均按照實際重量計入;

(2)活載:汽車:公路 -I級。

穩定計算時,汽車荷載在最不利加載位置,按等效靜力荷載添加。

(3)風荷載:依照《公路橋梁抗風設計規范》(JTG/T 3360-01—2018)進行取值。

(4)不均勻沉降

考慮因擴建帶來的新舊橋之間的橫向不均勻沉降及新舊橋之間1 a的建設時間差,新舊橋之間按橫向3 mm的不均勻沉降考慮。

具體的沉降模式為:由于蓋梁的存在,新橋的T梁應同時發生沉降,故沉降取值為:橫向沉降新橋的幾片梁同時沉降,縱向取單墩沉降、兩墩沉降、三墩沉降幾種分別進行組合,取其最不利結果。

3 上部結構分析

3.1 結構概況

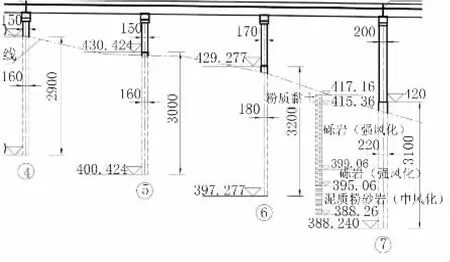

上部結構計算選取拼接較多的一聯進行分析。原橋跨徑組合為3×29.5 m,梁高為2 m,橫向布置為單幅5片T梁組合,擴建橋梁第一、二、三跨分別拼接3、2、2片T梁,拼接后變為一跨8片T梁+兩跨7片T梁組合,其中第一跨拼接一片簡支T梁,其余兩片T梁為簡支變連續結構。施工方式均為簡支變連續。總體布置見圖1。

施工步驟為:原橋施工→原橋各片T梁進行橫向、縱向連接→原橋徐變1年→擴建橋梁預制T梁架設→擴建部分進行橫向、縱向連接→張拉擴建部分負彎矩鋼束→拆除擴建部分臨時支座→擴建部分鋪設調平層、安裝護欄→原橋去除鋪裝、部分調平層等→原橋與擴建部分進行連接→鋪設剩余調平層及鋪裝→整體徐變10 a。

圖1 橋梁總體布置圖(單位:mm)

3.2 模型簡介

為了研究拼寬后對T梁的影響程度,對原標準T梁以及拼寬后的橋梁分別進行計算。

采用WiseplusV4.1.0軟件、六自由度空間網格模型進行全橋建模計算。全橋模型見圖2。

圖2 全橋網格模型

為考察空間效應,橫向分為多道縱梁,見圖3,各道縱梁之間以虛擬橫梁連接,橫梁僅計入結構,不計入自重。在橫隔板位置,采用相應單元進行連接。支座剛度按照實際選取。

圖3 橫向縱梁劃分圖

3.3 計算結果對比分析

(1)總體對比

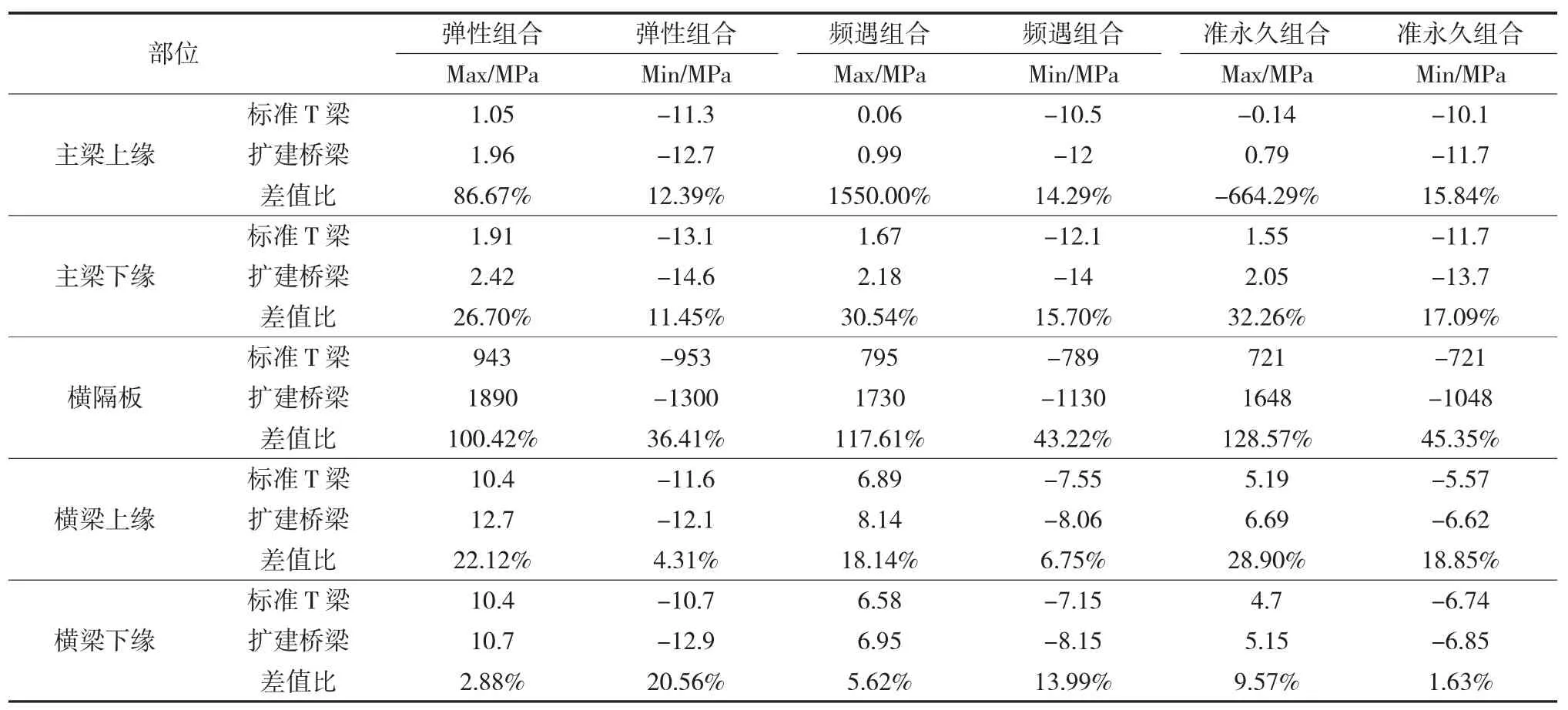

經過計算,得到標準T梁與擴建后結構不同部位的內力差別見表1。

由表1可知,擴建后,結構內力與標準T梁相比有明顯增加,尤其以橫隔板處最為明顯。此種變化主要為擴建部分不均勻沉降所導致,并且在邊支點、中支點位置橫隔板效應明顯大于其他位置。

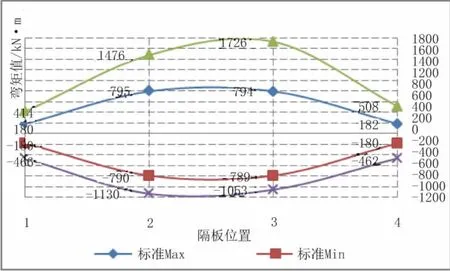

沿縱向四道橫隔板在擴建前后彎矩變化見圖4。

圖4 沿縱向四道橫隔板在擴建前后彎矩變化圖

可見在擴建前后,橫隔板處彎矩值增加了200~1 000 kN·m。

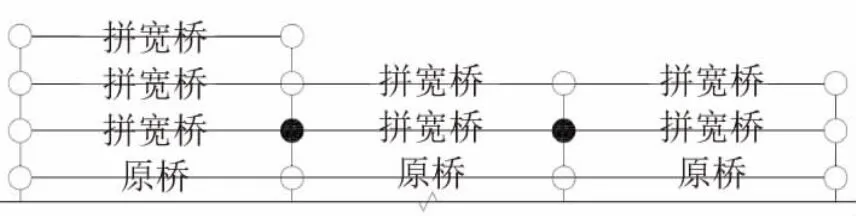

(2)支座脫空分析

定性分析可知,新橋沉降工況,會導致老橋的加載和新橋的卸載。考慮到新老橋之間存在1 a的齡期差異,按新橋整體沉降3 mm考慮,將該工況支座反力與成橋工況支座反力疊加,可以發現如圖5所示黑圈處支座會出現負反力,即新拼寬橋梁與老橋相接處的T梁,中支座可能出現支座脫空現象。

圖5 可能發生脫空的支座位置示意圖

表1 標準T梁與擴建后橋梁不同部位內力對比

因此,在運營過程中應進行沉降觀測,當發現新老橋之間的不均勻沉降超過3 mm時,需采取頂升措施以消除沉降過大對結構安全造成的隱患。

(3)縱向效應結果對比

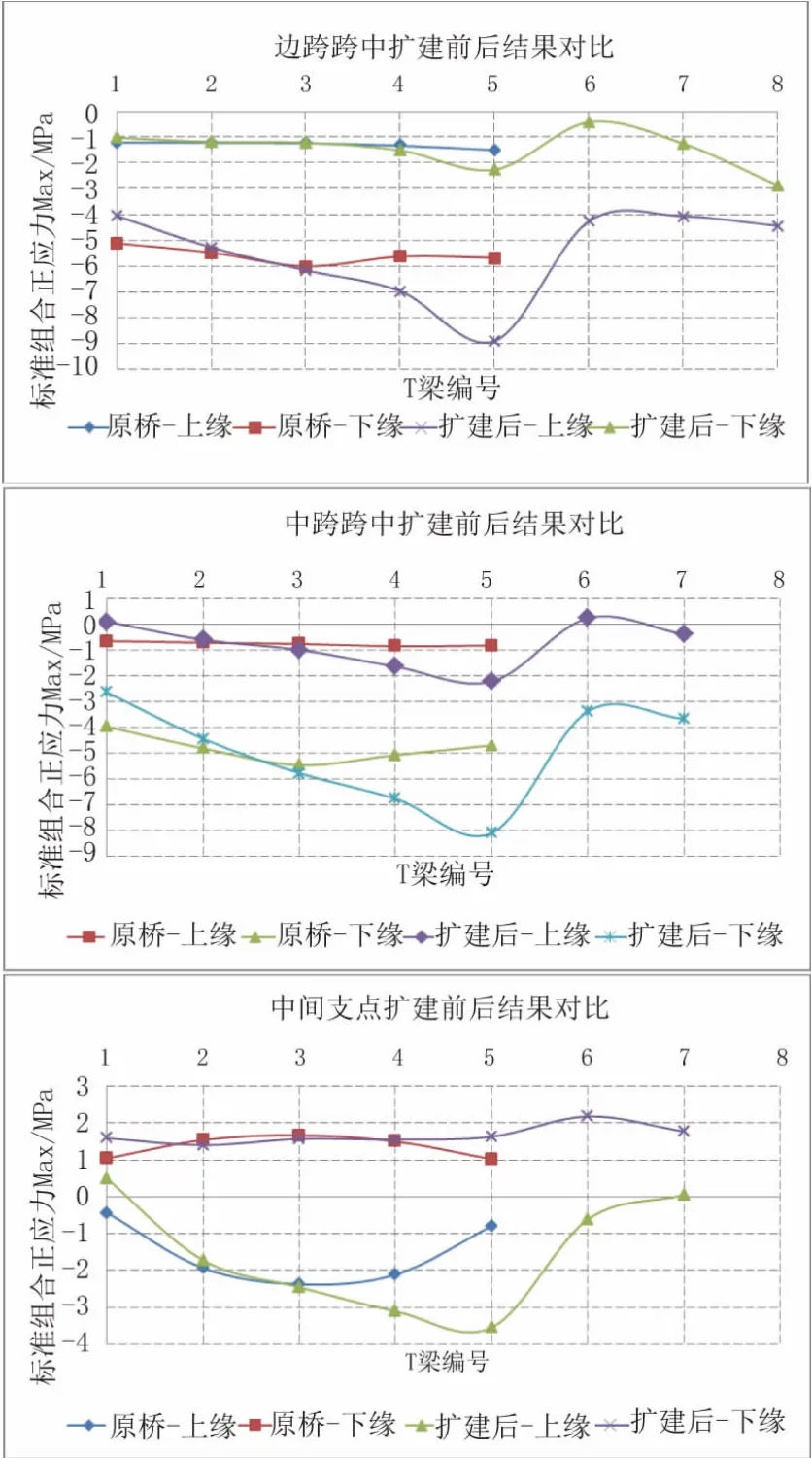

擴建后橋梁最寬處共有八片T梁,其中一片為單跨簡支T梁,其余均為三跨連續T梁。為了分析擴建部分對T梁結構的影響,對擴建后的T梁進行編號,具體見圖6。

圖6 T梁編號示意圖

主梁各道縱梁計算結果對比見圖7,其中成橋狀態標準T梁為建成10 a后,擴建結構為擴建部分建成10 a后;荷載組合考慮施工、梯度溫度、擴建部分沉降、汽車荷載等多種工況頻遇組合值。

圖7 橫橋向各片T梁擴建前后標準組合下應力對比圖

從圖7可以看出,與擴建后的結構相比,原橋各片T梁之間受力更為均衡。擴建后,各道T梁之間應力分配不甚均勻,與原橋相比存在1~3 MPa的差值,其中原橋與擴建部分交接處最為不利。

造成這種差別的主要原因有:新老橋之間存在1 a左右的齡期差異;簡支梁、連續梁相接等造成擴建部分結構較為復雜等。

4 整體穩定性分析[1-4]

4.1 結構概況

在其他邊界條件相同的情況下,橋梁整體的穩定性與自由長度息息相關,因此,選擇墩高最高的一聯進行全橋穩定計算。該聯為3×30.5=91.5 m,上部結構老橋為5片T梁,新橋拼接2片T梁。老橋下部為雙柱墩,樁基直徑1.8 m;新橋下部為單樁獨柱墩,樁基直徑2.2 m。

4.2 模型簡介

為分析擴建后橋梁穩定性的變化及不同連接方式對擴建橋梁整體穩定性的影響,本文分以下四種工況分別進行計算,每種工況下分別考慮橫橋向風荷載和順橋向風荷載兩種情況,見表2。

表2 不同工況模型概況表

采用 MIDAS CIVIL(2019)建模分析,主梁、蓋梁、橋墩及樁均采用梁單元進行模擬,單元截面按實際情況選取。每片T梁下按照板式支座支承條件約束,樁側采用土彈簧約束,樁底固結。

4.3 計算結果對比

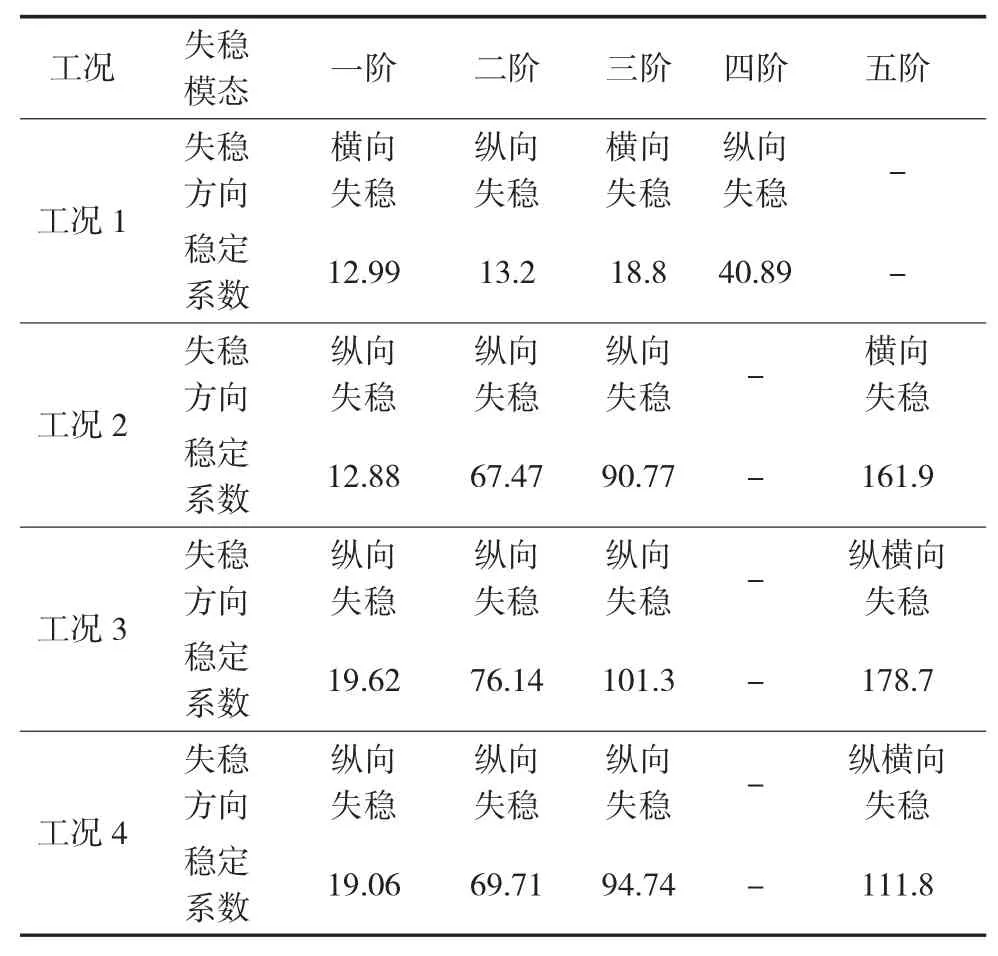

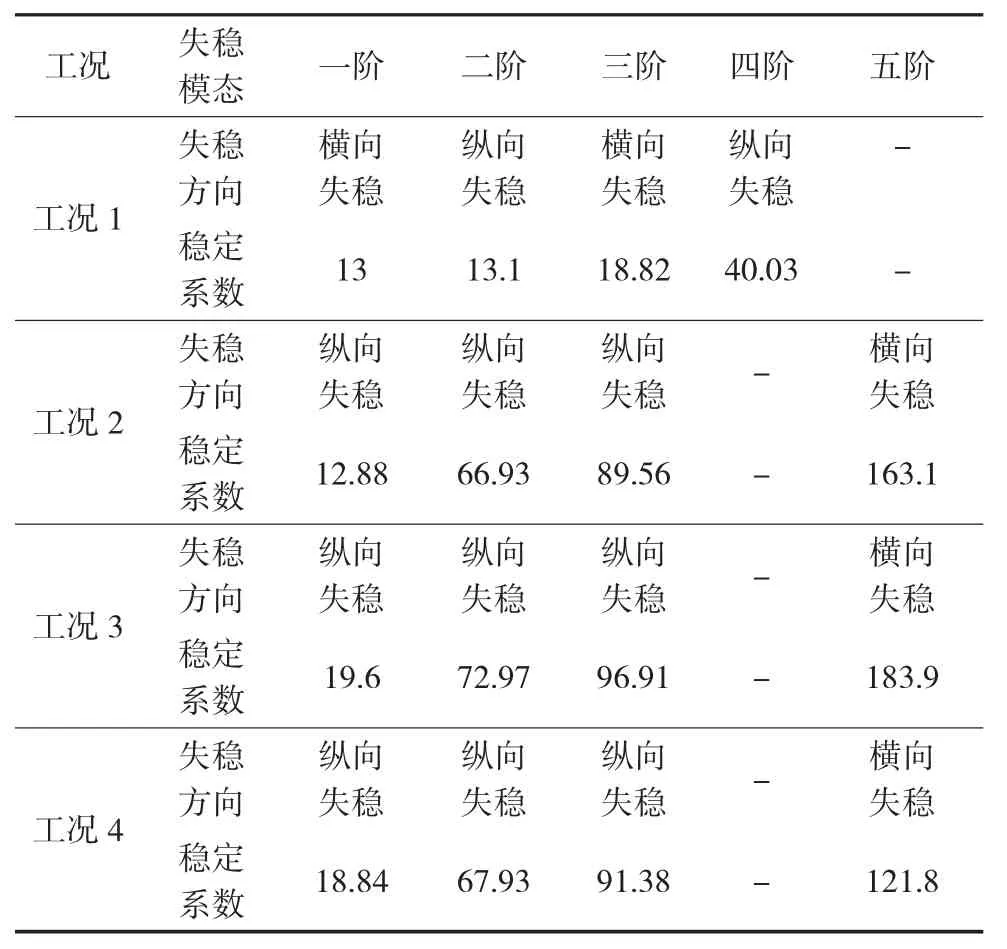

四種工況下橋梁結構穩定性計算結果見表3、表4。

由以上計算結果可見,工況3(擴建橋梁工況—新老橋上下部均連接)下,結構的穩定性與新橋獨立工況相比提高了50%,若去掉下部結構之間的連接(即工況4),結構整體的穩定性有所下降,因此設計中宜采用新橋老橋上下部連接的方式來加強結構整體的穩定性。

5 結 論

由以上分析可見,對于預制T梁結構,如果發生橫向拼寬,并且拼寬部分與原橋橫向連為整體,那么擴建工程對于結構受力有著較為明顯的影響:

表3 縱橋向風荷載作用下不同工況穩定性計算

(1)對于橋梁橫向,擴建部分沉降會使得支點位置橫隔板內力顯著增大,幾乎為標準梁中橫隔板內力的兩倍左右;

(2)當新老橋之間發生不均勻沉降時,擴建T梁靠近老橋的一片T梁中支點支座可能出現脫空現象;

(3)由于齡期差異和擴建部分沉降的影響,會導致各道T梁間的內力分布不均衡,從而導致新老橋交接部位T梁受力較為不利。

因此,在結構設計中應對以上提到的不利位置予以著重考慮,并且布置拼寬橋梁沉降觀測點,如擴建結構在運營過程中與老橋之間發生較大不均勻沉降時,需采取頂升應對措施以消除沉降過大對結構安全造成的隱患。

表4 橫橋向風荷載作用下不同工況穩定性計算

從全橋穩定的角度考慮,為保證擴建結構的整體穩定性,應對新老橋的上下部結構均采取有效的連接。