會計信息相關性與可靠性邏輯關系的權衡

李曉冬 張永珅 方博軒

一、引言

會計信息質量特征作為財務會計概念框架的一個必不可少的組成部分,是具體化的財務報告目標,是評價和選擇會計程序、方法和會計準則的標準,它解決了會計信息有用性的評價標準問題。關于會計信息質量特征的具體內容,世界各主要準則制定機構的提法不盡相同,但相關性和可靠性已經得到各機構的普遍認可,即使這樣,相關性和可靠性仍然存在很大的分歧和尚待解決的難題,因此一直成為學界研究的熱點。可靠性和相關性不僅會對會計信息使用者的效用產生重要影響,而且也會制約其他的質量特征。可靠性和相關性既對立又統一,二者經常存在矛盾。當會計信息更偏向于相關性時,會計信息可靠性的質量就有可能下降;反之,當會計信息更偏向于可靠性時,會計信息相關性的質量就有可能下降,此時就要對會計信息的相關性和可靠性加以權衡,但一項對信息使用者決策有用的會計信息應當同時包含可靠性和相關性,二者僅在偏重程度上有所不同。當相關性和可靠性發生矛盾時,如何權衡二者之間的關系,即優先考慮相關性還是可靠性,還是二者同時加以考慮?FASB和IASB對這一問題均采取回避態度,但是,FASB/IASB聯合概念框架研究組在2010年9月發布的《目標與質量特征》的最終稿中明確對會計信息基本質量特征的邏輯順序進行了界定,即在滿足會計信息相關性的前提下,運用如實反映來描述經濟現象,也就是說,會計信息質量特征的相關性優于可靠性。但是這也引發了我們的思考,相關性優于可靠性的邏輯順序真的有助于高質量會計信息質量的提供嗎?在會計準則國際趨同的大背景下,對這一問題的研究具有重要的理論與現實意義。

二、相關性與可靠性邏輯關系權衡的主流觀點

(一)會計信息相關性優于可靠性

在相關性和可靠性邏輯關系的權衡問題上,FASB和IASB均未作出合理解釋,并沒有在各自的財務會計概念框架中就這一問題作出明確的說明,但是從各自財務會計概念框架中關于會計信息質量特征部分的論述中可知,其極力贊成相關性優于可靠性。

FASB第2號財務會計概念公告“會計信息質量特征”中,對相關性與可靠性的取舍問題避而不談。其實,FASB一直注重“相關性”。上世紀的80年代起,理論與實務界要求財務報告改革的呼聲就一直存在,回顧這些改革舉措,其落腳點都在于會計信息的相關性。譬如美國注冊會計師協會在其調查報告中提出的許多建議,如披露前瞻性的信息、披露資產和負債計量的不確定性等明顯地側重于會計信息相關性的改進(AICPA,1994)。Wallman的觀點甚至更為激進、但卻在一定程度上反映了美國學者更為關注相關性。按Wallman的觀點,會計信息最為重要的質量特征便是相關性,為此他還提出了一個彩色報告模式,這個模式包含五個層次,這五個層次集中說明了相關性是會計信息質量特征之首。FASB/IASB聯合概念框架研究組(2010)對會計信息相關性和可靠性邏輯關系的權衡作了明確的界定,即會計信息相關性優于可靠性。夏冬林(2004)認為,相關性和可靠性是會計信息質量必須同時滿足的要求,可靠性與生俱來,而相關性將隨著資本市場的發展逐漸占據主要地位。王彥超(2009)通過解讀新會計準則體系的內容,發現我國的新會計準則體系雖在可靠性和相關性之間作了充分的權衡,但整體上略為側重相關性,結果卻不顯著。

(二)會計信息可靠性優于相關性

美國會計學家佩頓和利特爾頓在1940年出版的《公司會計準則導論》中指出,會計的核心是收益的決定,資產的本質是尚未耗用的成本。佩頓和利特爾頓堅持的歷史成本原則被視為是會計信息可靠性優于相關性的代表。英國ASB的“財務報告原則公告”認為可靠性比相關性更為重要,對會計信息使用者決策的信息應該首先是可靠的,其次才是可靠會計信息中那些相關的信息。余應敏(2002)認為,相關性和可靠性之間存在著一定的矛盾,真正相關而又可靠的信息較難獲取,這時為了取的有用的會計信息,現實的選擇是在可靠性的前提下選擇最相關的信息。葛家澍(2004)更是把可靠性視為會計信息質量特征甚至是財務會計的核心和靈魂,即便公允價值計量模式得到了廣泛的應用,可靠性仍然為首要的信息質量特征。2006年我國《基本會計準則》也基本認可會計信息可靠性優于相關性的觀點。我國其他學者如蓋地(2006)、董盈厚等(2011)也持相同的觀點。

(三)會計信息相關性與可靠性同等重要

朱元午(1999)認為,會計信息相關性和可靠性的權衡是一個兩難的選擇,過于強調相關性和可靠性都可能是有害的。朱清香等(2009)認為不能簡單地對相關性和可靠性做出孰優孰劣的評價,而要根據實際的會計環境進行權衡,二者既對立又統一,共同服務于會計信息的有用性,必須同時兼顧。李培根等(2013)也認為,為保證會計信息的有用性,相關性和可靠性必不可少,但是很難同時滿足,應該從具體的交易和事項、具體的信息使用者和具體環境來處理二者的關系。

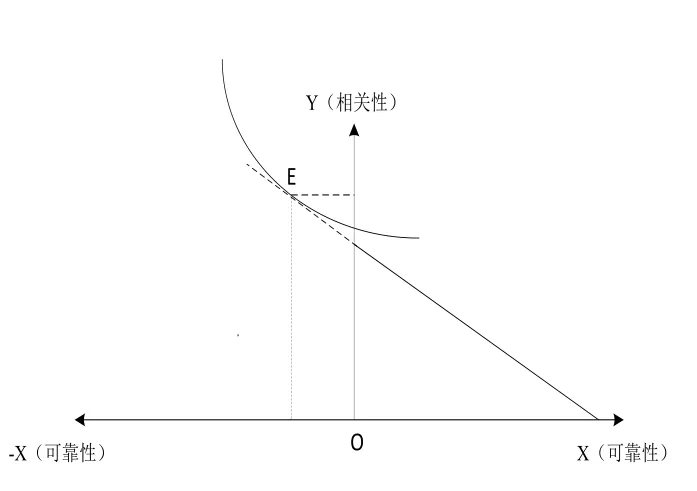

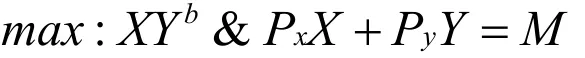

圖1 會計信息相關性優于可靠性

圖2 會計信息可靠性優于相關性

圖3 會計信息相關性至上

圖4 會計信息可靠性至上

圖5 信息使用者極力追求可靠性的決策結果

圖6 信息使用者極力追求相關性的決策結果

三、相關性與可靠性邏輯關系權衡的經濟學分析框架的構建

為了建構會計信息相關性與可靠性邏輯關系權衡的經濟學分析框架,本文借用微觀經濟學中的效用和預算線的概念,首先從經濟學的視角剖析了相關性與可靠性邏輯關系權衡的主流觀點,其次對相關性與可靠性邏輯關系的權衡作了經濟學的論證。

(一)相關性與可靠性邏輯關系權衡的主流觀點:經濟學視角的解釋

任何信息產品的提供都不可能是免費的,會計信息也不例外。實際上,企業通過提價的方式將會計信息的生成成本間接地轉嫁給了會計信息使用者,因此,會計信息使用者同時也是會計信息消費者。根據微觀經濟學的理論可知,會計信息消費者作為理性的經濟人,必定要求實現效用的最大化。基于這一認知,本文從微觀經濟學中的無差異曲線和預算線的概念出發,通過構建會計信息消費者的效用函數,從經濟學的角度對會計信息相關性和可靠性邏輯關系的權衡問題進行解釋。假定會計信息中相關性的數量為Y,可靠性的數量為X,會計信息消費者的效用函數為U(X,Y),預算約束方程為PxX+PyY=M,其中,Py為相關性的成本,Px為可靠性的成本,M為會計信息消費者為獲取這些會計信息所付出的代價。

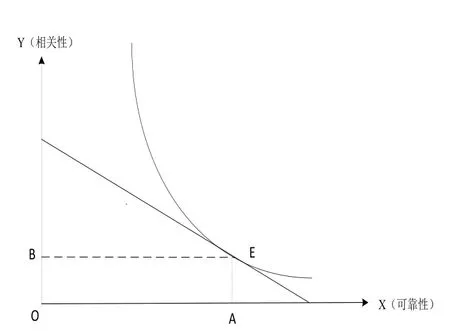

1. 會計信息相關性優于可靠性的經濟學解釋

如圖1所示,當相關性優于可靠性時,會計信息消費者的無差異曲線凸向原點,在預算線與無差異曲線的切點E處,會計信息使用者(消費者)的效用達到最大化。此時,線段OB>OA,表明在會計信息相關性與可靠性邏輯關系的權衡過程中,相關性優于可靠性,但始終不能完全替代可靠性。

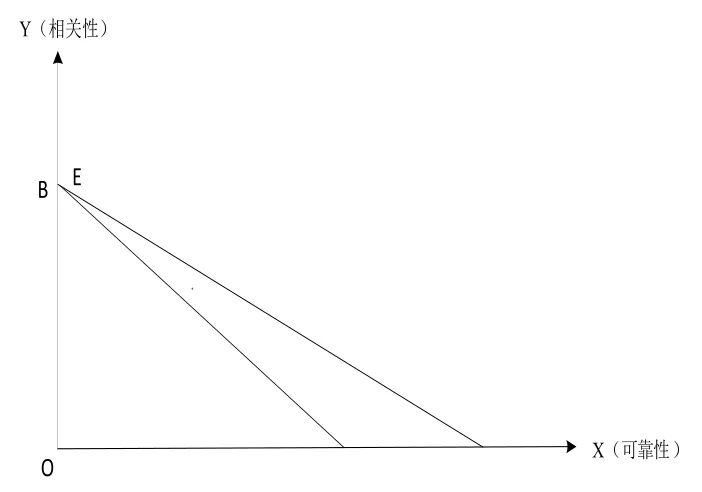

2. 會計信息可靠性優于相關性的經濟學解釋

如圖2所示,當會計信息的可靠性優于相關性時,會計信息消費者的無差異曲線凸向原點,在預算線與無差異曲線的切點E處,會計信息使用者(消費者)的效用達到最大化。此時,線段OB<OA,表明在會計信息相關性與可靠性邏輯關系的權衡過程中,可靠性優于相關性,但始終不能完全替代相關性。

3.兩種極端情形的經濟學解釋

(1)會計信息相關性至上

會計信息相關性至上是指在權衡會計信息相關性與可靠性的邏輯關系時,會計信息使用者為了追求會計信息的相關性,甚至可以完全放棄可靠性。當相關性至上時,會計信息使用者的效用函數變為一條直線,如圖3所示:

從圖3可知,當會計信息相關性至上時,會計信息消費者在無差異曲線與其預算線的交點E處實現了效用最大化,此時的會計信息可靠性為0,相關性為線段OB。

(2)會計信息可靠性至上

會計信息可靠性至上是指在權衡會計信息相關性與可靠性邏輯關系的過程中,會計信息使用者為了追求會計信息的可靠性,甚至可以完全放棄相關性。當可靠性至上時,會計信息使用者的效用函數變為一條直線,如圖4所示:

從圖4可知,當會計信息可靠性至上時,會計信息消費者在無差異曲線與其預算線的交點E處實現了效用最大化,此時的會計信息相關性為0,可靠性為線段OA。

(二)相關性與可靠性邏輯關系權衡的經濟學分析

1.研究假設

(1)會計信息消費者(使用者)是完全理性的;(2)會計信息消費者具有凸性偏好;(3)相關性和可靠性對信息使用者的效用為正。

根據上述假設,構建的效用函數為:U(X,Y)=XY,預算約束方程為PxX+PyY=M,其中,X和Y的含義同上文,Py為相關性的成本,Px為可靠性的成本,M為會計信息消費者為獲取信息所付出的成本。

2.經濟學分析模型的建構

(1)假設會計信息消費者對相關性與可靠性的偏好程度相同

在這種情形下,消費者的效用函數為:U(X,Y)=XY,此時會計信息消費者達到效用最大化可以用下式表示:

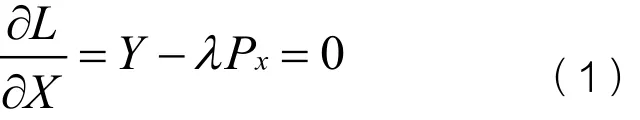

通過構造函數:L= XY-λ(PxX+PyY- M)可知,要達到效用最大化需滿足以下條件:

如果要對會計信息相關性與可靠性邏輯關系的權衡做出判斷,即要對X與Y之間的大小做出判斷,我們就需比較Px與Py之間的大小。歷史成本計量是與可靠性有關的計量屬性,以原始憑證等交易憑證作為記賬依據,信息的獲取成本較低。而公允價值計量屬性是與相關性有關的計量屬性,以活躍的交易市場的價格為記賬依據,如果不存在活躍的交易市場,則需要運用估值模型,因此,信息的獲取成本較高。由上述分析可知,Px<Py,所以會計信息的可靠性X>相關性Y。

綜上,當會計信息消費者對相關性與可靠性的偏好程度相同時,會計信息的可靠性優于相關性。

(2)假設會計信息消費者更偏好可靠性

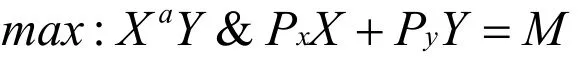

在這種情形下,消費者的效用函數 為:U(X,Y)=XaY(a>1), 此時會計信息消費者達到效用最大化可以用下式表示:

通 過 構 造 函 數:L= XaY-λ(PxX+PyY- M)可知,要達到效用最大化需滿足以下條件:

綜上,當會計信息消費者更偏好可靠性時,會計信息的可靠性優于相關性。

(3)假設會計信息消費者更偏好相關性

在這種情形下,消費者的效用函數 為:U(X,Y)=XYb(b>1), 此時會計信息消費者達到效用最大化可以用下式表示:

通 過 構 造 函 數:L= XYb-λ(PxX+PyY- M)可知,要達到效用最大化需滿足以下條件:

由(1)可知:Px<Py,b>1,所以:

綜上所述,對于(3)的情形,即當會計信息消費者對相關性的偏好程度更大時,會計信息的相關性更優于可靠性;當會計信息消費者對相關性的偏好程度較小時,會計信息的可靠性優于相關性;對于(1)和(2)的情形,即會計信息消費者更偏好可靠性時,會計信息的可靠性優于相關性;

因此,會計信息相關性與可靠性邏輯關系的權衡似乎取決于會計信息消費者的偏好,但這個結論是以“會計信息相關性和可靠性能夠為會計信息消費者提供正效用”為假設的。下面將放松這一假設條件作進一步的分析。

由上文的分析可知,會計信息的相關性具有相對性,而可靠性則具有絕對性,因此相關性體現了會計信息價值的中性,即如果會計信息不相關,則它的價值為0;而可靠性則體現了會計信息價值的非中性,即如果會計信息不可靠,則它會損害會計信息使用者,此時它的價值小于零。所以從會計信息價值的角度看,會計信息相關性的取值范圍為:Y∈[0,1],可靠性的取值范圍為:X∈[-1,1]。下面將根據會計信息消費者的效用函數U(X,Y)=XY來判斷會計信息可靠性和相關性對其效用可能產生的影響。

(1)當Y>0,X>0時,效用函數U>0,此時會計信息對信息使用者具有正效用,會計信息兼具相關性和可靠性。特別是,當Y=1,X=1時,U=1,此時會計信息消費者的效用達到最大。

(2) 當 Y=0,X ∈ [-1,1]時,效用函數U=0,此時對會計信息消費者來說,完全不相關的信息沒有效用,這也說明了相關性具有價值中性的特性。

(3)當Y>0,X<0時,效用函數U<0,此時會計信息對信息使用者具有負效用,這說明如果會計信息不可靠,即使它具備相關性,對信息使用者而言也是有百害而無一利。

綜上所述,從相關性與可靠性對會計信息消費者的影響來看,其決策效用會因它們對信息使用者的影響的性質不同而有所不同。

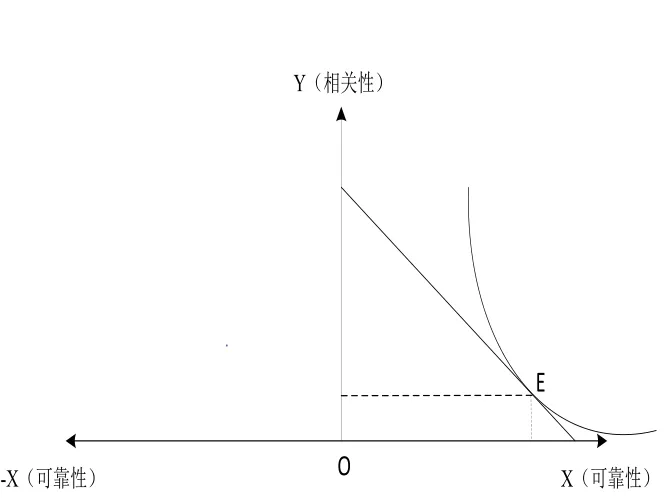

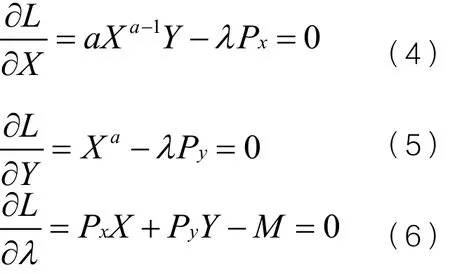

如圖5所示為會計信息使用者極力追求可靠性的決策結果。

由圖5可知,如果會計信息使用者極力追求可靠性,那么他一定可以實現正效用。因為如果會計信息很可靠但不相關,會計信息使用者也不會將其納入決策模型。

如圖6所示為會計信息使用者極力追求相關性的決策結果。

由圖6可知,如果會計信息使用者極力追求相關性,那么他有可能實現負效用。因為如果會計信息不可靠但很相關,會計信息使用者也會將其納入決策模型。

四、研究結論與啟示

(一)研究結論

FASB/IASB聯合概念框架研究組對會計信息相關性和可靠性邏輯關系的權衡作了明確的界定,即會計信息相關性優于可靠性,按照這一質量特征的要求,凡是與會計信息使用者決策相關的信息都應該被納入到財務會計報告的范疇,這勢必會導致財務會計邊界的無限擴展與延伸,而在現有的技術條件下要保證這些會計信息的可靠性卻并沒有那么容易,這勢必會同時降低會計信息的可靠性。由上文的經濟學分析可知,如果會計信息使用者極力追求相關性,那么他有可能實現負效用,因此對FASB/IASB聯合概念框架研究組對會計信息質量特征“相關性優于可靠性”的這一界定,我國在促進會計準則國際趨同的過程中應持審慎態度,不應該貿然盲從和趨同,而應該堅持會計信息可靠性優于相關性的觀點,這對于提高我國的會計信息質量、為經濟的高質量發展提供高質量的會計信息保障和保護會計信息利益相關者的利益具有重要意義。

(二)啟示與反思

改革開放40多年來,我國經濟實現了跨越式發展,取得了舉世矚目的成就,在這一過程中,我國的會計理論研究也被裹挾著一路高歌猛進,取得了很大的成績,基本達到或接近世界發達國家的會計理論研究水平。誠然,在會計理論的研究中,我們需要“仰望星空”,緊跟時代發展步伐研究譬如業財融合、財務共享、物聯網、大智移云環境對現代財務會計理論的影響等等,不斷更新會計理論,使之適應實踐的發展,我們并非否定這些“高大上”的研究。我們也需要“腳踏實地”,且奔且回頭,研究熟知的會計知識世界中的盲點,返回原點再出發。這給我們的啟示與反思意義在于,在學習西方的會計理論時,我們不能照抄照搬,必須結合我國的實際進行本土化研究。改革開放40多年來,盡管我國學者一直圍繞“構建具有中國特色的會計理論與方法體系”鼓與呼,也基本上形成了兼具我國特色的會計準則體系,但是對于結合我國實際情況、對具體會計理論的本土化改造、提升、總結與反思的力度還遠遠不夠,由此導致譬如會計信息質量特征的層次、各特征之間的排序等問題在我國的研究水土不服。因此,筆者強烈呼吁我國致力于會計理論研究的學者,應該把論文寫在祖國的大地上,緊密結合新時代的中國實踐,沉下心來,研究真正的中國會計問題,結合中國情境和中國實際,改進、提煉、總結中國的會計理論和經驗,促進具有中國特色、中國風格、中國氣派的會計研究范式的形成與發展,使得“構建具有中國特色的會計理論與方法體系”真正落地,進而為國際會計理論的發展提供中國方案,貢獻中國智慧,不斷增強我國會計理論研究在國際會計體系中的自主權和話語權。