龐卡萊圓盤模型中雙曲三角形周長與面積的關系

2019-08-22 06:49:02◆

中國校外教育 2019年27期

關鍵詞:模型

◆

(北京市一零一中學)

一、引言

1826年Lobachevsky在承認歐幾里得所著的《幾何原本》中其他的公設的基礎之上,將其中的第五公設更改為“平面內(nèi)過直線外一點恒可做無數(shù)條直線與已知直線不相交”。

但是,因為缺乏直觀的幾何描述,雙曲幾何在一開始提出的時候并不能被當時的數(shù)學界所廣泛的接受,甚至就連羅巴切夫斯基自己都把它稱之為“沒有實際意義的虛幾何”。然而,幾十年之后,法國數(shù)學家龐卡萊在羅巴切夫斯基假定的第五公設的基礎之上,提出了龐卡萊圓盤模型,將雙曲幾何與歐氏幾何很巧妙地建立起了聯(lián)系。自此之后,越來越多的數(shù)學工作者們投身于雙曲幾何的研究當中,使得這一體系日趨完善。

本文所引用的《雙曲幾何》一書是由李忠老師等人所編寫,介紹有關雙曲幾何研究的科普類小冊子。本文當中所涉及的定義與性質(zhì)以及第三章中所用到的相關公式均出自此書,有需要的讀者請參見參考文獻[1]當中的前兩個章節(jié)。

在第一章中會簡單介紹引文中所提到的龐卡萊圓盤模型的定義及有關的基本定理。

二、基本定義與性質(zhì)

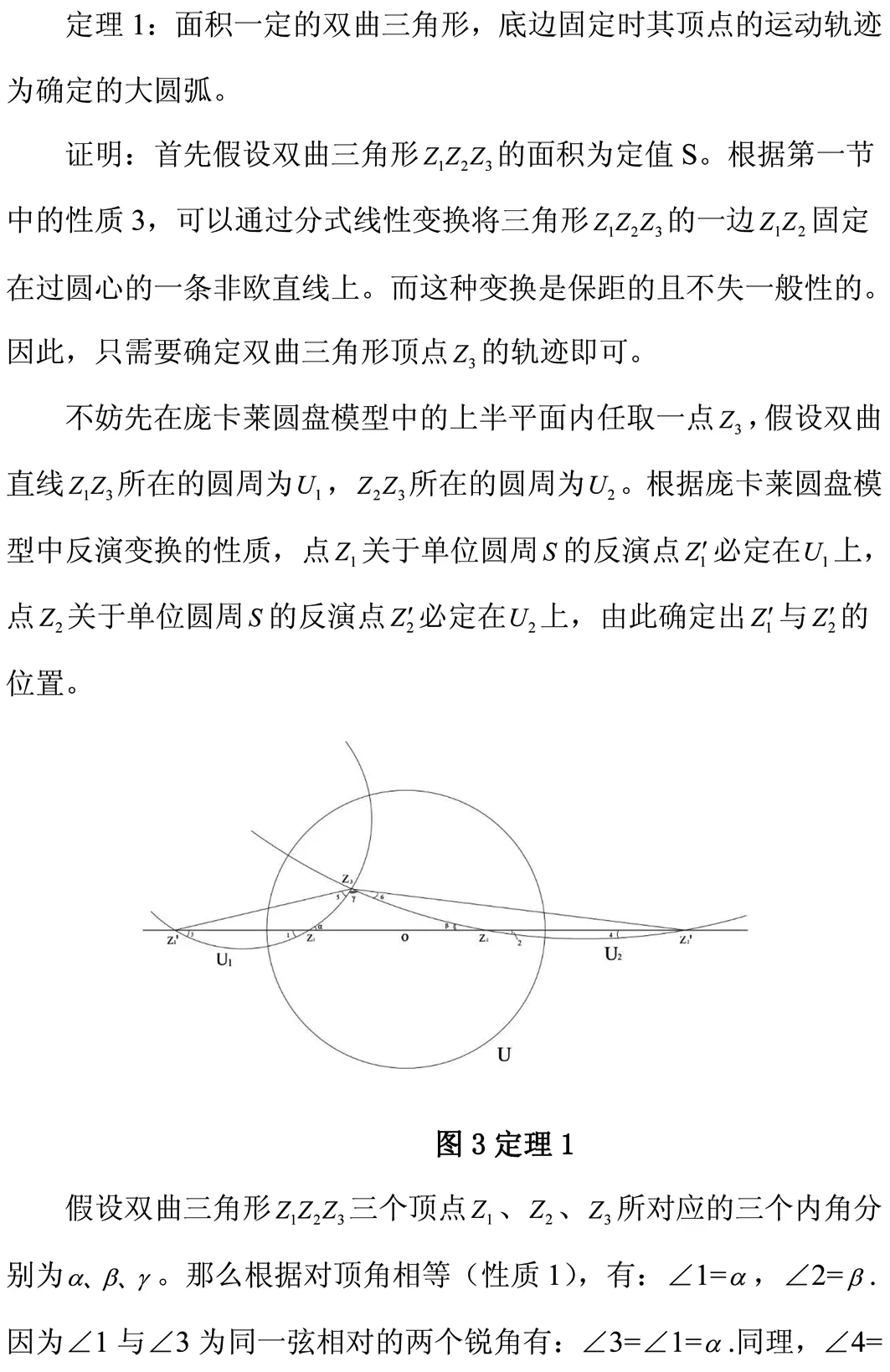

三、雙曲三角形頂點軌跡的研究

四、雙曲三角形面積一定時周長的變化

五、總結(jié)

通過本文的討論可知龐卡萊圓盤模型中雙曲三角形周長與面積之間的關系與歐氏平面上三角形二者之間的關系有著極高的相似性。對于這一問題未來的研究與討論方向,將把周長與面積的關系由雙曲三角形推廣到雙曲多邊形,進而嘗試研究龐卡萊圓盤模型上的等周問題。

猜你喜歡

童話王國·奇妙邏輯推理(2024年5期)2024-06-19 16:03:38

網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)管理(2022年1期)2022-08-29 03:15:20

導航定位學報(2022年4期)2022-08-15 08:27:00

中學生數(shù)理化·中考版(2022年8期)2022-06-14 06:55:24

新世紀智能(數(shù)學備考)(2021年9期)2021-11-24 01:14:36

成都醫(yī)學院學報(2021年2期)2021-07-19 08:35:14

新世紀智能(數(shù)學備考)(2020年9期)2021-01-04 00:25:14

中學生數(shù)理化·七年級數(shù)學人教版(2020年10期)2020-11-26 08:24:50

數(shù)學物理學報(2020年2期)2020-06-02 11:29:24

光學精密工程(2016年6期)2016-11-07 09:07:19