子宮內膜微腺體癌一例

倪慧靜,楊謝蘭,樊小琪

(昆明醫科大學第三附屬醫院/云南省腫瘤醫院 婦科,云南 昆明 650100)

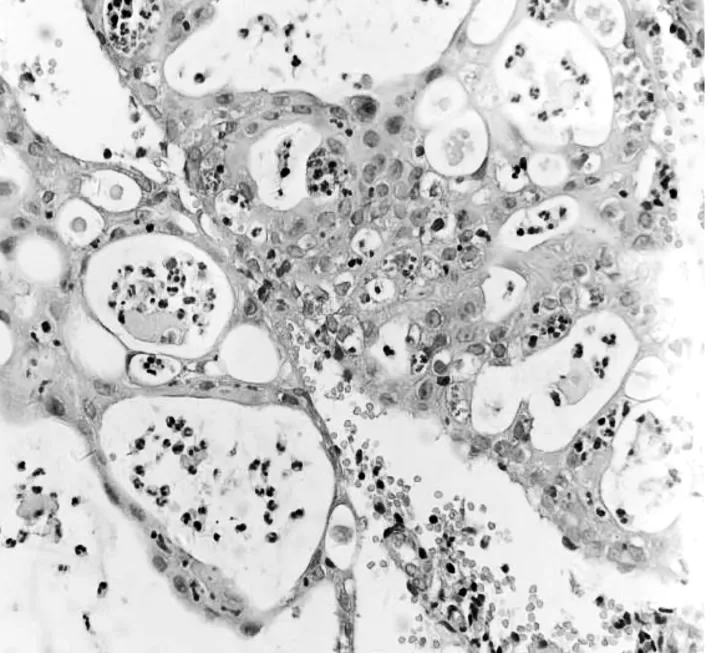

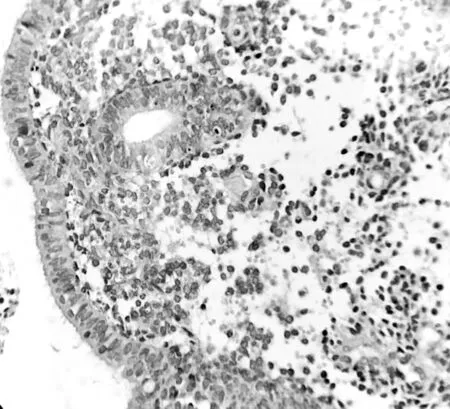

病 例 患者,女性,47歲,未孕未產,因“陰道不規則流血3月”入院。既往月經規律,否認激素服用史,否認“高血壓、糖尿病”病史,否認家族遺傳、腫瘤病史。3月前無誘因出現不規則陰道流血,出血呈間斷性,量中等,色鮮紅,伴下腹隱痛,至當地醫院就診,予診斷性刮宮,組織送外院病檢報告:(宮腔)子宮內膜復雜性非典型增生伴嗜酸性化生及局部癌變。診斷為“子宮內膜復雜性非典型增生伴局灶癌變”,建議至我院就診。入院查體:血壓:126/98mmHg,體型偏胖,BMI:29.7。專科檢查:子宮體:后位,正常大小,質中,活動可,輕壓痛,宮旁軟,其余無特殊。血生化提示糖耐量異常及高脂血癥,血清腫瘤標記物、胃腸鏡未見異常。B超:子宮內膜不規則增厚,回聲不均,與子宮肌壁分界欠清,最厚處約7mm,宮內未見腫塊圖像。盆腔MRI(見圖1、圖2):子宮內膜未見明顯增厚,宮腔近宮底左份小片狀異常信號,擴散加權上呈更高信號,增強后局部強化欠均,周圍結合帶完整,未見肌層受累征象。HC2 HPV DNA檢測:陰性。宮頸巴氏特染:檢出個別非典型腺細胞,傾向瘤變(AGC-FN),多考慮宮內膜來源。我院會診外院病理切片:(宮腔)子宮內膜腺體呈腺瘤樣增生,腺體排列密集,部分腺體呈篩孔狀,可見浸潤及細胞異型,局部癌變(見圖3、圖4)。病理診斷:宮內膜復雜非典型增生,部分區域考慮微腺體癌。于2017年11月21日予行“腹腔鏡下全子宮雙附件切除術”,術中探查子宮雙附件外觀正常,留取腹腔沖洗液,淡粉色。剖視子宮,內膜厚0.1cm,宮腔內見一腫塊,腫塊大小約1.2cm×1.2cm×0.6cm,切面灰白灰紅實性質軟,肌層及宮頸管未受累。術后病理結果示:細胞學診斷:(腹腔沖洗液):檢出輕度非典型病變細胞。<“全子宮雙附件”>子宮內膜全取:子宮內膜復雜性非典型增生。其余組織鏡下未見癌。最終診斷:子宮內膜微腺體癌IA期,術后未再補充放化療。門診隨訪1年余,相關檢查未見明顯復發及轉移征象。

圖1 盆腔矢狀面MRI

圖2 盆腔橫斷面MRI

圖3 子宮內膜診刮病理切片(HE×20)

圖4 子宮內膜診刮病理切片(HE×40)

討 論 子宮內膜微腺體癌(microglandular adenocarcinomas,MGA) 是子宮內膜黏液腺癌的一種變異類型。而子宮內膜粘液腺癌屬于相對少見的I型子宮內膜癌,約占子宮內膜癌的1%~9%,預后與同等分化程度的子宮內膜樣腺癌相同。自1992年Young等[1]首次報道MGA以來,至今共17例。既往16例為絕經后老年女性,6例有激素使用史[1,2],3 例有糖尿病、高血壓病史[3,4],1 例曾有子宮內膜增生病史[3]。有研究報道未孕者至少比生過一個孩子的人群增加2-3倍患I型子宮內膜癌的危險性,并且26%~47%發病可能與肥胖有關[5]。本例患者未絕經,偏胖,未孕未產,血生化提示糖耐量異常及高脂血癥,具有典型的Ⅰ型子宮內膜癌的病因學特征。

患者的臨床表現為陰道不規則流血,與以往報道的病例相似,MGA的超聲多數表現為子宮內膜不均勻增厚或宮腔線消失,相比常規I型子宮內膜癌無明顯特異性。近年來,MRI因其頗高的準確性已廣泛應用于子宮內膜癌的診斷、協助分期、個體化治療方案制定以及隨訪復查[6]。本例患者術前盆腔MRI提示未見肌層受累征象,考慮為子宮內膜癌早期,決定手術方式為“腹腔鏡下全子宮雙附件切除術”。

MGA的確診依賴病理學檢查,病檢結果為腺體排列緊密、大小不一的微腺體模式,部分腺體呈篩孔狀,腺體之間間質成分很少,甚至缺如,因該病罕見,極易與宮頸微腺體增生(microglandular hyperplasia,MGH) 和宮頸腺癌混淆,MGH和MGA鏡下很相似,但MGH細胞的異型程度比MGA輕,核分裂無或罕見[1],而MGA除具有與MGH類似的構象外,常可見宮內膜增生性病變或共存的子宮內膜樣癌區域[7],且MGA常伴桑葚樣成熟鱗化及間質內泡沫細胞,而無MGH的腺體周圍儲備細胞增生[8]。Zaloudek等[2]報道MGA多發生在子宮下段,而MGH好發于口服避孕藥或懷孕的育齡期女性,因此對絕經后婦女診刮標本診斷MGH應持謹慎態度。另外MGA還需與宮頸黏液腺癌鑒別,除了核分裂像和細胞異型性,免疫組化上,宮頸腺癌ER、PR(-),而大多數I型子宮內膜癌ER、PR(+),且宮頸腺癌P16的陽性表達率明顯高于子宮內膜癌[9]。遺憾的是本例患者因外院病理切片有限未行免疫組化檢測。因此子宮內膜病變若能采取宮腔鏡檢查,直接檢視病灶,定位采集病變組織,再結合病理科醫生廣泛取材,仔細辨別病變背景,注意細胞異型和核分裂,并聯合免疫組織化學與宮頸的良惡性病變的鑒別后可顯著提高MGA診斷的準確性。

本例MGA的治療參照NCCN指南I型子宮內膜癌的治療方式,術后因無高危因素未行輔助放化療,預后較好。黃文斌等[10]報道的1例同本例均為診刮組織中發現MGA,全子宮雙附件切除術后標本內膜僅見局灶的復雜性非典型增生。這種癌組織局限于子宮內膜淺層及以往研究報道MGA和子宮內膜樣腺癌共存[8]的現象,表明MGA與常規的子宮內膜癌相比可能代表了一種分化更高、侵襲性更低、分期較早、預后相對較好的子宮腫瘤。但由于迄今報告的病例數量有限,因此難以確定MGA病例的確切預后,還需大量的數據和長時間的隨訪來證實。