華南熱區農業氣候資源時空數據庫構建與集成分析①

胡 杰 戴聲佩 李茂芬

(中國熱帶農業科學院科技信息研究所/海南省熱帶作物信息技術應用研究重點實驗室海南海口571101)

地理信息系統(GIS)是基于計算機硬、軟件系統,對地理數據進行采集、儲存、管理、分析與應用的技術系統[1],融合了地理學、地圖學、遙感和計算機等學科[2],已經廣泛的應用在各行業不同領域[3]。地理信息系統可以管理多種地理實體和地理現象數據及其關系,用于分析和處理區域內地理實體、現象及過程,解決復雜的規劃、決策和管理問題[4]。近年來,地理空間數據急速增長,地理時空大數據已成為當前地理信息社會化應用服務的主要形式[5-6],已經成為當前研究的熱點領域。眾多學者針對不同需求開展了相關的地理時空數據庫研究,如針對自然環境方面的土地覆蓋變化[7]、土地利用調查[8]、資源環境[9]、自然資源資產[10]、森林資源管理[11]、遙感影像[12]、石漠化土地退化[13]、水土保持[14]時空數據庫研究,以及針對社會經濟方面的人口普查[15]、縣域地名[16]、智慧城市[17-18]、智慧旅游[19]等時空數據庫系統設計與實現,取得了卓有成效的成果。

農業氣候資源是農業自然資源的重要組成部分[20],直接影響農業生產過程,并影響區域農業生產結構、種植布局、作物種類、種植方式和耕作制度等[21]。林孝松基于網格單元構建了區域農業氣候資源數據庫,為區域農業氣候資源輔助決策支持系統的建設提供理論與技術基礎[22]。魏興萍[23]通過二次開發研制出重慶地區農業氣候資源信息化系統,為區域農業氣候資源的利用和深入研究提供幫助。劉志雄[24]探討了在Internet環境下采用瀏覽器/服務器(B/S)模式開發農業氣候信息系統的方法,并建立了基于B/S模式的湖北省農業氣候信息系統。謝先全[25]設計開發了福建省農業氣候資源信息系統,并完成了農業氣候系統功能模糊綜合評價,并開展了綜合農業氣候區劃和專題農業氣候區劃。此外,薛龍琴等[26]建立了河南省農業氣候資源數據庫及其查詢系統。

綜上所述,針對農業氣候資源時空數據庫的研究,在生產、管理及應用上面臨著一系列難題,如,數據源及存儲組織、分析處理與集成應用、數據全生命周期管理等問題[5,27]。因此,十分有必要開展針對農業氣候資源時空數據庫的研發,特別是在全球變暖背景下,中國華南熱區農業氣候資源發生了相應的改變[20],亟需完善相關研究。本研究基于氣象站點觀測數據,利用地理信息系統技術和面向對象的語言,構建了華南熱區農業氣候資源時空數據庫,并在此基礎上對相關農業氣候資源時空數據進行了集成分析,以期為區域可持續發展、生態環境保護、農業種植生產、農業區劃規劃,以及社會經濟發展等方面提供數據基礎和科學支撐。

1 研究區域概況與數據來源

1.1 研究區域概況

華南熱區介于北緯18°6′~28°26′和東經97°34′~120°30′,在行政區劃上包括福建省、廣東省、廣西壯族自治區、云南省和海南省大部分地區,及香港和澳門特別行政區,以及四川省、貴州省、湖南省和江西省的小部分地區,總陸地面積約66.80萬km2。除橫斷山脈地區和云南東北部高原地區外,該區域大部分地區屬熱帶、亞熱帶季風氣候,氣候溫暖濕潤,雨熱同季,年均氣溫21.40℃,降水量1 900.2 mm,區域內珠江是中國徑流量最大的河流,徑流年內分配極不均勻,4~9月汛期徑流量約占全年的80%左右。該區域不僅是中國重要的糧食生產基地,還是中國重要熱帶作物的生產基地,是中國農作物晚三熟和熱三熟區域,糧食作物主要有水稻、旱稻、小麥、番薯、木薯、玉米、高梁等,經濟作物主要有熱帶水果、橡膠、甘蔗、麻類、花生、芝麻、茶等。

1.2 數據來源

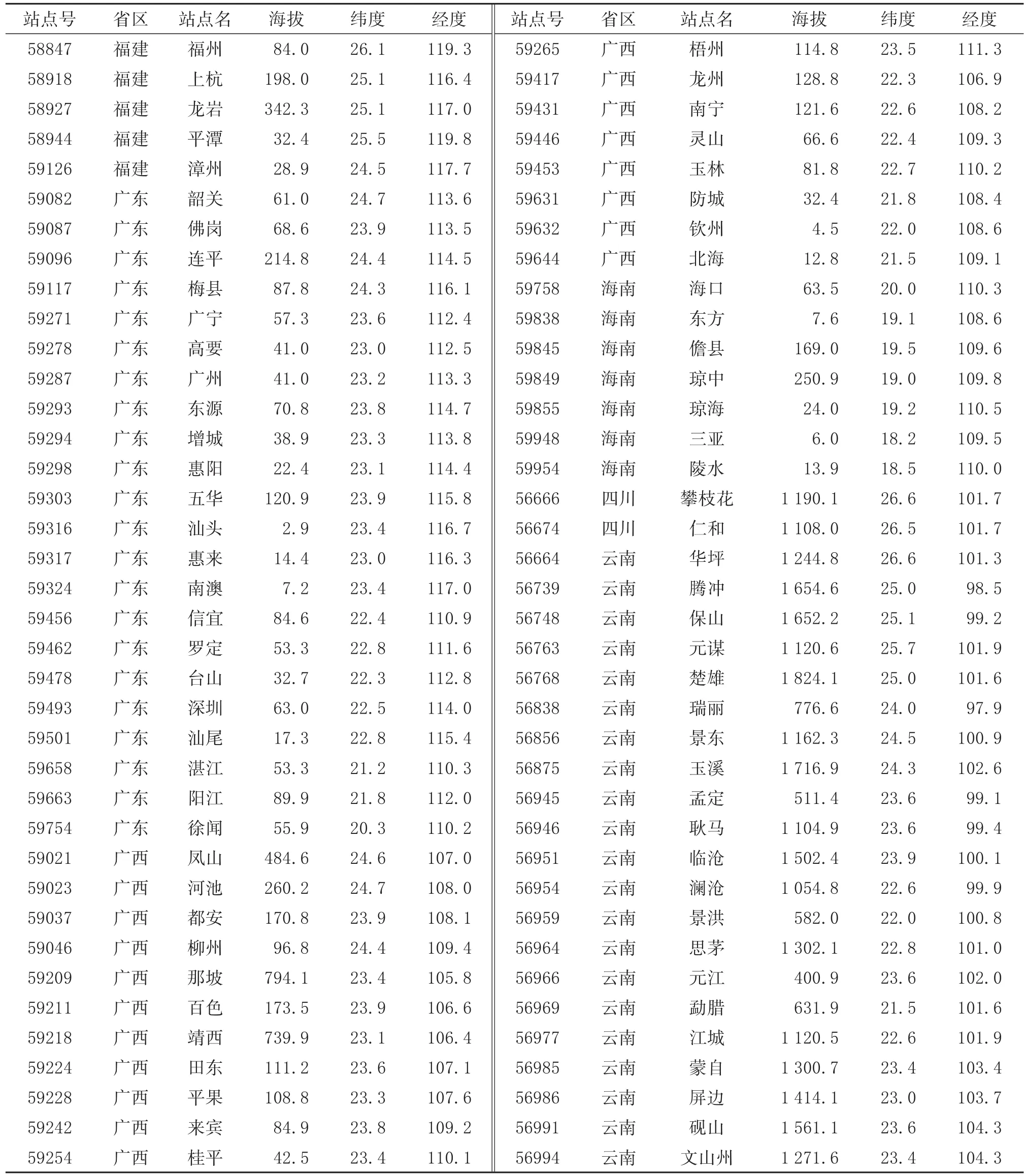

本文選取研究區域內76個資料序列較長的地面氣象站點(表1)逐日平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、降水量、日照時數、相對濕度、平均風速等7項氣象要素實測數據,為保證數據的完整性和連續性,數據時間段為1971年1月1日至2015年12月31日,來源于國家氣象科學數據共享服務平臺(http://data.cma.cn/)。研究區邊界數據采用國家基礎地理信息中心發布的1∶400萬中國行政區劃數據。

2 數據處理與系統構建

2.1 數據預處理

首先對原始下載數據進行檢查和質量控制,確保數據的完整性和連續性;其次利用Excel軟件對各站點和氣象要素質量控制后的數據進行統計分析;再次利用Matlab軟件編程計算各站點、各氣象要素的月平均值和總值;最后獲得76個站點7項氣象要素的月平均值和總值數據,為下一步生成點數據庫提供基礎數據。

2.2 點數據庫生成

對于點數據庫的生成,利用Matlab軟件編程將預處理的數據轉化成ArcGIS軟件批處理生成點數據庫的文本文件格式。本研究中的文本數據字段分別為站點號(ID)、經度(LON)、緯度(LAT)、氣象要素值(DAT),7個氣象要素1971年1月至2015年12月共計6 480個文本文件;之后利用Python+ArcGIS Desktop批處理程序,將這6 480個文本文件轉化為shapefile格式的點數據庫,為下一步空間插值做好數據準備。

表1 氣象站點信息表

2.3 地理空間插值

為了對比不同地理空間插值方法的效果,選取反距離權重(IDW)、普通克里格(Kriging)、薄板樣條函數(Spline)等地理空間插值方法,應用Python+ArcGIS Desktop批處理程序,將shapefile點文件批量插值。考慮計算時間和存儲空間,本研究中空間插值的空間分辨率為1 km,時間分辨率為月尺度。最后將空間插值后的月尺度各氣象要素空間柵格數據進行剪裁,獲得研究區范圍內各氣象要素時空柵格數據,數據總量約為222 GB。

2.4 時空數據庫系統構建

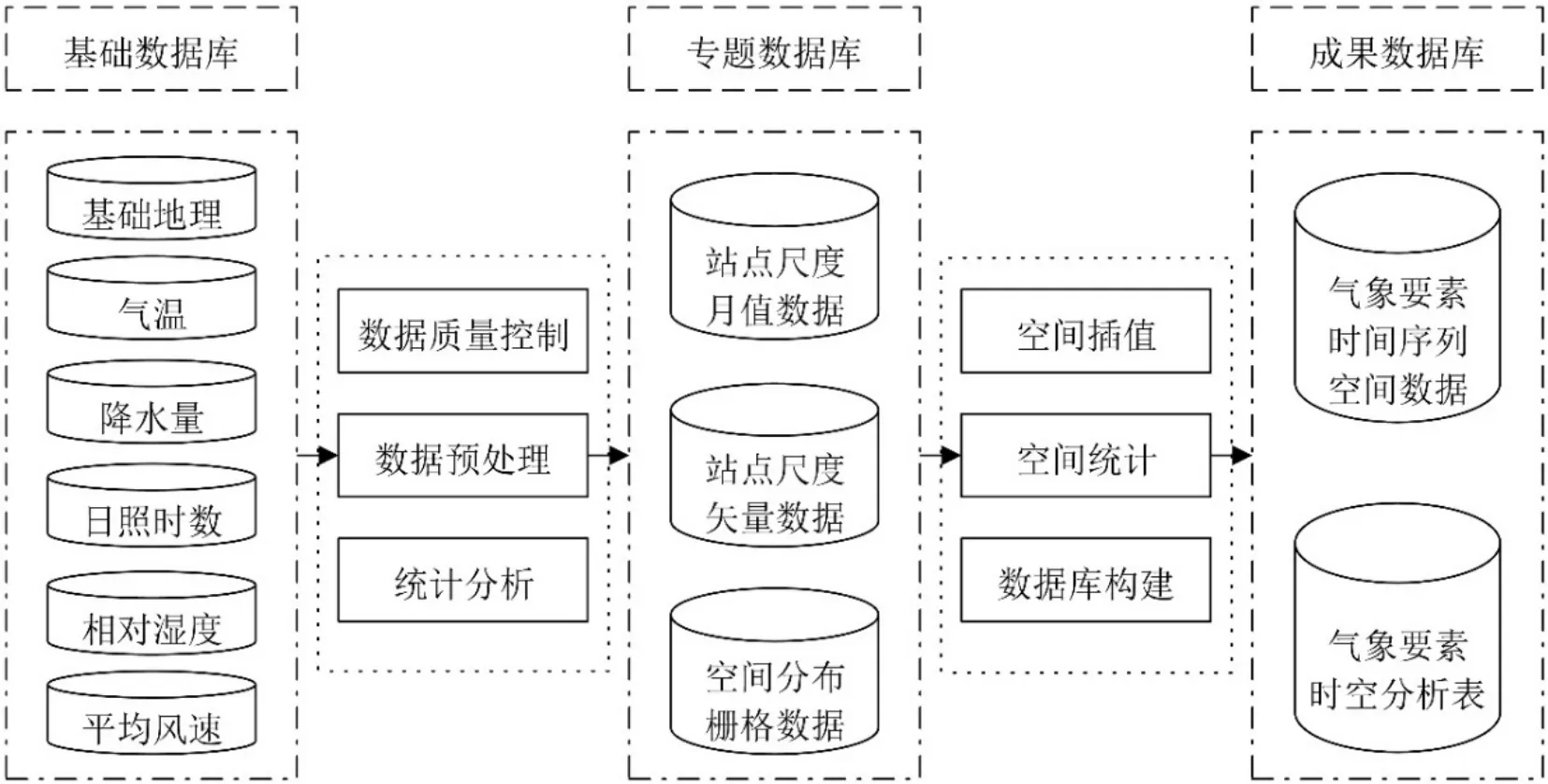

為了滿足面向農業氣候資源管理的需求,結合自然資源科學和空間信息技術,基于Microsoft Visual Studio 2010開發環境和ArcGIS Engine 10.0開發包,構建華南熱區農業氣候資源時空數據庫系統,該數據庫集源數據管理、專題數據管理和成果數據管理三者于一體,包括農業氣候資源基礎庫、專題庫和成果庫(圖1),數據庫的基本結構如圖1所示。對于不同數據類型的存儲方式,以shape或空間數據庫的feature class存儲矢量數據,以geotif、img、GRID等文件形式存儲柵格數據,以及非結構化的文檔、圖片存儲表格數據。對于數據的管理,結合面向對象的關系數據庫PostgreSQL和空間數據引擎技術,實現了屬性數據與空間數據的統一存儲與管理,有效地保證了數據的完整性和一致性,提高了數據訪問效率。

圖1 農業氣候資源時空數據庫系統架構

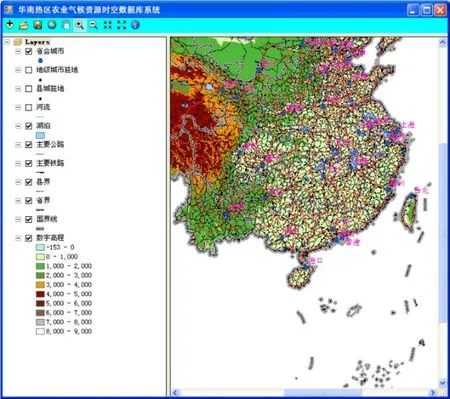

2.5 時空數據庫系統功能

本研究構建的華南熱區農業氣候資源時空數據庫系統界面如圖2所示。該系統具備以下功能:(1)直觀顯示華南熱區行政區劃信息、氣象監測站點信息、地勢信息、江河水流域信息以及遙感影像信息等。(2)圖層自由放大、縮小、漫游、鷹眼圖顯示、點擊地圖查詢、固定比例縮放、前后視圖緩存及刷新顯示。(3)利用該時空數據庫可以直接查詢華南農業氣候資源情況,實現華南熱區農業氣候資源的數字化和信息化管理。

圖2 農業氣候資源時空數據庫系統界面

3 數據集成分析

3.1 月尺度變化分析

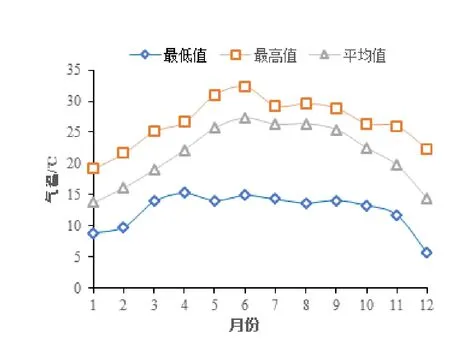

本研究共生成7個氣象要素(平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、降水量、日照時數、相對濕度、平均風速)1971~2015年每月尺度1 km分辨率的時空數據庫。由于篇幅限制,以研究區2015年月平均氣溫變化來分析研究區時空數據月尺度變化情況,圖3和圖4分別是2015年研究區月平均氣溫空間分布圖和2015年研究區月平均氣溫變化曲線,可以看出,研究區月平均氣溫空間分布呈現明顯的空間差異,春季(3~5月份)平均氣溫升高明顯,由東南沿海向北方逐步升溫;夏季(6~8月份)平均氣溫達到高值,其中研究區東部和中部地區平均氣溫高于27.5℃,而西部地區由于地形影響空間分布差異更加明顯;秋季(9~11月份)平均氣溫自北向南開始回落;冬季(12月份、1月份和2月份)平均氣溫較低,平均氣溫大多低于22.5℃,西部地區明顯低于東南沿海地區。

圖3 2015年月平均氣溫空間分布圖

3.2 年際尺度變化分析

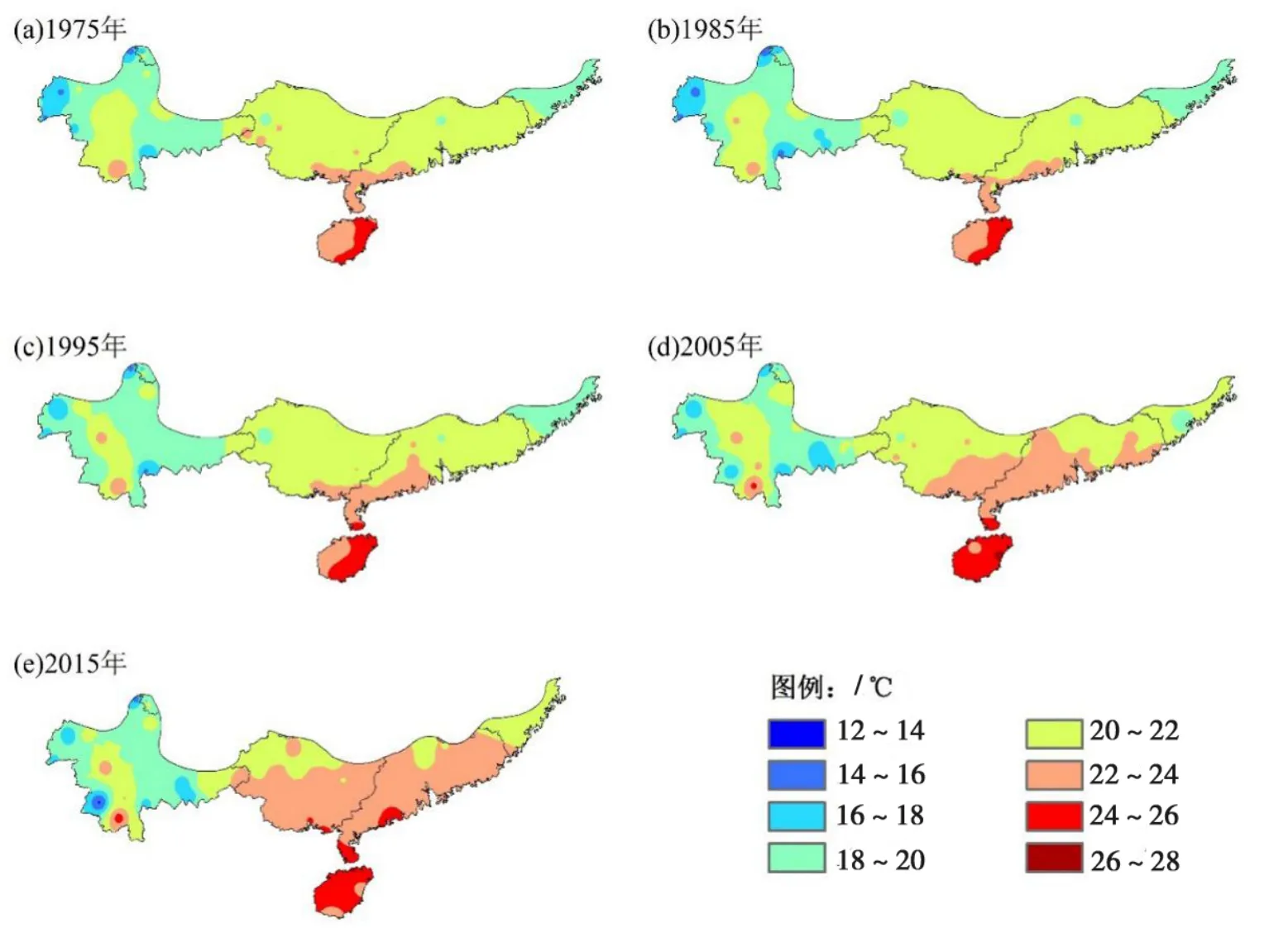

由1975、1985、1995、2005和2015年研究區平均氣溫空間分布圖(圖5)可知,近幾十年來,研究區平均氣溫整體呈升高趨勢,其中平均氣溫介于22~24℃的分布區域擴展最大,其分布范圍向北、向高海拔延伸,此外,平均氣溫大于大于24℃的分布區域也呈增加趨勢。由1975~2015年研究區平均氣溫變化曲線(圖6)可以看出,1975~2015年研究區平均氣溫從20.7℃升高到21.6℃,升幅達0.9℃,這與全球整體升溫趨勢相一致,由此可能會帶來一系列生態環境、社會經濟和可持續發展的問題。

圖4 2015年月平均氣溫變化曲線

3.3 不同氣象要素空間變化

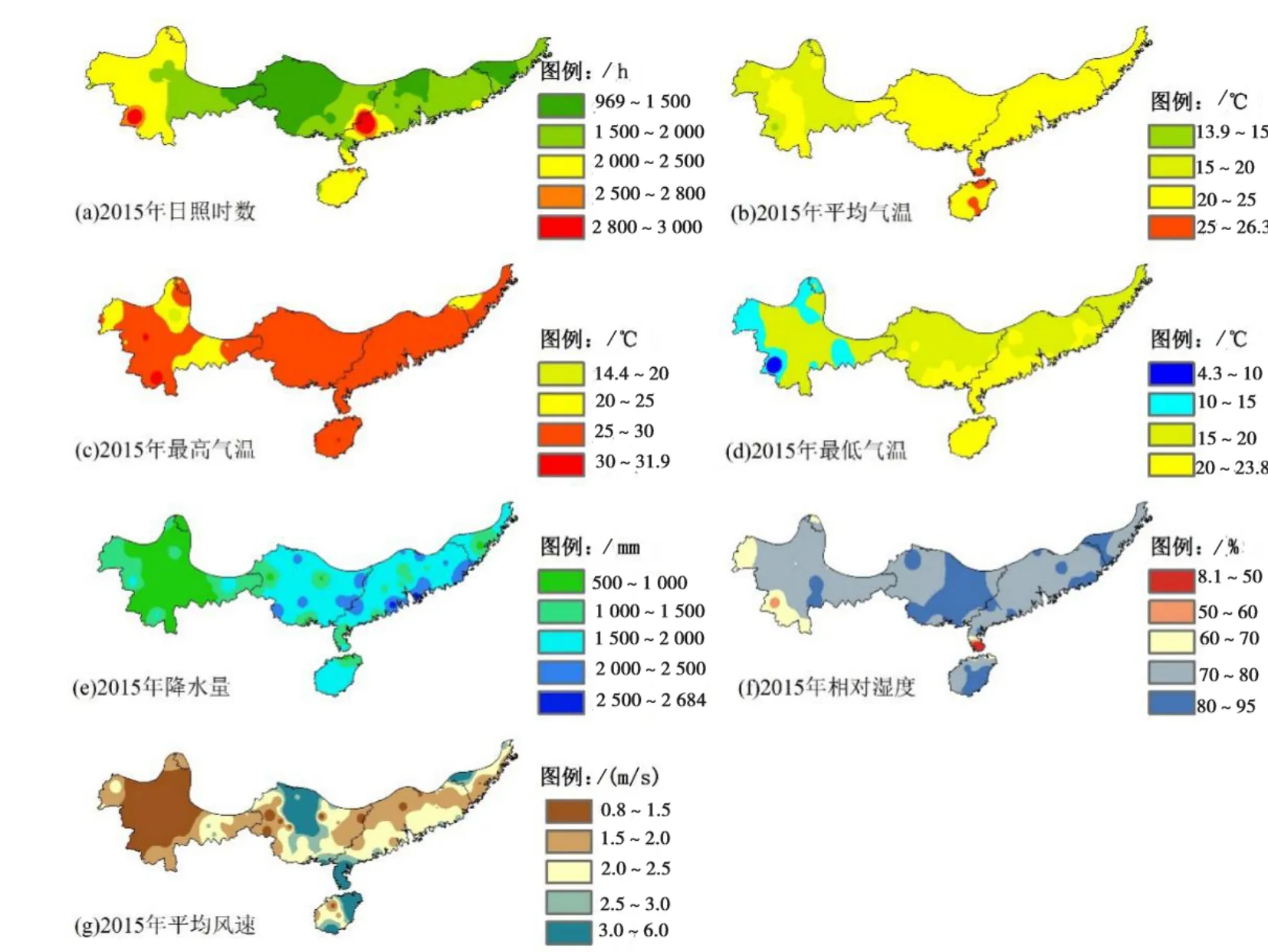

為了更好的說明華南熱區農業氣候資源時空數據庫情況,圖7展示了2015年研究區日照時數、平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、降水量、相對濕度和平均風速等7個氣象要素的空間分布圖。可以看出,不同氣候要素的空間分布存在顯著差異,2015年研究區日照時數高值區域分布在云南省、海南省和廣東省南部地區,低值區域分布在廣西省、福建省和廣東東部地區。研究區平均氣溫、最高氣溫和最低氣溫的空間差異基本一致,主要表現為研究區西部地區異質性較明顯,表現為較明顯的地形依賴性,研究區東部則表現為緯度依賴性。研究區降水量東南沿海地區明顯高于西部云南地區,相對濕度與降水量空間分布差異相似。平均風速在研究區中部地區形成通道,主要是由于風速較高的冬季風南下形成。通過分析不同氣象要素的空間分布變化情況,進一步研究其時空變化趨勢,可為區域農業生產、種植結構調整、規劃布局提供科學參考。

圖5 1975、1985、1995、2005和2015年平均氣溫空間分布圖

圖6 1975、1985、1995、2005和2015年平均氣溫變化曲線

4 結論

本文通過氣象數據資料收集、處理、分析,并利用Matlab、Python、ArcGIS和空間數據庫開發工具,構建了華南熱區農業氣候資源時空數據庫,并集成分析了相關氣候要素的月尺度、年際尺度和空間變化情況,可為區域可持續發展、生態環境保護、農業種植生產、農業區劃規劃,以及社會經濟發展等方面提供數據基礎和科學支撐,但該時空數據庫在時間延續性、空間精準性、數據擴展性、成果應用性等方面仍需要進一步的研究。

圖7 2015年各氣象要素空間分布圖