四川盆地東北部趙家灣地區飛仙關組地層層序劃分

羅孝杰,代宗仰

(西南石油大學地球科學與技術學院 四川 成都 610000)

層序地層學是20 世紀中后期發展起來的。18 世紀左右,國外研究人員就發現了搬運沉積與風化剝蝕作用在時間維度上呈周期性變化的規律[1]。20 世紀中葉,有學者指出層序的定義“以主要區域不整合為邊界的地層集體”并將北美的克拉通前寒武紀晚期至全新世地層劃分為六套地層層序。1977 年Vail 提出了海平面變化控制了層序發育的看法[2]。20 世紀90 年代至今,層序地層學從純理論研究進入到了理論和生產應用兩開花的時期。出現了諸如高分辨率層序地層學、成因地層學等理論學派理論學說也在油氣勘探中廣泛應用[3-5]。

本文研究層系為三疊系飛仙關組,趙家灣潛伏構造構造主要位于川東南中隆高陡構造區東北部溫泉井構造東段南翼斷下盤,趙家灣潛伏構造北與溫泉井構造東段之間有長店坊向斜相隔,南與馬槽壩構造相鄰,再向南經開縣向斜與門南場背斜傾沒端相望(圖1)。受大巴山弧形構造帶的改造經歷加里東運動、東吳運動等多期構造運動的影響。巖性主要以白云質灰巖、灰巖、白云巖及石膏、鮞粒云巖(灰巖)為主[6-7]。

圖1 趙家灣地區造位置

1 飛仙關頂底界面

由于趙家灣地區僅鉆井一口,故將領區菩薩殿、正壩、馬槽壩等井位的資料一同進行分析。認為:研究區內飛仙關組與丄覆嘉陵江組地層為連續沉積的整合接觸[8]。研究通常認為四川盆地內大部分地區飛仙關組與下伏地層之間為整合接觸 [9]。

1.1 飛仙關組頂界

飛仙關組沉積時期為一個海平面持續下降的時期,在飛四段即飛仙關末期時整個川東北盆地演化為一個蒸發-局限臺地相的環境[10]。整個區域內飛仙關頂部發育有一套紫紅、灰紫色薄層泥巖、泥質灰巖、泥質白云巖夾石膏等組成的巖相組合;受海平面早期上漲的影響嘉陵江期的沉積水體加深,底部一般發育沉積青灰色、淺灰色中-薄層狀泥晶灰巖及泥質泥晶灰巖[11]。(通過電測曲線特征來看,飛仙關頂部由于泥質含量較高常發育泥質灰巖、膏巖、泥巖表現在電測曲線上則是電阻率較低、自然伽馬較高。)在川東北地區此套飛四段紫紅色地層分布較穩定,于是各井間這樣的高伽馬、低電阻的特征就易于識別方便對比。

1.2 飛仙關組底界

飛仙關底部一般沉積一套灰綠色、深灰色、灰黑色薄層狀灰質泥巖、泥質灰巖、泥晶灰巖及深灰色、灰黑色薄層狀泥巖、頁巖,貧硅,不含硅質結核,在野外風化后常呈淺灰、灰白色[12];下伏長興組頂部沉積灰色、深灰色、灰褐-深灰褐色泥晶灰巖,層較厚,一般富含二疊紀生物化石,常見有硅質結核或團塊,二者在巖性上易于區分。

飛仙關底部沉積較厚的泥巖或泥質灰巖,從測井曲線上看具有較明顯的高伽馬值、低電阻率值得特征。另外,在自然伽馬能譜測井剖面中,長興組往往比飛仙關組放射性同位素量高,據此較容易確定其底界。(若飛仙關組底部為泥晶灰巖,由于泥質含量降低導致電阻率增高、自然伽馬降低;若長興組頂部發育生物礁,由于存在生物物質以及砂屑物質會導致電阻率降低、自然伽馬增高。出現這兩種情況使得飛仙關組與長興組的分界面變得不易劃分。)

2 飛仙關組層序地層學分析

由于研究區飛仙關組處于遠離物源的相區,所以其巖性的四分段不明顯。但沉積旋回在巖性組合的變化和測井曲線上仍有表現。在傳統的研究中,主要將飛仙關組進行4 段5 分的劃分方案,這樣劃分的缺陷在于往往會將自旋回或高級旋回的界面作為四級旋回的界面,從而影響沉積相的縱橫向分布與演化特征的認識。根據層序地層學的理論和方法,以識別相對海平面的升降變化為基礎,首先在目前資料較完整的正壩南-菩薩殿地區,通過鉆井與地面資料的仔細研究,對各井的層序變化從巖性、電性上進行詳細對比,并結合勘探需要,將在目前資料條件下可進行區域橫向對比的層序界線識別出來,將飛仙關組從下至上劃分為6 個四級層序。

2.1 飛仙關組各層序劃分

2.1.1 單井旋回劃分

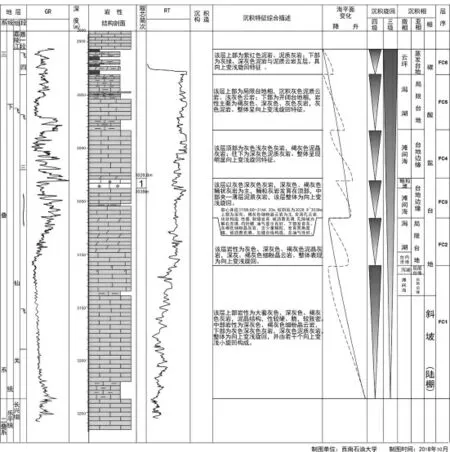

以趙家1 井為例(圖2),在FC1 期下部主要為沉積斜坡(陸棚)上部逐漸沉積碳酸鹽巖臺地相,整體為向上變淺旋回,并由多個向上變淺小旋回構成。

圖2 趙家1 井旋回對比

從巖性上下部為灰色深灰色灰巖,深灰色泥質灰巖,中部為深灰色、褐灰色細粉晶云巖,上部為大套灰色、深灰色、褐灰色泥晶灰巖。FC2下部主要為斜坡(陸棚)相,上部主要為碳酸鹽巖臺地相,主要有臺地邊緣、局限臺地等亞相以及潟湖、臺緣灘、灘間海等微相。巖性為灰色、深灰色、褐灰色泥晶灰巖,深灰、褐灰色細粉晶云巖,整體具向上變淺旋回。FC3 下部主要為斜坡(陸棚)相,上部為碳酸鹽巖臺地相的臺地邊緣亞相,沉積微相有灘間海和鮞粒灘。巖性以深灰色、褐灰色鮞粒灰巖為主,中部夾一薄層灰色泥質灰巖,整體為向上變淺旋回。FC4 主要為臺地邊緣相,沉積深灰色、褐灰色泥質灰巖;FC4上部為局限臺地的瀉湖相,巖性為灰色、淺灰色灰巖,褐灰色泥晶灰巖,夾薄層紫紅色泥巖。FC5 主要下部為局限臺地內的潟湖相,巖性主要為褐灰色、深灰色、灰色灰巖,灰紫色泥質灰巖,紫紅色泥巖、夾薄層石膏。FC6 主要為蒸發臺地的云坪微相,下部為灰綠色泥巖與泥質云巖夾薄層灰白色石膏互層,上部為紫紅色泥巖、泥質灰巖。

2.1.2 層序地層格架對比

為進一步討論趙家灣地區及鄰區飛仙關組的鮞粒灘及白云巖儲層分布規律,建立了研究區飛仙關組的層序地層格架對比方案。

正壩1-壩南1-玉皇1-菩薩1-菩薩2-趙家1-馬槽1 連井剖面走向約呈東西向。在飛仙關期正壩1-壩南1 井一帶,FC1、FC2、FC3 地層厚度突然增大,縱向上體現了一個陡坡的出現;在趙家1~馬槽1 井一帶FC1~FC5 的地層厚度均有明顯增大,表現了比正壩1~壩南1 更陡的地形坡度。FC3 時期A 剖面井除馬槽1 外均有發育鮞粒灰巖或鮞粒白云巖,發育的位置大部分在FC3 期的底部,厚度較均一。FC5 期玉皇1 發育有鮞粒灰巖,為孤立臺內灘的體現。由于飛仙關整體是一個海退的過程,而在馬槽1 井地帶有地層厚度突變的特征,并且地層厚度增大的趨勢由FC5 至FC1 逐漸變大,所以在這兩個井區存在相變的界線。而FC6 期地層厚度確較均一,表現了碳酸鹽巖臺地沉積的填平補齊作用。FC6 期廣泛發育的紫紅色泥巖、膏巖與云巖表現了一個水體很淺的蒸發型環境,反映了這一時期工區內沉積相的廣泛均一性。

3 沉積相展布

我們在分析單井沉積相和連井沉積相剖面的基礎上,通過對地層厚度和鮞粒厚度兩種因素的統計,對沉積相平面展布進行了分析,分旋回討論了飛仙關組沉積相的演化過程。

研究區飛仙關組FC1 時期鮞灘基本不發育,該時期的沉積相平面展布總體上表現為近南北向分帶的特點。金珠1 井-紫1 井-鷹1 井一帶為局限臺地相;羅家2 井-羅家9 井區一帶為臺地邊緣相;羅家1 井-壩南1 井-趙家1 井-馬槽1 井井區一帶為斜坡相;沿滿月-沙陀剖面-馬槽1 井一帶以東為海槽相區。飛仙關FC2 時期的沉積相在FC1 時的基礎上繼續發展,仍表現出近南北向分帶的特點。紫1 井-羅家9 井一帶以北地區主要為局限臺地相相沉積;在羅家1 井-壩南1井--菩薩2 井一線之間的地區為臺地邊緣相沉積;門西6 井--新興1 井-趙家1 井-馬槽2 井一帶主要發育斜坡相沉積;海槽相沉積繼續縮小。飛仙關FC3 時期的沉積相在FC2 時的基礎上繼續發展,仍表現出近南北向分帶的特點,但由于臺地的增生填平補齊作用,使得斜坡相繼續往南退縮,相應的碳酸鹽巖臺地相往南推進,臺地邊緣亞相在平面上變寬,在羅家1 井-壩南1 井-門南1 井-菩薩2 井-趙家1 井一帶大面積發育鮞灘。FC4 時期各相帶均表現出向南方向遷移之勢,相帶展布仍具近南北方向發育的特點。該時期局限臺地。

相推進到羅家2 井-新興1 井-趙家1 井以南,僅玉皇1 井一帶發育臺內灘;臺地邊緣亞相已經推進到羅家1 井-門南1 井一線,門西6 井-門南1 井一帶還發育有臺內灘;斜坡相已退縮至正羅家1 井以西、滿月-沙陀剖面以東地區;海槽相分布在馬槽1 井以東地區。FC5 時期總體上沉積相帶表現出近東西向分帶的特點。與FC4 相比局限臺地相繼續擴大,西向界線已推移至羅家1 井、天成1 井一帶,東向界線已推移至馬滿月-雙河-沙陀剖面一帶。臺地邊緣亞相帶整體變窄,西向界線繼續向南推移,東向界線向東推移至馬槽1 井一帶。FC6 時期隨海平面的下降以及沉積作用的進行,研究區已基本填平補齊,且大面積頻繁暴露,沉積相帶快速向南西和東部遷移,最終使沉積環境完全均一化,形成區域性的蒸發~局限臺地亞相沉積。

4 結論

1)根據層序地層學原理,用沉積旋回來表示海平面升降,依據電測曲線以及巖性將飛仙關組劃分為6 個沉積旋回,并建立層序地層格架。

2)飛仙關組總體上表現為一個水體向上變淺的三級旋回,可進一步劃分為六個四級旋回(FC1~FC6)。以單個四級旋回作為等時地層單元開展層序劃分和對比是可行的。FC1~FC5(飛一~飛三)期以碳酸鹽巖沉積為主,FC6(飛四)期以一套碳酸鹽巖和泥巖、含膏泥巖、薄層石膏不等厚互層沉積為特征。FC1~FC5 期總體表現為多個向上水體變淺旋回的縱向疊加,每個旋回中臺地相區的厚度最薄、斜坡相最厚,并顯示出向斜坡海槽相區進積的特征。

3)飛仙關組沉積時本區處于“兩槽夾一臺地”的沉積格局,即東側的城口-鄂西海槽、西側開江-梁平海槽,南側與開縣-云陽斜坡相接,背靠蒸發-局限碳酸鹽臺地。研究區飛仙關氣藏所處相帶大多數處于臺地邊緣鮞灘帶。