常沙娜,敦煌沙漠“婀娜的女兒”

李璐璐

已經88歲的常沙娜步伐雖緩,但體態依然輕盈。她眉目清亮,身材纖柔,發髻在腦后綰起,衣裳隨著腳步婆娑作響。她停下來,身后是一幅幅莫高窟壁畫的臨摹畫作。“這是我爸爸常書鴻的作品。你看,這是臨摹的莫高窟254窟。”她深情而驕傲地說,“幼時我在敦煌學畫,爸爸對我抓得很緊,有空就來指導,讓我在臨摹中了解壁畫的歷史背景,準確把握歷代壁畫的時代風格。”

這是2019年7月的一天,常沙娜帶著記者在清華大學美術博物館參觀“花開敦煌——常書鴻、常沙娜父女藝術作品展”。展廳兩面墻:一面是常書鴻的,他畫敦煌大漠黃沙的自然環境,也畫生活于其間的塵土滿身的粗獷農民;一面是常沙娜的,她臨摹活靈活現的敦煌飛天形象,也設計各種充滿敦煌元素的作品。

我們忍不住停步在一幅常沙娜臨摹的《燃燈菩薩》前。畫中人眉清目秀、衣袂飄飄,常沙娜的風韻神致與之出奇的相似。畫上有父親為女兒的題字,“一九四七年沙娜學習臨摹于敦煌莫高窟 書鴻”,讓人遙想半個世紀前,在敦煌漫天風沙中,父女二人相依為命,卻毫不覺苦,將燦爛的藝術生命投入到敦煌二字中。“我辦這個展覽,是對父親的紀念,是向父親訴說我堅守敦煌的承諾,是希望喚起更多人認識中國傳統文化。”

常沙娜臨摹的《燃燈菩薩》。常書鴻題字:一九四七年沙娜學習臨摹于敦煌莫高窟 書鴻。

俯下身去,就能捧起一把敦煌的黃沙

對藝術家來說,大都希望能把有限的精力投入到無限的創作中去。然而,在特定的時代背景下,在個人際遇的推動下,藝術家往往需要站出來,從紙筆中走到臺前,常沙娜即是如此。

從2014年啟動至今,“花開敦煌”系列展覽已走過北京、深圳、高雄、巴黎、伊斯坦布爾、莫斯科等海內外城市,所到之處無不引起轟動。展覽不僅有常規的書畫作品展示,還有數字化高科技的融合。在伊斯坦布爾的展覽中,國際多媒體藝術家黃心健打造出一場VR(虛擬實境)的科技應用展——以莫高窟外部和西魏285窟內部全景為基礎,把靜態的藝術作品轉化為動態的效果,參觀者可以漫步在3D的敦煌世界里,似乎俯下身去,就能捧起一把敦煌的黃沙。

常沙娜也跟著展覽走,舟車勞頓,一路風塵。她堅持每次都要親臨展廳,為參觀者解密敦煌圖案。

“起初,常先生是不愿辦展的,一場意外讓她改變了想法。”“花開敦煌”的策展人黃炫梓告訴記者。早在2003年,黃炫梓就有了舉辦常沙娜敦煌藝術作品展的想法,但被常沙娜婉拒了。自1998年從中央工藝美術學院院長崗位上退休后,常沙娜埋首于設計工作和敦煌藝術研究,到各地開展文物保護調研。媒體想捕捉她的身影,都被她巧妙地避開。直到2008年,她被診斷出惡疾。常沙娜毫不猶豫躺上了手術臺,治療讓她一頭引以為傲的濃密長發脫落,但她微笑面對。驚奇的是,她不但恢復了健康,還生出了新發,甚至比原先更濃密。這場大病讓常沙娜徹悟時間的珍貴,她要在有生之年推廣敦煌文化。“生和死也許只有一步之遙,勇敢地跨過去,說不定還會活得更精彩。我從這場病看到了生命的堅韌,我已經是名副其實的‘老驥了,必須更加‘奮蹄呀!”

2013年,常沙娜將敦煌的發展歷程結合自己的人生經歷整理成書,名為《黃沙與藍天:常沙娜人生回憶》。書一出版,就引起轟動。從戰火紛飛中一路走來,12歲的少女變成了80余歲的老人,人們開始意識到,原來有這樣一些人,用一家兩代人的人生守護著敦煌。敦煌這處千年文化遺產也從流沙的掩埋中變得清晰起來,漸成“顯學”、漸成大熱、漸成時尚與潮流的寵兒。

2015年,著名時裝設計師勞倫斯·許在巴黎演繹了一場主題為“敦煌”的時裝秀。當30名模特身著融合了敦煌元素的高級定制禮服在舞臺上走過時,人們仿佛看到了輕盈飄逸的飛天仕女從天而降。

2018年,敦煌研究院聯手騰訊在敦煌石窟文物保護研究陳列中心廣場舉辦了一場名為“古樂重生”的音樂會。《傾杯樂》《西江月》……一首首敦煌古曲融合在電子、民謠等流行元素中,在古樂器和現代樂器中流淌,“嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤”。伴隨著歌聲,舞臺上的畫布呈現出一幅幅取材于敦煌壁畫的精美動畫。音樂會演出者之一、好妹妹樂隊主唱張小厚在現場感慨:“劈面就是莫高窟,而今仿若就在汗青中。”

同年,王潮歌導演的大型室內情景體驗劇《又見敦煌》亮相首屆絲綢之路國際文化博覽會。劇場里,演員不再停留于舞臺上,而是在劇場四周時隱時現;觀眾也不只是看客,而是跟隨張騫、悟真、王圓箓、常書鴻等一個個歷史人物,不停行走,走過“絲路”,走過“黃沙”,走進“洞窟”,與壁畫上的人物對話。最后一幕,年輕的學者問“詩佛”王維:“一千年,有多長?”詩人答:“不過一瞬間。春一去,冬一來,一千年就過去了。”劇結束了,而劇場中人還久久沉浸在余韻中。

目睹當下創意無窮的“敦煌熱”,常沙娜倍加欣喜:“就是要讓文物活起來。”

一定要返回中國,要去敦煌

人們都說,常沙娜這個名字寓意著“敦煌沙漠中婀娜多姿的女兒”。常沙娜也認為自己的名字和沙漠很有緣:“‘沙娜原本是法國里昂一條河流的名字,也許冥冥中注定了我和沙漠的緣分。”八十余載悲歡離合、矢志不渝的往事,就此從常沙娜口中道出。

常沙娜出生在法國里昂,在巴黎度過童年。她至今都記得,當時圍繞在父親常書鴻身邊的,皆是留法的藝術學子。他們聚集于常家公寓,暢談中外藝術。1935年的秋天,父親在塞納河畔散步時,從一個舊書攤上看到法國探險家伯希和編輯的一本畫冊《敦煌石窟圖景》,頓時感到極大震撼,“1000多年的歷代藝術在那里!”常書鴻當即決定,要返回中國,要去敦煌。

終于,1943年,在抗日戰爭的硝煙中,常書鴻偕妻帶女來到敦煌,擔任敦煌藝術研究所第一任所長,全身心投入到修復壁畫、搜集流散文物以及臨摹壁畫中。“那時的敦煌,放眼望去,滿是沙丘和芨芨草,環境非常惡劣。”常沙娜至今記得到敦煌后吃的第一頓飯是一碗只加了鹽和醋的水煮面,什么菜都沒有。母親無法忍受如此惡劣的環境,棄家出走,十幾歲的常沙娜挑起了照料家庭的重擔。生活多艱,但她沉浸在莫高窟的瑰寶中,跟著父親和駐扎在這里的藝術家們學畫。邵芳教她工筆重彩,董希文教她西方美術史,蘇瑩輝輔導她中國美術史,洞窟里的壁畫就是她最好的臨摹對象。當時的莫高窟被流沙掩埋,很多洞窟連門都沒有,形同廢墟。常沙娜就蹬著蜈蚣梯,爬進蜂房般的洞窟里臨摹。她身旁是彩塑的佛陀、菩薩,頭頂上是節奏鮮明的平棋、藻井圖案。畫著,畫著,興致來了,她就放開了嗓子高歌:“長亭外,古道邊,芳草碧連天……”“我的繪畫基礎就是那樣打下的”。

1945年7月,國民政府教育部下令撤銷敦煌研究所,常書鴻的工作陷入困難。不得已,為募集資金、招納人才,抗戰勝利后,常書鴻在蘭州舉辦了“常書鴻父女畫展”,引起很大反響。一個美國人看了畫展后,賞識常沙娜的才華,決定資助她到美國學習。1948年,常沙娜負笈美國,在波士頓藝術博物館美術學校接受系統的西方繪畫訓練。老師在課堂上放音樂,讓學生把聽到音樂的感受用畫的形式表達出來。常沙娜的腦海里頓時浮現出敦煌的壁畫,就把這些畫了出來。老師看了之后說:“你畫的內容很特殊。”

正當常沙娜苦讀時,新中國成立了,報效祖國成為留美中國學生的共識。1950年的冬天,19歲的常沙娜乘坐“威爾遜號”輪船回到了中國,從此在藝術世界里大放異彩。

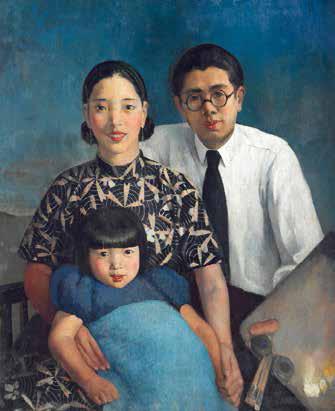

《畫家家庭》——常書鴻繪。

把敦煌的花畫進人民大會堂

新中國成立后,中央人民政府對敦煌文化遺產日益重視。還在抗美援朝期間,周恩來總理就告訴常書鴻,要舉辦一個“敦煌文物展”,請他把十幾年來臨摹的畫都運到紫禁城午門展出。

展覽期間,常書鴻讓女兒陪同梁思成、林徽因夫婦看展。這是常沙娜第一次見到林徽因,這個意外機緣改變了她的一生。“第一眼見到林先生,覺得她氣質特別高雅。那時候的林先生已臥病多年,平時基本不出門,這次聽說有展覽,她一定要親自來看看。看到壁畫后,他們激動得不得了,梁先生的嘴唇顫抖著,林先生蒼白的臉上泛起紅暈。”

常沙娜成了林徽因的助手,開始進行藝術創作設計。在林徽因的親自指導下,1952年,21歲的常沙娜為亞洲及太平洋區域和平會議設計了一款“和平鴿”真絲絲巾。她采用了敦煌隋代石窟藻井的形式,上面穿插和平鴿圖案。“當時林先生指導我設計,她虛弱地躺在床上,想法卻非常靈活。她對我說:‘你看看畢加索的和平鴿,可以把鴿子的形式用在藻井上,但要用咱們中國敦煌的鴿子。她一說,我就有了靈氣,馬上就設計出來了。”

1950年,常沙娜乘“威爾遜號”輪船返回中國。

1958年,常沙娜參與設計的人民大會堂宴會廳天頂圖案。

1952年,常沙娜設計的“和平鴿”真絲絲巾。

在林徽因身邊的工作經歷決定了常沙娜此后投身于工藝美術事業。中央工藝美術學院建立后,常沙娜成為學院的教師。1958年,在慶祝新中國成立10周年之際,常沙娜為人民大會堂宴會廳設計天頂裝飾。受敦煌壁畫里的藻井圖案啟發,她在天頂正中設計了一朵唐代風格的、由花瓣構成的圓形浮雕大花。如今,這朵來自敦煌的花依然在人民大會堂宴會廳的頂上熠熠生輝。

第二年,常沙娜接到了另一項重要任務——去敦煌收集壁畫和雕塑上的服飾圖案。這是她10余年后再次踏進敦煌。一切都變了樣!她驚喜地發現敦煌和從前有了很大不同:發掘和保護的洞窟已經編號到第465個了;莫高窟的塑像也統計出來了,共有2415尊;防沙墻修建起來了,草木也長成了,人們種下的蔬果都有了保護。

常沙娜和兩位同事將十六國和南北朝時期的北魏、西魏、北周,以及隋、唐、五代、宋、西夏、元等10個朝代的佛像、壁畫和彩塑上的服飾圖案進行了臨摹。但在當時,臨摹回來的手稿沒有條件出版。“文革”期間,常沙娜被下放到河北的農場勞作。在田間,她依然揮筆作畫,時刻準備著重新投入藝術生涯。

“沙娜,不要忘記你是敦煌人”

當時間來到1978年,中國迎來了改革開放,敦煌的命運和常氏父女的命運再次改變——常書鴻恢復了敦煌研究所所長職務。第二年,莫高窟正式對外開放,當年就吸引26271人來參觀。到改革開放后的第五年,游客就超過了10萬人次。

1979年,國務院時任副總理兼國家科委主任方毅來到了敦煌。常書鴻鄭重地向方毅匯報了洞窟壁畫變色的情況。1981年8月8日,鄧小平也來到莫高窟。常書鴻和他的繼任者段文杰一起陪同鄧小平參觀了壁畫和彩塑。鄧小平不時被洞窟壁畫上的一些動人故事吸引,他一再贊嘆敦煌可貴:“敦煌文物天下聞名,是祖國文化的遺產,一定要想方設法保護好。”“敦煌的保護是件事,還是件大事。”鄧小平回京后,向中央其他領導人提出建議,希望他們也能抽空去看看敦煌。當年,國家財政就撥出300萬元專款,以解決莫高窟存在的困難。

從那以后,許多中央領導人到莫高窟視察,國家對敦煌文物保護的政策力度不斷加大。那個在戰亂中建立、只有常書鴻幾人苦苦支撐的敦煌研究所,終于發展為一座人才濟濟的敦煌研究院。1987年12月,莫高窟與長城、明清故宮、秦始皇陵、周口店北京人遺址、泰山一道,首批列入《世界遺產名錄》。

自此,莫高窟蜚聲海內外。作家余秋雨記錄了20世紀80年代敦煌的場景:“剛過中秋,但朔風已是鋪天蓋地。一路上都見鼻子凍得通紅的外國人在問路,他們不懂中文,只是一疊連聲地喊著:‘莫高!莫高!聲調圓潤,如呼親人。國內游客更是擁擠,傍晚閉館時分,還有一批剛剛趕到的游客,在苦苦央求門衛,開方便之門。”

當世人慕名而來時,常書鴻則走出國門,到日本、德國等地,四處探尋國外壁畫、雕塑保護和修復的新技術。1979年那次去日本,常沙娜陪伴在他身邊。在參觀日本觀音寺時,父女倆手持木魚,敲擊了1200年前的梵鐘,洪亮的鐘聲讓常沙娜想起了敦煌第96窟唐代北大像殿中的鐘聲——她還是那么想念敦煌,盡管她已經在中央工藝美術學院恢復了教學、作畫和設計工作,但她的情感和人生依然屬于敦煌。

晚年的常書鴻在黨和國家領導人的關懷下,來到北京養老。“父親身在北京,心卻在敦煌。他總是對我說,來北京只是做客,他還是要回敦煌去的。”1994年,常書鴻走完了90年人生路。彌留之際,他囑咐女兒把自己的骨灰埋葬在莫高窟:“如有來生,我還做常書鴻,還要守護在莫高窟。”

“我父親給我寫過一封信說:‘沙娜,不要忘記你是敦煌人……到了應該把敦煌的東西滲透一下的時候了。”這句話一直銘記在常沙娜心中,也融入在她的作品中。1997年香港回歸祖國,常沙娜為中央人民政府設計了贈送給香港特別行政區的禮物——紀念性雕塑《永遠盛開的紫荊花》,其靈感正是來自敦煌壁畫。

如今,常沙娜每年都會去一次敦煌,為考察、為研究、也為追憶。漸入高齡的常沙娜摹制再現了莫高窟盛唐代表窟328/45窟的一組佛尊彩塑。她還帶著一批批學生,繼續對敦煌歷代裝飾圖案進行臨摹和整理:藻井、平棋、人字披、龕楣、華蓋、佩飾、邊飾、背光、地毯、桌簾、花磚……最終編繪了一部名為《中國敦煌歷代裝飾圖案》的圖案集,在2009年問世了。

“文脈,是一種民族的、血液里的東西”

父親去世后,常沙娜接過父親的棒,開始奔走各國,尋求最新的壁畫保護技術。1998年,常沙娜當選第九屆全國人大教科文衛委員會委員,重點工作就是文物保護。她先后去了埃及和意大利,學習借鑒國外的經驗。

在敦煌備受矚目的今天,一個無法回避的問題正擺在所有人面前:敦煌壁畫最終會消失,如何讓我們的后代子孫還能看到莫高窟?常書鴻生前曾說:“敦煌的保護工作是一個關系到千秋萬代的大事。”采訪中,常沙娜也說:“對敦煌的保護是首要的事。”

《環球人物》:我們真的還有辦法保住敦煌壁畫嗎?

常沙娜:說起這事,我特別感激我的好朋友樊錦詩。上世紀80年代開始,樊錦詩提出了敦煌數字化計劃——以數碼照片的方式把敦煌石窟完完整整地記錄下來。從此至今的近30年里,敦煌數字化都是敦煌研究院最主要的工作之一。特別是近幾年,敦煌研究院引入了很多高科技,有數字展示中心,球幕電影展廳,甚至還有增強現實技術(AR)導覽。

《環球人物》:敦煌壁畫滋養了您和無數藝術家。在傳承和創新之間,您的藝術原則是什么?

常沙娜:我的藝術創作原則,就是周總理在上世紀50年代提出的,也是梁思成和林徽因等老先生奉為宗旨、不停地闡述的——民族的、科學的、大眾的。這指的就是文脈,一種民族的、血液里的東西。在一生的創作過程中,我更加深刻地理解了這一點。回顧我這一輩子做出來的成果,圖案教學也好,設計也好,和敦煌藝術的基本精神都是分不開的。我認為,敦煌的元素應該更好地運用起來。

《環球人物》:運用敦煌的元素,應該是一種怎樣的運用?

常沙娜:運用很重要,這里說的“運用”不是說要把文物本身給使用起來,而是如何把文物體現在現代生活中。敦煌壁畫留下來1000多年的東西,包含了我們的歷史傳統,反映了那些年代里的衣食住行。我們要做的,是把這些古代元素也體現到現代。就像我設計的景泰藍、人民大會堂天頂裝飾,就是把敦煌壁畫上描述的古代文化元素運用到了現代生活中。

《環球人物》:那您怎么理解藝術和時代的關系?尤其在今天,我們的文化生活進入了一個新時代。

常沙娜:藝術無法脫離時代。我認為總體上看是要有中國特色的,但這種特色不是原封不動,要根據現在時代的發展需要(而變)。我們現在穿的衣服、使用的東西,和古代有很多不同,這就不能完全照搬壁畫上的樣式,而是要考慮今天是什么樣的時代,把傳統文化和現代功能相結合。不管發展到什么時候,一定要繼承民族文化傳統,不能數典忘祖,這正是促使我父親從法國回到祖國、奔向敦煌并追尋一生的神圣動力。

常沙娜提到的數字展示中心、球幕電影展廳,《環球人物》記者都去過。記者到訪敦煌時是仲春時間,西北天氣尚冷,但草木已經吐綠,風沙不見肆虐,莫高窟外一片整潔。在敦煌研究院,記者得知,為了將游客的呼吸對洞窟文物的損害降到最低,已將日參觀人數由2萬下降到6000,開放的洞窟減少到6個。在莫高窟數展中心,高科技讓大家與文物“親密接觸”,許多人玩得不亦樂乎,從而將游客在洞窟內停留的平均時間縮短到了70分鐘。立體球幕電影《夢幻佛宮》播出時,洞窟里的壁畫、彩塑仿佛就在身邊,觸手可及。如果不是親身去過,很難想象,在“敦煌壯士抱戈泣,四面胡笳聲轉急”的大漠深處,在距離“西出陽關無故人”只有70公里的地方,竟然有了如此現代化的體驗和沉浸。

常沙娜提到的好友樊錦詩,《環球人物》記者也是“心向往之”。兩位女先生的公眾知名度甚高,算得上普羅大眾心里的敦煌符號。見到她們,總會想起莫高窟壁畫上的飛天仕女,才情橫溢,美麗堅韌,真正是“敦煌的女兒”。

常沙娜

1931年生于法國里昂,畫家,藝術設計家,教育家。自幼隨父親常書鴻在敦煌臨摹壁畫,曾執教于清華大學、中央工藝美術學院,并任中央工藝美術學院院長。