刀光劍影里的吳越楚爭霸

劉雅麒

從左至右依次為:吳王夫差銅矛、吳王夫差劍、越王勾踐劍、越王玉矛。

公元前473年,越王勾踐領兵,大破吳國。躊躇滿志的他索性繼續向北,跨過淮水,與齊魯諸侯會于徐州——一個新的春秋霸主,也是最后一位霸主風光登場。他有兵敗求和的黑歷史,也有臥薪嘗膽的悲苦故事,“三千越甲可吞吳”,被歷史銘記千年。

只可惜,勾踐的勝利并未給這場爭霸畫上句號。公元前306年,越王無疆敗于楚威王,無疆死,楚國盡取其地至浙江。越國就此分崩離析。君已逝,國已亡,越國所留下的精神與物質卻依然存在。近期,浙江省博物館的年度大展“越王時代·吳越楚文物精粹展”在孤山館區·浙江西湖美術館開展。西子湖畔,越地故土,一件件文物,似乎還在折射著兩千多年前的刀光劍影,訴說著吳越楚三國幾百年的爭霸歷史。

百越翹楚,斷發文身

古時在我國東南和南部地區,活躍著眾多的民族,被泛稱為“百越”。他們是世代居住在江浙一帶的土著居民,依水而居,農耕漁獵,形成了燦爛的越地文化,為日后建立春秋五霸之一的越國奠定了基礎。

“百越”人的服飾裝扮,與中原人有很大不同。展覽上有一件伎樂銅屋,是1982年3月在浙江紹興坡塘獅子山西麓306號墓中出土的。專家推測,墓主人生前應為越國的貴族。這是目前已知的唯一一座先秦時期的青銅材質的房屋模型。銅屋里,藏了一支栩栩如生的六人“樂隊”:其中兩人雙手相交于小腹,作吟唱狀,應是樂伎,相當于今天的“樂隊主唱”;其他四人分別吹笙、撫琴、執槌擊鼓、執小棍擊筑,應為樂師,相當于“樂手”。

六個人,全都“斷發文身”。“斷發”,是古越人的流行發式,即剪短頭發。古越人在濕熱的湖沼河網間生產和生活,為了適應潮濕多水的環境,通常剪短額前及兩鬢的頭發。他們還在全身繪滿紋飾,尤其是龍的圖案。《漢書》有言:“越人常在水中,故斷其發、文其身,以象龍子,故不見傷害也。”《淮南子》里寫道:“越人以箴刺皮為龍文,所以為尊榮也。”意思就是,古越人對龍有特殊的圖騰崇拜,“文身象龍”主要是為了保佑平安,或者象征尊貴榮耀。

古越人是土著,吳人卻是典型的“外來戶”了。據史書記載,周太王的長子太伯(泰伯)、次子仲雍為了讓賢給弟弟季歷的兒子姬昌,主動從大周離開,躲到江南地區(今江蘇無錫),建立了勾吳古國。 太伯、仲雍入鄉隨俗,在“斷發文身”的同時也把中原先進的農耕技術帶到當地。盡管地處江南、遠離中原,但吳國一直積極地向中原各諸侯國靠攏,學習中原文化。

吳越屬地相連,文化相近,本來沒什么矛盾,是春秋中期以后的晉楚爭霸,讓本來交好的鄰國變成了世仇。

楚國早在周文王、周武王時就開始崛起了。西周晚期,列國爭霸,齊國、晉國率先脫穎而出,齊桓公、晉文公都是沒有爭議的霸主。齊國衰落之后,楚國就一直在和晉國較勁。晉楚各自拉攏小國——晉國與吳國交好,楚國則和吳國南邊的越國拉關系。吳楚之間經常交戰,互有勝負。每次打吳國,楚國都會告知越國,讓越國從吳國后方偷襲。

公元前496年,吳王闔閭在與越國的戰爭中,被越大夫靈姑浮揮戈斬落腳趾,重傷而死。臨死前跟兒子夫差說:“必毋忘越!”一定不要忘了越國之仇!夫差即位后很爭氣,日夜練兵,于公元前494年把越王勾踐圍在了會稽山(今浙江紹興南)。形勢窘迫,大臣文仲、范蠡說服勾踐忍辱圖存,向吳王求和。于是身為一國之君的勾踐,到吳國當了3年奴仆,受盡屈辱。

麻痹大意的夫差放虎歸山。回來之后,勾踐抓住時機,勵精圖治,發展越國。他命令舉國上下把青銅原料用于制作兵器和農具,導致青銅禮器的需求與原料匱乏之間的矛盾加劇。越人不得已之下,只好采用原始瓷仿制替代青銅禮器用于隨葬。這次展覽中也展出了這種文物,如原始瓷提梁盉、原始瓷獸面鼎、原始瓷冰鎮器等。這些器皿造型古樸,花紋細膩,雖為仿制品,但在制作上風格素雅、工藝精美。

“王者之劍”,承載興國之夢

勾踐勵精圖治,越國日漸強大。老對手夫差卻因勝利而驕傲自滿,一心想要北上中原實現自己的“霸主夢”,長期備戰攻打齊國和晉國,忽視了越國一直都在暗中積蓄力量。

吳國大敗齊國后,夫差把反對北上的忠臣伍子胥羞辱了一番。伍子胥對闔閭和夫差兩代吳王都有大恩,是功臣也是能臣,一直忠心不二。夫差卻聽信讒言,賜死了伍子胥。臨死前,伍子胥讓門客把自己的眼珠子挖出來懸掛在城門之上,說他要親眼看著吳國被越國滅掉。良臣伍子胥之死,為吳國的衰亡埋下了伏筆。

公元前482年,夫差率精銳部隊北上,與晉國在黃池會盟,爭奪盟主之位。勾踐乘虛而入,攻入僅剩老弱病殘留守的吳國,俘虜了吳國太子。夫差并沒有撤軍救援,而是希望贏得中原盟主之位后,利用盟主的威勢讓越國退兵。于是歷史就出現了這樣奇怪的一幕:吳王夫差憑借武力威懾打敗了強敵晉國,登上了諸侯盟主之位,一時風頭無兩;剛剛走上人生巔峰,轉眼間,爭霸歸來,就因為軍隊疲勞不堪,無力向越國復仇,竟派人帶大量禮物請求議和。

勾踐顧忌吳國剛取得的盟主地位和吳國軍隊的實力,同意了議和。當然,這只是暫時的和平。公元前478年,勾踐再次進攻吳國,兩軍在笠澤夾水對陣,越國三戰三捷,大敗吳軍主力。

早在吳王夫差不聽伍子胥“去疾莫如盡”(斬草要除根)的勸阻,放虎歸山時,伍子胥就曾斷言:“越十年生聚,而十年教訓,二十年之外,吳其為沼乎!”意即越國用10年休養生息,10年總結教訓,20年之后,吳國將被越國所滅!20年后,伍子胥的預言果真應驗了。公元前473年,越軍第三次大規模進攻吳國,攻破吳都,將夫差包圍在姑蘇山上。夫差后悔沒有聽從伍子胥殺掉勾踐的諫言,羞愧難當,自覺沒有顏面去見先王,用布遮住雙眼后拔劍自刎。

吳王夫差剛愎自用,取得勝利后驕傲自滿,最終盡失民心、“好戰而亡”;越王勾踐不懼失敗,愈挫愈勇,忍辱負重、臥薪嘗膽,經過多年的韜光養晦、勵精圖治,成為春秋時期的最后一代霸主。有道是:“苦心人、天不負,臥薪嘗膽,三千越甲可吞吳。”

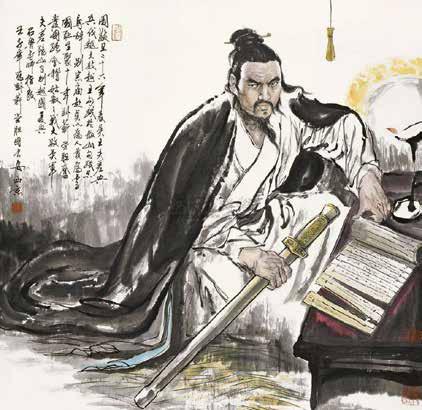

勾踐臥薪嘗膽圖。

千年后,在博物館展廳中,一把把吳戈越劍還在展示著當年的王者之爭。

據東漢《越絕書》記載,越王命歐冶子在若耶溪旁造廬煉劍,鑄出五把絕世寶劍,“一曰湛廬,二曰純鈞,三曰勝邪,四曰魚腸,五曰巨闕”。前三把是長劍,后兩把是短劍。東漢趙曄撰寫的《吳越春秋》則記載了干將、莫邪為吳王闔閭制劍的故事。吳越兩國所鍛造的兵器,在當時的諸侯國中非常有名,是很受諸侯王青睞的禮物。

展覽中,吳王夫差銅矛、吳王夫差劍、越王不光劍、越王州勾劍……寒光凜凜,光澤如新。但最引人注目的,無疑是被譽為“天下第一劍”的越王勾踐劍。

越王勾踐劍深埋地下2400余年,1965年出土時毫無銹蝕,劍刃鋒利,20余層紙一劃即破。這把寶劍“歷經千年而不腐”,一直是學術界探究的焦點。有說法認為劍身含有硫,所以才能不腐朽。湖北省博物館文保中心副主任江旭東在接受采訪時解釋,越王勾踐劍劍身不腐主要有三點原因:一、選材好,不含鉛;二、墓葬環境好;三、出土時還帶著劍鞘,對劍身起到了一定的保護作用。這把劍也以做工精湛聞名:劍首向外翻卷成圓箍的形狀,內鑄11道同心圓,相距僅為0.2毫米。劍身布滿菱形暗紋,刻有渾然天成的兩行八字鳥篆銘文:“越王鳩淺自作用劍”——“鳩淺”即勾踐。

此劍被譽為“天下第一劍”不僅僅因為它歷經千年而不腐的傳奇和令人嘆為觀止的制作工藝,更因為它是越王勾踐的“王者之劍”。就是這把看似“其貌不揚”,通高僅為55.6厘米、寬4.6厘米、柄長8.4厘米,重量不足兩瓶礦泉水的寶劍,幫勾踐完成了興國之夢,成就了越國一代春秋霸主的豐功偉業。

關于這把越王劍為何在楚墓中出土,有學者認為是楚國的戰利品,也有學者認為是越女帶至楚國的陪嫁品。《國家寶藏》第一季中,段奕宏等人演繹了越王勾踐劍的前生故事。故事發生在越王勾踐屈身侍吳回國后。那時越國百廢待興,滅吳之路漫長而艱難,吳國又虎視眈眈。內憂外患之際,勾踐面對是否向楚國獻劍結盟一時難以抉擇:若是獻劍結盟,勢必要犧牲王者尊嚴,也要舍掉這把絕世寶劍;若不結盟,百姓恐遭戰亂之災。兩難之時,段奕宏飾演的越王勾踐劍,化作“劍靈”為劍發聲,表明了忠君愛國、誓死不渝之志:“不獻,是生是死,皆衛王者尊嚴。獻,是榮是恥,皆保百姓安寧。”最后越女深明大義、挺身而出,愿與楚國聯姻,把越王勾踐劍當作陪嫁,與楚國結盟,為越國爭取到了韜光養晦、振興國力的寶貴時間。

這把越王勾踐劍經過2400余年的封塵,依然寒光凜凜,刃如秋霜。它蘊含著“曲中帶直、柔中帶剛、能屈能伸、道法自然、天人合一”的中國劍魂,獨立于縱橫捭闔的春秋亂世,肩負得起失敗的重量,亦承載得起王者的榮光,見證著越王勾踐忍辱負重、臥薪嘗膽的富國強兵之路,也勾連起吳越楚三國亂世爭雄的風云激蕩。

互相敵視,卻也互相影響

春秋戰國時代,群雄混戰,沒有哪個國家可以獨占歷史舞臺的中心,越國也不例外。吳越楚三國的文化,就在戰爭中磨礪著、融合著,互相敵視,卻也互相影響。

相傳楚族是顓頊之后,“楚之始祖為祝融”。祝融是三皇五帝時夏官火正的官名,即古代傳說中的“火神”。楚人把鳳視為祝融的化身,認為鳳是“火之精也,生丹穴,非梧桐不棲,非竹實不食,非醴泉不飲”的神鳥。在楚地出土的錯金銀龍鳳紋銅樽、彩繪虎座鳥架鼓等眾多文物中,都有精美絕倫、華麗高雅的鳳鳥圖像。

和古越先民一樣,楚國人也有對龍的圖騰崇拜。展覽中有一件神人雙龍形玉佩,玉質黃白色,半透明,有黑褐色沁。兩龍相對,龍身被中間站立的神人雙手抓住,龍背各托起一只神鳥,技藝精湛、極富流動感。

楚國的青銅技術也不輸吳越,不僅把南方冶煉技術和中原鑄造技術融會貫通,還獨創了失蠟法和漏鉛法等鑄造工藝。比如楚王酓(音同演)悍銅鼎,附耳,直腹,獸蹄形足,有60個字的銘文,記載了楚幽王為慶賀勝利用繳獲的兵器鑄成此鼎并用于祭祀。楚鼎有成熟的富于個性的形態特征,被稱為“楚式鼎”。

青銅編鐘是古代盛行的宮廷樂器,并非楚國特有,但楚國編鐘最為有名。“八音之中,以鐘為最。尚鐘之風,于楚為烈。”楚人對鐘的喜愛達到了狂熱的程度,楚國三位司樂之官鐘儀、鐘建、鐘子期都以“鐘”作為姓氏。楚國音樂發達,在春秋時期各諸侯國中處于領先地位,春秋中晚期的幾代楚王也鐘愛音樂。楚王去世,常用編鐘隨葬,因為“九龍之鐘”在楚人眼中是王權的象征。這次展出的楚國青銅編鐘,一套32件,共3組。其中鈕鐘2組22件,每組各11件,镈鐘一組10件。

從春秋時期楚國被吳國打敗,吳國問鼎中原;吳國被越國打敗,越國稱霸;到戰國時期,越國被楚國打敗,楚國成為新一任霸主——歷史的輪回就像是畫了一個圓。其實吳越楚三國爭霸,并沒有真正的贏家。在五千年歷史長河中,每一任霸主都只不過是曇花一現。經歷時間的淘洗,沉淀下來的是代代傳承的燦爛文化。只有吳國、越國、楚國的優秀文化,相互影響,相互融合,穿越千年,其影響力一直持續到今天。