中國藝術的現代轉換

楊錦華

摘 要:中國藝術的現代進程既是在人類社會的大轉型的背景中展開的,更是在救亡圖存、文化啟蒙、制度革命、社會文化改造和經濟建設的歷史情境中進行的。而西方藝術的現代性是西方社會由手工生產向大工業生產演進的必然的產物,是面臨大機器生產,基于哲學的深思所帶來的個人生存文化問題。由于中國現代轉型的歷史背景,境遇的特殊性,使得中國藝術“現代性”內涵與西方現代藝術在價值取向形成了差異。

關鍵詞:中國藝術 現代性

曲寧《中國傳統藝術的現代轉換價值初探》認為,在西方技術文明與實用主義“西學東漸”的影響下,中國文化傳統的保持與定位不僅產生偏差,而且對西方文化的內核理解也存在偏差。此文從文化藝術的現代性切入,探討了中國傳統藝術的現代轉換。劉潔的《李長之畫論研究與中國藝術理論的現代轉換》,以李長之《中國畫論體系及其批評》為研究核心,通過論述其在中國現代學術上的重要價值,即它是中國傳統畫論進行轉換的一次重要實踐成果。

一、藝術功能觀現代轉向

從文獻的角度看,美術觀念的記載是在文字出現、階級社會形成之后的事,則此觀念就帶上了明顯的階級倫理功利的性質。中國傳統藝術以成教化、助人倫為藝術功能的理論主線,采取較為偏重寫實的手段,主要由統治階級提倡并在上層正統文藝和宮廷藝術中流行。 先秦時期,藝術為統治階級政治服務是一種普遍現象。春秋戰國階段,孔子為代表的儒學更加精粹更為成熟的理論性。《韓非子·外儲說左上》記載;“客有為周君畫莢者,三年而成,君觀之,與髹莢者同狀,周君大怒。畫莢者曰:“筑十板之墻,鑿八尺之牖,而以日始出時加之其上而觀。”周君為之,望見其狀盡成龍蛇禽獸車馬,萬物之狀備具,周君大悅。此莢之功非不微難也,然其用與素髹莢同。”《論衡·別通篇》記載:“……古賢之遺文,竹帛之所載粲然,豈圖墻壁之畫哉……”。孔子的先秦理性傾向發展到后來的韓非子對功利主義的極端化這種完全對立的觀點,不過是從理性主義、功利主義角度對待藝術的兩種表現。儒學在漢代之后統治了中國兩千余年,不重客體外在形體的模擬而重主體內在精神的表達,事實上成了從三代到春秋、戰國乃至秦漢的一條強大而自然地線索。

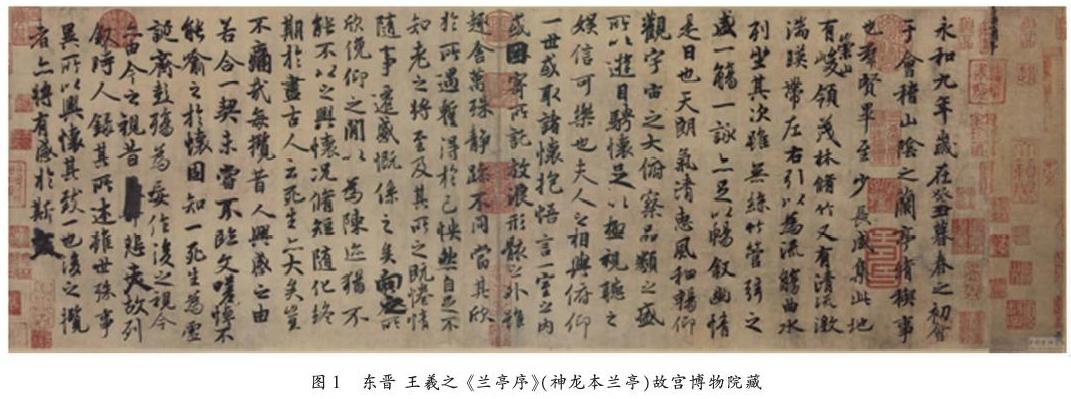

魏晉南北朝時期,社會衰微國家解體使作為統治思想的儒家觀念趨中衰,道釋儒而實為道家觀念之玄學應運而起。宗炳開宗明義的“含道暎物”、“以形媚道”、“暢神”之論使此階段中的精神情感帶上極為濃烈的宗教、哲理意味。就其本質來說是根源于對人生價值的追求。盡管儒家思想在兩晉并未消失殆盡,但作書以心意為將軍(王羲之)(圖1)等說法也就使主體精神之表現愈趨自覺。玄學以其獨具特色的意象、有無、形神等觀點,對之后的藝術有著非常重要的影響。

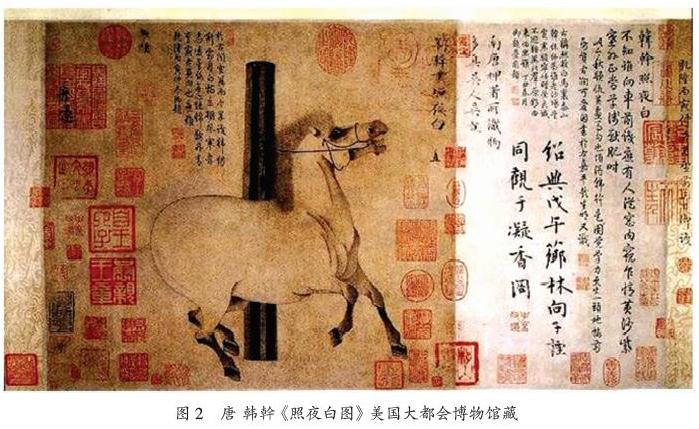

從先秦以來就開始的藝術為政教倫理服務的繪畫傾向隨著國家的強盛而在此時達到高峰。在張彥遠的《歷代名畫記》中,開篇就是“夫畫者,成教化,助人倫”,政治意圖相當明確。在隋、唐、兩宋時期,這種關注政治倫理的說教式藝術功能觀一直未絕,在唐代甚至占據了絕對統治地位。于是帝王圖故實圖充斥畫壇與這種重宣傳教育的觀念相適應,一則表現為人物畫空前發達(唐代的鞍馬畫也是唐代文治武功需要的一個側面反映)(圖2);二則表現為適應宣傳效果之需所追求再現的真實。

到元時期,隨著民族壓迫下落魄知識分子的增多,藝術的政教倫理幾近絕跡,使藝術更多是體現畫家主觀情志進入一種表達個人情感,追求自身較為純粹的審美愉悅的境界,這對藝術自身的發展無疑是大有好處的。以畫寄情之風尚到明清時期更為普遍。隨著吳派及晚期的華亭、松江等派的崛起,文人畫開始形成強大勢力。以畫寄情的藝術功能觀就幾乎成為宗旨,對情、性、心、意等論述可謂數不勝數,“作畫在攝情”(惲格),“筆墨本乎性情”(沈宗騫),這類直接把藝術規定為情感表現的提法顯示出文人畫意識的高度自覺。具有時代進步意義的自我意識在增強,藝術出現愈趨普遍的對自我的表現。唐志契、董棨、邵梅臣、范璣、松年等人都在畫論中大談自我,傅山、沈宗騫更把作畫當成自己身心性命之寄托,使情感表現之本質得以升華。自我意識在美術理論中的大量出現,成為傳統美術向近代美術轉折的一個重要標志。

中國傳統藝術功能觀實現了從“成教化,助人倫”到”暢神”、“聊以自娛”的轉化。到20世紀上半葉,民族的解放與獨立,聊以自娛的藝術功能觀不再適用。戰爭改變生活,許多畫家開始自覺地將藝術的視野從“現實的靜象”轉向火熱的生活,從對技巧轉向對生活的關注。新寫實主義成為一統畫壇的美術觀和創作方法。大眾化是抗戰現實主義美術的核心命題,既是新寫實主義美術的出發點也是其歸宿,科學化是實現大眾化目標的途徑和手段:民族化是大眾化的必然屬性,也是新寫實主義美術的理想。中國藝術與抗戰現實的結合,面向更廣闊的生存空間也獲得了更豐富的養料,使美術創作取得了重大進展。一大批年輕的美術家“成長期”適逢民族生死搏斗的大時代,他們不可能囿于人體、蘋果、花瓶的天地,全身心地構造“純藝術”。為大眾而藝術,為民族而藝術是他們在民族解放斗爭中確立起來的信念。

到了20世紀七十年代末八十年代初以來,中國的當代藝術以各種藝術形式呈現出百花卉放的繁榮景象,傷痕、鄉土、理性繪畫、政治波普、玩世現實、解構主義、去中心、隨意性、差異…藝術家們借助西方后現代藝術思潮,高舉反傳統反權威的大旗,他們的藝術往往被社會看作做是游離于正統意識形態之外以及脫離了大眾文化審美趣味的。而在此期間學院派中涌現出“傷痕”、“鄉土”兩股潮流,藝術功能轉而變為對現實主義的批判和對于“人道關懷”的訴求。這些藝術家用回到傳統生活的方式來探索“現代性和當代美學價值,他們的藝術是實驗性質的探索,搖擺于精英遁世和社會責任感,搖擺于自我欣賞和人道主義情懷。

二、審美趣味的轉化

中國傳統藝術家將“天人合一”作為最基本的藝術哲學觀和追求的最高境界。五四以來,中國藝術界出現新的價值取向,藝術改良派革命派呼吁并引領從遣性怡情轉向現實關懷,出現了自五四以來藝術界最為廣泛“深入民間”的運動,促進了精英與民間、東部與西部、本土與外來藝術的交融。在我們民族力求新的崛起時代“貴力尚強”是值得倡導的一種藝術品質,是我們應該呼喚和秉承的藝術精神。有推崇“正宗”轉向多元并存,在多元,豐富的民間,民族的藝術傳統與生活中,吸取了傳統習畫方式所不能涉獵的充滿生機與活力的藝術樣式與養料。

三、中國藝術在現代性追求中的傳統觀轉換

1.“近不如古”與“美術革命”

五四時期興起的革命對待中國藝術的傳統問題是批判與肯定并存的。新美術運動中體現的“近不如古”、“厚古薄今”是傳統藝術觀的慣性思維和復雜的社會變革語境使然。但傳統文人畫未因“美術革命”而被消解,反而使20世紀前期的中國畫創作在繼承傳統文脈的同時有了新的拓展,出現了許多不遜前代的著名藝術家。

2.回歸尋夢與超越后世

從二十年代末至三十年代,在救亡壓倒一切的語境之下, 正視與尊重民族傳統藝術的價值在特定的時代語境中形成了共識,面臨著對中國民族文化和藝術的內涵進行揚棄與重構的雙重任務。藝術界發起了一場回歸運動,如張大千、關山月、黎雄才、董希文等畫家先后走向大西北莫高窟。使他們尋找到滋養自己藝術生命的新養料也對傳統和美學精神有了更全面更深刻的認識。中國畫壇向美術革命以來呈現出一種既承揚傳統又極具創新精神的景象。

3.走向民間與新范式的構建

從五四以后的“美術革命”到三十年代后期興起的“革命美術”轉換中,寫生經歷了從“靜像”到生活轉換。這種轉換實為一種藝術視野的拓展,一種態度與立場的變更。抗戰爆發后,開始了中國歷史上最大規模的文化藝術教育的大轉移。從現代主義轉向了民間藝術。不同的民族區域的原生態文化和充滿神秘氣息的異域風土人情使藝術家獲得更多的藝術靈感和創作的激情,邊緣民族的原生態生活和藝術樣式給予了藝術家完全新的感覺,不僅強化了對傳統的多元性認識,還為構建具有民族特色的現代藝術風貌提供了養料。從唐代閻立本的《職貢圖》到董希文的《牧羊女》,少數民族的形象在他們的筆下有了更真實的正面再現,改變了中國傳統繪畫中鬼魅式的“夷狄”形象,這是中國藝術史難得的視覺轉換和民族認同增強的體現。

結語

中國藝術的現代轉型是試圖對傳統文化藝術的否定建立起集體意識的自強體系,具有較強的從屬性、功利性、他律性,出現了更多滿足世俗政治,現實功利需求的藝術,“他律性”壓倒“自律性”。

注釋:

徐翠蘭.木公譯注:《韓非子》[M].山西古籍出版社,2003.

陳蒲清.米田水譯注:《論衡》卷十三[M].岳麓書社,1991.

黃宗賢.抗日戰爭美術圖史[M].湖南美術出版社,2005.

楊誠.試論中國當代藝術的發展與困境[D].南京大學,2013.