早期周人的豳歷及《豳風?七月》研究

李西堂

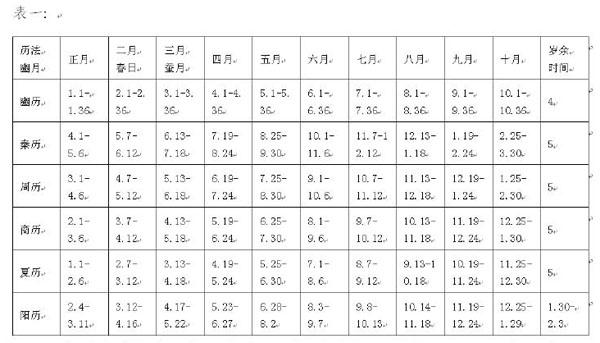

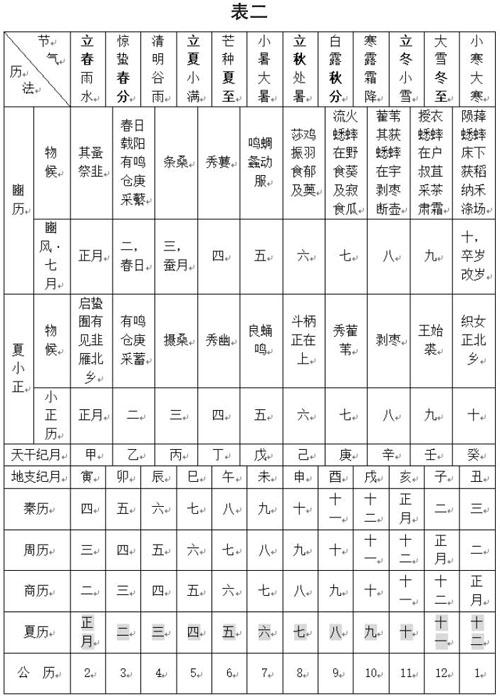

摘要:通過研究“周人在豳”時期的“豳地”中心位置、《詩經·豳風·七月》描寫的月份與它所對應的物候,指出該詩的月份全系一年十個月、每月36天的“豳歷”,從而弄清了豳歷月序設置及其與夏歷或陽歷的對應關系;然后以此解讀《豳風·七月》的月份和所對應的物候,獲得了比較合理的解釋。

關鍵詞:周人;豳地;詩經;物候;豳歷

中圖分類號:I207.22??? 文獻標識碼:A文章編號:CN61-1487-(2019)08-0095-04

《詩經·豳風·七月》描寫的月份與它所對應的物候并不相符,例如,“五月鳴蜩”“八月剝棗”,北方夏歷五月不會聽見蟬鳴,八月大棗也未成熟。盡管早有注家已經指出這些月份為豳歷之月,但未說明豳歷究竟是何種歷法,其與夏歷或陽歷的換算關系如何,使人弄不明白“鳴蜩”的豳歷“五月”究竟是夏歷或陽歷的幾月,當然影響對全詩的理解。為了弄清這個問題,筆者結合豳地的中心位置對豳歷進行研究,弄清了其月序設置及其與夏歷或陽歷的對應關系,然后以此解讀《豳風·七月》的月份和所對應的物候,獲得了比較滿意的解釋。

一、豳地的中心位置

豳歷產生于豳地,是早期周人在豳生活時創造的歷法。因此,弄清豳地的中心位置之所在,實為研究豳歷的基礎。

夏代末年,周祖先不窋以夏道衰而避難遠徙,率其族人來到毌(guàn)戎之地(今甘肅慶城縣)拓荒務農,并在這里建立了不窋城,死后葬于東山,留有不窋墓。《括地志》云:“寧﹑原﹑慶三州,秦北地郡,戰國及春秋時為義渠戎國之地,周先公劉﹑不窋居之,古西戎也。”[1]42“不窋墓在(順化)縣東三里”①。順化縣為唐至德元年(756)置,即今之慶陽市慶城縣。不窋陵墓所在之東山,今已辟為周祖森林公園。

不窋的孫子公劉主事之后,又率周部落從毌地的不窋城,南遷豳地(今寧縣)的廟咀坪,建立古邠國,以寧縣廟嘴坪為邠國之都邑。廟咀坪又稱“公劉邑”“公劉坪”。《元和郡國圖志》詳載之曰:“寧州……古西戎地也,當夏之衰,公劉邑焉。周時為義渠戎國。……其后,戎翟攻太王,亶父避之岐山而作周。按今州理城,即公劉邑地也。”

北魏孝文帝太和二十年(496),寧縣曾因“古豳國城”而設豳州、邠州。西魏廢帝二年(553)在白土縣(北魏置,今陜西省彬縣西南白土村)西南建南豳州,而改原豳州為寧州②,這是寧縣喪失“豳州”之名的關鍵。

位于寧縣的豳州既已改為寧州,那么彬縣西南新設的南豳州自不必以“南”字作區別,于是去掉“南”字,直稱豳州,并將治所移到彬縣、旬邑一帶,遂使后世認為古豳州就在彬縣、旬邑一帶,這是一個歷史誤會。

事實上,豳地的中心位置在寧縣,這是公劉至古公亶父初期周人生活的地方。《豳風·七月》《大雅·公劉》描寫的就是周人在豳活動的情景。周人在豳生活近五百年,主要活動于豳地的中心地帶,即今寧縣一帶。豳地的北界到慶陽市的董志原邊,西界至蒲河,東界到子午嶺,而旬邑、彬縣、長武一帶則是豳地的南部邊緣,甚至屬于古豳地以外。周人既生活于豳地,豳歷當然就產生于周貴族居住的豳地中心地帶。《七月》之詩各月份對應的物候,亦當以寧縣一帶的物候為參照。

二、古歷法及其主要用途

古歷法是遠古先民在漫長的生活實踐中逐漸摸索總結出來的,那時天下遠未統一,許多大的部落、部落聯盟往往有各自不同的歷法,因而上古中國存有多種天文歷法,學界有所謂黃帝歷、顓頊歷、夏歷、殷歷、周歷、魯歷等“古六歷”之說,其實何止“六歷”!各種歷法五花八門,其科學性、精確性固然高下不等,后來不斷修正改進和優勝劣汰,留下較好的若干種并行于世,致使先秦古籍中所據以紀年紀月的歷日制度不統一。例如,《春秋左傳》? 《資治通鑒》都是編年體史書,但《左傳》紀年,以“春正月”為一年之始、“冬十二月”為一年之終;而《資治通鑒》在前104年前,則以“冬十月”為一年之始,“秋九月”為一年之終。顯然,這兩本編年體史書采用的是兩種不同的歷法。

事實上,不僅夏商周各有若干種歷法并行,就是各諸侯國使用的歷法也不盡相同。例如,杞國作為夏人后裔建立的諸侯國,到戰國初期滅亡時,用的還是《夏小正》記載的全年十個月的“夏歷”。秦統一后也創立了以十月為歲首的秦歷。漢初一直沿用秦歷,直到公元前104年,漢武帝改用太初歷,以建寅月為年首正月,也就是夏歷,歲首正月的問題才明確下來,這個歷律一直延續到清末宣統帝退位。

遠古歷法的用途主要有兩點:一是用于周期性的祭祀活動。“歲(歳)”即“歲祭”,“歳戉古本一字,甲骨文歳字象戉形”。[2]134當初是一種祭祀名稱和祭祀用牲行為,本意為砍殺犧牲以祭祀祖先。這種祭祀活動的周期以“歲”為單位,從“歲首”算起,開始新一輪的祭祀活動。概言之,“歲”和“祀”皆為祭祀,“歲首”之月便是祭祀的開始和年歷的開始,當然可以用來紀年,商代和秦漢時期就普遍使用“祀”和“歲”作為紀年單位。二是用于周期性的農耕活動。農耕活動的周期當初以“年”為單位,“年”字象人背負成熟之禾,故“從禾從人,會年谷豐熟之意。《說文》‘年,谷熟也”[2]782。而禾谷萌發于春季“正月”,簡稱“春正月”,既是春耕之始,也是農歷一年之始;谷熟、冬藏之后農事告終,也是一年告終,民間舉行喜慶之典,是為“過年”,也是民歷之基準。可見,“年”與季節直接相關,表示谷物成長周期,是與季節和節氣物候精確對應的一種農用歷法,故稱作“農歷”。但今人所稱“農歷”專指夏歷,為了不致混亂,筆者稱非夏歷的“農歷”為“民歷”。

上述遠古歷法的兩種用途,其實反映的是以“歲”或“祀”為標志的“祭祀歷”和以“年”(春節、谷熟)為標志的“農耕歷”,前者主要是廟堂貴族使用的從“歲首”開始的一種歷法,謂之“歲歷”;后者則是民間百姓使用的從“正月”開始的一種歷法,謂之“年歷”,實為“農歷”或“民歷”。從漢武帝頒行太初歷開始,“歲首”和“正月”兩個概念就合而為一了,在此之前“正月”和“歲首”則是分離的。