民事檢察聽證制度實證分析

● 李大揚 滕艷軍/文

《人民檢察院民事訴訟監督規則(試行)》(以下簡稱《監督規則》)第57條至第64條明確規定,檢察機關在辦理民事訴訟監督案件中,可以組織有關當事人聽證,并規定了具體的聽證程序。但在監督實踐中,各級檢察機關民事檢察部門適用聽證制度的情況并不理想,以相關數據和案件為依托,對近年來全國民事訴訟監督案件中適用聽證的情況進行梳理,以期對該制度的發展完善有所裨益。

一、現狀分析:民事檢察聽證制度運行的基本情況

(一)民事檢察適用聽證制度案件的數量分析

檢察機關辦理民事訴訟監督案件,可以在民事裁判結果監督案件、執行監督案件、審判人員違法行為監督案件中實施聽證。據圖1可知,在民事裁判結果監督案件中適用聽證制度的案件比例相對較高,在執行監督案件、審判人員違法行為監督案件中適用聽證制度的案件比例較低。

圖1 各類型案件適用聽證制度的數量與比例

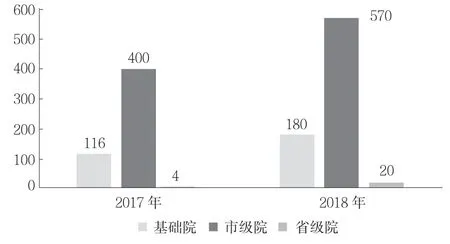

(二)民事檢察適用聽證制度案件的層級分析

圖2 各層級適用聽證制度的案件數量與比例

從實施聽證的民事裁判結果監督案件的層級來看,呈現較為明顯的紡錘形結構,案件主要集中在市級檢察機關,基層院、省級院較少。另外,2017年至2018年全國檢察機關辦理的執行監督案件和審判人員違法行為監督案件中,大約95%的聽證是由基層院組織實施,大約4%的案件由市級院實施,省級檢察機關在上述兩類案件中實施聽證的較少,最高人民檢察院尚未對這兩類案件進行過聽證,呈現出明顯的金字塔形結構。

(三)民事檢察適用聽證制度案件的案由分析

通過對2018年實施聽證的民事裁判結果監督案件進行分析可知,在進行聽證的740件民事裁判結果監督案件當中,合同糾紛380件、勞動爭議糾紛110件、物權糾紛108件、侵權責任糾紛40件、婚姻家庭糾紛25件、繼承糾紛20件、人格權糾紛15件、不當得利糾紛10件。進一步分析具體案由,合同糾紛案件中數量最多的案件是借款合同糾紛案件,為190件。在勞動爭議糾紛案件中,有50件勞動合同糾紛案件。在物權糾紛案件中,物權保護糾紛70件、物權所有權糾紛25件、用益物權糾紛12件。侵權責任糾紛中,包含10件機動車交通事故責任糾紛。15件人格權糾紛案件全部為生命權、健康權、身體權糾紛。

(四)民事檢察適用聽證制度案件的地域分布分析

檢察機關在辦理民事訴訟監督案件中實施聽證的情況,存在明顯的地域差異。適用聽證制度較多的省份,一般是聽證制度比較完備、開展聽證有一定經驗的地區,主要集中在云南、山東、江蘇等省份。在2017年實施聽證的民事裁判結果監督案件中,云南省330件、山東省75件、江蘇省35件、海南10件、新疆10件。在2018年實施聽證的民事裁判結果監督案件中,云南省460件、山東省160件、江蘇省25件、重慶市20件、江西省12件。2017年至2018年,云南省辦理民事裁判結果監督案件實施聽證的有790件,占全部1290起案件的61.2%。山東省為235件,占比18.2%。江蘇省60件,占比4.7%。重慶為20件,占比1.6%。云南、山東、江蘇、重慶四省在辦理民事裁判結果監督案件中實施聽證的案件數量,占全國的85.7%。

二、問題檢視:民事檢察聽證制度運行中存在的主要問題

(一)適用聽證制度案件的總體數量較少

根據有關數據,2017年至2018年,全國檢察機關辦理民事裁判結果監督案件105100件,其中適用聽證制度的案件只有1290件,占比僅為1.23%,適用聽證制度的比例較低。2017年至2018年,全國檢察機關分別辦理了65100件民事執行監督案件和34800件審判人員違法行為監督案件,其中適用聽證制度的民事執行監督案件為240件,適用聽證制度的審判人員違法行為監督案件為100件,占比均在0.3%左右。《監督規則》中規定的民事檢察聽證制度的作用并未得到充分發揮,在實踐中幾乎處于“休眠”狀態。如此低的數量和比例,也說明檢察機關在辦理民事訴訟監督案件的過程中未將聽證作為一項優選程序,甚至也未將其作為可選程序加以適用。除了實施聽證的案件總數較少外,省級院在辦理民事訴訟監督案件過程中也很少組織實施聽證。

(二)民事檢察聽證制度適用不均衡

民事檢察聽證制度的適用情況,在不同地區之間存在顯著差異,在一定程度上也反映出各地對聽證制度的重視程度。另外,各級檢察機關適用聽證制度的情況也存在差異。2017年至2018年,在全國檢察機關辦理的民事裁判結果監督案件中組織聽證的案件,基層院與市級院合計占比為98.1%。在民事執行監督和審判人員違法行為監督案件中組織實施聽證的,基層院和市級院所占的比例約為99%。省級院和最高人民檢察院幾乎沒有在民事訴訟監督案件中適用聽證制度,適用層級不均衡問題亟待破解。

(三)啟動聽證的標準把握不一致

《監督規則》第57條規定:“人民檢察院審查民事訴訟監督案件,認為確有必要的,可以組織有關當事人聽證。”應該如何理解“確有必要”,不同檢察機關采取了不同的判斷標準,這就造成了聽證制度適用的困境。一是聽證制度的啟動存在較大的裁量空間。《監督規則》的這一規定過于原則,并沒有細化規定哪些情形屬于“確有必要”,這就給檢察機關判斷何種情況為“確有必要”帶來了過大的裁量空間。二是各地檢察機關對于應當聽證案件的標準把握不一致。由于各地民事檢察發展的不平衡,以及對于聽證的理解、重視程度不同,導致有的地區積極適用聽證制度,探索并完善聽證制度,有的地區則因為聽證標準不夠明確,將這一制度“束之高閣”。三是聽證制度缺乏制度剛性。

(四)聽證程序有待進一步規范

《監督規則》中對于民事檢察聽證程序只著重規定了實施聽證過程中的發言、舉證質證順序,屬于對聽證事中程序的規定,對聽證的事前程序和事后程序事項的規定并不詳盡。即便是已有規定的聽證事中程序,也未對聽證實施過程中需要告知當事人的權利義務、主持人及其他參與聽證人員的發問順序等進行規定,導致各地在實施聽證過程中的程序處置也不盡相同。一個程序的有效運行,必須要有較為完整且安定的程序流程,讓當事人有足夠的程序預期。否則,當事人、聽證參與人在不知道聽證具體流程的情況下,很難作出有效的應對,也難以實現聽證的預期效果。即便是已有規定的發言、舉證質證順序,也非常類似于民事審判程序,并不符合民事檢察聽證的制度目標和檢察屬性。另外,確定聽證參與人的標準不明確。何種案件需要邀請人大代表、政協委員等人員參與,何種案件需要人民監督員、人民調解員、專家咨詢委員參與,何種案件需要當事人所在單位、居住地的居民委員會委員參與,邀請各類人員參與聽證應當遵從什么標準,哪些案件的聽證僅僅由檢察人員參與即可等,在實踐中也未形成統一標準。

三、對策建議:完善民事檢察聽證制度之具體進路

(一)高度重視民事檢察聽證制度建設

《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》在“保障人民群眾參與司法”的宏觀規劃中特別提到“在司法調解、司法聽證、涉訴信訪等司法活動中保障人民群眾參與”。民事檢察聽證作為司法聽證的重要組成部分,也承擔著保障人民群眾參與司法的功能。張軍檢察長指出,要做強民事檢察工作,進一步拓寬思路、積極作為,將民事檢察工作做得更實、更富成效。民事檢察聽證制度可以邀請人大代表、政協委員、人民監督員、居委會會員等社會人士參與,這是檢察機關接受人大監督、人民群眾監督的有效途徑,有利于民事檢察工作贏得社會的認可,實現民事檢察工作的雙贏多贏共贏。重視并不斷完善民事檢察聽證制度,是積極作為、做強民事檢察工作的重要組成部分,有助于檢察機關規范辦理民事訴訟監督案件。民事檢察聽證制度,是檢察機關行使民事檢察調查權的重要手段。在對民事檢察抗訴工作提出精準化要求的今天,民事檢察人員僅僅通過審查案卷等“坐堂辦案”的方式,已經無法保證辦案的質量。實施民事檢察聽證,通過直接聽取當事人的主張,可以增強檢察機關司法辦案的親歷性,進而提升民事訴訟監督的精準性,達到“監督一案、教育一片、影響社會面”的目的。民事檢察部門應當重視民事檢察聽證制度建設,健全并完善制度內容,在合理范圍內最大限度地發揮聽證制度的功效,避免使聽證制度流于形式。

(二)不斷加強民事檢察聽證制度的實踐運用

一項制度的發展完善,總是從理論到實踐,再由實踐反作用于理論的過程,制度的完善是不可能一蹴而就的。民事檢察部門在辦理民事監督案件過程中,要根據案件的實際情況,積極主動開展民事檢察聽證。根據現有數據分析,民事檢察聽證制度的發展存在明顯的地區差異,部分地區已建立了較為完善的民事檢察聽證規則,在辦理案件過程中普遍地適用聽證制度,通過組織聽證來查清事實、化解矛盾。聽證程序與法院的庭審程序具有一定相似性,檢察人員通過主持、參與聽證,能夠增強辦理民事檢察案件的水平和能力,強化案件辦理的親歷性,提升案件的辦理質量。從適用聽證制度的檢察機關層級來看,民事檢察聽證主要由縣級院、市級院實施,而省級院、最高人民檢察院則很少開展民事檢察聽證。但是民事裁判結果監督案件,卻是大量集中在省級院和最高人民檢察院。因此,省級院和最高人民檢察院應當積極適用民事檢察聽證制度,提高案件辦理質量,通過司法辦案發揮對下指導功能。

(三)科學引導適用民事檢察聽證制度的案件類型

《監督規則》第57條規定啟動民事檢察聽證的條件,是檢察機關認為“確有必要”時,依職權進行啟動。啟動聽證程序的職權主義,是檢察權區別于審判權的重要表現。否則,就可能出現檢察案件“審判化”的傾向,不利于充分發揮檢察機關的法律監督權能。要厘清何為“確有必要”,就必須明確檢察機關適用聽證制度的案件類型。對于民事訴訟監督案件,可以引導在以下幾類案件中進行聽證:一是檢察機關擬作出抗訴決定或者再審檢察建議的案件。聽證制度的設計目的之一,在于權力機關實施的行為可能會損害、改變相對人利益時,通過聽證程序聽取當事人意見,保障當事人發表意見的權利,為權力機關的有關行為提供依據。檢察機關決定提起抗訴或者再審檢察建議的行為,已經是意圖改變已生效法律文書的判決結果,破壞判決的安定性,給被申請人造成程序上、實體上的不利。通過聽證程序,檢察機關向當事人釋明查清的新事實、抗訴爭議焦點等,讓申請人和被申請人充分發表意見,可以有效提高程序的正當性和抗訴的精準性。二是涉及國家利益、社會公共利益或社會影響較大的案件。例如,檢察機關辦理支持起訴的民事案件,案件往往涉及國家、集體利益或者當事人處于弱勢地位,為了提升支持起訴案件的社會效果和準確性,增強檢察機關的司法公開性和社會參與性,提高人民群眾對檢察機關司法辦案的認可度,檢察機關可以啟動聽證程序。據了解,昆明市檢察院在辦理涉及群體性案件、農民工討薪案件等支持起訴案件中,注重聽證制度的適用,有效化解了社會矛盾,取得了良好的法律效果和社會效果。三是案情復雜、在事實認定或法律適用方面存在較大爭議的案件。對此,檢察機關通過書面審查以及詢問當事人等方式,已無法對案件作出準確判斷,或者作出的判斷可能會產生較大爭議。為查清案件事實,檢察機關可舉行聽證,讓案件雙方當事人充分發表意見。同時,借助專家、學者等聽證參與人的專業意見,輔助檢察機關對案件作出更加準確、恰當的判斷。四是擬作出不支持監督申請決定,但存在申訴信訪壓力的案件。檢察機關辦理的民事訴訟監督案件中,部分案件由于存在較大申訴信訪壓力,檢察機關迫于壓力作出了抗訴或再審檢察建議。這種監督非但不是對民事案件的精準監督,反而大大降低了民事檢察監督的質量,成為無效監督。對于這類案件,有必要啟動聽證程序。在公開的聽證程序下,讓當事人發表意見,由檢察機關進行釋法說理,進而促成案結事了,化解申訴信訪矛盾。

(四)合理規范民事檢察案件的聽證程序

雖然《監督規則》規定了聽證程序的發言、舉證、質證順序,但是這種規定過于粗略,且模仿法院庭審程序的痕跡較重,有另設“審判”程序之嫌,不符合民事訴訟監督辦案中舉行聽證的實際需求。有的觀點認為,在實踐中較為符合民事檢察辦案需求的聽證程序,大致分為五個步驟:一是由主持人宣布聽證會紀律及雙方當事人的權利和義務;二是案件承辦人陳述案件審查認定的基本事實及法院判決情況;三是雙方當事人分別陳述有關情況;四是辯論和質證;五是雙方當事人、聽證參與人簽字。通過對各地聽證筆錄進行分析可知,各地聽證程序并不完全一致,有的檢察機關在聽證程序中省略了上述第二個階段,即沒有案件承辦人的陳述介紹。有學者特別提出了檢察機關要向參與聽證的主體通報辦案中發現的問題,并讓當事人發表意見。但即便是上述五個步驟的聽證實施程序,也存在一定不足。對此,必須對聽證的程序流程進行規范。根據各地實踐經驗,并在現存聽證程序的基礎上進行完善優化,民事檢察聽證制度應當大致分為聽證準備階段、聽證實施階段、聽證結束階段。聽證準備階段主要是:確定案件符合啟動聽證的條件,根據具體案情確定聽證參與人,確定聽證時間、地點,告知當事人聽證的時間、地點、聽證參與人以及啟動聽證的原因等。聽證實施階段主要應當劃分為以下步驟:一是宣布聽證會議紀律及當事人權利義務;二是宣布聽證參與人姓名、職務并詢問當事人是否要求回避;三是聽證主持人簡要介紹法院審判過程,向當事人釋明檢察機關查明的新事實、檢察機關的案件承辦意見;四是當事人對檢察機關的意見發表意見;五是檢察機關、申請人、被申請人依次舉證,申請人、被申請人依次質證;六是聽證參與人對當事人進行發問;七是當事人進行聽證辯論;八是試行聽證和解;九是核對筆錄并簽字。通過對聽證實施程序的制度性規定,進一步規范聽證筆錄,實現聽證筆錄與法院庭審筆錄一樣的法定化。聽證結束階段,應當根據案件的不同情況以及與其他制度的銜接情況作不同處理。但最重要的是在聽證結束后,聽證參與人要以口頭或者書面形式發表聽證意見,為檢察機關的辦案提供參考。另外,在監督實踐中應當做好聽證制度與專家咨詢論證制度、檢察和解制度的銜接和配合,最大限度地發揮聽證制度的功效,實現精準監督與案結事了的雙向關照。