煤炭開采沉陷區房屋裂縫特征與成因分析

侯建斌

(山西冶金巖土工程勘察有限公司,太原 030002)

山西是煤炭資源大省,煤炭資源開采為國家經濟社會的發展做出了巨大貢獻,但同時,大量開采煤炭所形成的開采沉陷區也對當地的生態、農業以及經濟建設等方面造成了一定的危害[1]。地表建筑物開裂是開采沉陷區造成的重要危害之一。本文以晉南某開采沉陷區房屋裂縫為例,對其房屋裂縫的特征及成因進行分析。

1 地質條件背景

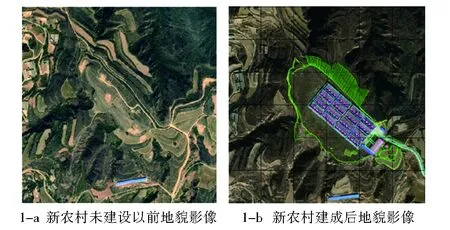

1)地形地貌。房屋建設用地為黃土丘陵溝壑區“高挖低填”整平后的場地。原地貌類型包括黃土梁、峁及溝谷,建設用地所在黃土梁呈北西-南東向展布的長條形黃土峁梁,較平緩,溝谷發育,地表切割劇烈,地形較為破碎。但由于建設用地區域位于溝谷上游近分水嶺處,溝谷切割深度較小,崩塌、滑坡不發育。圖1為調查區地形地貌變遷影像。

圖1 調查區地形地貌變遷Fig.1 Topographical changes in the surveyed area

2)地層巖性。研究區位于河東煤田的南部邊緣,區內發育有第四系全新統(Q4)、中上更新統(Q2、Q3)、二疊系上統上石盒子組(P2s)、下統下石盒子組(P1x)、下統山西組(P1s)、石炭系上統太原組(C3t)、中統本溪組(C2b)、奧陶系中統峰峰組(O2f),含煤地層為石炭系上統太原組和二疊系下統山西組,主要可采煤層為山西組下部2號煤層與太原組下部10號煤層。

3)地質構造。研究區位于河東煤田的南緣,區域構造線總體方向為北北東,地層總體走向為北北東,傾向為北西向,傾角平緩(2°~8°)。區域內較大的褶曲和斷裂構造主要有西坡背斜,丁家灣背斜和棗樹院正斷層、干泥坪逆斷層等。

2 房屋結構特征

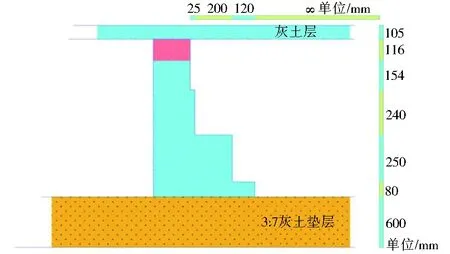

房屋為磚混結構樓房,樓板為現澆混凝土樓板。房屋地基持力層為第四系上更新統Q3黃土,基礎為臺階狀條形基礎,底下有600 mm厚三七灰土墊層。房屋體前設有水泥臺階,院地面為現澆混凝土層。房屋的地基和基礎結構如圖2所示。

圖2 地基和基礎示意圖Fig.2 Illustration of foundations

3 房屋裂縫特征

受損房屋共計64戶,房屋墻體裂縫數量統計如表1所示。房屋的裂縫多種多樣,方向上有水平的、豎向的和斜向的,形態上主要有正八字形、倒八字形、緩“S”型、“Y”型、反“Y”型,少數為“X”型或半“X”型。各種裂縫長短不一、寬窄不等,窄的細如蛛絲,最寬的約1.5 cm。裂縫多出現在門頂、窗角、門窗間墻,有的出現在房屋頂層墻體和屋面、縱墻或橫墻,有的裂縫從墻腳向墻頂呈階梯延伸。

表1 房屋墻體裂縫數量統計Table 1 Statistics of the numbers of wall cracksof buildings

4 裂縫成因分析

通過地面調查、采空鉆探、地球物理以及對房屋裂縫的調查等方式綜合分析,結果表明造成該區域房屋產生裂縫的原因有以下幾個方面。

4.1 煤礦開采

煤礦開采是導致該區域房屋裂縫的重要原因,具體又可細分為地下采空、地下水位下降、爆破震動這三個主要因素。

1)地下采空。根據房屋所處區域礦井開采資料,該區域煤礦曾采用巷采方式對2號煤層進行了破壞型開采,采出率高,剩余煤墩或煤柱較少,覆巖原始力學平衡遭到破壞,應力場重新分布,巖體產生變形和移動,并形成冒落帶、裂隙帶及彎曲帶即所謂的“三帶”。

據區域調查資料所獲取的一般規律經驗可知,當某采空區或相鄰采空區相加之總長度和總寬度均大于或等于煤層平均埋深時,巖層彎曲變形帶于地表形成明顯的變形區[2-3]。即采空區范圍地表產生整體壓縮沉降帶,于采空區邊界地表向采空區之外地表一定范圍內(以巖層裂縫角控制)出現地表裂縫帶,且裂縫帶的走向與采空區長度或寬度的方向一致,裂縫帶之外至下沉盆地邊緣之間變形強度逐步減弱。

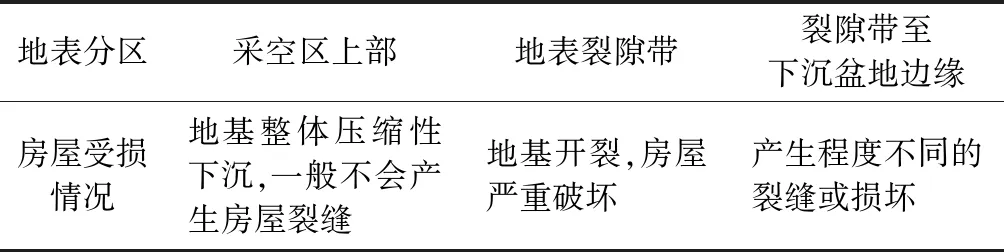

本次調查房屋所在區域處于采空沉陷區裂隙帶與下沉盆地邊緣之間,其裂縫的分布位置、形態、走向有一定的規律性,符合采空沉陷區裂隙帶至下沉盆地邊緣之間區域的房屋開裂特征。采空區地表分區及相應位置房屋受損情況如表2所示。

表2 采空區地表分區及相應位置房屋受損情況Table 2 House damage situation in terms of surface partition and corresponding locationsabovegoaf

2)地下水位下降。開采作業中不斷抽排地下水,引發區域內地下水位下降,經調查,受損房屋附近的水井有的水位降低,有的已枯竭。一方面,深部巖層中含水層受開采擾動破壞導致巖層之間的水體流失甚至排空,巖層之間的有效應力減小,上部巖體下沉變形,傳遞到地表后引發地表沉降變形;另一方面,第四系土層地下水位下降,孔隙水壓力降低,有效應力增加,顆粒發生位移,孔隙度降低,便產生固結沉降,引發地表變形。建筑區域地下水位在較短時間內不均勻下降,致使基礎產生不均勻沉降,繼而導致房屋開裂。

3)爆破震動。井下爆破產生的震動波對地表建筑的影響相當于地震的效果。由爆破、振動引起的裂縫一般呈“X”形,還有水平和垂直裂縫。根據有關的國際標準(聯邦德國DIN4150標準和瑞士SN640312標準)的頻率范圍:10 Hz~80 Hz的短期振動作用下,振動對建筑物的影響(使建筑物不致損壞)速度限值為12 mm/s。本次調查通過物探手段檢測到振動波參數小于該規范所限定的范圍,不會直接導致房屋開裂,但可能導致已開裂房屋的裂縫擴大、受損加重。

4.2 地基不均勻沉降

地基不均勻沉降是房屋開裂的直接原因。造成該區域地基不均勻沉降的因素主要有兩方面,采空區地表變形和黃土不均勻沉降。一方面,房屋位于采空沉陷區裂隙帶與下沉盆地邊緣之間,地表發生不均勻的變形和沉降,其變形量超過了房屋地基允許的變形沉降范圍,導致地基不均勻沉降,引發房屋開裂;另一方面,房屋建設用地為黃土丘陵溝壑區“高挖低填”整平后的場地,開挖整平區域黃土的固結歷史長、沉降量小,而填方區域因為黃土夯填而成,填土壓實度不足產生固結沉降、蠕變等現象。調查中還發現排水渠有漏水現象,漏水位置路面有裂縫及陷坑,流水下滲入黃土地基,黃土遇水濕陷,導致填土區域地基沉降變形量更大,開挖區與填土區之間變形量差值大導致的地基不均勻沉降更為明顯。

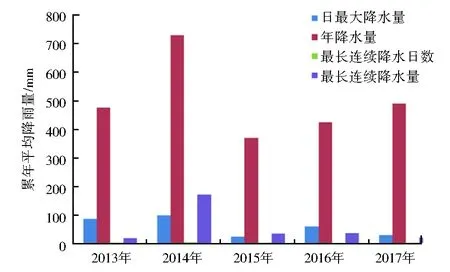

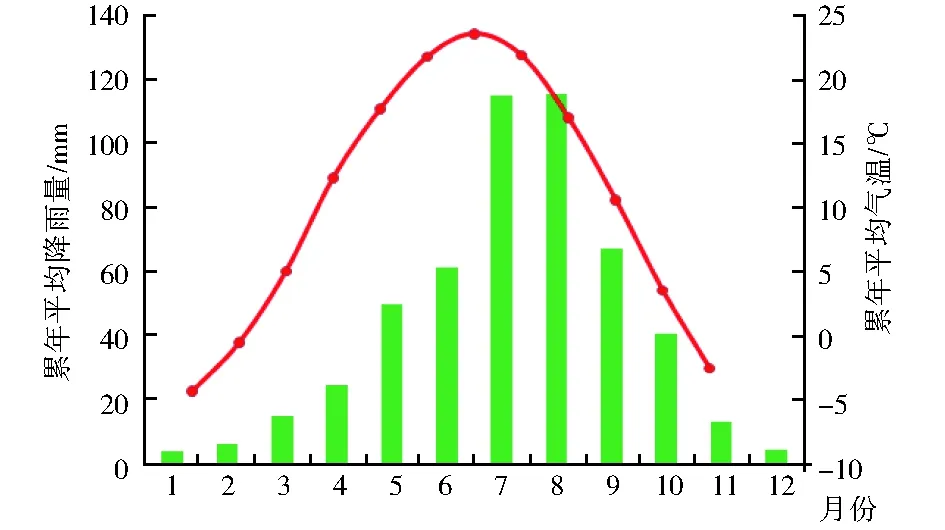

根據圖3和圖4的本地累年和累月平均降雨量數據顯示,2014年是近年來降雨量較多的一年,2014年7月的持續降雨,由于排水不暢大氣降水滲入地基中,8月、9月房屋發生進一步開裂,雖采取了措施,但成效不大。降雨入滲問題一直未解決,至2017年愈加嚴重,局部地基土有泥化現象,排水渠漏水位置的路面發生裂縫及陷坑。所以大氣降水和生活用水不合理排放下滲到濕陷性黃土地基中引發的不均勻沉降是房屋裂縫的誘因之一。

圖3 本地2013-2017年累年平均降雨量Fig.3 Average annual precipitation from 2013 to 2017

圖4 本地1958-2010年累年月平均降雨量與氣溫Fig.4 Average monthly precipitation and temperature from 1958 to 2010

4.3 房屋結構

房屋建成后,均會在自重力作用下產生幅度不等的均勻沉降或不均勻沉降。不均勻沉降所產生的內應力大于墻體的抗剪或抗拉力時,建筑物將會產生裂縫、傾斜甚至破壞,而裂縫的密集型、縫寬、出現的部位主要與房屋的結構差異有關。

1)自然間開間和進深寬度的差異性。房屋由于自然間大小差異,開間和進深較大的東間和西客廳的東、西墻及前窗墻(西客廳)所受荷載較大,不均勻沉降下沉時自重力所產生的內應力會增大,出現裂縫的比例會增高。后東間和后西間的開間進深較小,所受荷載則會大大減小,因不均勻沉降所產生內應力變小使墻體出現裂縫的比例會大為下降。

2)門、窗等結構弱面的特殊性。東間前門、窗墻因荷載主要分布于東、西墻而受力變小,出現裂縫的比例明顯小于東、西墻。少數院落前窗墻不均勻沉降較大,且窗戶、門的設置造成結構弱面導致墻體抗剪能力下降,故亦會于窗框角和窗框下部出現裂縫。西客廳前窗墻與東、西墻均為主要承重墻,因抗剪能力大幅下降,會于窗框角、窗框下部產生裂縫,且裂縫比例遠高于東間前窗墻。后西間后窗墻同樣因后窗的設置而使得其抗剪力大幅下降,窗框角及窗框下部出現裂縫。

3)各塊后墻倒八字裂縫的規律性。據本次調查,各塊均由4個院落組合而成,其后墻為統一砌筑,具有相對獨立性,因其兩側地基壓實度欠佳,下沉量大于中部,均于東部西斜裂,于西部東斜裂,中部裂縫則明顯減少且以垂直型為主,整體呈現倒八字型。

5 結束語

通對晉南某煤炭開采沉陷區內房屋裂縫特征和成因進行調查分析,其結果表明,地下煤炭開采所造成的地表沉陷,直接或間接地導致了該區域房屋開裂,同時也揭露了黃土丘陵溝壑區通過“高挖低填”造地進行房屋建設的一些質量問題。針對上述情況提出幾點建議:

1)煤礦進行開采、爆破等作業時,應做好動態監測,通過實時數據分析評估井下作業對地表構筑物、道路、農田等的影響,尤其是要正規開采,保留足夠的煤柱,減少對地下含水層的破壞。

2)工業、民用建設應盡量避開開采沉陷影響區域,如果必須在該區域進行建設,在建設前應做好充分的調查和論證,選擇沉降變形小、變形可控的區域,不宜選擇軟土、河道等工程性質不良的區域,對濕陷性黃土地區應進行地基加固,并做好防排水。

3)在采空沉陷或其它有地基不均勻沉降、變形區域進行建設時,要慎重選擇建筑結構形式,通過增加特殊構造、增強整體剛度、合理設置沉降縫等方法增強建筑物的安全性,并對建筑物的變形情況進行動態監測。