劇場里的人生之雨淺談《欲望號街車》的舞臺設計

桑琦 李祎

《欲望號街車》是著名美國劇作家田納西·威廉斯的代表作,也是他的作品中被搬上舞臺最多的一部。半個多世紀以來,多個國家、多個城市的劇場里,都曾上演過這部劇作。這次,上海話劇藝術中心的版本中,導演王歡帶領我們整個劇組,討論、磨合,最后在當代的中國上海,呈現出了這部《欲望號街車》。作為舞臺設計,我們將在本文中談談這部作品的創作思路。

本次演出安排在上海話劇藝術中心的戲劇沙龍。這是個小劇場,觀眾離舞臺足夠近,整個空間是“聚氣”的。在這樣的情況下,觀眾很容易沉浸在舞臺空間之中,有更好的代入感。舞臺裝置上,利用好這劇場空間的優勢,同時又保持當代性,適當地打破舞臺幻覺,給予觀眾一些思考和想象的空間,是我們首先考慮的。原作的時代背景為20世紀40年代的美國,離現在上海觀眾的生活較遠,而我們希望這部作品能給進入劇場的觀眾帶來一些對當下社會問題的思考,所以,怎樣賦予故事情境更多本地感的元素,也是舞臺設計上所考慮的重點。當然,這所有的元素也要合理于創作主旨的表達、演員的表演訴求。最后,我們決定從材質入手,作為本次創作的載體。以下,我們將從三方面,講述舞美基于這些考量所做的嘗試。

雨|自然的材質

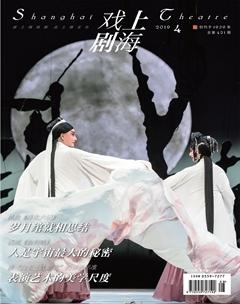

在本作演出中,視覺最大的亮點,無疑是劇場里的“雨”了。三面雙層的雨幕圍繞著舞臺,在開場時升起,隨著演出的節奏與氣氛,時快時慢、時密時疏的下著。這雨幕也是一道水墻,分割著空間,暗示室內環境。起初,我們曾嘗試實體墻面的方案,強調封閉、束縛感。然而,實體墻面不僅呆板,接連后還帶來了門的問題,限制了演員的肢體動作。而雨幕的方案則完美地解決了上述問題:我們制造了一個透明的、可穿越的墻。甚至由于它的優秀特質,我們把其中一面“墻”放置在了觀眾與舞臺中間,成為了“第四堵墻”。這堵墻是可以隨時消失和出現的墻,有一種布萊希特式的間離效果。

除了分割空間的作用,“水”這個材質也給空間帶來了非常規的體驗。相較于舞臺裝置中常出現的人造材質(桌椅、地板、墻面等),水作為一種自然元素,是有機的(organic),是透明的流體,是我們日常再熟悉不過的。它的出現給予觀眾一種“全息”的感受:在視覺與聽覺上,水滴聲與水的形態,激活了我們腦中對水的觸感的想象(甚至第一排的觀眾,大有可能真實觸碰到水滴)。全身的細胞被帶動起來,腦中的記憶與想象也被激活了。由水可以聯想到很多:潮濕、滋潤、純凈、流逝,以及——女性。在中國的傳統文化中,女性經常與水聯系在一起。最著名的,莫過于《紅樓夢》中賈寶玉的那句“女兒是水做的骨肉”。在《欲望號街車》探討的諸多話題中,女性主義一直占有極顯著的位置。在威廉斯創作時的美國(1950年前后),正經歷第一波女權運動,女性在社會中的處境成了人們關注的對象。這個聚焦于布蘭奇姐妹的故事中,兩姐妹鮮明的個性,對命運的不同態度,始終貫穿全劇。舞臺上一直落著的雨水,也帶著這樣的象征意義,帶著觀眾以“通感”的效果,去看布蘭奇脆弱敏感如玻璃般的神經。

再讓我們回到雨——一種水的形態。相信雨水對于上海的觀眾來說,實在是太熟悉不過了。這次《欲望號街車》在黃梅天上演,這種巧合不禁讓人莞爾,而場外下雨,場內也下雨,這種黏黏濕濕的感受,簡直充斥著黃梅天上海人生活的角角落落、無處不在,人們無處可避、無處可逃。這是否像極了劇中布蘭奇的處境?作者田納西·威廉斯曾說過:“這部戲的意思是,這個女人原本很出色,但是,她被毀了,毀掉她的是社會。”① 理想與現實的格格不入,盡一切努力想要擺脫困境但卻越陷越深,社會的現狀逼人窒息。在演出的某些氣氛點,雨量會加大到暴雨的程度,轟隆隆的雨滴聲似乎就像布蘭奇心里滴出來的聲音——被沖塌了,被澆透了;欲望破口而出,又無處著力,只發出慘烈的共振與回響,最后化為縹緲的水霧——在布蘭奇向米奇講述她過去遭遇的時候,水霧讓節奏放慢了下來,甚至靜止了。觀眾透過朦朧霧氣,看見一張破碎女人的臉,看到她喊出“死亡的對面是欲望”②。毫無疑問,雨水這一元素對整部作品氣氛渲染的作用是顯著的,甚至可以說,這版《欲望號街車》是為上海度身定做的。

痕跡|時間的材質

可能有些觀眾會覺得,舞臺的整體環境,好像是一個廢墟,或者是拆遷到一半的法租界老房子。舞臺上的各處支點——桌椅、床、梳妝臺、臉盆、電視機……全是舊物。這些舊物并不是后期做舊的,而是真真實實的老舊家具。當然也包括地板——我們回收了拆遷后留下的老木質地板,將它們拼成了舞臺地面。這些舊物都有一個特點:使用的痕跡。磨光掉漆的椅背、斑駁的地面、滿是水垢的冰箱……這些痕跡給物品覆上了一層時間的“材質”——它們不再是一件人工制品,它們身上帶有故事,曾經主人的故事,現在經歷的故事。在這個被雨水包圍的小小空間里,顯得融洽極了。它們合在一起,讓這個濕噠噠的空間有了一種“生銹”的感覺——同樣也經歷了時間的腐蝕。在這部作品中,“其核心內容并不展現在舞臺上;而存在于它的‘第四維空間,即布蘭奇的過去之中。”③布蘭奇的悲劇其實在舞臺故事發生之前就早已注定了,她之前的經歷導致了這一切。空間中的這些銹跡時刻都在暗示著這一點。這個空間也是史黛拉和斯坦利的家。我們知道,這個家在一個類似貧民區的地方,是個簡陋的場所。布蘭奇第一次到達這里就表現出嫌棄和不適應。在她的眼中,這個地方就是生銹的、應該丟棄的,不是人待的地方。而她入住之后,也一直在與這種“銹跡”對抗。但是,就如同黃梅天返潮的地板與發霉的門板,這個整日都浸泡在雨水中的小屋,怎么可能不“生銹”呢?腐蝕是無法阻止的。我們也將梧桐落葉撒在舞臺各處,將故事地點模糊化,更增添一份上海的語境:法租界的梧桐、老收音機,以及藏在餐桌下,勾起回憶的老式兒童腳踏車。

在舞臺的中間區域,有一大幅塑料浴簾。與其說它是浴簾,不如說是用塑料薄膜層疊出的白紗。浴簾后面是布蘭奇泡澡的浴室,前面是客廳和臥房。簾子還可以從中間被拉出,還可以在需要時分割布蘭奇的臥室和男人們所在的客廳。塑料的材質在觸碰中發出悉悉索索的聲音,散發出廉價的質感。而正是這種廉價的質感,打破了白紗所具有的夢幻感,讓一切田園牧歌式的幻想都破滅了,和著這么個生銹破舊的空間,質感上整體統一了起來。在劇中,布蘭奇經常長時間泡在浴缸中,在她的心里,這個狹小的浴室是她能逃避現實的唯一去處,泡在水中的過程,也好像能清洗自己被玷污的身體一樣。所以這塊白簾子也是舞臺上唯一沒有“痕跡”,干凈的一處。當然,這簾子的材質非常脆弱——它只是幾層塑料薄膜而已,一次性的,臟了就扔,就能被拋棄的塑料薄膜。

燈光|工業的材質

除卻固有的舞臺燈光,我們在布景中也設計了多個光源。

首先,為還原室內環境,我們掛了幾盞室內吊燈——當然,式樣也搭配選擇了老式的——這些吊燈還能呈現一些非常規的效果。比如布蘭奇穿禮服站在餐桌上舞蹈時,透過餐桌上吊燈的光源,將裙子打出逆光效果,形成一個雕塑感極強的畫面。

這些常用燈光以外,在場景的各處——床底、桌底、水斗里,甚至馬桶里,都被安裝了發光光源。在掛窗簾的正立面上,還用白熾燈帶拼成了線條。無一例外地,這些都是冷光源,是現代工業的產物。當它們亮起時,質感與這些略有懷舊感的舊家具形成鮮明的反差——變得理性、冰冷、充滿工業感。這樣的處理把舞臺的幻覺感打破了:觀眾并不是在看一出發生在老上海洋房廢墟里的故事。這種反差和非常規的裝飾又實現了一次視覺上的間離。同時,新與舊、冷與暖、工業與手工的質感與材料的混搭,使整個設計在視覺上更具有當代感,實現了對規定情境的一種解構。在功能性上,布景中多處自發光的小光源,能補足一些舞臺常規燈光達不到的效果。比如布蘭奇對著馬桶嘔吐時,臉上映出的森森白光,以及玫瑰花被扔在馬桶里后,自發光源所塑造出的儀式感和雕塑感。

舞臺上的白熾燈帶,將幾何元素帶入了缺少硬線條的空間里,給三維空間一種二維理解的可能。在它所框出的二維空間里,成功將整個演區劃分成了三部分,并且可以通過燈帶的亮暗來提示演區的調換。可以說,這些光源成了整個舞臺的點睛之筆,將整個視覺理念和呈現效果都推進了一步。

結? 語

可以說,這版《欲望號街車》的舞臺設計,是對外國經典戲劇本土化呈現的一種視覺上的探索和嘗試。多年來,西方經典戲劇作品一直是國內戲劇界樂于表現的題材之一。但由于歷史背景、文化文本上巨大的差異,在舞臺視覺上如何找到本土觀眾所熟悉的元素,又與表演和劇作本身相融,一直是一個設計難點。本次設計以材料質感為突破口,把自然元素、時間質感、工業質感的元素混合起來,在同一種環境氣氛的語調下,選擇一些與本土觀眾有所勾連的線索,讓整個環境既能成立于觀眾記憶、想象的空間中,又能獨立于劇場空間里。

當然,最核心的,畢竟還是那一場雨了。這雨是氣氛的營造者,是自然之雨,布蘭奇內心哭泣之雨,是時代更迭之雨,也如導演王歡所說的,“更是工業文明時代的人生之‘雨”。

(作者桑琦為上海話劇藝術中心舞美設計;李祎為上海工藝美術職業學院教師、舞美設計)

注釋:

①李尚宏,《悲劇并不發生在舞臺上——〈欲望號街車〉主題辨析》,《欲望號街車》,上海譯文出版社,2010:229。

②田納西·威廉斯[美],欲望號街車,上海譯文出版社,2010。

③李尚宏,《悲劇并不發生在舞臺上——〈欲望號街車〉主題辨析》,《欲望號街車》,上海譯文出版社,2010:233。

(攝影/尹雪峰)