李恒,癡迷植物的“獨龍江女俠”

張帆

2015年,李恒在鑒定高黎貢山的植物標本。(中科院昆明植物所提供)

“說好3點來,怎么讓我等到現在?我90歲的人了,哪還有40分鐘可以浪費?!”

即便看見記者手里捧著一大束鮮花,李恒眼里仍難掩慍怒。雖然最終接受了記者的解釋,這位身形瘦小、頭發花白卻依舊蓬勃而有活力的老太太還不時念叨:“40分鐘,整整耽誤我40分鐘……”

32歲,從零開始學習植物學;61歲,深入獨龍江,進行首次越冬科考;73歲,領銜開展高黎貢山生物多樣性研究;90歲后的首個“五一”勞動節,她微信告知記者:“節日4天,我在家工作4天,天天有成果。”

在中科院昆明植物所,李恒是這家歷史悠久研究所的一道獨特風景。近60年的科研生涯,她所獲榮譽眾多,有14種物種以她的名字命名。作為17萬多份各類植物標本的采集者,李恒把自己比喻成一棵白菜:“就像一棵菜一樣自然生長——不忸怩、不裝飾,簡單地過著。”李恒說,自己一輩子沒有用過胭脂和口紅。

“低谷時能反彈,就是勝利”

在成為植物學家之前,李恒先后做過家鄉湖南省衡陽縣的鄉村小學教員、縣文化館員工以及中科院地理所俄文翻譯。而在生命的起點,她差點因祖輩重男輕女而成為棄嬰。“我剛出生,已有兩個孫子的祖母就將一坨棉花塞進我嘴里,母親憐我是條生命,又悄悄掏了出來。”

世界以痛吻醒這生命,又賦予其堅韌和倔強。隨大時代一道跌宕起伏,在磨難、困厄中成長的李恒愈發“有恒”。日寇侵襲衡陽,被迫輟學的她悲憤地寫下詩句:“飄蕩啊,飄蕩,可恨的秋風,為何把弱小民族殺光?”

十年動亂期間,被打成“牛鬼蛇神”的李恒,與昆明植物所所長吳征鎰一道被關進牛棚,接受“造反派”批斗和勞動改造,“想死的心都有”。然而一有機會,她就拉著吳征鎰就專業問題問這問那。別人在搞運動,她卻一個人冒險泡在標本館里,將昆明植物所100多萬份標本幾乎看了一遍,還自學了拉丁文,學會了閱讀德語和法語文獻。李恒的第一個“研究成果”——《黑龍潭雜草植物名錄》(手寫稿),就是這樣產生的。

“人生總有高峰和低谷,高峰時不自大,低谷時能反彈,就是勝利!”在李恒看來,困苦未必都是苦,有得有失,才是人生。

李恒重建了重樓屬的演化系統。圖為重樓資料照片。

1961年4月,李恒隨丈夫一同來昆明植物所報到。此前,她是一名俄文翻譯。這是令人羨慕的職業,在物質匱乏的年代可以享受與外國專家同樣的生活待遇。但吳征鎰一見李恒,兜頭潑了一盆冷水——“這里不需要俄文翻譯,你需要學習植物學,學習英文。”

李恒對吳征鎰的直率、坦誠沒有感到驚奇和沮喪,一切歸零,從頭學吧。報到后的第二個星期,李恒就赴文山參加野外科考,搭乘大篷車,風雨塵土無遮攔。夜宿旅店,臭蟲、虱子、尿臭味令人坐臥不寧。走路、爬山、上樹要學,打背包、燒火煮飯也要學。多年之后,同事們還記得當年考察時的一個場景,因記錄一個植物的名稱,考察組長被李恒問得有點不耐煩,而李恒這個剛進門的“外行”竟沖著組長“挑戰”:“你記住,三年之后,專業我一定會趕上你,而外語你卻超不過我!”

不久,人們就領教了李恒的要強、較真兒。“有人說她喜歡抬杠,其實時間一長,大家發現她不是為爭論而爭論,而是從交鋒中吸收、學習對方有益的想法。”李恒的學生楊永平說。

不盲從權威確是李恒一以貫之的原則。當年面對蘇聯專家,“即便我只是個翻譯,對于他們一些不符合中國國情的觀點和議論,我也毫不客氣地和他們爭!”說起這段往事,李恒臉上露出了孩子般的笑容。

“考察沒有做完,決不能半途而廢”

在李恒獲得的所有稱號中,“獨龍江女俠”是她最喜歡的一個,其中蘊含著她與“西南最后秘境”的一段生死情緣。1990年10月,61歲的李恒帶著3名助手和64匹馬馱載的輜重向滇西北的獨龍江進發。行前,她的老伴臥病在床,女兒正忙著出國。

“為啥要進行獨龍江越冬考察?因為獨龍江是植物學上一個神奇的地方,許多類群一翻過高黎貢山就變了。以往受條件所限,對獨龍江植物考察均集中在7月至11月,幾乎沒有人在冬季涉足過獨龍江。這里的奧秘沒有揭開,我覺得有責任去闖闖這個‘鬼門關。”

為了此次考察,李恒精心準備了兩年,籌集了在獨龍江生活一年的物資,甚至準備了在當地播種的菜籽。

王立松與李恒相識多年,是少有的敢頂撞她又沒挨過罵的同事。說起當年與李恒野外科考的經歷,王立松可沒客氣:“大家都不愿意和李恒一道出去,為啥?在山上勞累了一天,到傍晚,大伙兒都按點到山下集合,候車回宿營地。她每次都是最晚下山的那一個,害得大家都得等著她。”

科考開始不久,李恒就染上了瘧疾,天天高燒,病勢十分危重。當地政府曾考慮用直升機將她轉運出來,后來獨龍族鄉親將李恒抬到邊防部隊診所,用上李恒自帶的青霉素,打了多日吊針才闖過鬼門關。

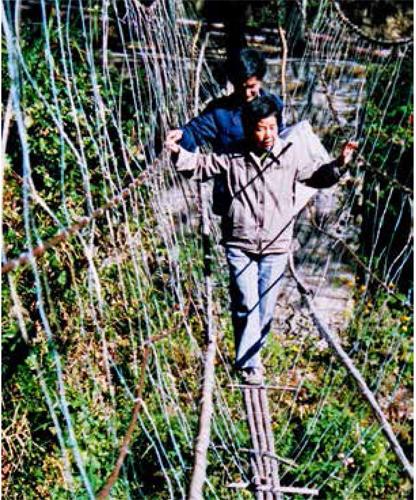

1990年,進入獨龍江前夕,李恒在貢山縣科委主任張建華(后)的幫助下,練習過藤蔑橋技術。(中科院昆明植物所提供)

女兒在電話里苦勸李恒回來,她回答:“要死就死在這里,回去免談,我的考察沒有做完,決不能半途而廢!”患病期間,李恒用錄音機錄下工作安排、科考進展、對家人的囑托……她說萬一走不出峽谷就當是遺言。

8個月的考察成果是豐碩的。李恒和隊員們采集了7075號植物標本,宣告發現植物新種80多種;經過系統整理和分析考察資料后,他們首次提出了“撣邦—馬來亞板塊位移對獨龍江植物區系的生物效應”學說。獨龍江考察成果獲得中科院自然科學一等獎,也由此奠定了李恒的學術地位。

令周圍人沒想到的是,獨龍江考察對李恒來說僅是個起點。為了徹底揭開獨龍江的植物學之謎,她將目標鎖定在獨龍江所屬的高黎貢山的廣大區域。73歲時,李恒再次出發,并申請了國家自然科學基金委、美國自然科學基金會等單位的資助。之后10年間,她組織美國、澳大利亞、德國、英國以及國內專家對高黎貢山生物多樣性進行了18次科考,經常與上百人的隊伍一起探險。

2007年,高黎貢山考察結束,共采集植物標本24萬余份。此后數年,李恒每天整理標本、登記和錄入,經常工作10多個小時,基本未在深夜兩點前入睡過。經過多年整理,這些考察成果匯聚成《高黎貢山植物資源和區系地理》一書,幾經周折后,有望于近期出版。

李恒說,直到最近,她才對作息時間做了微調。

“活著就要努力工作以回饋和感恩”

在李恒的相片簿里,保存著一張老照片,記錄的是一群獨龍族孩子采來野花、送給工作中的她的情景。獨龍江不僅讓李恒經歷了生死,也讓長年生活在象牙塔里的她收獲了淳樸和真情。在獨龍江生病的一個月里,李恒的住處時常放著鄉親們送來的雞蛋和母雞。

“這是人性最美的表露。當時我就想,一定要活著,好好工作,否則對不起這些可敬可親的鄉親。”雖然時隔多年,每當憶及當時的情景,李恒仍禁不住老淚縱橫。

在同事和學生們看來,雖然歷經坎坷,李恒一直抱有科研造福國家、造福民生的知識分子情懷。從獨龍江、高黎貢山回來后,這種愿望就更為迫切了。

2013年7月,李恒又一次重返貢山。下車伊始,一位怒族女干部就飛奔過來,含淚緊緊抱住她。“我是靠李奶奶資助才讀完高中的,但直到參加工作時,才知道資助人是她。”已是貢山縣農業局副局長的張文香對記者說。當年,李恒將獨龍江科考所獲的4萬元獎金全部捐贈給“春蕾計劃”,資助像張文香一樣失學的女童。

重樓是一種名貴中藥材,目前市場價每公斤上千元,種植重樓是山區農民脫貧致富的重要渠道。從上世紀80年代開始,李恒就主持重樓的綜合研究,她寫的《重樓屬植物》是重樓研究權威著作。近年來,李恒不顧年老體弱,和團隊跑遍了秦嶺以南主要重樓產區,考察當地重樓資源,舉辦多期重樓種植技術培訓班,指導當地農民解決重樓品種混淆的困擾,推廣人工授粉技術——所有這些,李恒將其視為應盡的社會責任,不取任何報酬。

藍色工裝上衣和挎包是李恒長久的“標配”,現在又多了一個繡花手機套,掛在脖子上。“找她咨詢重樓的人實在太多,母親有時連騷擾電話都接,生怕漏接耽誤事。”李恒的兒子王群路說。

前幾年,怒江當地的重樓因品種市場認知度不高,被視為假貨,面臨銷售困境。情急之下,鄉親們向李恒求助。在李恒的幫助下,有關部門對當地重樓做出了權威的品質鑒定,當地還申請了4項專利,很快穩住了銷路。

雖已年屆九旬,李恒卻不追求養生之道,也沒進行特別的鍛煉,更不信所謂偏方。“人活一天,便享受了一天自然和社會的饋贈,就要努力工作以回饋和感恩。”李恒說,這是人的本性,自己一輩子都沒有偏離。

李恒1929年出生于湖南,1955年畢業于北京外語學院。現為中國科學院昆明植物研究所資深研究員,第三世界女科學家組織成員,《中華大典生物典》編委。