環巢湖小流域污染源的調查與分析

周琳 陳學強 邵甜

摘要:污染源調查與分析是流域水環境治理的一項基礎工作。為解決環巢湖小流域水污染問題,以某小流域為研究對象,以水質現狀監測資料為基礎,對流域內的點源、面源、內源污染物進行了詳細的調查分析,得到流域內水污染物的主要來源、貢獻率和空間分布,進而為下一步提出有針對性的水環境治理措施打下堅實的基礎。

關鍵詞:巢湖;小流域;污染源調查

Abstract:Investigation and analysis of pollution sources is a basic work for water environment control in river basins.To Solve the Water Pollution Problem in the Small Watershed around Chaohu Lake,this paper takes a small watershed as the research object,based on the monitoring data of water quality status,the point source,non-point source and endogenous pollutants in the basin were investigated and analyzed in detail,the main sources,contribution rates and spatial distribution of water pollutants in the basin are obtained,and then lay a solid foundation for the next step to put forward targeted water environment control measures.

Key words:Chaohu;Small watershed;Investigation of pollution sources

巢湖位于安徽省腹地、長江流域下游左岸,是我國5大淡水湖之一。流域人口稠密、社會經濟較發達,受地形、降水及人類活動等影響,巢湖流域水旱災害、水質污染、水系萎縮、濕地消失、生態退化等問題較為突出。巢湖污染負荷高、總磷總氮超標嚴重,湖泊水體自凈能力衰退,是我國最早進入富營養化的湖泊之一,20世紀70年代,巢湖部分水體已出現了富營養現象,20世紀90年代全湖處于重富營養,成為了全國藍藻年年嚴重暴發的“三湖”(太湖、巢湖、滇池)重災區之一[1]。

從以往治理的經驗來看,主要措施是通過控源截污、減少氮磷入湖,加強污染源頭治理。但由于其污染源分布廣且水污染成因復雜,流域內共有大小河流近90條,每一條入湖河流攜帶的污染物都構成了巢湖的污染源。因此,治理巢湖的污染,需要從每個入湖的小流域入手,將入湖河流的污染源調查分析清楚,制定針對性的對策措施,從而進行源頭控制,最終達到全流域治理的目的。

譚茜通過對環巢湖14個小流域污染源進行分類調查,結果表明,城鎮生活污水、農村生活和畜禽養殖廢水、城鎮建成區地表徑流對巢湖流域污染貢獻比例較大[2]。高斌友等研究表明,巢湖的污染特性表現為點源和面源并重,總磷和總氮為主的入湖污染結構,提出“治湖先治河,治河先治污,治污先治源”的治水方略[3]。匡武等以巢湖流域十五里河為研究對象,對巢湖小流域進行了污染源分析,并提出了相應的對策措施[4]。

本研究以巢湖流域的某河為例,對流域內點源、面源、內源污染物進行了調查分析,得到流域內水污染物的主要來源、貢獻率和空間分布,分析其污染特征,為下一步探索有針對性的水環境治理措施打下堅實基礎。

1 流域概況

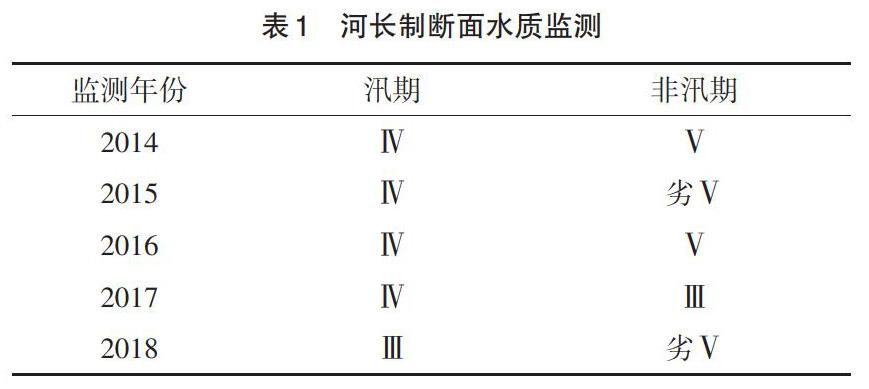

某河屬于巢湖流域派河的左岸支流,處于巢湖流域中上游位置。河道長6.48km,流域面積28.34km2,多年平均徑流量約940萬m2,占派河徑流量的4.8%。流域內有小水庫1座,總庫容354.9萬m3。根據《合肥市水功能區劃》的要求,某河近期(2020年)水質目標為IV類水。河長制斷面常規監測的汛期及非汛期水質監測數據見表1。監測結果表明,2014—2018年河道汛期水質均能達到水質目標要求,但非汛期基本為Ⅴ~劣Ⅴ類水,主要超標因子為氨氮、總氮,其次為COD等,不能達到水質目標要求。

為系統評價全流域水質、底泥情況,本次在河道干流和支渠共設置了14個檢測點,于2017年雨天及非雨天分別對流域水質、底泥進行取樣監測。監測結果表明,上游水質比下游水質差,主要超標因子為氨氮、總氮,COD和總磷有不同程度超標。這與上游工商業及居民區較為密集有很大關系。

2 污染源的調查任務、內容及步驟

2.1 調查任務 流域污染源調查的任務有以下幾個方面:(1)摸清河道水質的時間及空間特點;(2)摸清污染源類型、空間分布及污染負荷;(3)為流域(區域)水質與污染源響應關系提供數據支撐;(4)為后續污染物總量控制、水質達標提供依據;(5)為流域水環境治理設計方案提供設計依據;(6)為非工程措施的選擇提供參考依據;(7)為流域水環境管理提供基礎資料。

2.2 調查原則

2.2.1 客觀真實 調查結果應能客觀、真實地反映區域內污染源現狀和排放水平。對存在污水直排、管網錯接漏接、下墊面污染嚴重等情況的位置重點調查。

2.2.2 全面系統 本次調查工作應做到不留死角,采用“排口普查、重點排查、輔助探查、全面調查”的方式,在整個流域范圍內,全面、系統地對污染源進行梳理和統計。

2.2.3 標準統一 為保證調查結果的統一性和科學性,流域內各區域的污染源調查需實行統一的技術路線、數據統計和評價用語等。

2.2.4 重點突出 工作分點源、面源和內源污染調查3個方面進行,有重點地進行污染源調查。點源污染調查主要在排口普查的基礎上,對存在旱流污水的排口進行上溯追查,查詢污染來源;面源污染主要對重點污染區段、重點行業、有突出污染特征因子的排放企業和單位進行重點調查;內源主要對污染河段底泥進行調查分析。

2.3 調查內容

2.3.1 點源 清查流域內所有點源污染,包括雨水口、污水口、雨污混接口等所有入河湖排口和支渠。(1)排口形式:形狀、材質、尺寸。(2)點源的排放特點:排放時間是分散還是集中排放;排放口的定位及排放去向。(3)排放數據:調查BOD5、COD、氨氮、總氮、總磷、特征污染物等主要水質參數的濃度、排放量、排放時間及變化規律等方面的數據。(4)排放來源:對于水質差水量大的排口,明確污水排放來源,應按照工業廢水、生活污水等不同種類污水的性質分別調查。

2.3.2 面源

2.3.2.1 農業面源 對于農業面源主要調查以下幾個方面:(1)農村生活污染源:村莊居住區面積、人口情況;農村生活污水處置方式。(2)農業種植業污染源:調查各村鎮農業種植結構、面積、農藥、化肥施用量等。(3)畜禽水產養殖調查:調查畜禽、水產養殖企業規模、數量、廢水和糞便產生量、利用情況,處理及排放情況等。

2.3.2.2 城市面源污染 城市面源污染調查應按照不同下墊面情況分類調查,調查城市各地類用地面積,包括工業用地面積、商業用地面積、居住區用地面積、綠地面積、路面面積、水面面積等。選取不同地類的代表性地塊進行初期雨水的水質、水量監測,掌握初雨濃度和變化規律。

2.3.3 內源 內源污染主要為底泥污染,底泥調查應明確流域內底泥污染、淤積嚴重河段,調查底泥物理化學性質、含水率、厚度等。

2.3.4 管網溯源排查 管網排查主要是對小流域和管網匯入單元存在雨水管道混有各類污廢水的排口進行“溯源”式的管網排查,查明污廢水的排放單位,同時查明污水量、污染濃度等基礎數據。通過對排水管網進行全面摸查與重點調查相結合的方法,查清管網平面位置、高程、走向、管徑、材質、水流方向、水位、管道性質和連接關系,以及管道內存在的結構性缺陷和功能性缺陷,為下一步開展治河治污,以及加強排水管網規劃、建設和管理提供基礎資料。

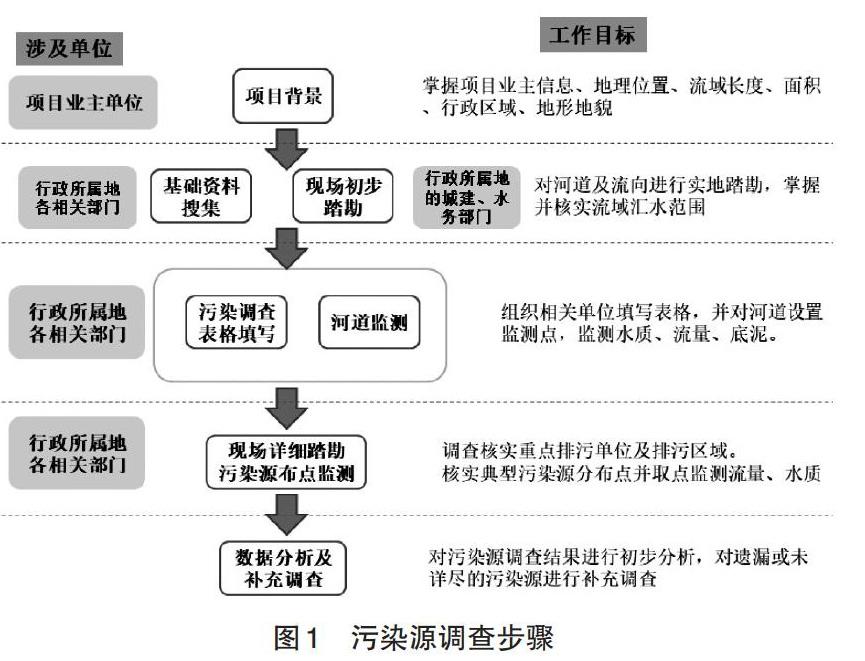

2.4 調查步驟 污染源調查的參與方包含治理工作的各相關方:設計單位、檢測公司、業主單位、政府/企業/社會各利益相關方等。污染源調查的步驟見圖1。

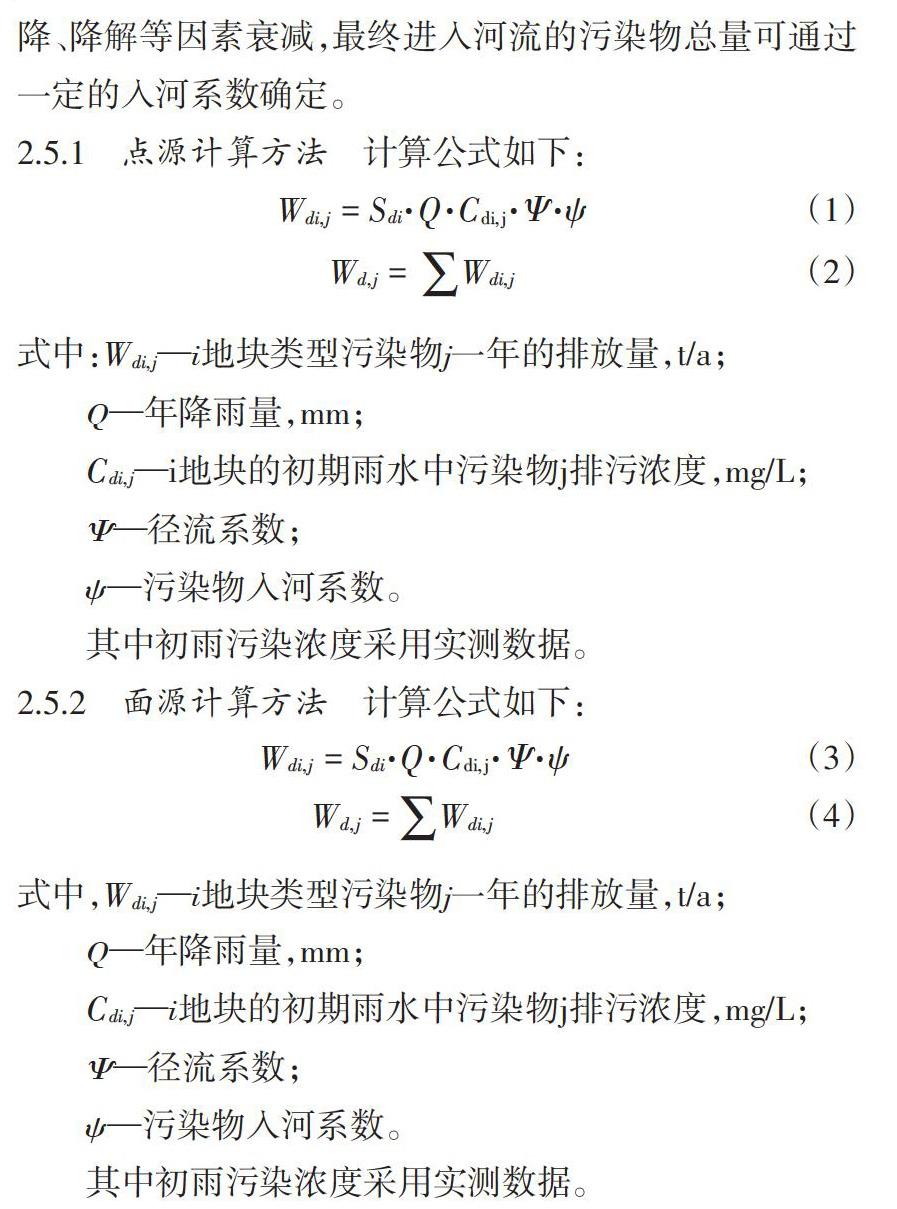

2.5 污染源解析 污染源解析是將收集和監測到的污染物數據用一定的方法計算出源強,得到污染物負荷。污染物從產生源頭至河道的輸移過程由于蒸發、滲漏、沉降、降解等因素衰減,最終進入河流的污染物總量可通過一定的入河系數確定。

3 結果與分析

3.1 點源污染 根據點源調查結果,沿河雨天和非雨天共計取樣32個排口。根據對排口的水質分析,多數排口水質超標,其中雨天較非雨天水質差,說明初雨污染或雨天溢流污染嚴重,其中COD最大超標5.1倍,氨氮最大超標8.6倍,TP最大超標4.9倍。多數排口工作日較非工作日入河污染物濃度大,說明水質污染與生產有較大關系。根據排口監測數據計算得到的點源污染負荷見圖2。

從空間分布分析:32#、31#排口的COD貢獻率最大,全部位于上游片區,其中32#排口COD貢獻率達43%,氨氮貢獻率25%,總磷貢獻率15.4%。其次是29#排口,COD貢獻率達7.6%,氨氮貢獻率11.4%,總磷貢獻率18.4%。對于以上貢獻率較大的32#、31#排口,本次進行了匯流區域的管網溯源調查,探測管線總長度為78.65km。共查出39處晴天有污水的雨水井,調查區域主要以小區和工業園區為主,用戶雨污水管網錯接亂排現象明顯,據調查排水方式存在管線設計不規范,后期運行管理不嚴格等眾多問題。雨污水管網排查范圍圖見圖3。

3.2 面源污染 本流域位于城市建成區,不同地塊的初雨污染物濃度采用實測數據。本流域內基本不存在農業面源,除了城市面源以外均為未利用地,未利用地主要為雜草地和荒地,對于其初期雨水濃度難以掌握,監測的可操作性差。有研究單位做過類似實驗,效果均不理想。另外,考慮到草地等植物對雨水具有凈化作用,是初雨凈化的措施之一,起到正向功能,因此本次不將其作為污染源進行負荷計算。

通過表2和圖4各地塊的污染物貢獻率,COD入河量中,居民小區(39%)>行政辦公單位及學校(24%)>工業區污染輕區域(23%);氨氮入河量中,工業區污染重區域(31%)>居民小區(27%)>行政辦公單位及學校(16%);TP入河量中,居住小區(54%)>行政辦公單位及學校(17%)>工業區污染輕區域(16%)。從面源污染物的空間分布來看,上游片區污染負荷普遍較高,是城市面源的主要來源,這與河道上游水質較下游差是相符的。

3.3 內源污染 以《全國河流湖泊水庫底泥污染狀況調查評價》為標準,對底泥中的有機質進行評價,各個取樣斷面中TP和TN指標為1級斷面,有機質指標基本為1級斷面或2級斷面,有機質污染程度較低。河道取樣的4個斷面中除了Cd以外其他重金屬污染物指標均不超標。Cd平均超標倍數為2.61,超標原因可能與環境背景值偏高有關。

綜上所述,由于該流域在環巢湖生態清潔小流域建設2期、3期工程中已經進行過底泥清淤治理,經過清淤后河道底泥各項污染物含量較低,基本不存在底泥污染問題,因此內源污染可以忽略不計。

4 結論

根據污染源調查結果,流域內COD入河總量為406.89t/a,氨氮入河總量為14.57t/a,總磷入河總量為3.21t/a。其中COD入河總量中點源、面源占比分別為18%和82%;氨氮入河總量中點源、面源占比分別為45%和55%;總磷入河總量中點源、面源占比分別為56%和44%。

由此可見,該流域COD、氨氮主要來源于面源,而TP主要來源于點源,內源貢獻微小可以忽略不計。面源污染中,居住小區和工業區是主要的污染源。點源污染主要來自于流域雨污水管網錯接漏接或損壞導致的污水通過雨水排口進入河道。

根據以上調查結果,在進行水環境治理措施設計時,要因地制宜地開展初雨面源污染治理工程以及城市雨污水管網正本清源等工程,同時進行河道生態修復,提高水體的自凈能力,以削減污染負荷,改善水質,達到治湖先治河的目的。

參考文獻

[1]朱喜,胡明明,朱金華,等.巢湖水環境綜合治理思路和措施[J].水資源保護,2016,32(1):120-124.

[2]譚茜.環巢湖支流污染結構及治理方向[J].安徽農業科學,2016,44(17):77-82.

[3]高斌友,仰禮信,宋超.巢湖治理與保護總體策略和創新實踐[J].生物學雜志,2016,33(2):1-7.

[4]匡武,吳蕾,王翔宇.巢湖小流域污染源解析及對策措施研究——以十五里河為例[J].環境保護科學,2015,41(5):67-72.

(責編:張宏民)