以公平調整效益

——法經濟學對公平質疑的一種回應

韋 涵

中國礦業大學(北京)文法學院,北京 100083

一、引言

所謂法經濟學,作為法學和經濟學的交叉學科,是以“理性人”為分析前提,把效益最大化作為原則,是通過分析不同法律行為的“成本”和“收益”,來研究和考察市場經濟中的法律及其制度的正當與否的分析方法。

其對行為和決策進行“量化”考量的分析方法受到傳統法學家們的尖銳批評,正如羅爾斯所說,“在缺少強烈和持久的仁愛沖動下,一個理智的人不會僅僅因為一個不顧及他的基本權利與利益的基本結構能最大限度地增加利益總額就接受他”[1]。在成本收益的分析下,現有的法經濟學分析方法只要求整個社會總收益與總成本比的最大化,而并不關心收益如何分配以及有無個體因此而遭遇損失,即總是會存在整個社會中的一大部分人為實現整體福利的最大化作出犧牲的情況。

故本文的目標是:緩解法經濟學有關公平的質疑,使法經濟學合理兼顧效益與公平。

二、以行為集合為分析對象的法經濟學構想

“人類的理性不像理性主義者所假設的那樣給定于某個具體的人或可為其所用地存在于特殊個人身上,它必須被理解為在一種人與人之間相互作用的過程中,任何人的貢獻都要受到其他人的檢驗和糾正。”[2]人類始終成長在復雜的社會環境和人際聯系網絡中,是社會性動物。因此,個人主義應當在人與人之間的關系中進行理解,關注決策對整個社會關聯個體而不是單個個體的激勵。本文以此為基礎提出“行為集合”的概念:在某一決策的指導作用下,將時間域和空間域擴大即所有人在類似情況下所作出的類似行為策略的組合。

具體來說,“假定存在一個通用的博弈語境,在其中的每個人都是理性的,都追求利益最大化,而且每個人都有足夠的學習能力。在這樣的條件下,人人都能在博弈過程中互相學習,并且在博弈中模仿習得優勢策略。能力更強的人不斷推出高明的策略以便獲得優勢,但優勢總是暫時的,高明的策略很快會變成公開的知識而被大家所模仿,直到各種優勢策略都出現并且被普遍模仿。此時大家擁有足夠飽和的共同知識和對稱知識(知己知彼),將出現‘集體黔驢技窮’現象,大家都一致模仿被證明為最具優勢的策略,于是達到普遍的策略均衡。”[3]此處“普遍模仿驗證理論”中,在某一“高明”策略的指導下,在足夠長的時間和足夠大的空間范圍內,所有人在類似情況下“一致模仿”所構成的策略均衡的狀態便是行為集合。

而行為集合法經濟學對某個行為A所進行的評價取決于普遍模仿后的行為集合A’所產生的成本和收益。如果普遍模仿后的行為集合A’對回饋基本相同的每個人產生的成本小于收益,則該行為是一個正當的行為;如果被普遍模仿的行為集合A’對回饋基本相同的每個人產生的成本大于收益,則該行為是一個不正當的行為。

目前現有法經濟學成本-收益分析方法所指向的分析對象已經指向幾種不同的具體行為,以時間維度進行區分包括過去行為、現在行為以及未來行為:過去行為是指法官面對具體案件時,假定自身置于案件發生的時間,以一般理性人的視角去評價當事人當時做出的事實行為,分析其收益成本。;現在行為主要指司法裁判行為,即法院做出判決的行為,法院做出的判決A的行為與法院做出判決B的行為,可以通過比較其成本收益比較判決,當然其收益是一個正確的判決所帶來的收益,而成本則是錯判造成的損失;未來行為即法律的指引作用激勵人們所作出的行為選擇,包括未來的個體行為,也包括未來的集合行為。個體行為即法律的指引作用導致未來某個一般理性人在類似情況下作出的行為選擇,可通過未來指引的個人選擇的行為策略之間的比較來判斷判決的正當與否;而集合行為,是指法院做出判決A指引他人作出行為a,將時間和空間延展即所有人在類似情況下都選擇類似行為a’形成行為集合A’,而法院做出判決B指引他人作出行為b,將時間和空間延展即所有人在類似情況下都選擇類似行為b’形成行為集合B’,可通過比較A’和B’進行判決。

可以看出,過去行為和現在行為都基于法律的評價作用,其具體對象都是具體案件中單獨個體的單個行為,都關注的是單個行為所產生的后果,并不會考慮判決作出后將會給未來帶來如何激勵,與行為集合的分析不同;而只有未來行為是通過法律的指引作用,其中未來的集合行為關注社會中個體在類似環境下對行為策略的類似“模仿”,通過行為集合的比較分析來判斷行為的正當性,符合本文提出的行為集合法經濟學理論。因此,本文試圖要證明以未來的行為集合為分析對象的法經濟學能夠緩解公平缺陷。

三、新舊法經濟學的理論比較——行為集合法經濟學對公平的兼顧

(一)舊法經濟學對公平問題的解釋

面對“未能夠兼顧公平”的質疑,各法經濟學者曾經試圖從各個方面重新對公平進行解釋,大多堅持“卡爾多-希克斯標準”,主張以效益取代公平具有正當性。以波斯納為例,其認為財富最大化是法律規則的評價標準,其基本邏輯在于以財富最大化促進效益最大化,從而達到社會福利的最大化。在正義和效益的關系上來說,其認為正義與效益是可以同時實現的、二者并無矛盾,他在批判亞里士多德及后繼者的正義觀的基礎上,試圖形成自己的正義體系:他將正義解釋為效益、并將效益視為正義的“最普通涵義”:“正義有時是指一種分配正義,是一定程度的經濟平等…正義的第二種涵義——也許是最普通的涵義——是效益”[4]、“一個使其財富達到最可能大的程度的社會便可能是一個正義的社會”[4],試圖在實現財富最大化的同時“兼顧”公平。

同時,傳統法學理論也在用效益去解釋正義,但與法經濟學者不同的是,傳統法理學認為效益是正義價值的具體內容之一,增進效益是實現正義的一個要求。“從效率、平等、自由、安全與正義的聯系入手,從不同價值之間的聯系探求正義的含義是定義正義的思路之一。雖然以效率完全代替正義的做法遭到很多學者的批判,但是將效率作為正義價值的具體內容之一已經得到了學者們的贊同,增進效率被認為與維護平等、保障安全、增進自由是同等重要的,即效率是正義多重涵義中的一個,或者說效率只是衡量正義是否實現的具體標準之一。”[5]

綜上可以看出,無論是傳統法經濟學家還是法學理論學家,都在試圖用這兩者中的一個概念去解釋另一個概念,其本質為回避問題;都沒有正面解釋和真正緩解法經濟學不能夠兼顧效益與公平的問題,畢竟公平和正義的含義總是抽象的。

除了上述逃避問題的方法外,以單個行為為分析對象的舊法經濟學不能兼顧公平的根本原因在于:對于單個行為的法經濟學分析,表現為在具體的案件情境中,各當事人僅具有單一身份,單個個體不是成為受益方就是成為受損方,每個個體的身份都具有單一可能性。成為受益者的可能性不同于成為受損者的可能性,成為受益方的收益當然也與受損方的收益不同,當然每個個體各自獲得的收益不同;同時,舊法經濟學視效益最大化為唯一正當性標準、忽視價值的多元需求和普遍性,無法兼顧公平,舊法經濟學還需要進一步的修改和完善。

(二)新法經濟學對公平問題的兼顧

與舊法經濟學形成對比,行為集合法經濟學分析“面向未來”,可以通過無限延展的空間域和時間域來保障公平:行為集合法經濟學從一個不偏不倚的角度看待所有人的收益,通過比較行為對收益相同的個體所造成的影響來追求“效益”:如果單個個體都獲得正向的收益回饋,那么整個社會的收益增加,正向收益越多,該決策或行為的正當性越大;如果單個個體都獲得負向的收益,那么整個社會的收益減少,負向收益越多,決策或行為的道德正當性就越小。由此可見,行為集合的法經濟學承諾并保證了平等的觀念。

從受益方和受損方的身份角度看,對于行為集合,兩者的地位是變化的,即個人在未來類似情況下既可能是受益方也可能成為受損方,二者具有角色互換的可能。因此,在進入真實情況之前的博弈狀態下,行為集合的法經濟學分析對于每個不同的個體而言都是雙重可能性的,即同時具有潛在受益方與潛在受損方的身份,每個個體成為受損方的可能性是相同的,成為受益方的可能性也是相同的(而不是成為受損方的可能性=成為受益方的可能性);并且每個人成為受損者的收益相同,成為受益者的收益也相同(而不是成為受損方的收益=成為受益方的收益)。于是每個個體的總收益都等于成為受損者的概率乘以成為受損者獲取的收益與成為受益者的概率乘以受益者獲取的收益的和,每個人的總收益相同,由此行為集合法經濟學可以保障“公平”。

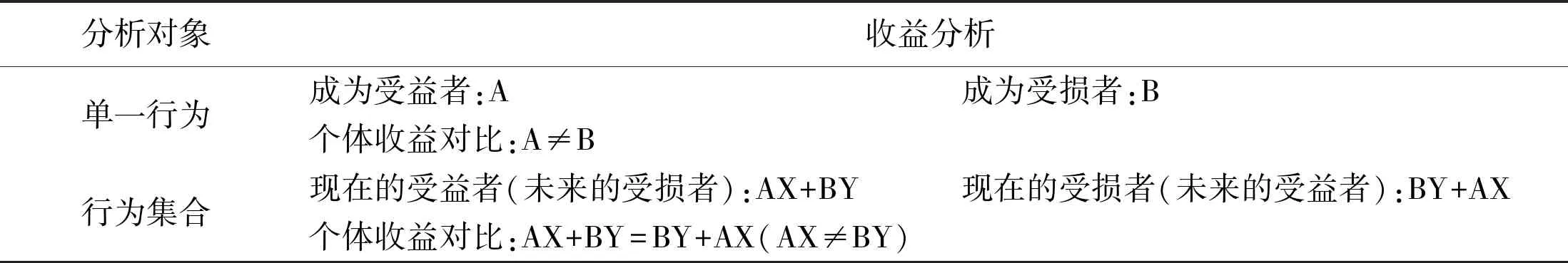

用圖表的形式表現,設成為受益者、受損者的可能性分別是X、Y,成為受益者、受損者的收益分別是A、B,A為正、B為負,則

表1

綜上所述,行為集合的法經濟學分析形成一個類似于“無知之幕”的博弈環境,通過普遍模仿的不可預測性掩蓋了每個人在具體行為下的具體環境,單獨個體成為受損者、單獨個體成為受益者的可能性與收益相同,從而保障了公平。在此前提下,每個個體再以自身效益最大化為目標去進行再次博弈。

而通過上述分析可知,每個單獨個體的總收益=成為受損方的概率*成為受損方的收益+成為受益方的概率*成為受益方的收益。在具體案件中,由于兩方身份特定,成為受損方和受益方的概率分別為100%和0%,其特定損失固定,自然可以確切比較單個行為的成本收益;而在行為集合法經濟學中,至少成為受損方或者受益方的概率是不確定的,自然不能判斷哪種行為集合的效益是最大的。因此,行為集合的法經濟學并不能夠確切的對兩個行為集合的成本收益進行計算和比較,意味著,此時原有的法經濟學的計算單位已經不能夠適應以行為集合為分析對象的方法。

與無限擴大了的時間域和空間域相適應,行為集合法經濟學將計算單位“宏觀化”變為不同價值目標下的效益最大化。此時,行為集合的法經濟學仍然是以效益最大化為基本追求,但其分析路徑變為:判斷行為A是否合理,應該對類似環境下人們所作出的行為集合所帶來的影響進行判斷,只要該行為或決策在追求更宏觀的價值目標的過程中保持了內在一致性的效益最大化,該行為或決策就是具有正當性。而不同價值目標下的效益最大化是通過賦予不同的價值,找尋兩種價值之間的均衡點,以放棄的部分價值為成本、以保障的部分價值為收益,力圖去用最小的成本獲得最大的價值。因此,行為集合分析方法對法經濟學“效益單位”的調整也使其能夠在保障“公平”的前提下,計算效益的最大化。

四、新舊法經濟學的應用比較——行為集合法經濟學對侵權行為認定的重構

根據法經濟學成本收益分析方法,一種行為或決策最優化的狀態是以最少的成本獲得最大的收益。而侵權行為法的認定就是要通過要求潛在施害人采取預防措施、發生預防成本來減少潛在受害人損害發生、減少預期損失,因此,法經濟學分析方法在侵權領域得以廣泛運用,其代表應用為漢德公式對侵權行為中“過錯”的認定。

漢德公式是指當B

(一)舊法經濟學在侵權行為認定上的問題

借助漢德公式來確認“是否存在過錯”無疑具有經濟學意義上的正當性和合理性,然而這種確認過錯責任的客觀標準卻面臨著倫理學意義上的質疑,即盡管從整個社會的角度看是符合效益價值的,但是從單個個體的角度看,每個人在相同的類似處境中的成本或者是收益是根本不同的,是不公平的。舉個簡單的例子,在漢德公式對單個行為的分析中,如果以成本收益的標準進行判斷,加害人預防事故發生的成本B過高或者L、P其中之一過低導致成本高于此案件中的收益,則漢德公式將認定加害人不存在過失、不需要承擔損害賠償責任。那么,受害人受到的生命財產等損失誰來負責?這當然反映著漢德公式針對單個個體利益的法經濟學分析實際忽略了公平,隱含著公平與效益之間的沖突。

這種沖突的根本原因在于漢德公式體現出明顯的單向性:漢德公式所代表的分析對象為單一行為,在單個具體的侵權案件中,加害人和受害人的身份是確定不變的,各自有各自的收益和成本,成為加害人的可能性與成為受害人的可能性也不同,自然每個個體在最終的法經濟學效益獲得有所不同,自然顯示出“不公平”的狀態。

(二)新法經濟學在侵權行為認定上的創新

新法經濟學將時間域和空間域不斷擴大和延展,每個單獨個體被置于不知自己會是什么身份的“無知狀態”之下,任何人都不一定是加害人,當然也不一定是受害人,加害人和受害人在角色上是由互換的可能。換言之,在此侵權案件中的加害人可能是彼侵權案件中的受害人,而此案件當中的受害人則可能是彼侵權案件中的加害人。社會中的每個單獨個體成為加害人的可能性相當、成為受害人的可能性相當,同時,成為加害人和成為受害人的各自成本收益相同,自然其總的收益成本相同。這也體現著行為集合法經濟學對加害人和受害人予以平等的保護,兼顧了公平。

如第三節所述,具體案件中當事人的預防成本以及預期損失能夠利用漢德公式輕易計算得出,而行為集合法經濟學并不能夠以原有的微觀計算單位分析出成本收益從而比較效益,其正當性標準可以轉化為:對行為集合所體現的不同“價值”進行比較,以“價值”目標下的效益最大化為目標對“價值”的大小進行判斷,從而判斷一個行為或決策是否具有合理性。

具體表現在:在無限擴大的時間域和空間域,受害人和加害人的身份并不確定,每個人的總收益隨著成為受害人和加害人的可能性的不能確定而變得不確定,也就意味著,行為集合的法經濟學需要轉化計算單位。因此,在侵權行為法的具體領域中,行為集合法經濟學將計算單位宏觀為兩個“價值”即將原有微觀單位上轉化為“民事權益”和“行為自由”這兩個上位價值單位;同時以這兩個價值為目標追求效益最大化,成本收益分析則通過放棄多少的“行為自由”(即成本)來保障多大程度的“民事權益”(即收益)來進行計算,內部效益的最大化則體現在選擇以較小成本獲得較大收益的行為,也就是最具有正當性的行為是那個以放棄較小的“行為自由”來保障較大的“民事權益”的行為。此“行為自由”和“民事權益”的均衡點就是侵權責任法所講的“過錯”。

綜上所述,新法經濟學能夠在保障公平的前提下去實現效益的最大化,其能夠合理兼顧效益與公平。

五、結語

法經濟學的成本收益分析方法和效益最大化標準等決定了,這一理論體系在效益價值的實現方面具有天然的優越性,能夠較為清晰和明顯的進行法律制度或者決策的分析。相比之下,法學理論與法制建設所追求的公平價值及其實現途徑、效益和公平價值之間如何兼顧和均衡,是法經濟學亟待充實的研究內容。從這個角度看,將評價對象從單個行為變為行為集合、從直接評價變為間接評價,是兼顧公平與效益的可能手段,這在本文的研究中已經得到分析和論證。遵循這樣的思路,才可能為構建兼顧公平的法經濟學研究框架提供一條可行路徑。本文的研究目的并非從微觀上闡述行為集合法經濟學到底是如何詳細地兼顧公平以及公平與效益之間到底是怎么互相作用的具體細節,而是力圖在法經濟學不失為分析法律制度的良好方法的基礎上,從宏觀上去提出如何解決其所遭受的公平非難、兼顧公平與效益的可能性。只有這樣,法經濟學理論體系才可以走出目前面臨的主要發展瓶頸,充分吸收法學理論中公平的價值和營養成分,力圖構建更加充實、理性的法經濟學理論研究體系。