瀾滄江土著魚類光唇裂腹魚人工繁殖魚苗野化及放流關鍵技術研究

高海濤 肖海斌 李光華 付貴權 劉躍天 陳豪 金方彭 周睿

摘要選擇人工繁育已實現規模化的瀾滄江中,上游土著魚光唇裂腹魚為研究對象,通過室內野化及放流技術研究,探索光唇裂腹魚人工繁殖魚苗野化及增殖放流關鍵技術。結果表明,停食野化組放流前10d減少喂食且放流前5d停食效果最佳;流水野化組放流前10d加大流水野化效果最佳;放流規格組以全長3~8cm時效果最佳;放流方式組以平衡水溫放流方式效果最佳。試驗結果可為提高瀾滄江野生土著魚類人工增殖放流的魚苗成活率和增殖放流效果提供技術支撐。

關鍵詞 光唇裂腹魚;人工繁殖野化;放流

中圖分類號 S917.4

文獻標識碼 A

文章編號 1007-5739(2019)05-0197-04

由于社會經濟和科學技術的快速發展,人類活動諸如漁業資源濫捕水利工程建設、工農業生產活動經濟養殖魚類的引進等對瀾滄江土著魚類的干擾越來越強烈,甚至導致部分魚類瀕危,嚴重影響了瀾滄江魚類多樣性-1。為了保護瀾滄江魚類資源和魚類物種多樣性,研究人員進行了瀾滄江土著魚類人工繁殖研究。目前,已有光唇裂腹魚(Schiz-othoraxlissolabiatus?Tsao)阿、后背鱸鯉(Percocyprispingiretr-odorsalis?Cuiet?Chu)、巨胚(Bagariusyrrelli)間絲尾鰒(My-tuswuyckioides Chauxet?Fang)、叉尾鲇(Wallagoaltu)等瀾滄江土著魚類繁育成功,部分種類已經進行了人工增殖放流。

針對目前魚類人工增殖放流的成活率普遍不高缺乏理論依據和技術支撐等問題,選擇人工繁育已實現規模化的瀾滄江中上游土著魚光唇裂腹魚為研究對象,探索光唇裂腹魚人工繁殖魚苗野化及增殖放流關鍵技術,以期為提高瀾滄江野生土著魚類人工增殖放流的魚苗成活率和增殖放流效果提供技術支撐。

光唇裂腹魚,體長,稍側扁。頭錐形,稍尖。口下位,橫裂。下頜具銳利角質,下唇分兩葉,無乳突,唇后溝中斷。須2對。須長約等于眼徑。體被圓鱗,細小而薄,環片的排列方式均呈同心圓狀,后區邊緣有櫛齒,鱗脊明顯且呈輻射狀;主鰓蓋骨外形呈不規則的扇形結構,胸腹部裸露,側線上鱗25左右。具臀鱗79。背鰭刺較弱,后緣下側具細齒,起點在腹鰭之前。下層魚類,生活在江河流水中,食藻類和有機碎屑。中型魚類,一般體長200~300mm。為產區食用魚。分布于珠江水系南北盤江、元江、瀾滄江和怒江等。光唇裂腹魚2齡前生長較快,2齡后生長速度開始減慢,初次性成熟年齡為3齡。2013年人工繁殖首次獲得成功。

1材料與方法

1.1試驗材料

試驗用光唇裂腹魚魚苗在瀾滄江黃登魚類增殖放流站人工繁殖,養殖3個月后進行試驗。

1.2試驗方法

1.2.1室內野化試驗。岡剛孵化出的光唇裂腹魚培育3個月后,取大小均勻(約5cm)的光唇裂腹魚魚苗若干,稱重、測量全長,于放流前15d開始在瀾滄江上游黃登魚類增殖放流站內,選用圓形魚苗培育池(上口直徑100cm、高80cem)進行光唇裂腹魚人工魚苗野化訓練試驗。試驗設停食野化和流水野化2種。停食野化設5個處理,分別于放流前15d開始停食(TS1)、放流前10d開始停食(TS2)、放流前5d開始停食(TS3)放流前10d每天投喂1次且流放前5d開始停食(TS4)、不停食(對照)。3次重復。在停食野化過程中,水深40cm,溶氧保持在7~8mg/L之間,投喂的飼料為0.8mm新希望奇佳飼料,每池投放100尾全長約5cm的光唇裂腹魚。用圓形魚苗培育池。

流水野化試驗設4個處理,分別于放流前15d開始加大流水強度(LS1)、放流前10d開始加大流水強度(LS2)放流前5d開始加大流水強度(LS3)、不加大流水強度(對照)。3次重復。流水野化過程中,水深40cm,溶氧保持在7~8mg/L之間,投喂的飼料為0.8mm新希望奇佳飼料,每池投放全長約5cm的光唇裂腹魚100尾。加大流水強度時,調整進水流水,流速控制在0.30~0.35m/s之間。用圓形魚苗培育池。

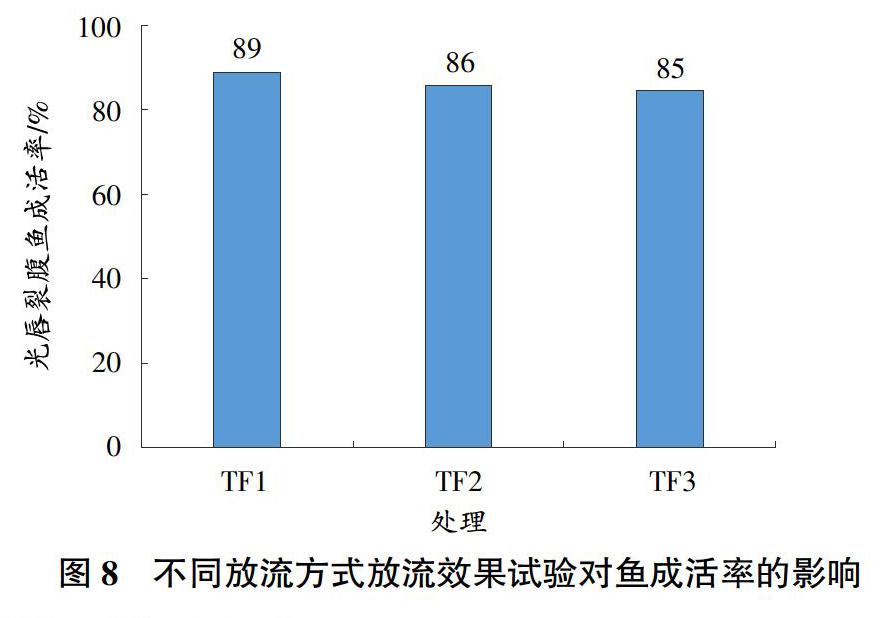

1.2.2放流效果試驗。光唇裂腹魚放流效果試驗設計停食、流水放流規格和放流方式4個變量。停食和流水2個變量按魚苗室內野化試驗(1.2.1)設計。放流大小規格設計5個處理:2cm苗種(DX1).3cm苗種(DX2).5cm苗種(DX3).8cm苗種(DX4)和12cm苗種(DX5)。放流方式設計3個處理:平衡水溫輕放(TF1)、5m放流槽投放(TF2)和10m放流槽投放(TF3)。

在瀾滄江功果橋水電站庫區云龍縣功果橋鎮汝順魚類養殖場,建5.0mx5.0mx2.5m水產養殖網箱,進行放流效果試驗,放流時,停食和流水2個變量的每個處理取經過野化訓練的大小均勻的光唇裂腹魚魚苗200尾,平均分為2份,作為平行試驗;放流規格和投放方式2個變量,分別取大小均勻的光唇裂腹魚魚苗200尾,平均分為2份,作為平行試驗。在放流30d和60d時統計成活率并稱重,測量全長。

1.3數據處理

采用SPSS16.0軟件對數據進行單因素方差分析(one-wayANOVA),并用最小顯著差異法(LSD)比較各處理間的差異顯著性;數據以平均值x標準差表示;采用Excel作圖。

2結果與分析

2.1室內野化試驗

2.1.1停食野化試驗。經過15d的光唇裂腹魚室內停食野化試驗,各試驗組(TS1、TS2TS3、TS4)和對照組的成活率均為100%。對照組的全長顯著高于初始值、TS1和TS2(P<0.05),但與TS3和TS4差異不顯著(P>0.05)(圖1)。對照組的體重顯著高于初始值和各試驗組(P<0.05),各試驗組之間也存在顯著差異(TS1 2.1.2流水野化試驗。經過15d的光唇裂腹魚室內流水野化試驗,各試驗組(LS1、LS2、LS3)和對照組的成活率均為100%。對照組和各試驗組的全長顯著高于初始值(P<0.05),對照組和各試驗組之間無顯著性差異(P>0.05)(圖3)。對照組的體重顯著高于初始值和各試驗組(P<0.05),LS2和LS3顯著高于LS1(P<0.05)(圖4)。由此表明,光唇裂腹魚室內流水野化對其成活率無影響,但可通過減緩體重來減緩生長,且流水時間越長,減緩程度越顯著。 2.2放流效果試驗 2.2.1停食野化放流效果。由圖5可知,經過2個月的停食野化放流效果試驗,光唇裂腹魚的成活率以TS3和TS4最高,對照組和TS2次之,TS1的成活率最低。對照組的全長和體重均顯著高于TS1、TS2和TS3(P<0.05),但與TS4無顯著性差異(P>0.05)(表1)。這說明隨著停食時間的增加,光唇裂腹魚成活率下降,但生長狀況恢復到無顯著性差異;未經停食野化的對照組,成活率低于TS4,全長和體重與TS4無顯著性差異。因此,適當停食(TS4,放流前10d先減量喂食,再停食5d)提高了光唇裂腹魚成活率且魚生長狀況良好。2.2.2流水野化放流效果。由圖6可知,經過2個月的流水野化放流效果試驗,光唇裂腹魚的成活率以LS2最高,LS1和LS3次之,對照組的成活率最低;對照組的全長顯著高于各試驗組(P<0.05),體重顯著高于LS1(P<0.05),與LS2和LS3無顯著性差異(P>0.05)(表2)。這說明流水野化在一定程度內對光唇裂腹魚成活率有一定影響,且對全長的影響大于對體重的影響。因此,適當增加流水(LS2,流水10d)可提高光唇裂腹魚成活率且魚生長狀況良好。 2.2.3不同規格放流效果。由圖7可知,經過2個月的放流效果試驗,光唇裂腹魚的成活率以DX5最高,DX4、DX3、DX2次之,DX1最低。全長和體重均隨著試驗時間的延長而增大(表3)。試驗結果表明,隨著放流規格的增大,光唇裂腹魚的成活率也逐漸升高。因此,適當的放流規格(DX3,DX4,DX5,放流規格大于5em)有助于提高光唇裂腹魚成活率且魚生長狀況良好,但考慮到魚苗的培育成本,以放流全長3~8em魚苗為最佳。 2.2.4不同放流方式放流效果試驗。由圖8可知經過2個月的放流效果試驗,光唇裂腹魚的成活率以TF1最大,TF2次之,TF3最小。全長和體重也均無顯著性差異(表4)。因此,平衡水溫放流方式(TF1)有助于光唇裂腹魚成活率的升高,但不影響魚的生長狀況。 3結論與討論 (1)停食野化時間過長,會導致光唇裂腹魚體質減弱,不利于生長;而不停食或停食時間太短,會導致光唇裂腹魚覓食能力減弱,同樣不利于成活。以放流前10d減少喂食且放流前5d停食最有利于光唇裂腹魚野化期間的生長和放流成活率的提高。 (2)流水野化時間過長,會過多消耗光唇裂腹魚的能量,導致體質減弱,不加大流水又會導致魚適應自然流水的能力減弱,同樣不利于光唇裂腹魚的成活。以放流前l0d加大流水野化,有助于光唇裂腹魚野化期間的生長和放流成活率的提高2。 (3)放流規格越小,光唇裂腹魚在自然條件下的適應性越弱,覓食能力和躲避敵害的能力越弱,不利于增殖放流成活和生長。隨著放流規格的增大,適應性、覓食能力和躲避敵害的能力均加強,但培育魚苗成本大大提高。因此,放流規格為全長3~8cm時,既有助于光唇裂腹魚成活率的提高和魚的生長,又可節約養殖成本。 (4)放流時,會導致魚體受到不同程度的損傷,魚體損傷可導致魚體感染疾病或體質下降,進而導致成活率下降和生長緩慢。因此,放流時減少對魚體的傷害,能提高成活率,平衡水溫放流方式有助于光唇裂腹魚成活率的升高,但不影響魚的生長狀況1314。 4參考文獻 [1]何大明,湯奇成中國國際河流[M].北京:科學出版社,2000. [2]陳小勇.云南魚類名錄[J].動物學研究,2013,34(4):281-343. [3]申安華,李光華,趙樹海,等.光唇裂腹魚胚胎發育與仔魚早期發育的研究[J].水生態學雜志,2013,34(6):76-80. [4]劉躍天,吳敬東,李光華,等.后背鱸鯉人工繁殖技術研究[J].現代農業科技,2014(12):263-264. [5]薛晨江,張正雄,馬建顏,等.巨呸人工繁殖初報與胚胎發育觀察[J].水生態學雜志,2012,33(5):54-56. [6]薛晨江,田樹魁,李永明,等.絲尾鰒的馴養及人工繁殖初報[J].水生態學雜志,2010,3(4):142-145. [7]褚新洛,陳銀瑞.云南魚類志(上)[M].北京:科學出版社,1989. [8]褚新洛,陳銀瑞.云南魚類志(下)[M].北京:科學出版社,1990. [9]陳小勇.云南魚類名錄[J].動物學研究,2013(4):36-92. [10]倪靜潔漁業資源增殖放流技術和管理現狀研究進展[J].水力發電,2015(5):37-70. [11]胡光源,王云,張忠亮,等.黑龍江鱘魚人工放流及野化訓練[J].水產養殖,2011(6):34-36. [12]單婕,顧洪賓,薛聯芳.魚類增殖放流站運行管理若千問題探討[J].水力發電,2016(12):10-12. [13]陳睿毅,樓寶,詹煒,等.人工增殖放流技術的探討[J].河北漁業,2014(5):54-58. [14]王瑩瀾滄江中下游魚類棲息地的水文、水力學特征研究[D].北京:中國水利水電科學研究院,2013.