文學文體學視域下E·B·懷特散文《重游緬湖》解讀

摘要:本文運用文體學和現代語言學的理論知識,從語音、詞匯、句子三個維度,深入剖析E·B·懷特散文《重游緬湖》的前景化特征。通過細致的文本分析,筆者發(fā)現,平行與變異作為實現前景化的兩個主要手段,在揭示文章主題,塑造文本自然質樸、清麗溫婉的文風方面起到重要作用。

關鍵詞:文體學 E·B·懷特 《重游緬湖》散文

一、《重游緬湖》的寫作主題及其前景化特征

E·B·懷特,美國當代著名散文家、文體學家,曾長年擔任美國深具思想性和影響力的龍頭雜志The New Yorker(《紐約客》)的主要撰稿人。由于其散文創(chuàng)作的突出成績,懷特生前獲得了美國“國家文學獎章”、美國文學藝術學院50名永久院士、普利策特別文藝獎等多項殊榮,其散文代表作《重游緬湖》入選世界著名文學教材。該散文主要講述了懷特小時候跟父親在緬因州的一處林湖避暑、度假的情景。他幾乎每年都來,所以對這里的每一處水泊、樹林、花草、魚等景物十分熟悉并記憶猶新。如今,結婚成家并做了父親的懷特又帶著自己的兒子重返那令他魂牽夢繞的緬湖。懷特的筆觸穿梭于今昔的緬湖,模糊了過去與現在的界限,看似著力渲染“歲月不曾流逝”,實則透過結尾“死亡的寒意”等字眼揭示了物是人非、歲月無常的主題。

關于研究《重游緬湖》的學術文章,據筆者不完全統計,目前國內共有6篇。其中,從翻譯角度入手研究的有陳燕南的《<重游緬湖>的節(jié)奏美及翻譯再現》、梁緋的《讀E·B·懷特散文<重游緬湖>——比較漢譯,品味原作》、孫敏維的《基于語料庫的<重游緬湖>兩個漢譯本的譯者風格研究》以及孫昱的《生態(tài)翻譯視角下的<重游緬湖>兩譯本分析》;從生活美學角度入手研究的有閆可婷的《E·B·懷特隨筆的生活美學》和郭小浩的《用真心擁抱生活的智者——E·B·懷特解讀》。由上可知,尚未有學者從文學文體學的視角解讀該散文。文學文體學作為語言學與文學批評的交叉學科,其研究對象是各類文學作品中的語言風格和文體特點,它以闡釋具體文本為目的,集中探討作者如何通過對語言的選擇來表達和加強主題意義和美學效果。相比于傳統的印象直覺式批評,文學文體學主張運用現代語言學的理論和方法,對語言特征做出較為精確和系統的分析,因而更具客觀性。

本文將運用文體學和現代語言學的理論知識,從語音、詞匯、句子三個維度,深入剖析《重游緬湖》一文的前景化特征,以期彌補該領域的研究空白。通過細致的文本分析,筆者發(fā)現,平行與變異作為實現前景化的兩個主要手段,在揭示文章主題,塑造文本自然質樸、清麗溫婉的文風方面起到重要作用。

二、語音與作品文體效果

《重游緬湖》一文中的部分單詞的語音具有鮮明的語音象征。根據《西方文體學詞典》釋義,語音象征是指“文中的某些語音或音簇被認為能夠扮演意義的角色或者在一定程度上適合于意義的表達”。請看下例:

“第一次聞到帶著松樹香味的空氣,第一眼看到滿臉笑意的農場主,旅行箱的極具重要性和父親對諸類事情至高無上的權威,十英里坐馬車的感覺,到了最后一條綿延的小山頂上時第一眼看到湖——已有十一個月沒見到這被視若珍寶的湖水了。”在這段文字中,“第一次”發(fā)音給人以悠揚深沉之感;“松樹”“滿臉笑意的”給人以舒緩、柔和的感覺,使讀者仿佛能夠聞到靠近林區(qū)的松香味的空氣,看到迎面而來的農民憨厚的笑臉;而“旅行箱的極具重要性”讀起來發(fā)音時間較長,給人以拉長、宏大的感覺,彰顯了肩負重重的行李箱的父親在作者心中極為重要的地位。作者一家搭乘農用馬車走約十英里行程艱辛不易,正是這行路過程的悠長,才給作者留下那么多難忘的記憶。通過這些描繪,作者對重見那闊別十一個月之久的湖水的欣喜之情、重返緬因州樸素自然的鄉(xiāng)村生活的喜悅之情溢于言表。

與上例形成對比的,是下面這段對駕駛小艇的快節(jié)奏、驚險刺激的動作描寫:“關掉開關,然后在飛輪最后即將停下不轉動時再次啟動,它就會反沖壓縮并開始反向轉動。這需要膽大心細,因為要是開動早了二十分之一秒,它就會在飛輪仍有足夠轉速讓它轉過中點時加上勁,小艇就會前躍,像頭斗牛般直撲碼頭。”這段文字中,“反沖”“開關”“斗牛”以及“反向”等音節(jié)的發(fā)音,起到了加快節(jié)奏的作用;另外,此段出現了較多的塞音和塞擦音,其阻塞度較大,音似爆破聲,創(chuàng)造出快節(jié)奏的樂感,刻畫出駕駛小艇時緊張刺激的場面,加強了作品的藝術性。

《重游緬湖》一文還出現了較多的擬聲詞。請看下例:

“一缸的馬達噗噗突突,兩缸的咕咕嚕嚕——那也是種安靜的聲音。”其中所用詞匯生動形象地模擬了一缸馬達振動時“噗噗突突”的聲音,“咕咕嚕嚕”模擬了兩缸馬達振動時如同貓叫一般。這里,懷特對如今被廣泛使用的外掛式引擎嗤之以鼻,反而懷念舊式的一缸或兩缸的內嵌式馬達,因為其發(fā)出的聲音相對安靜。在懷特看來,現代社會的高速發(fā)展攪擾了從前悠然的生活節(jié)奏。又如:“然后是定音鼓,然后是軍鼓,然后是低音鼓和鐃鈸之聲,然后是照亮陰暗的咔嚓一道閃電,眾神在獰笑著舔唇流涎,擊打著那些山丘。”其中用“破裂”對應了電閃雷鳴的咔嚓聲,“笑”“舔唇”以及“擊打”分別模擬了天上眾神猙獰地咧嘴笑著、舔唇流涎、擊打著山丘,可見山間雷雨來勢之兇猛。

三、詞匯與作品文體效果

在日常語言中,各種詞類都有不同的功能,其出現都是有一定的頻率的,愛里伽德曾經研究出美國英語中各詞類的平均使用頻率。在一段文字中,如果某一種詞性的單詞比重超過正常水準,我們就把它界定為這種詞性的文體。據筆者統計,在《重游緬湖》一文中,有時名詞和動詞被過度使用,即出現了變異。下面,筆者將從名詞性文體和形容詞性文體這兩方面闡釋這種變異。

(一)名詞性文體

“夏天,哦,夏天,難以改變的生活方式,永不褪色的湖,不會消失的森林,長著香蕨木和刺柏的草場永遠不變,無盡的夏日。”這是《重游緬湖》中最為世人稱頌的一段文字,英文版中共有29個單詞,其中名詞有11個,占到了38%。這里名詞的比率比愛里伽德統計的平均值27%要高出很多。究其原因,是因為其語法結構單一,很少有關聯詞和謂語動詞,句子主要由名詞詞組“永不褪色的湖”“不會消失的森林”以及“長著香蕨木和刺柏的草場”疊加而成。這里名詞的密度比較大,給人的印象就是夏日里的一切都無窮無盡、永不褪色。

(二)形容詞性文體

“這仿佛是片被施了魔法的海洋,你可以給這個湖幾小時讓它隨心所欲,回來后發(fā)現它紋絲不動,這是一方恒定而值得信賴的水啊。湖淺處,浸于水中的暗色的枝枝丫丫光滑而且有了些年頭,一叢叢地頂著呈紋路狀的凈沙在水中起伏,蛤貝爬過的路痕也歷歷在目。一群米諾魚游過,每條都有雖小但與眾不同的影子,陽光下清晰可觀,從而一身兩形。其他有些宿營者在岸邊游泳,有位拿著塊肥皂,而湖水給人以稀薄、清澈、如若無物的感覺。”

上面這段對湖水的描述,英文版中共有120個單詞,其中形容詞的比率是15%(18個),遠遠高出了正常比率的7.4%。仔細分析,其中“暗色”以及“呈紋路狀的”等詞,調動了讀者的視覺官能,描繪出暗色的、浸于水中的枝枝丫丫以及呈螺紋狀的沙子,而“光滑”一詞又從觸覺上刻畫出枝丫由于長年浸泡水中而變得十分光滑,足見作者對客觀景物觀察之細致入微。此外,“被施了魔法的”“紋絲不動的”和“值得信賴的”這三個形容詞所修飾的特征屬于心理性,而非物理性。這里作者著力渲染了湖水的神奇,仿佛“被施了魔法”一般,“恒定”而“值得信賴”,湖面波瀾不興,數小時之后一如先前安寧平靜,這也是懷特的暗示:數十年的時間也就如這幾個小時,一切都沒有改變。最后,作者又寫道,“每一條疏忽游走的米諾魚都是與眾不同、有獨特個性的,湖水又給人以稀薄、清澈、如若無物之感”,以上均屬懷特個人的主觀感受。在他眼中,再稀松平常的事物也是有感情、有靈氣的。通過對這些別出心裁的形容詞的分析,我們不難看出懷特是一個心中充滿愛的人,他愛身邊的人和事,愛生活細節(jié)本身——那山、那湖,甚至那湖底的細沙與枝丫。試問,如果不是深諳生活的底蘊、對生活抱有深切的熱愛,又怎會關注這般微不足道的事物,又怎會擁有如此輕松愜意的心境進行靈感的創(chuàng)作與思考?

四、句子與作品文體效果

句子是表達一個完整概念的基本語言單位。在句子層面,分析文體的效果可以從句子的時態(tài)、語態(tài)、結構和成分入手。接下來,筆者將從《重游緬湖》一文中句子擴展的方式和句子成分的構成兩方面分析其文體特征。

(一)句子擴展的方式

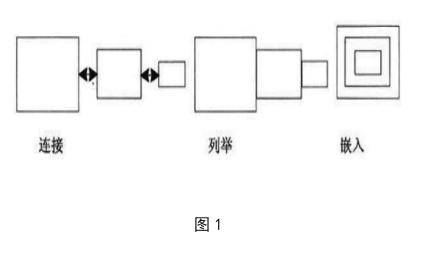

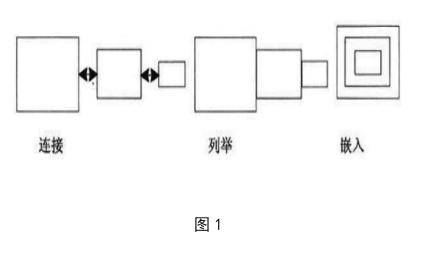

傳統上,英語句子的擴展方式大致有簡單句、并列句和復合句。本文將采用利奇等人對句子擴展的劃分。利奇等人認為從一個簡單句擴展到有更多成分的句子,主要的方式有三個:連接、列舉和嵌入。這三種方式可以用三個盒子表示(圖1)。句子可以通過這三種形式增加詞、短語、小句,從而擴展成為意義更豐富、結構更復雜的句子,而上述三種方式所形成的文體風格是迥然不同的。

連接是指兩個或兩個以上的成分通過連詞連接起來。連接和列舉十分接近,如果把連接里的連詞省略,就會變成列舉,因而列舉比起連接,節(jié)奏顯得更快,更加緊促。連接和列舉均有助于形成簡潔明快、自然質樸的文風。《重游緬湖》一文中就出現了大量通過連接和列舉的方式擴展而成的句子。請看下例:

例1:“這是背景,而湖畔生活是有意設計出來的,那些小屋住客選擇了這種單純而安靜的設計:他們的小碼頭那里有旗桿,國旗在藍天白云的襯托下飄揚著,連接各營房的小路上樹根裸露,還有通向戶外廁所的小路,那里有石灰水噴壺,那間鋪子的紀念品柜臺上有樺樹皮小劃字模型,還有明信片。”這段文字描述了住客們的湖畔生活,英文版中,僅僅94個單詞中,“and”(表連接、承接)出現了6次,連接了若干事物,包括在藍天白云下飄揚著的國旗,小路上裸露的樹根,通向戶外廁所的小徑,石灰水噴壺,紀念品柜臺上的樺樹皮小艇模型和明信片。整段行文簡潔明快,刻畫出單純而安靜的湖畔生活。

例2:“艇內座板下有同樣的淡水殘跡和碎物——死魚蛉、小片苔蘚、銹棄的魚鉤以及地上干涸的魚血印。”這里,英文版中平行列舉了4個名詞短語,“死魚蛉”“小片苔蘚”“銹棄的魚鉤”以及“地上干涸的魚血印”,其結構都是一樣的,中間省略了連詞,似乎是所有的事物一并涌來并迅速達到高潮,讓我們看到了一幅清晰的靜物圖畫,也是一幅“時光流逝圖”。

有關連接和列舉的例子在文中數不勝數,在此不一一列舉。值得注意的是,如果文章只有連接和列舉,句式則過于簡單化、口語化,文章也會失之平淡。因此,懷特在文中也偶有穿插使用較為繁復的嵌入句,避免乏味,同時起到控制文章節(jié)奏的作用,使文字讀來更加流暢。請看下例:

“但是有時在夏日的某些日子,潮汐的起起落落,海水那令人生懼的低溫,還有從下午一直吹到晚上的風,讓我向往其林間湖泊的那種寧靜。”該句是作者精心安排的一個圓周句,把次要的概念“潮汐的起起落落”“海水那令人生懼的低溫”“從下午一直吹到晚上的風”作為先導,嵌入主句,把真正想要強調的要素“讓我向往其林間湖泊的那種寧靜”放在最后,產生了較好的制造懸念的效果。

(二)句子成分的構成

對句子成分進行特殊處理的手段主要有省略、倒裝、漸升、突降、重復、排比和對偶等。下面,筆者將著重分析《重游緬湖》一文使用較多的重復和排比。

重復,指在一個語言片段里使用相同的詞語或者句子,重復可以起到強調的作用,表達強烈的感情,引起讀者的注意。據筆者統計,在《重游緬湖》一文中,“表示歲月不曾流逝、改變”意思的句子總共出現了3次,其他的相同表達有“一切都和以前一樣”“歲月如夢如幻,未曾改變”“時間從未改變”等等,它們都緊扣原文“歲月不曾流逝”這一反復出現的旋律。而“一(同)樣的+名詞”結構則被使用了8次。例如“水波還是一樣的水波,在我們拋錨釣魚時一樣地輕拍船頭底部”“船也還是一樣的船,一樣的綠色”“肋材壞在一樣的地方,底板一樣的淡水殘積物”。這些重復使用的表達都縈繞著“物是”“時間永恒”的旋律。

排比,指結構相同或者相似的短語或從句的重復出現,其目的往往是增強語勢,提高表達效果,如書中有一段描述了懷特的幻覺——兒子成了小時候的“我”,而“我”也就成了“我”的父親,這一感覺久久不散。英文版在這一段的描寫中連用了三個“我會……”的排比句。如“我”拿起魚餌盒子或是放下一只餐叉,或者“我”談到另外的事情時,突然發(fā)現這不是“我”自己在說話,而是“我”的父親在說話,這給“我”一種悚然的感覺。該段暗中預示了“歲月無常”的主題,即“我”突然發(fā)現時間的靜止才是假象,一切依舊的背后是生命飛逝的無奈,歲月在不知不覺中溜走,“我”已是孩子的父親,甚而又是“我”老年或亡故的父親,為全文最后的點題之筆“死亡的寒意”做出鋪墊。

五、結語

懷特這篇散文,經久不衰,如同陳年老酒歷久彌香,讓很多讀者為之沉醉。究其原因,不外乎是作者高超的文字駕馭水平和專業(yè)能力,使文章散發(fā)出獨特的文體魅力。通過分析,我們不難看出,《重游緬湖》這篇散文具有明顯的前景化特征,這些特征在塑造其清麗質樸的文風、旖旎凈美的意境,以及抒發(fā)時光流逝、歲月更迭的情懷上起到重要作用。

參考文獻:

[1]申丹.文學文體學的分析模式及其面臨的挑戰(zhàn)[J].外語教學與研究,1994(04).

[2]胡壯麟,劉世生.西方文體學辭典[M].北京:清華大學出版社,2004.

[3]劉世生.文體學概論[M].北京:北京大學出版社,2006.

(作者簡介:陳佳欣,女,西北工業(yè)大學外國語學院本科在讀,研究方向:20世紀英美小說及散文)