貴州旅游 “遺”路相隨

文_貴州日報當代融媒體記者 / 安通

世界自然遺產數量冠居全國,既是貴州守好發展和生態兩條底線的重大成果,也是貴州建設國家生態文明試驗區的生動實踐。

黔山貴水,絢爛多姿。貴州有著“山地公園省”美譽,良好的生態環境素來是貴州最為寶貴的財富。

近年來,貴州旅游產業實現“井噴式”發展,僅2018年就接待游客9.69億人次,實現旅游總收入9400多億元。其中,四大世界自然遺產地的相繼申報成功對貴州旅游事業的發展起到了不可估量的推動作用。

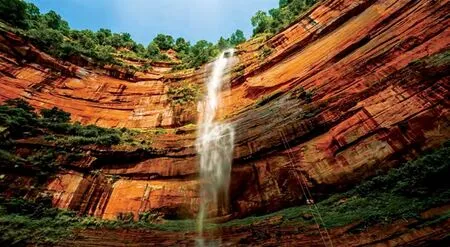

荔波喀斯特,被譽為地球腰帶上的“綠寶石”,赤水丹霞是全國面積最大、發育最美麗壯觀的丹霞地貌,施秉喀斯特被譽為地球最美的盆景,銅仁梵凈山則被認定為世界上同緯度保護最完好的原始森林。

從荔波喀斯特到銅仁梵凈山的申遺成功,無不生動展示著黔山貴水良好的生態環境,昭示著貴州生態文明建設取得的喜人成就。

苦干實干 申遺成果豐碩

2007年,荔波喀斯特成功列入《世界自然遺產名錄》,貴州實現了世界遺產零的突破。

2010年,赤水丹霞在激烈的競爭中,通過捆綁進“中國丹霞”項目,最終申遺成功。

2014年,由貴州省牽頭,與廣西、重慶共同開展“中國南方喀斯特”二期申遺工作,最終貴州施秉、重慶金佛山、廣西桂林及廣西環江均成功列入《世界自然遺產名錄》。

2018年,經過不懈努力,梵凈山作為貴州首個獨立申報的世界自然遺產項目成功列入《世界自然遺產名錄》。

至此,貴州成為中國世界自然遺產數量最多的省份。

從荔波到梵凈山,貴州走過了10多年的申遺路。

回顧過往,一路探索,一路辛勤。

“申遺工作是一個廣泛而系統的工程,一環扣一環,每一個細節都關乎成敗。”貴州省住房和城鄉建設廳參與世界自然遺產申報工作的同志深有感觸。

多年來,貴州省委、省政府高度重視申遺工作和世界遺產保護。

省住房和城鄉建設廳作為牽頭單位,精心組織,統籌協調,對上聯系國家部委,對外聯系國際組織和國際、國內專家,對內統籌協調各相關單位。

面對環境整治這項公認的申遺“硬骨頭”,省住房和城鄉建設廳從項目和資金上給予力所能及的支持,指導申報地有序開展整治工作,掃清申遺路上的最大障礙。

赤水丹霞。(王茂祥 / 攝)

施秉云臺山。(舒中平 / 攝)

荔波小七孔 。(劉光維/ 攝)

銅仁梵凈山 。(張紹游 / 攝)

正是這種孜孜不倦、苦干實干的精神,保障了申遺工作的快速穩步推進,換來喜人成果。

如今,貴州世界自然遺產數量全國第一,既是守好發展和生態兩條底線的重大成果,也是建設國家生態文明試驗區的重大成就。

接續傳承 彰顯遺產魅力

申遺路上不懼艱辛,貴州在守護自然遺產地的工作中同樣不遺余力。多年來,貴州始終正確把握發展和保護的關系,在保護好綠水青山的前提下,努力推動世界自然遺產地經濟效益、生態效益、社會效益共贏。

以赤水丹霞世界自然遺產地為例,自申遺成功以來,赤水便堅持生態產業化、產業生態化的綠色發展思路,著力優化生態環境,著力完善生態制度,著力發展生態經濟,讓世界自然遺產資源帶來了源源不斷的生態發展紅利,探索青山常在、綠水長流、空氣常新、人民常樂的美麗赤水建設之路。

而梵凈山申遺成功后,銅仁市委、市政府以成功申遺和創建國家5A級景區為新起點,嚴格履行《世界遺產公約》,堅持不懈地保護好、利用好、宣傳好梵凈山。同時圍繞念好山字經、打好生態牌,在產業結構的調整上大力發展生態茶、中藥材、生態畜牧、果蔬、食用菌、油茶等生態產業。

目前,在世界遺產保護方面,貴州四個世界自然遺產所在地均已啟動有關世界自然遺產保護條例的立法工作,組織編制世界自然遺產地保護管理規劃,以確保貴州的文化和自然遺產納入法制化和規范化管理的渠道。

省住房和城鄉建設廳相關負責人表示,貴州今后將嚴格按照世界遺產委員會決議、《保護世界文化和自然遺產公約》的要求,完善保護管理規則,加快做好遺產地基礎設施建設,確保世界自然遺產資源彰顯魅力,永續傳承。

綠色發展 助推脫貧攻堅

貴州世界自然遺產地始終堅定不移走綠色發展之路,全力推進生態文明建設,踐行了“綠水青山就是金山銀山”的理念。

堅持綠色發展,不僅釋放了生態紅利,還推動著世界自然遺產地群眾脫貧致富,摘帽出列。

2016年,赤水市率先打贏脫貧攻堅戰,成為貴州省第一個通過國家第三方評估驗收脫貧出列的縣市。而梵凈山東麓的江口縣也在2018年順利通過評估驗收,并以綜合貧困發生率1.98%、零錯退、零漏評、99.05%的群眾認可的成績整縣出列。

眼下正值貴州避暑旅游旺季,梵凈山東麓的江口縣太平鎮早已游人如織,農家樂生意也異常火爆。

“現在梵凈山既是世界自然遺產地,同時還是國家5A級景區,游客不斷增多,生意也越來越好。”江口縣太平鎮寨沙侗寨村民楊元菊告訴記者。

現年47歲的楊元菊,把自己精美的吊腳樓改為侗家特色山莊,樓上作為客房,樓下開設餐館,主打綠色的農家菜,每年純收入10余萬元。

如今的寨沙侗寨村民,緊緊抓住梵凈山申遺成功機遇,紛紛開設農家客棧、農家菜館等,整個侗寨74戶人家中就有68戶從傳統農民轉型經營旅游服務業。而享受到生態紅利的村民,也開始更加珍惜生態,自覺保護環境。

“沒有青山哪來金山,沒有好風景拿什么吸引游客?”楊元菊說,如今村里制定《村規民約》來保護環境,還簽訂了門前衛生承包協議,垃圾不亂丟,污水不亂排,河道越來越清潔,寨子越來越干凈。

目前,全縣依托梵凈山大力發展鄉村旅游,已覆蓋農戶7200余戶2.5萬余人。