產業政策視角的美國先進制造業計劃

賈根良,楚珊珊

(中國人民大學經濟學院,北京 100872)

自19世紀末以來,美國的制造業在世界范圍內保持著競爭優勢并居于主導地位,美國也因此被認為是“世界上最具創新精神的國家”[1]。然而,20世紀90年代以后,去工業化帶來的美國制造業空心化、失業加劇、貿易逆差不斷上升,加之新興國家或地區的有力競爭以及2008年國際金融危機等因素引發的經濟蕭條,促使美國當局尋求新的經濟增長點,提出“再工業化”口號,以期通過發展先進制造業占領產業制高點,引領世界制造業的未來趨勢和發展方向。

在發展制造業的實踐中,美國政府培育制造業的方法被看做是重要的風向標,許多國家紛紛效仿,從支持風險資本部門到建立知識產權制度,從技術開發項目的借鑒到創造“下一個硅谷”的嘗試,以期重塑本國的國家創新體系。但在解讀美國政府對產業政策的態度時,產業政策卻被視為“毒藥”,以致許多學者一再強調美國的創新活力源自自由市場和有限的政府干預[2];美國的政策制定者也在不斷地宣揚美國幾乎沒有采取過產業政策,即使有,大多也是無效的或者有害的,其效力是言過其實的[3]。總之,產業政策一直受到信奉市場原教旨主義的新古典經濟學家們的詬病,例如,貝克爾和貝克爾[4]曾表示,最好的產業政策就是沒有產業政策。長期以來,美國政府在推動市場化改革的國際決策中不斷強化這種觀點,試圖將新自由主義的共識推廣到世界各國經濟政策的制定之中。

因此,這就在美國創造了一種悖論:雖然產業政策與美國歷來所宣傳的自由競爭的意識形態相悖,以致美國一直不承認自己有這樣的政策,但是長期以來,美國在歷史上從來就不乏產業政策的豐富實踐,例如,周建軍[5]與沃德[6]就對美國自建國以來的產業政策史進行了考察。為了給中國更好地貫徹《中國制造2025》的大政方針提供借鑒,本文專門以美國先進制造業計劃作為案例,對其產業政策的實踐及其理論原理進行考察。

一、美國先進制造業計劃的戰略部署

戰略部署是指一項計劃發展的頂層設計,美國聯邦政府作為戰略部署的設計者以及變革的推動者,決定著美國先進制造業的發展方向以及長期的執行能力。所謂“美國先進制造業計劃的戰略部署”,是指美國聯邦政府通過立法、設立專職機構、發布創新戰略或專項計劃等推進先進制造業發展的重大舉措。眾所周知,先進制造業計劃是美國政府在國際金融危機爆發后提出的,但實際上,這種重振制造業的努力早在20世紀80年代就一直在進行,雖然美國的先進制造業計劃的提出在美國制造業發展史上是一個里程碑的事件,但其計劃制定的靈感及其所依據的產業政策原理卻來自于20世紀80年代就已開始的豐富實踐經驗,我們甚至可以說,20世紀80—90年代美國對新型制造業的探索實際上是美國先進制造業計劃的先驅。因此,為了理解美國先進制造業計劃的實施過程,我們首先必須對這段歷史有所回顧和總結。

(一)20世紀80—90年代美國對新型制造業的探索

1957年10月,蘇聯先后將“伴侶號”等兩顆衛星成功送入太空,標志著蘇聯航天技術和核武器投送能力已經超越美國,美國以核武器優勢抵消蘇聯常規軍隊和武器優勢的第一次抵消戰略正式失敗,美國為之舉國震驚,朝野陷入緊急狀態。在這種緊急事態的推動下,美國政府以軍工優先為名,緊緊抓住技術創新的“牛鼻子”,發起了一系列的任務導向型的創新研究計劃,對高風險、高難度的原始性創新進行研發支持,促進重大顛覆性技術的突破。同時,聯邦政府毅然決然地成立了國防高級研究計劃局,其機構設置因需而變,而且在組織、管理、人事任命、投資模式及項目方案選取上具有相當的靈活性,由此作為國防部的下屬機構,從一開始就扮演科技創新領域領航人的角色,始終關注重大的突破性創新以及如何盡快實現其商業化,涉及領域包括IT、能源、航空航天、導彈防御、新材料等,其中,最為突出的項目成果包括互聯網、半導體、全球定位系統、隱形飛機、合金材料等[7],引領了高新技術研發和創新浪潮。例如,美國國防高級研究計劃局為了協調研發活動,將巨額的聯邦基金分配給了勞倫斯利弗莫爾國家實驗室、斯坦福大學和加州大學伯克利分校,通過“軍轉民”(Spin-Off)的方式將硅谷從一個果園變成了世界的計算機創新中心[3],這也是20世紀70年代制造業發展的成功經驗,為后來支持和推動美國先進制造業技術提供了借鑒,其組織創新模式更是為美國成為發展型網絡國家(Developmental Network State,DNS)(1)發展型網絡國家的前提條件是:擁有一批具有技術專長的高層次人才, 設立人才社區, 前期需要對高等教育及科學和工程知識生產上進行大量資助。一旦專業人才和新知識結構機制到位, 發展型網絡國家就會試圖使技術在將科研轉化為實際產品的研究過程中更加有效。它可以被認為是政府采取的一系列提高一個國家科學家和工程師的生產力的措施[8],有關發展型網絡國家與東亞的發展型國家(或稱作是發展型官僚國家)之間的關系仍是一個有待深入研究的主題。奠定了基礎。

20世紀80年代,日本通過精益制造模式(Quality Model)[9]領導了制造業革命,美國制造業的世界獨霸地位被打破,傳統制造業的發展陷入衰退低谷,特別是汽車、消費電子、鋼鐵等傳統行業遭到嚴重威脅[10]并日漸衰落。1986年,為了探究美國制造業衰退的癥結所在,美國麻省理工學院在美國國家科學基金會和商業界的資助下,進行深入研究之后提出,應通過具有強大競爭優勢的、技術先進的本土制造業重獲生產優勢。

1991年,通過廣泛分析和總結美國制造業的問題和機遇,美國里海大學首次提出了敏捷制造(Agile Manufacturing)的新理念。在美國國會和國防部的支持下,美國通用公司和里海大學的亞珂卡研究所等共同組織主持了“21世紀發展戰略研討會”,共同制定并向國會提交了《21世紀制造企業發展戰略》這一具有里程碑意義的報告[11]。該報告通過吸取日本的實踐經驗,在詳細闡述敏捷制造和虛擬企業的新理念、方法及相關技術的基礎上,主張通過依賴于美國既有的信息技術領域的優勢,消除傳統制造業的不利因素,重塑生產體系并使其朝著先進制造技術的方向轉變,以期重獲美國在制造業的引領地位[12]。1994年,美國能源部帶頭提出了“實施敏捷制造的技術”的五年計劃(1994—1999年)并于1995年公開發表,該計劃聚焦于敏捷制造,強調其實施機制是競爭—合作—協同,其關鍵因素在于企業的信息網、虛擬企業、敏捷制造的基礎結構、敏捷型員工、虛擬制造五大方面[13]。

1995年,為了構建一個在21世紀能被廣泛接受的制造企業模型,麻省理工學院的“敏捷性論壇”和“制造先驅者”兩個部門,以及“實施敏捷制造的技術”項目組在美國政府主要部門的支持下,共同組織制定了“下一代制造”(Next Generation Manufacturing,NGM)計劃,前瞻性地提出了制造企業在克服新的競爭環境中所面臨挑戰的方法,以及獲取成功并保持領先所應遵循的路徑,精心繪制了21世紀美國制造業的路線圖[12]。

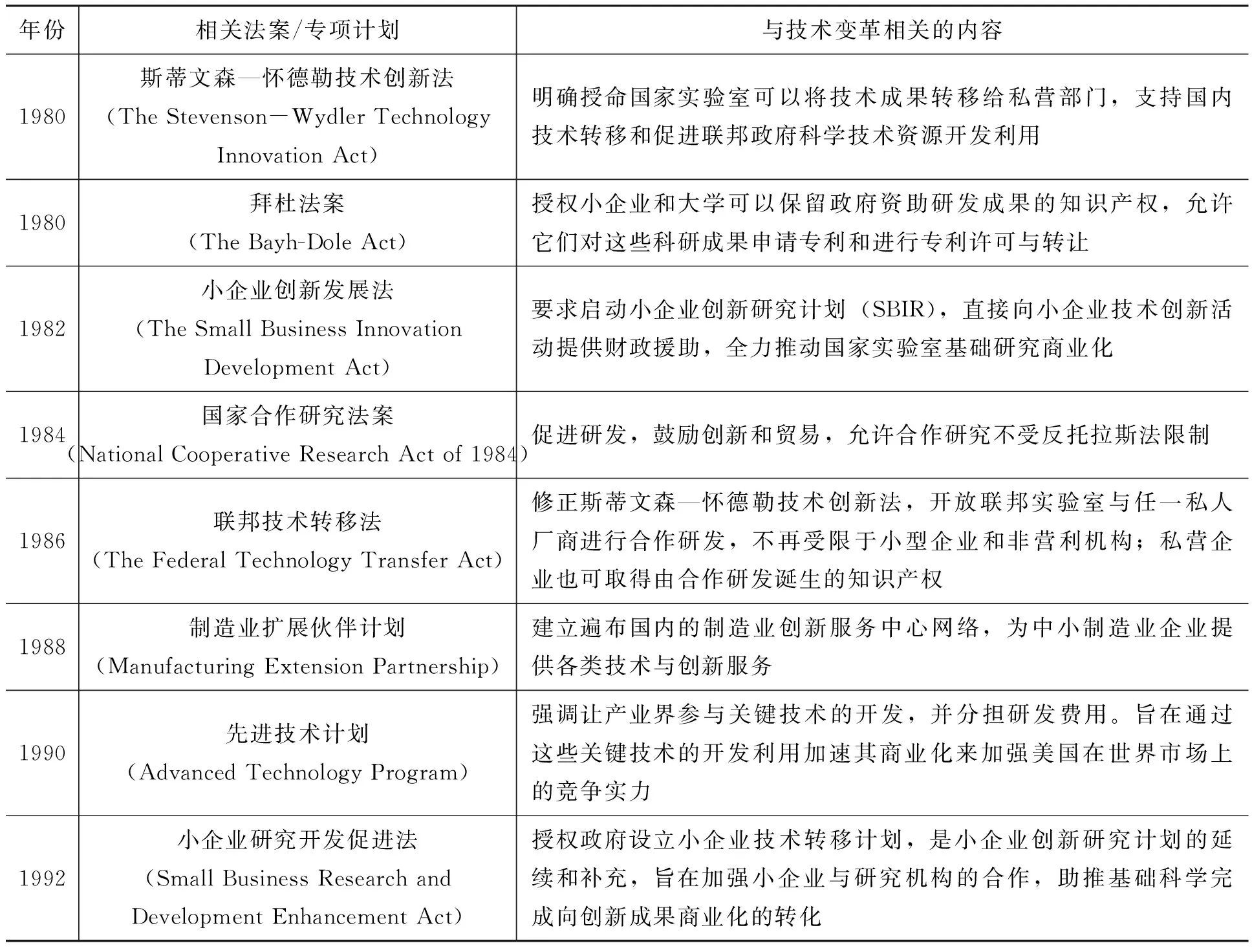

除了上述制造業戰略部署,為了促進技術轉化為市場所需要的產品,即使在20世紀80—90年代倡導放任自由市場的里根和老布什時期,政府依然采取了一系列促進技術變革的立法或專項計劃,如表1所示。這些法案或專項計劃通過銜接新創業公司、私人風險投資公司、客戶與重要資源,克服關鍵技術所面臨的障礙并迅速擴散創新,從而促進美國技術進步和助推制造業向高端升級,這一系列努力成為后來美國先進制造業計劃效仿和進一步創新的產業政策模式。

表1促進技術變革的相關法案/專項計劃

資料來源:根據布洛克的《被隱形的美國政府在科技創新中的重大作用(上)》內容整理而得。

(二)先進制造業振興計劃:重塑美國制造業的發展方向

在美國,21世紀前十年被稱為制造業毀滅的十年[14]。21世紀伊始,美國的“新經濟”時代隨著互聯網泡沫的破裂而結束,雖然當局采取了一些支持經濟發展的行動,但去工業化導致美國制造業空心化,此時主要是房地產的持續繁榮促進了經濟復蘇,2008年次貸危機爆發后,迅速蔓延成為世界性金融危機,因此,美國政府開始意識到制造業的重要地位,提出“再工業化”和“制造業重返美國”的口號。2009年4月,時任美國總統奧巴馬在喬治敦大學演講中首次提出,將重振制造業作為美國長遠發展的重要戰略,并將其上升到關系國家安全的戰略高度,重申制造業對美國未來發展的重要性,并相繼出臺了一系列高效的創新戰略和計劃以促進美國高端制造業發展,拓寬就業模式,扭轉制造業下降帶來的社會成本以及其他負面效應[15]。

2009年9月,美國總統執行辦公室、美國國家經濟委員會和科技政策辦公室聯合發布《美國創新戰略:推動可持續增長和高質量就業》[16],該報告包含三大戰略目標:對創新的基本要素進行投資;推動競爭市場并激勵有效就業;促進國家在先進領域取得突破,并強調開發清潔能源、支持先進汽車技術、推動衛生保健技術等關鍵領域創新的重要性,勾勒出發展創新型經濟的完整框架。

2009年12月,美國總統執行辦公室發布《重振美國制造業框架》,提出了重振制造業的一系列措施,包括研發、投資、勞動力、基礎設施和國內外創新環境等方面的舉措。

2010年8月,美國發布《制造業促進法案》,旨在通過稅收優惠等政策拉動制造業回流,把美國打造成為制造企業的首選基地。

2011年2月,美國發布《美國創新戰略:確保國內經濟增長和高質量就業》,該戰略對美國未來科技創新的發展作出了整體的規劃和部署,提出了未來優先突破的領域,包括先進制造業、生物技術和清潔能源等。

2011年6月,美國總統科技顧問委員會提交了《確保美國先進制造的領導地位》報告,在這一報告中,委員會建議成立先進制造業合作伙伴(Advanced Manufacturing Partnership,AMP),即AMP1.0,該計劃首期投資5億美元,并指出政府優先發展的行業包括先進機器人、人工智能等信息通訊技術,納米電子、材料設計、生物制造等尖端技術的戰略新興產業,支持對象既包括蘊含高新技術的產品,也包括可以創造潛在市場的生產方法。此外,報告還提倡啟動公私合作的先進制造業計劃(Advanced Manufacturing Initiative,AMI)[17],并指出了實施該計劃的總體目標:一是在關鍵技術的應用研究方面,協調聯邦政府對學術界和產業界的支持;二是在應對重大的跨領域挑戰方面,通過競爭前聯盟(Pre-Competitive Consortia)的公私合營(Public-Private Partnerships,PPPs)(2)公私合營指政府、產業界、實驗室、大學等公共部門與私人部門之間的合作伙伴關系,目前尚無明確統一的定義,但政府承擔相當比重的資金是其突出特征。雖然合作伙伴關系的規模、使命和范圍各不相同,但成功的合作伙伴關系具有如下共同的特征:基于產業建立公私合作協議;清晰的目標、指標和路線圖;共同承諾、共擔成本、共享利益;定期的內部和外部評估[18]。推進關鍵性技術的突破;三是通過共享基礎設施協助中小企業改善產品的國際競爭力。為了推動該項計劃的落實,在發布《先進制造業合作伙伴計劃》后,美國成立了專門協調該計劃項目的先進制造業伙伴指導委員會,由產業界、學術界和勞工界領袖組成,負責識別產業界、學術界和政府之間的合作機會,促進新興技術、政策和伙伴關系的發展,改變和重振美國先進制造業;商務部牽頭組建國家先進制造業計劃辦公室(Advanced Manufacturing National Program Office,AMNPO),以負責先進制造業的投資及協調產學研各部門的行動。其第一套旨在建立覆蓋全國制造業創新機構網絡的建議《獲取先進制造業國內競爭優勢》于2012年7月發布,提出了確保美國先進制造業領先地位的三大支柱即加快創新、保證人才輸送管道和改善商業環境,為美國制造業發展描繪了宏偉藍圖[19]。

2012年2月,美國國家科技委員會發布《先進制造業國家戰略計劃》,提出了戰略計劃的三大原則:完善先進制造業創新政策、加強產業公地(3)產業公地理論強調,甚至高技術前沿產品的開發也常常依賴于健全的制造業基礎,這不僅使得一定程度的制造業規模和多樣性成為必要,而且也使得多種多樣的中間制度,例如產業協會、工會、研究機構和教育機構成為不可缺少的基礎[20]。(Industrial Commons)建設和優化政府投資。該戰略旨在實現加快中小企業投資、提高勞動技能、建立健全伙伴關系、調整優化政府投資和加大研發投資力度等五大目標,這是首次正式將發展先進制造業提升至國家戰略的高度。

2013年9月,為了彌合基礎研究與應用研究之間的缺口,奧巴馬在2012年AMP1.0報告的基礎上重組了先進制造伙伴關系,確定了新的戰略,成立了第二代先進制造業合作伙伴組織,即AMP2.0。2014年10月,美國總統科技顧問委員會發布《加速美國先進制造業》,聚焦于新的、跨部門的合作,以確保美國在新興技術領域的領導地位,這些技術將創造高質量的制造業就業崗位,并增強美國的全球競爭力[19]。

2015年10月,美國國家經濟委員會和科技政策辦公室聯合發布《美國國家創新戰略》,該戰略涉及聯邦政府鼓勵私人部門創新、投資基礎研發領域、培育創新型人才、鞏固美國先進制造業的領先地位并創造高質量勞動力、推動優先創新領域的革命和建設新型創新政府六大方面。

2016年4月,美國國家科技委員會的先進制造小組委員會發布《先進制造:聯邦政府優先技術領域速覽》,提出了五大新興的重要制造技術領域:先進材料制造、支持生物制造技術的生物工程學、再生醫學等先進生物制造、藥品持續制造,并且還宣布推進已有的優先制造技術領域[19]。

2017年12月,特朗普大刀闊斧地推出稅改方案,對企業和個人減稅,鼓勵海外企業回流美國,進行本土投資,以此“把工作帶回美國”,重振美國制造業雄風,“讓美國再次偉大”。

2018年4月,特朗普不顧國際社會抗議,對包括中國在內的部分貿易伙伴掀起貿易戰,推出一系列貿易保護政策,其實質在于保護國內高端制造業。

后危機時代以來,美國振興先進制造業的行動從本質上說是對20世紀80—90年代有關“新型”制造業模式探索的升華和革命。一方面,美國聯邦政府試圖抓住新產業革命的機遇,將突破性技術以及現代管理技術與制造業廣泛融合,并對組織機構和創新模式進行大規模的革新,從而拉開了高端制造的序幕并勾勒出了其藍圖;另一方面,美國政府審時度勢地采取了支持制造業發展的行動,例如,在推動先進制造業發展中給予了大量的政策和法規支持、設立專職機構、制定專項計劃等,而且這些努力實際已經超過了一代人的時間。此外,聯邦政府一直在分散的、相互獨立的政治機構內,以不同的方式推行促進美國技術變革的產業政策,來滿足各組織特定的人才或重要資源的需求,從而進一步推動了先進制造業的發展。由此可見,以美國總統為首的聯邦政府在上述產業政策中的角色非常重要,不論過去還是現在,一直是推動美國制造業發展的主要力量,麻省理工學院華盛頓特區辦公室主任Bonvillian稱之為“元變革推動者”(Meta-Change Agent)。

二、網絡型產業政策:先進制造業創新網絡計劃的組織過程

在美國推行振興先進制造業計劃的過程中,除了上述專項計劃和創新戰略的引導,以及立法和專職機構的推進之外,聯邦政府尤其重視完善研發共享的基礎設施,構建制造業創新體系,最具代表性的就是先進制造業創新中心網絡的建設,即圍繞科技成果轉化而形成一個遍布美國的制造創新網絡。

2012年3月,奧巴馬宣布聯邦政府與產業部門及其他組織機構共同斥資10億美元,創建國家制造業創新網絡(National Network for Manufacturing Innovation,NNMI,2016年更名為Manufacturing USA),其目標是在全國范圍內創建15個頂級的創新中心(研究院、機構),截至2017年1月,15個國家制造業創新中心(Institutes for Manufacturing Innovation,IMIs)已基本籌建完成,涵蓋了電子、數字化與自動化、材料、生物制造、能源與環境等重點技術領域。2013年1月,美國總統執行辦公室、美國國家科學技術委員會、美國國家先進制造業計劃辦公室聯合發布《制造業創新網絡規劃:一個初步設計》,自上而下地提供了戰略性引導。根據該報告,要求每一個中心重點關注一種制造業相關的先進技術,所選技術要求具有革命性從而符合國家關鍵需求,要具備商業化前景從而符合經濟要求,要可創造就業從而符合社會要求[21]。

2014年12月,美國國會通過《美國制造業和創新法案》,授權商務部部長在美國國家標準與技術研究所框架下實施制造業創新網絡計劃的產業政策,同時明確制造業創新中心將重點關注納米技術、光子及光學器件、復合材料、生物制造和先進材料、混合動力技術、微電子器件工具開發等領域。這種新式產業政策(4)新式產業政策是指以知識、能力建設和創新為核心的產業政策[22],有關新式產業政策的更新論述請見賈根良的論述[23]。著力點在于借助協作的公共空間[24]來彌合制造業生態體系空心化所導致的創新體系的缺口,牢牢掌控新興產業全球價值鏈高端,重塑美國先進制造業在世界范圍內的領導地位和競爭優勢。下文我們從組織層面、運作層面和傳統制造業模式的變革三方面對此加以闡述。

首先,在組織層面上,制造業創新中心彌補了創新鏈中間的缺失環節。在“基礎研究—應用研究—開發研究—商業化”這一完整的創新鏈條中,技術研發和技術轉化是一個連續的過程,技術必須轉化為產業界感興趣的產品,方可成為一次完整的創新過程,而在實驗室到市場之間有一個驚險的鴻溝,這種介于基礎性研究和商業化生產之間的空缺即為“死亡之谷”,這是實驗室成果能否實現商業化的關鍵一步。為了跨越“死亡之谷”,將美國在科學領域的領先優勢轉化為技術優勢和產業競爭優勢,必須實現創新鏈條中這種最驚險和關鍵的一跳。從制造成熟等級(Manufacturing Readiness Levels,MRLs)的角度來說,MRLs提供了一個1—9級的評估商業化應用階段的門檻[25]。如圖1所示,在美國,基礎研究眾多,主要由政府部門承擔,且多數集中在MRLs 1—3的初始階段,也就是創新鏈條的前端,MRLs 8—9屬于成品原型和系統測試階段,是創新鏈條的后端,也就是技術革命“機會窗口”較大的第1階段和第2階段[26],具有較大的獲利空間,私人部門參與比較集中。唯有MRLs 4—7這個中間地段,往往是私人部門不愿觸碰的風險極大的地帶。而美國制造業創新網絡的基本功能就是支持和推進這個階段的發展,彌補中間環節的缺失。

數據來源:根據報告Briefing for the NIST Visiting Committee on Advanced Technology相關圖示補充整理而成。

簡言之,美國先進制造業創新中心的構建思路是將學術界(包括大學、社區學院及國家實驗室等研究機構)、產業界(制造企業、初創企業等)和政府(聯邦、州和地方政府及經濟發展組織)等連接起來,學術界致力于完成基礎研究之后,產業界負責產品的開發和推廣,而政府需要識別產業界、學術界和政府之間的合作機會并提供資金支持,創新中心的作用則是將各方聯系起來,架構起基礎研究和產品開發(商業化)之間的橋梁。創新中心的活動由美國先進制造業計劃辦公室全權負責,這就是Mazzucato[27]所說的政府所發揮的發展型角色作用并強調了政府作為風險承擔者的作用。她指出,無論是私人企業還是私人投資者,都不能或不愿意在未經證實的需要多年發展的技術上投入大筆資金。因此,在促進經濟發展的各個階段,是政府部門的支持一直在推動諸如原子能、計算機、互聯網、太陽能電池板和納米等先進技術的激進式創新。此外,她進一步指出,通常情況下,當政府用公共資金承擔風險后,回報往往由只有在風險大幅下降后才會進入該領域的私人企業獲取。Mazzucato[27]強調了政府通過投資開發未經證實的技術而承擔的財務風險的重要角色,這顯然是正確的,但作為企業家型政府,其作用還表現在另一個重要方面,即扮演著成功彌合網絡鴻溝的經紀人的作用;用Burt[28]的話就是,他們通過把以前沒有聯系的人和資源聚集在一起構建成網絡從而跨越結構漏洞。

其次,在運作層面上,建立起以公私合營為基礎、產學研官等利益相關體合力支撐先進制造業創新框架。在項目的資金來源上,對于每一個創新中心來說,聯邦政府資助金額一般在7 000萬美元到1.2億美元之間,資助時間大概是5—7年,非聯邦(民間)資助金額和聯邦資助金額的比例一般為1∶1,但是不同領域的資助金額比例會有所不同,在一些領域,例如,增材制造、光電集成創新機構的非聯邦資金比例往往會遠高于這個水平。聯邦資助的支出規劃根據創新中心特點的不同而有所不同,但一般來說,第1—3年以聯邦資助為主,包括設備投入、基礎項目資助和啟動資金,而且基礎項目資助比例不斷擴大;初始階段完成后逐年減少,特別是在第4年之后撤銷啟動資金,增加競爭項目資助;并在第5年撤銷設備投入,且減少基礎項目資助;到第8年的時候,創新中心需要能夠在財政上自負盈虧、自行發展。而創新中心的日常運作,則是通過政府、產業界、學術界以及其他利益相關機構以董事會的形式進行聯合治理。董事會成員由各界專家代表組成,創新中心的負責人作為執行董事,承擔該中心的日常運轉[19]。

而且,鑒于公共資金在新技術商業化早期階段的重要性,美國政府以立法(即RAMI Act)的形式為制造業創新中心提供資助,2015—2024年,對于每個創新中心,承諾每年資助至少500萬美元。其中,國防部資助的創新中心有8個,能源部資助的創新中心有5個,而商務部資助的創新中心有1個,即生物制藥創新研究院。在技術的遴選上,則是通過企業或研究機構申報,進而由產業部門人員、研究部門人員和政府部門專家及其他相關利益機構成員組建專業評審委員會進行評審,確定具有重大商業潛力和產業競爭力的關鍵技術。按照這種程序,評審委員會遴選出了制造業領域具有巨大潛力和產業競爭力的15項革命性技術, 并相應建立了15個制造業創新研究中心,這些公私合營的創新中心將成為區域性先進制造中心,用于提升當地產業競爭力,鼓勵在美國本土投資,由此圍繞科技成果轉化而形成一個遍布美國的制造創新網絡,其特點是局部集群、輻射全國。

但是,需要指出的是,美國先進制造業創新網絡計劃并非采取的是“撒胡椒面”的形式選擇某一部門或多個部門進行支持,而是“有所為,有所不為”,從先進材料、智能化技術和生物制造等外溢效應較強的技術領域遴選出一些雖有一定風險,但是蘊含較大國民經濟效益潛力的技術進行重點支持,做到“人無我有,人有我優”。正是通過這種布局,在奧巴馬時期一定程度上創造了制造業回流,推動了高端制造業的發展。總之,在這種網絡化模式下,先由產業界、學術界和政府機構等專家合作為新制造模式開發新的技術戰略,再通過制造業中心將小企業、大企業和大學研究聚集在一起,創造新的技術和過程,其成本由政府和產業界分攤,即通過聯邦政府和州政府、產業界成本分攤,從而克服投資障礙,以降低技術和市場風險,跨越“死亡之谷”。

就像市場和政府經常失靈一樣,網絡也一樣。網絡失靈(Network Failure)是因為技術專家或公司找不到他們需要的合作伙伴,或合作伙伴缺乏勝任能力或可信賴性,這時需要政府參與。尋求有效政策的政府官員需要有獨立思考他們所監管的技術的能力,負責項目運行的政府官員需要具備韋伯式的官僚主義的某些關鍵特征,這些官員必須直接參與構建連接私人企業家和技術專家的網絡,即嵌入式自治,他們自己成為技術人員或新企業的網絡合作伙伴,并為早期的商業應用研發提供資金。雖然私人風險投資和天使資本有助于建立新企業,但現實情況是,大多數私人投資者的風險投資門檻非常低,而且他們往往在技術開發早期階段參與較少[29]。

網絡化的先進制造業計劃采取的是“多主體參與,多邊合作”的形式,實現了產業界、學術界、政府及其他利益相關機構的跨機構綜合,通過自上而下的推進基礎研究過程,加快從技術突破向商業化的轉變,引導企業按照政府機構自身任務的需要協同創新,跨越“鴻溝”,提供前沿產品和服務,引領市場。進一步地,這種網絡化不僅體現在跨機構綜合,還體現在跨領域綜合。

最后,先進制造業創新中心試圖實現從傳統制造業的線性價值鏈向先進制造業的網絡化價值鏈轉變。在制造業中,制造是創新過程中的一個關鍵性階段或環節。生產過程涉及漫長而復雜的價值鏈的不同階段,從資源到供應商再到零部件制造商,從生產到分銷再到零售等整個產品生命周期,創新貫穿于整個過程。隨著先進制造業網絡體系的構建,制造業開始了技術改造過程,信息技術嵌入到生產體系和產品生命周期的各個階段,其生產能力不斷突破,促使供應鏈管理和分配體系的效率不斷提高,促進制造業從線性價值鏈向網絡化價值鏈轉變。其轉變主要體現在以下三個方面:一是從企業根據自身需求組織資源向根據用戶需求組織資源轉變。二是價值鏈從線性傳遞形式向網絡化形式轉變。三是通過牽頭機構的推進,參與者多元化并融入到價值創造過程中。由此可見,先進制造業創新的努力不僅體現在跨機構合作,還表現為跨領域融合,從而創造新的和更加靈活的網絡化制造模式。先進制造業支撐起了圍繞生產企業所建立的資源、供應商、零部件、分銷、銷售和售后企業所構成的價值網絡中的更多工作崗位,由此通過先進制造網絡,可以重新打造生產過程的生態系統,逆轉原先那種“無就業的創新”,同時培育新型勞動力,給美國科研導向的創新體系中增添“制造業引領的創新”這一新要素。此外,將產品生產與相關服務相融合的企業模式不斷興起,意味著越來越多的服務崗位可以與生產掛鉤,從而消除了美國實體經濟與金融服務業之間嚴重“斷層線”的擔憂,由此重塑美國制造業生產能力。

美國的先進制造業計劃可謂是十年磨一劍,美國政府實施了一系列旨在提高產業競爭力、促進經濟發展、增加高科技就業機會的計劃,戰略性地投資于先進制造業,匯集了各制造行業的伙伴,構建了專注于各個技術領域,例如,電力電子、輕質金屬、先進材料和人工智能等重要領域的制造業創新中心,通過把基于創新的伙伴關系建立的制造設施,與當地的專家優勢和全國的專家資源相結合,形成了一個由公立和私立機構組成的全國性網絡,連接人、創意和技術,攻克技術難關,研發創新產品,使具有前景的早期階段的研究成果更貼近美國制造企業的實際應用。同時,培育先進技能,從而保持美國制造業的高生產能力,確保美國在全球制造業的領先地位,以應對21世紀先進制造領域的重大挑戰。總體而言,美國制造創新網絡既有美國產學研官平臺的運行機制,又有對未來高端制造的方向選擇,其構建可以用三個詞來概括:產業競爭力、商業化轉化力和新型勞動力,而政府起到最重要的作用就是讓這一網絡體系能持續地運轉下去。

綜上所述,先進制造業計劃實則是網絡型產業政策工具,這種政策工具的作用在于構建一個協同創新的社區,孕育下一代美國制造業的領導者。其內涵包括并超越了制造過程以及制造業本身,其布局涵蓋并橫跨了產品生命周期的各個階段,其應用改變并激發了能源、運輸、電網、建筑、航空、農業、高等教育和醫療保健等眾多傳統工業領域的技術和工藝。先進制造業計劃與網絡型產業政策的目標、手段和內容具有內在的一致性。通過革新核心領域的制造技術和工藝,使得美國制造業具備了先發優勢,可以在一段重要時期內保證其領先地位。同時,通過生產力水平的提高,其可以與低成本、低工資、日益發展的新興經濟體競爭;而對于一個欠發達經濟體來說,利用比較優勢發展成熟技術是無法趕超發達經濟體的,且轉變其最初基于低成本和低工資競爭優勢的戰略是一項極其復雜的任務。可見,由于技術潛力的變化與技術追趕的“機會窗口”方面的差異,發達經濟體已占領了技術創新的制高點,落后國家難以與之抗衡,以致在成熟的傳統產業上不存在技術趕超的“機會窗口”[26]。

但是,美國先進制造業計劃的實施也面臨一些挑戰:第一,對于制造業創新中心來說,聯邦政府的資助期限一般為5—7年,在此之后,各中心將不再能夠獲得聯邦資金的支持,必須自力更生,而先進制造業的發展應該是一個長期項目而非短期項目,由此必然面臨生產規模擴大過程中出現的“死亡之山”(Mountain of Death)問題。Bonvillian和Weiss[9]認為,許多制造業創新從基礎研究到商業化成功一般要超過10年,美國的先進制造業計劃卻要求各中心在5—7年之后自負盈虧,這是不太可能實現的,在這種情況下,這些中心5年之后該何去何從?如何翻越“死亡之山”?第二,美國試圖建立的是一個強大的先進制造業強國,如果聯邦資助削減,其他參與者是否有足夠的能力和信心支撐后續先進制造業網絡的構建?第三,美國制造業機構并非僅僅專注于解決技術問題,還涉及國防安全、勞動力培訓、出口和重塑制造業聲望等,這必然帶來有關組織機構的臃腫龐大,這是否會導致低效交流?因此,美國先進制造業計劃中的管理、運營模式的發展效率還有待觀察,處理失當就會導致網絡失靈,從而阻礙先進制造業計劃的實施。

三、結語與啟示

當我們從產業政策的視角審視美國的先進制造業計劃時,該計劃本身不僅是產業政策的典型例證,而且也表明,美國政府的作用并不僅僅是彌補市場失靈,而且也是風險承擔者和市場的創造者。正如Mazzucato[27]指出的,多年以來,我們已經意識到創新不僅僅只是研發支出導致的結果,更與一系列能夠使新知識在整個經濟系統中擴散的機構相關。科學與產業的動態聯系是支持創新的一種方式……這種“聯系”可以更深入,而且能夠追溯到幾十年以前。如果將政府與企業的行為割裂開來,我們就將更難以預見未來的創新過程。因此,政府不應僅僅發揮其管理作用,不僅僅只是修正市場失靈,必須創造和塑造市場,以動態的視角來引領經濟。美國能源部的一份報告指出,“市場失靈導致私人部門對制造業和能源創新的反應滯后,‘Manufacturing USA’正是要填補這一差距”[30]。美國先進制造業創新計劃圍繞特定的先進制造業技術整合創新資源并打通創新鏈,發揮商業經紀人和技術創新領導者雙重作用的經驗特別值得中國的政策制定者學習和借鑒。

制造業之所以特別重要,因為制造是創新過程中的一個關鍵階段或環節。正如Bonvillian和Weiss[9]指出的,制造業生產及其所涉及的價值鏈可以看做是一個沙漏,生產階段位于沙漏的中心,如果把沙漏的中心——生產要素移走,那些處于價值鏈上相互關聯的部門就會遭受重大的破壞。也許沙漏的底部(輸出端)可以通過進口替代而部分修復,但是沙漏的頂部(輸入端)將無法恢復。因此,在美國,過去是“此地創新,此地生產”,創新的效益基本上歸于美國;后來變為“此地創新,國外生產”,美國所獲效益下降;若今后出現“國外生產,國外創新”,情況就更不妙了[9]。

正因為如此,美國政府認識到必須把制造業帶回美國,奧巴馬這樣做了,特朗普也正在這樣做。雖然特朗普的諸多行為被認為是瘋狂之舉,但其通過大規模的稅改放松監管,甚至不惜挑起貿易戰保護制造業的產業政策不容忽視。有人認為,特朗普“雇美國人,用美國貨”的口號是荒誕之言,因為美國制造業并不具有成本優勢。但是,近年來,國外一些研究機構,如波士頓咨詢公司和牛津經濟研究院連續發布報告指出,近年來美國制造業單位勞動力成本在不斷下降,而中國等發展中經濟體的制造業單位勞動力成本不斷攀升,加之“廉價”的美元(當然,還有廉價的能源以及特朗普政府的低稅收帶來的生產成本的下降。)成本差距不斷縮小,由此引起了各界廣泛關注。當然,影響美國制造業回流的并不僅僅是成本,更重要的是圍繞美國制造所構筑的創新能力和核心技術,以及對未來制造業競爭制高點的捕獲,這正是美國先進制造業計劃的目的之所在。

如前文所述,制造業是傳統工業部門中的一大塊,發動傳統工業部門的創新是必由之路。而對政策制定者而言,問題不應該在于是否能夠挑選出優勝者,在政策討論方面更為核心的是,怎樣克服傳統部門創新所面臨的障礙,挑選出廣泛的研究方向,以便據此進行自下而上的試驗。換句話說,這里挑選的是技術而不是贏家。但是,私人部門只有在這些方向被選定之后并預期未來在這些領域可獲得回報時,才會進行投資。在某些情況下,挑選這些方向時不可避免地會產生失誤,但供給和需求方面的推動所帶來的好處使這種等待是值得的——它會帶來幾十年的經濟增長。可見,制造業主導的創新動力模式意味著它不僅是一個行業,更是整個創新體系創新的關鍵[9]。

對于像中國這樣處在價值鏈低端的國家,盡管在制造環節表現突出,但卻嚴重依賴于西方發達國家的核心技術、關鍵性零部件和設備等,而這才是市場領導的核心和高額利潤之所在。從李斯特時代一直到20世紀80年代以前,國家崛起的基本經濟原則是進口原材料并出口制成品,但在全球價值鏈分解的今天,這一原則基本已不成立。為了國家崛起并成為富裕國家,中國必須在對外經濟發展方式上實現從進口高端產品并出口低端產品向進口中低端產品并出口中高端產品的歷史性轉變[31]。具體來說,即如果僅僅依賴勞動力成本優勢發展制造業,必然會抑制其長期發展,若要實現產業升級,就必須提前規劃和布局藍海產業,政府的作用不能局限于支持基礎研究,而是要將關注點放在MRLs為4—9的階段,依托技術創新實現新制造范式。正如凱恩斯[32]指出的,“對政府而言,最重要的不是去做個體已經在做的事情,或者是說比個體做得好一點還是差一點;而是要去做那些現在還沒有人去做的事情”,這就是我們從美國先進制造業計劃中得到的最大的啟示。

2018年,以特朗普為首的美國當局對中國發動301調查和232調查,并于同年4月4日發布加征關稅的初步商品清單,表示對中國出口美國的1 333項500億美元的商品加征25%的關稅,同年6月15日,特朗普批準對500億美元中國商品征收關稅,中美貿易戰風起云涌。就制造業而言,美國對中國征稅主要涉及航空航天、芯片、新一代信息技術、新材料和機械產品等制造業領域,這與《中國制造2025》重點發展的領域基本吻合,由此可見,其真正意圖之一是在于抑制中國先進制造業的發展。國內有研究機構將特朗普發動貿易戰的行為歸因為李斯特主義的表現,即旨在通過貿易保護發展本國工業,抑制他國科技進步[33]。但筆者認為,這一看法并不全面,美國發動貿易戰的真正目的在于聲東擊西,不僅是針對《中國制造2025》,而且其隱蔽目的也在于發動對中國的金融戰[34]。

值得注意的是,美國貿易代表甚至指責《中國制造2025》中的產業政策,但這只不過是“只許州官放火,不許百姓點燈”的行徑而已。國外有關美國產業政策的案例研究已經追蹤到聯邦政府對藥品、生物技術、納米技術、綠色能源,甚至蘋果和微軟的核心技術等先進制造領域的深入參與。即便美國政府從未提出過產業政策這一概念,從未出臺過以產業政策命名的產業規劃或立法,但正如本文對美國先進制造業計劃的研究所揭示的,美國在促進先進制造業發展的一系列產業政策是有目共睹的:在戰略資源管理方面,通過政府企業和貿易公司等開發上下游先進技術,確保從重要資源和關鍵創新成果中獲得廣泛回報;在長期投資方面,通過美聯儲控制的發展銀行和公共風險投資基金等保證未來高風險技術所需資金并升級現有技術,建設基礎設施和公共工程;在促進知識前沿方面,通過資助研究機構和大學等促進基礎科學研究,開發下一代先進制造技術;在深化技術基礎方面,通過知識產權機構、政策和公共服務辦公室、創新中心等擴大應用型研發,降低升級以及多元化過程中的風險;在促進新產品和新服務的需求方面,通過政府采購(需求方政策)、相關監管機構和研發實驗室等為具有社會—政治重要性的突破性技術和創新成果構建市場力量;在傳播新技能和新技術方面,通過行業協會和競爭集團從技術進步和創新中獲得廣泛利益。

正是美國在產業價值鏈中通過“政府負責前半棒,產業界負責后半棒”,并通過創新中心進行銜接的機制,最終塑造了美國政府的網絡型產業政策模式,這不僅是美國在戰后推動信息技術革命并打敗日本對美國半導體產業霸主地位挑戰的成功經驗,而且也是目前美國力推先進制造業計劃的基礎。因此,在筆者看來,作為推動美國制造業變革的主要推動者,美國政府在實施產業政策方面要比中國做得多、做得好,是值得中國學習的榜樣。美國“只許州官放火,不許百姓點燈”的雙重標準說到底是一種虛偽的表現而已,我們決不能上當受騙,而是要反其道而行之。在如何完善制造業創新體系,如何全面提升制造業創新能力并助推制造業向高端升級,如何推動實現中國從制造大國向制造強國轉變,我們必須堅持長期以來一直強調的“不要按美國說的去做,而要按美國所做的去做”,在借鑒美國成功經驗基礎上,利用中國社會主義的制度優勢,創造出更加行之有效的產業政策新模式。