PDCA管理結合健康教育在牙周炎維護治療和預防復發中的應用效果

盧睿敏,張文玲

(1.杭州市下城區東新街道社區衛生服務中心 口腔科,浙江 杭州 310004;2.杭州市第一人民醫院東新分院 口腔科,浙江 杭州 310004)

牙周炎是臨床常見的慢性口腔疾病,是導致成年人牙齒缺失的主要原因之一[1],近年來牙周炎的發生率呈逐年增加的趨勢。牙周炎的早期癥狀并不明顯,易被忽略,隨著病情的發展,可能會侵襲牙周膜、牙骨質等,引起牙槽骨吸收,導致牙齒松動,甚至缺失,嚴重影響患者的日常飲食和生活[2]。目前,臨床上大都采用基礎治療聯合牙周維護治療對牙周炎進行治療。牙周維護治療是牙周整體治療計劃必不可少的重要環節,可有效控制菌斑和各種牙周病危險因素,提高治療療效[3]。但部分患者在牙周炎維護治療期間的依從性較差,在一定程度上影響了治療的效果。優質的護理干預對患者改善牙周炎維護治療效果,降低復發率具有重要的意義[4-5],本研究探討PDCA循環管理結合健康教育應用于牙周炎治療中的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年7月—2017年7月期間我院收治的慢性牙周炎患者128例,均符合《臨床牙周病學》[6]中關于“慢性牙周炎”的相關診斷標準、口腔內牙齒≥20顆,所有患者知情同意;排除伴有嚴重的肝、腎、心臟等器官功能障礙者,排除有糖尿病、冠心病的患者及妊娠期、哺乳期婦女。按照隨機數字表法將128例患者分成觀察組與對照組各64例;觀察組中男39例,女25例,年齡21~66歲,平均38.67±9.31歲,病程為1~6年,平均3.62±1.31年;對照組中男38例,女26例,年齡21~65歲,平均38.81±10.09歲,病程1~6年,平均3.36±1.41年;兩組患者上述一般資料差異沒有統計學意義(P>0.05)。

1.2 臨床處理 兩組患者均給予基礎聯合維護治療。對照組患者治療期間采用常規的健康教育,包括向患者講解牙周炎的病因,應如何做好口腔衛生保健等。觀察組患者在對照組基礎上給予PDCA管理的健康教育模式。

1.3 PDCA管理

1.3.1 計劃 向患者發放調查問卷,包括患者的一般資料、心理狀況、對牙周炎的知曉度、日常牙齒保健情況,對自己牙齒、牙周健康情況的目標,醫護人員根據調查問卷確定影響治療效果的可能因素,確定健康教育的方式和目標,并制定相應的健康教育手冊。

1.3.2 執行 依據制定的健康教育的方式和目標對患者進行個性化干預。比如對不愛刷牙的患者強調刷牙的重要性,對吸煙患者通過視頻、圖解、宣講等方式告知吸煙對牙齒、牙周的危害。

1.3.3 檢查 定期隨訪,了解患者對個性化健康教育方案的實施并進行考核;在治療1、3、6個月對患者疾病知識掌握的程度、自我護理知識的掌握程度和執行健康教育內容的依從性進行調查,根據結果評估實施效果。

1.3.4 處理 依據檢查評價結果與患者進行溝通,對正確的、好的習慣進行肯定,并建議其進行長期的堅持;對于一些不足給予合理的建議。對于在實施過程中出現的偏差,要及時地分析原因并給予糾正,并在下一循環時給予重點關注。

1.4 評價指標

1.4.1 牙周狀況相關指標 觀察兩組患者治療前以及治療結束后3個月的菌斑指數(PLI)、牙周袋探診深度(PD)、牙齒松動度(TM)、齦溝出血指數(SBI)。

1.4.2 牙周炎相關知識和行為依從性 參照第三次全國口腔健康流行病學調查方法及相關文獻[7],治療結束后3個月對兩組患者關于牙周炎相關知識知曉情況、行為依從性進行調查。其中牙周炎相關知識主要包括牙周炎病因、癥狀、口腔衛生保健知識等,行為依從性主要包括改變不良生活習慣,對疾病重視情況,行為、漱口水使用情況以及抗生素使用等。牙周炎相關知識知曉情況和行為依從性各調查10個問題,每個問題10分,80分以上即認為達標。

1.4.3 復發情況 治療后隨訪1年,統計兩組患者治療結束后3個月、6個月、1年的復發率。

2 結果

2.1 牙周狀況相關指標比較 治療前,兩組患者的PLI、PD、TM以及 SBI差異無統計學意義(P>0.05);治療結束后3個月,兩組各指標均下降,且觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);見表1。

表1 治療前后患者的PLI、PD、TM以及 SBI情況比較

注:*與本組治療前比較,P<0.05。

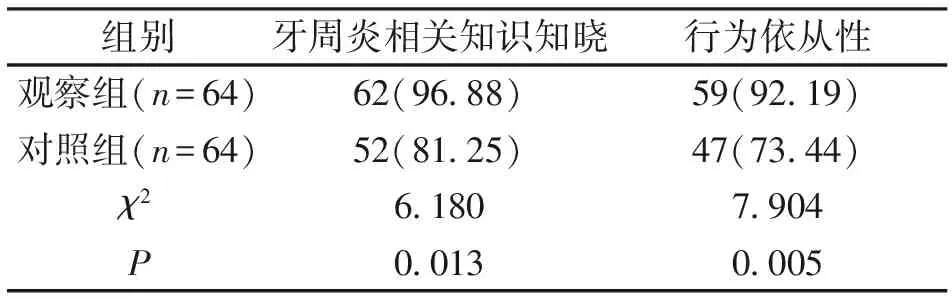

2.2 牙周炎相關知識和行為依從性達標情況 治療結束后3個月,觀察組患者的牙周炎相關知識知曉和行為依從性達標率均明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);見表2。

表2 治療結束后3個月患者牙周炎相關知識知曉和行為依從性達標情況[n(%)]

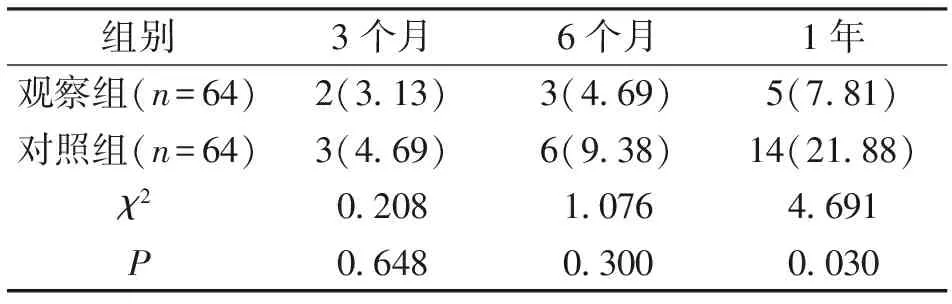

2.3 復發情況 隨訪1年,結果顯示兩組患者在治療結束后3個月、6個月的復發率比較無顯著差異(P>0.05);治療結束后1年,觀察組的復發率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);見表3。

表3 治療結束后3個月、6個月、1年患者的復發情況[n(%)]

3 討論

慢性牙周炎作為一種慢性疾病,治療周期較長,部分患者雖然治療一段時間后癥狀得到緩解,但由于對疾病認知的缺乏,忽略后期的維護治療以及自我護理,使治療效果不佳,病情發生反復[8]。研究認為,通過健康教育可以有計劃有目的幫助病人更好地配合治療、促進良好口腔習慣形成,從而提高牙周炎的治療效果,降低復發率[9]。PDCA循環管理是美國質量管理專家戴明所提出的一種廣泛用于質量管理的標準化、科學化循環理論體系,它可以通過P 計劃(plan)、D 實施(do)、C 檢查(check)、A 處理(action)過程不斷優化護理質量,提高治療效果。本研究借鑒了PDCA管理的理論,護理人員通過不斷查找、糾正、改進的循環方式,不斷完善牙周炎患者的個體健康教育干預,從而提高護理效果。

本研究結果顯示,治療結束后3個月,觀察組的PLI、PD、TM以及 SBI指標明顯低于對照組,牙周炎相關知識知曉和行為依從性調查達標率均明顯高于對照組。提示,PDCA管理結合健康教育提高了牙周炎患者的行為依從性和治療效果。PDCA 是一個有效控制管理過程和工作質量的工具,它通過問題分析、目標確定、計劃制定和實施、質量檢查、問題處理等多個方面使健康教育的質量猶如一個螺旋槳,不斷地循環上升,確保了健康教育的連續性和完整性[10]。該方式通過對患者心理狀況、病情以及牙周炎知識知曉率等方面的調查評估,了解患者的需求,制定了個性化的健康教育方式和目的,并進一步對健康教育后對牙周炎知識的知曉率和行為依從性進行評估,促進了患者在維持治療中的治療和行為依從性,改善了治療效果[11]。PDCA 循環通過評估結果發現了其中遺留的問題,并不斷進行改進,一個循環,可以解決一批問題,然后進入下一個循環,最終實現良好的質量控制,提高臨床效果。本研究將PDCA 循環模式應用于牙周炎維護治療的工作中,對每位患者定期進行個性化全面評估,制訂針對性的護理干預計劃,逐步改善患者心理、生理狀況,即定時評估、及時干預,改善了牙周健康狀況。本研究追蹤發現,治療結束后1年,觀察組的復發率明顯低于對照組。可見,PDCA管理結合健康教育提高了患者維護治療過程中的依從性,促進了良好行為習慣的形成,并通過優質的健康教育使患者充分意識到堅持治療和良好行為習慣的重要性,從而降低了復發率。

綜上所述,PDCA管理結合健康教育改善了牙周炎患者的行為依從性,提高了牙周炎維護治療效果,降低了復發率,值得在臨床進行廣泛推廣。