基于出行行為特征的小學高峰時段交通預測分析

王志遠 吳小梅 陳明濤

文章為了解決小學新生成交通需求預測中普通生成率法因忽視家長接送而產生的交通預測嚴重失衡不合理的問題,通過人工計數與視屏攝錄的方式調查了南寧三所小學的出行行為特征,并基于擬建小學的規劃招生人數及教職工人數分類計算小學高峰時段新生成交通需求及家長臨時停車需求,為小學合理規劃選址、項目建設提供輔助參考依據。

小學;交通預測;高峰時段;出行特征;停車需求

0?引言

近年來隨著城市化進程的加快,城市涌現了許多新城區,小學作為完善新城區配套設施中的重要一環,受到了越來越多的重視。現階段由于校車運營不規范、學生安全等問題導致小學生接送比例較大,上下學期間接送的機動車、非機動車給周邊交通帶來較大的壓力,因此規劃選址、項目建設需要考慮較多的交通因素。而小學高峰時段新生成交通需求預測(包括吸引量預測與產生量預測)可以為此提供輔助決策信息,保障項目與周邊交通的和諧共榮,是目前成為城市交通規劃與管理亟待解決的問題之一。

目前國內外對小學交通影響的研究主要集中在出行方式特征、吸引范圍等方面,對于小學高峰時段新生成交通需求研究較少。文獻[1]就如何利用車載定位系統吸引私家車接送向校車接送轉移進行了探討。文獻[2]研究了學校周圍道路交通量及步行距離對學生步行吸引范圍的影響。文獻[3]說明家長的態度是影響小學出行方式的關鍵,而政府的政策、活動則會影響這種態度的形成。文獻[4]、文獻[5]基于小學出行特征提出一些改善交通策略,提高公共交通出行率。文獻[6]采用出行率對中小學的高峰時段交通需求進行預測。

本文以南寧市鳳翔小學、桂雅路小學、民主路小學為調查對象,通過人工計數與視頻拍攝的方式調查得出小學的高峰時段教職工、小學生及接送家長的出行特征,分類計算小學生、教職工的高峰時段新生成交通需求,并以此為基礎計算了高峰時段家長臨時停車位的需求。

1?小學通學出行特征調查與分析

為了使預測數據更加客觀,從而更好地指導實踐,輔助決策,本次研究采用了人工計數與視頻攝像兩種方法調查了南寧市鳳翔小學、桂雅路小學、民主路小學等共三所小學的高峰時段出行數據。調查時間為平常工作日,調查的內容包含:小學出行高峰時間段、出行比例(小學生、教職工)、每位家長接送學生數、接送家長停留時間。三所學校基本信息如表1所示。

1.1?小學生出行特征分析

1.1.1?出行高峰時間段

通過調查統計得知,小學生上學的高峰時段發生在7:30-8:00,持續時間約為30 min,該時間段與南寧市居民出行早高峰時間段7:30-8:30重合[7];小學生放學高峰時段為16:30-17:10,持續時間約為40 min,該時間段早于南寧市居民出行晚高峰時間段17:30-18:30,如圖1所示。

1.1.2?出行比例

小學生由于自控能力差,交通安全意義薄弱,出于安全考慮,家長接送比例較高,具體的小學生高峰時段出行比例如表2和圖2所示。

從表2和圖2可知,總體看來小學生的接送比例較高,達到62.51%,其中小汽車和非機動車占主要部分,分別為15.28%和29.92%;小學生自行上放學的比例為37.5%,選擇的出行方式為步行和公交,比例分別為34.11%和3.39%。

1.1.3?每位家長接送學生人數

根據實際調查統計,每輛小汽車接送學生數為1.1,即大約10個小汽車中有1個是接送2名學生的;每輛非機動車接送學生數為1,即每位選擇非機動車出行的家長接送1名學生。

1.1.4?家長接送停車時間

家長接送學生停留時間是不一致的,具體表現在上下學接送停留時間的不同和機動車、非機動車停留時間的不同,早晚高峰停車時長及泊位周轉率如表3所示。

1.2?教職工出行特征分析

1.2.1?出行高峰時間段

根據調查,教職工上班早高峰與小學生上學早高峰時間段部分重合,其高峰時段為7:20-7:40,晚高峰由于小學施行分年級放學制度,教職工下班時間段跨度較大,為16:40-17:40。

1.2.2?出行比例

根據調查統計,教職工出行大部分采用公交、非機動車的出行方式,具體比例如表4所示。

2?小學高峰時段新生成交通需求預測

以擬建的月灣路小學為例,進行新生成交通需求的預測說明。

該學校的規劃設計條件及項目批復文件規定,班級數為24個,學生人數以每班45人計,共1 080名學生。基于學生及教職工人數,分類計算高峰時段的新生成交通需求。

小學出行分為上下學兩個高峰時段,由于上學高峰時段與城市早高峰出行時段重合,以最不利影響因素考慮,應該計算小學早高峰時段的新生成交通需求[8]。為了完善配備道路交通資源,一般新生成交通需求中人們更關心的是機動車、非機車的數量。

2.1?高峰時段吸引量與產生量預測

2.1.1?吸引量預測

小學早高峰上學時段吸引小學生、教職工及接送家長到來,其中家長送行量可以通過小學生出行比例推斷、計算。

(1)小學生吸引量預測

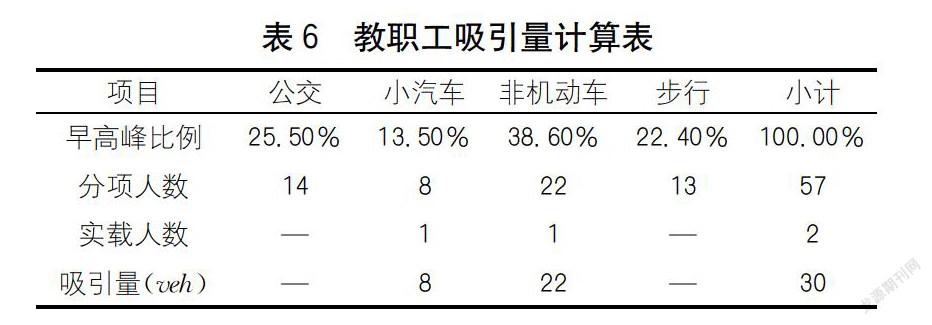

由上節可知早高峰小學生上學出行比例,以該校擬招生人數1 080為計算基數,得出每種交通方式的吸引人次,再以每種交通方式吸引人次除以各自的實載人數,可以求得每種交通方式的吸引車次,如表5所示。

由表5可知,月灣路小學早高峰時段(30 min)共吸引1 080個學生,其中自行坐公交36人,自行步行391人,家長陪伴坐公交32人,家長陪伴步行144人,吸引家長送行車輛分別為141輛小汽車和321輛非機動車。

(2)教職工吸引量預測

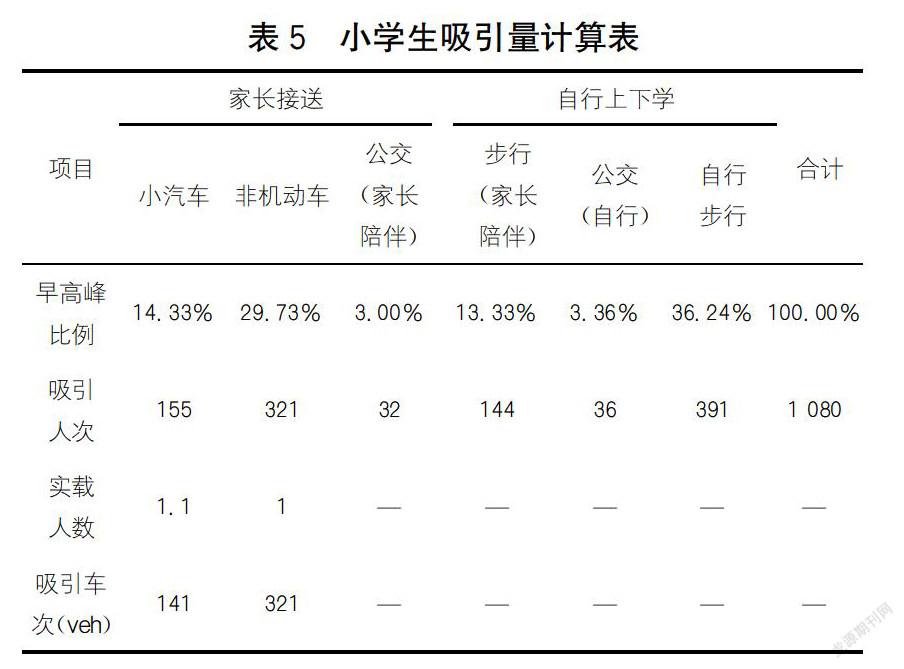

由表1得出每個班級配備的教職工平均數為2.3個,月灣路小學擬建24個班級,得出未來該校約配備56名教職工,同理得出早高峰時段教職工的吸引量,如表6所示。

由表6可知,月灣路小學早高峰時段共吸引57名教職工,其中小汽車8輛,非機動車22輛。

2.1.2?產生量預測

早高峰學生、教職工進入學校后進行教學、學習等有關活動,所以產生量主要由送行學生的家長產生,即產生量中機動車、非機動車部分為小學生吸引量預測中的小汽車和非機動車轉化而來——小汽車141輛,非機動車321輛。

2.2?家長臨時接送停車位預測

在交通影響評價中,項目高峰時段的新生成交通需求與背景交通量進行疊加可知交通影響顯著與否,從而提前提出優化改善措施。對于學校而言,家長臨時接送停車位是重要的評價指標。

學校早晚高峰持續時間不同,周轉率也不同,所以在預測臨時停車位時應取兩者的大值,利用上述章節調查數據得到早晚高峰停車需求,如表7所示。

由表7可知月灣路小學家長臨時接送停車位預測需求為機動車28個,非機動車為44個。

現階段由于校車運營不規范、學生安全等問題導致小學生接送比例較高,小學臨時停車需求量較大,而小學在規劃建設中往往忽視這部分內容,使得家長接送車輛在高峰時段占用周邊道路資源,給周邊道路帶來較大壓力,尤其是早晚高峰時段會產生擁堵現象,所以小學的規劃建設應考慮家長接送停車位的問題。遠期來看,可從降低接送比例及合理規劃小學與周邊土地利用形態著手來減少臨時停車需求,降低對周邊道路的壓力。

3?結語

本文在調查南寧市鳳翔小學、桂雅路小學、民主路小學出行特征的基礎上,基于月灣路小學規劃招生人數及教職工人數分類計算新生成交通需求及家長臨時停車位需求。本計算方法推導合理,避免了普通生成率法因忽視家長接送而產生的吸發量嚴重失衡不合理的問題,可為小學項目的規劃選址及交通預測項目建設提供輔助決策信息。

[1]〖ZK(#〗Rhoulac TD. School Transportation Mode Choice and Potential Impacts of Automated Vehicles location Technology[D]. Raleigh: North Carolina State University,2003.

[2]Billie Giles-Corti. School site and the potential to walk to school: The impact of street connectivity and traffic exposure in school neighborhoods[J]. Health & Place, 2011,17(2):545-550.

[3]Saamiya Seraj, Raghuprasad Sidharthan. Parental Attitudes Toward Children Walking and Bicycling to School[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2014,2 323:1 224-1 227.

[4]韓?娟,程國柱,李洪強.小學生上下學出行特征分析與管理策略[J].城市交通,2011,9(2):75-79.

[5]高悅爾,陳小鴻,李?佳,等. 中小城市義務教育階段學生上下學出行特征研究[J]. 交通運輸系統工程與信息,2016,18(3):104-108.

[6]交通出行率指標研究課題組.交通出行率手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[7]南寧市規劃管理局.2018年南寧市交通出行調查報告[R].南寧:南寧市交通運輸局,2018.

[8]CJJ/T141-2010,建設項目交通影響評價技術標準[S].〖ZK)〗