產學研融合下的高校工程教育師資團隊創新績效研究

李秉祥 簡冠群

摘要:網絡化創新提升路徑與傳導要素的揭示成為產學研網絡創新主體亟待解決的機制問題。通過構建網絡、團隊、教師跨層分析范式,并對213份問卷研究發現:產學研網絡異質性對工程教育團隊創新績效及教師能力均具有非線性影響;教師能力在積極影響工程教育團隊創新績效的同時,在產學研網絡異質性與團隊創新績效間具有部分中介作用。研究結論將有助于揭示網絡資源的跨層價值化路徑,并為產學研網絡治理與工程教育團隊建設提供理論指導。

關鍵詞:產學研網絡;網絡異質性;團隊創新績效;教師能力

中圖分類號:G650

文獻標識碼:A

文章編號:2095-5995 (2019) 01-0004-09

一、引言

高校工程教育作為我國從工業大國向工業強國邁進的重要基石,其創新發展至關重要,而社會化與市場化成為檢驗其創新效果的關鍵。在經歷個人創新向團隊創新的演變后,基于產學研網絡嵌入所帶動的跨組織邊界互動成為高校工程教育團隊新的創新模式。學術界對此的解釋更多延續“網絡紅利”視角,強調資源擴散、學習能力的價值化效力[1]。

然而,現實中產學研網絡的迅速擴張及學術界對網絡化創新的信奉并不能掩蓋高校工程教育團隊創新效果的差異。這種差異不僅存在于不同區域的網絡內,同一產學研網絡主體,特別是高校系統的創新效果也并不全然相同。而且,相較于產學研網絡的快速發展,以高校工程教育團隊為代表的高校系統卻發展滯后且不均衡。因此,研究區域差異之外的其他擾動因素并揭示其影響機理就成為解釋上述問題成因的關鍵。 發軔于網絡擴展所帶來的產學研網絡異質性也成為學術界解釋網絡紅利價值源的重要視角。現有研究發現,網絡異質性所帶來的多元知識將有助于提升網絡資源池存量[2],而異質性知識蔓延所帶來的網絡價值化成本提高也被不同學者強調并指出網絡異質性對網絡主體創新的抑制作用。有別于中觀層對網絡特征屬性的分析,微觀主體能動性如創業者稟賦、研發人員能力成為部分學者探究產學研網絡情境下組織績效所標定的重要前置因素[3][4]。可見,學者們研究的結論不盡相同,可能是因為大部分研究僅僅考察了異質性對創新績效的直接影響,忽略了異質性在影響創新績效過程中的一些內部作用機制和其他一些變量的作用。

基于此,本研究聚焦高校工程教育團隊,為揭示其在產學研網絡情境下的創新效果問題,分別從中觀網絡異質性與微觀教師能力要素人手,探究其對工程教育團隊創新績效的影響機理,構建概念模型并提出研究假說。通過對不同區域產學研網絡中高校工程教育團隊進行問卷調研,采用SPSS軟件對213份數據進行實證分析。研究結論在揭示產學研網絡嵌入下高校工程教育團隊創新績效前置影響機理與傳導機制的同時,也為產學研網絡參與者與管理者提供了重要的治理依據。

二、理論與研究假說

1.產學研網絡異質性與高校工程教育團隊創新績效

基于網絡主體多元化而形成的網絡異質性成為學術界描繪和測度產學研網絡的重要特征屬性,也有學者將這種異質性界定為資源異質性或多樣性[5],強調網絡異質性是對產學研價值鏈層面資源多樣性與整合適配性的評價[6]。因此,學術界最初對網絡異質性的評價更多信奉“多即好”的法則,認為網絡異質性有利于主體的網絡行為,并將這些網絡紅利歸結為網絡資源池和適配性的提升,能夠為網絡主體的創新行為提供更多機會[7]。

需要強調的是,產學研網絡的異質性并不因其主體聚類單一而呈現出弱化,相反,隨著社會、政府、用戶等新類別主體網絡合法性的提升,以及單一類別主體網絡功能的創新衍生(如企業建立自屬科研機構和高校創辦企業等)都能夠有效提升產學研網絡的異質性。以工程教育為代表的高校系統借勢獲得更多創新機遇,產學研網絡的嵌入為其帶來更多加速創新的資源和機會[8]。更為關鍵的是,產學研網絡所構筑的復合技術鏈,能夠從技術創新到市場開發提供一整套完整的柔性解決方案與網絡互動平臺,對于工程教育團隊創新的市場化及應用價值的提升更加顯著。資源觀與知識學習理論對此的解釋再次體現了學術界對網絡化創新趨勢的肯定[9],認為網絡資源多樣性能夠為網絡主體的創新提供更多資源及整合模式,從而提升網絡主體的創新效力,劉鳳朝等[10]指出,高校系統作為技術上游網絡主體能夠從其他主體獲取更具市場價值的創新靈感,能夠降低創新模糊前端的風險。還有學者將創新解釋為交互學習的過程,知識的多樣性是促進知識創新的重要條件之一。利用同一類知識源集合產生的新想法很有限,增加搜索的寬度,提高外部知識網絡的規模將增加知識源的類別,劉寧等[11]認為,多元化的技能組合更有助于團隊提出多種解決方案,從而表現出更高的創新效果。

盡管如此,信息處理理論的提出成為部分學者對網絡異質性提出質疑的法柄。信息過度和復雜信息搜索與整合不僅會提升網絡參與的成本,還能夠干擾網絡組織現有的創新軌跡與網絡慣例,特別是時間等隱性成本的壓力很可能降低網絡主體創新的先動優勢。不僅如此,根據“相似一吸引”范式,社會分類理論認為異質性環境對團隊創新績效會產生消極影響[13],因為與創新任務非直接相關的網絡異質性會對網絡主體溝通和協調產生影響,具有不同社會類別的網絡主體會將與自身不同的異己排除在圈子外,這就造成了溝通和協調的困難,甚至會引發不同圈子之間的沖突。基于此,本研究提出如下研究假說:

Hl:產學研網絡異質性對高校工程教育師資團隊的創新績效具有倒U型影響

2.教師能力與高校工程教育團隊創新績效

基于專業相似或項目技術互補而形成的高校工程教育師資團隊歸根結底仍是高校教師群體,即圍繞知識創造和技術推廣所建立的多契約組合,團隊化協作的盛行無疑成為高創新績效的證據[14]。“輸入一過程一輸出”作為眾多學者解釋高校團隊創新前置要素以及團隊創造力從產生到運作的系統框架,并將個人因素作為輸入,強調團隊成員的稟賦和能力直接影響績效輸出結果。知識觀則將創新直譯為知識創新,而創新過程是原有知識片的重新組合或者新知識片與舊知識片的組合。教師既是高校工程教育團隊的知識載體,也是知識整合的主體[15],基于知識互動與整合的能力就成為團隊創新來源必須考慮的因素。隨著研究中心的前置,團隊成員的能力成為解釋團隊創新效力的突破口,工程教育的技術性要求高校教師首先應該具有專業性的教育能力,陳娟等[16]指出教學與實踐是專業技術知識再次創造和提升價值化的有效途徑,對教育和科研質量的追求是團隊基于知識整合所開展的有效正式活動。此外,團隊作為一種開放式協作創新的形式,內部協作聯結越強、知識分享的頻率越高,更易于產生知識溢出,提升團隊創新績效。總而言之,擁有高水平能力的成員增強了團隊由于知識碰撞和整合而產生新知識的可能性,并為團隊創新績帶來更多契機。基于此,本研究提出如下研究假說:

H2:教師能力對高校工程教育師資團隊的創新績效具正向影響

3.產學研網絡異質性與教師能力

高校工程教育團隊所具有的開放式創新模式,能夠為教師跨組織邊界參與網絡活動提供便利。延續知識創新即產學研網絡核心機制的定論[17],圍繞知識所開展的互動最終需要微觀個體(教師、創業者、管理者等)代表不同網絡成員組織以正式和非正式的交互模式開展互動,雖然高校教師并不一定是資源所有者和絕對利益相關者,但基于知識的主題正是教師所感興趣和擅長的。前文強調,產學研網絡的異質性是從內容維度對網絡特征的測量,外顯形態更多源于網絡成員的異質性(多樣性)。基于此,為了探究產學研網絡異質性對教師能力的影響,就需要將研究透鏡置于微觀層面,而將產學研網絡的異質性映射為網絡成員組織中微觀個體的異質性,通過與其它網絡組織中的個體相接觸,高校教師有更多機會接觸多樣性的網絡知識。研究發現,知識異質性會促進網絡參與者知識體系的多樣化,并有利于認知的發展與知識的創新[18]。而知識異質性對創新產出所具有的負面影響同樣延續到微觀個體,面對繁雜的網絡關系和冗余性更強的網絡知識,高校教師的檢索能力與成本約束更加顯著,由此引發的知識異質性會導致教師與其所在團隊的分層異化,用于提升自身價值所需要獲取和檢索新的知識也會影響教師對現有創新任務的專注度。值得注意的是,支撐不同觀點的研究視角和理論基礎也是大相徑庭:正面觀點通常是從信息過程視角出發,以社會認知理論等為理論依據;負面觀點則往往從人際關系視角出發,以社會分類理論等為理論依據,異質性的認知資源優勢或信息資源優勢,但這種潛在資源優勢會同時受到小群體作用的負面影響,面對產學研網絡環境的復雜性,上述兩種作用的博弈會導致網絡異質性對高校教師自身能力影響的不穩定。基于此,本研究提出如下研究假說:

H3:產學研網絡異質性對教師能力具有倒U型影響

4.教師能力在產學研網絡異質性于高校工程教育師資團隊的創新績效關系中的影響

不可否認,學術界對網絡異質性與網絡成員創新關系的謹慎,更多源于二元線性關系所呈現出的實證差異。在直接效應存在極大爭議的情況下,研究者們將目光投向了影響網絡異質性作用效果的中介效應和調節效應,以探尋產學研網絡異質性的影響機理與作用邊界[19]。作為網絡異質性特別是學術界所強調的知識資源異質性的重要載體——網絡組織中的微觀個體(如:高校教師),雖然其自身不具備嚴格意義上的網絡主體合法性,網絡組織間的互動更多是以微觀個體的參與所實現,特別是建立在網絡強關系基礎上網絡成員組織所開展的非正式會晤與交流都是需要組織中微觀個體社會資本的介入,因此,社會資本理論成為網絡組織研究中揭示跨層次主體間影響機理的重要理論基礎。后續研究發現,“多樣性”和“差異性”的優勢源自于知識的異質性本身[18],多樣性的知識是創新的基礎和前提;而知識的“冗余性”和“共享性”的優勢則不在于知識的冗余和同質本身,而在于其帶來的相互溝通和知識傳遞的容易性,而溝通與傳遞工作的有效性則很大程度上取決于網絡成員組織中微觀個體的能力。盡管這一研究結論,傾向于網絡異質性的優勢所在,但其所強調的中介要素與傳導機制缺位為本研究提供了有效的研究腳本。基于此,本研究提出如下研究假說:

H4:教師能力在產學研網絡異質性與高校工程教育師資團隊的創新績效關系中具有中介作用

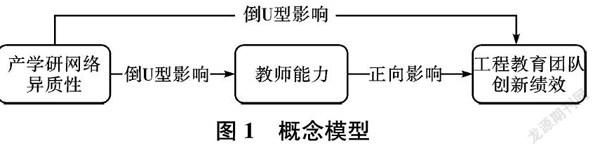

綜上所述,本研究借鑒“結構一行為一績效”理論模型,從跨層次的研究視角探究產學研網絡異質性對高校工程教育團隊創新績效的影響,并揭示教師能力在上述二元關系傳導機制中的中介效應。

需要強調的是,本研究之所以選擇微觀層的教師作為連接宏觀層產學研網絡與中觀層創新團隊的網絡單元或主體,是因為網絡作為資源集聚的場域,其所蘊含和創造的價值最終需要借組織和企業的績效或成果得以呈現,而作為環境和市場的基本要素網絡和團隊或企業仍是微觀個體(如教師、技術人員、管理者等)組成并承擔網絡化的創新活動與合作。因此,將網絡價值化通道載體——微觀個體(教師等)作為中介要素主體既能還原組織網絡化創新的實踐過程,又是變量關系傳導邏輯的延續。因此,本研究構建如下概念模型(圖1):

三、研究設計與方法

1.研究方法

本研究采用訪談調研與問卷調研相結合的方式,通過預調研與正式調研設計、修正問卷獲得大樣本數據并進行實證分析。基于概念模型中要素間的關系,本研究采用Nina等[20]提出的中介效應檢驗方法,借助SPSS17.O與Amos21.O統計軟件,對變量間主效應與中介效應進行檢驗。為此,首先對調研過程進行介紹并對調研數據進行描述性統計分析;其次,對問卷設計、變量操作化定義進行說明;最后,通過調研并對相關數據進行中心化預處理的基礎上對數據進行信效度分析,最后采用逐層回歸方法對變量間關系進行統計分析。為了進一步實證變量間的非線性關系,本研究對非連續中介效應進行偏差修正法驗證。

2.變量測度

本研究變量操作化定義與測度,是在借鑒國內外相關研究基礎上,結合研究目的設計開發測度量表。其中,產學研網絡異質性是在楊雋萍[6]研究結論基礎上融入產學研網絡三重螺旋模型思想開發量表進行測度的;教師能力則是在延續陳娟[16]團隊所開發成熟量表的基礎上,將教師網絡化行為作為創新元素融入量表進行設計的;團隊創新績效的測度相對成熟,以馮海燕…為代表的學者主要從財務、運營和成長方面加以測度,本研究在借鑒上述范式的基礎上將網絡合作作為創新元素融入團隊績效測度中開發量表;控制變量的測量,研究選取團隊規模、創新級別和研發投入。為檢驗樣本數據的同源誤差,研究選取心理學用于個性研究的變量“消極情緒”作為標記變量[21],選擇遵循標記變量與調研內容無關并且變量Cronbach'S a通過檢驗的兩個原則。除控制變量采用三級(1、4、7)虛擬賦值外,本文其他變量測度均采用“Likert7點評價法”進行評價打分。

3.樣本與數據搜集

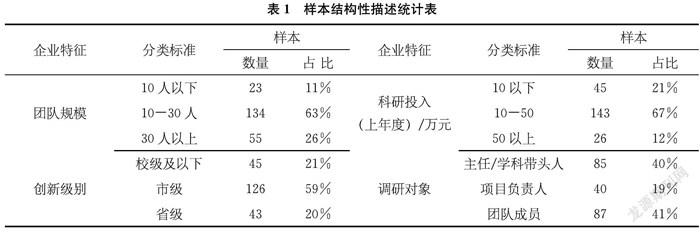

本研究主要基于以下兩方面篩選樣本:①團隊樣本屬性差異化,目的在于弱化區域性差異對統計分析的干擾;②選擇產品創新為主的研究團隊,目的在于強化團隊創新對外部支持及環境的敏感性,提升樣本特別是績效方面的統計分析效果。問卷主要針對西安、鄭州、蘇州和上海四個地區5個創業聯盟與高新園區具有合作關系的37所理工類高校中的工程教育團隊(教研室/技術中心)進行問卷調研。共計發放問卷354份,回收247份,有效問卷213份,有效回收率60. 2%,樣本結構性描述見表1。

四、研究結果

1.信度與效度檢驗

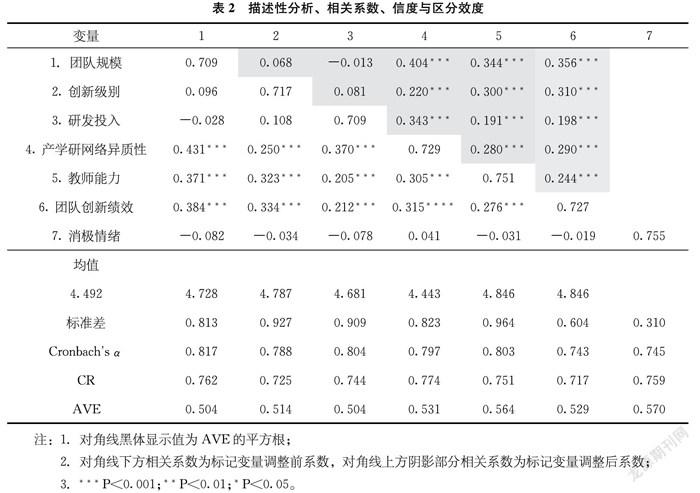

本研究采用CFA分析進行量表信度與效度分析。表2結果顯示所有構念Cronbach'S a系數均大于0. 75,CR值均大于0.70,AVE值大于0.50且對角線的AVE平方根值均大于所對應行與列相關系數,依據Gilbert[22]的信效度判斷標準,說明量表具有較好的信度與判別效度。由于本研究所采用的量表是在相關文獻和已有量表基礎上開發,因此量表具有較好的內容效度。同時,利用Amos21.o統計軟件對模型進行擬合檢驗,結果(表3)顯示:y2/df=1. 97;RMSEA一0.069;

GFI—0.91;NFI—0. 90;CFI=0. 93;TLI—0.92,各指標均超過閾值。除標記變量一階標準化載荷系數未通過檢驗外,其他變量一階與二階標準化載荷系數均大于0. 600,且通過顯著性檢驗,說明模型量表具有較好的聚合效度。解釋變量(產學研網絡異質性VIF=2. 337;教師能力VIF=1. 928)均未超過10,說明變量間不存在多重共線性。標記變量消極情緒Cronbach'Sa=0.7 61并且與其他變量相關性均不顯著。同源誤差檢驗采用Grayson[22]系數調整法,調整后相關系數仍然顯著,說明同源誤差并不顯著。 2.假說檢驗結果 鑒于本研究模型關系中存在非線性關系,因此本研究結合Nina等[20]所提出的中介效應檢驗方法加以實證分析。通過利用SPSS17.0軟件,在對數據進行中心化處理的基礎上,通過逐層回歸對假設進行檢驗,結果詳見表4。

首先,為了驗證產學研網絡異質性對工程教育團隊創新績效的影響。本研究通過模型1、模型2、模型3加以判斷。模型1顯示控制變量中團隊科研投入與創新級別均能夠顯著正向影響團隊創新績效。這一結論符合資源觀視角與創新稟賦理論所強調的在創新過程中資源投入與創新基礎對績效具有積極作用的論斷。模型2中,產學研網絡異質性與團隊創新績效顯著正相關(p=0. 136,P<0.05)。在此基礎上,根據Nina等[20]與溫忠麟和葉寶娟j24]提出的判斷依據,模型3中網絡異質性一次項系數仍然顯著(p=0.156,P

其次,產學研網絡異質性對教師能力的影響同樣呈現出非線性趨勢。通過模型5與模型6,網絡異質性一次項系數顯著(β=0. 179,P

最后,為了驗證教師能力在證產學研網絡異質性與工程教育團隊創新績效關系間的中介作用。按照Nina等[20]提出的驗證依據,自變量(網絡異質性)與因變量(團隊創新績效)間具有顯著關系,自變量(網絡異質性)對中介變量(教師能力)以及中介變量(教師能力)對因變量(團隊創新績效)的關系均顯著,且模型4相較于模型3而言,當納入新的變量(中介變量)后,自變量(網絡異質性)的一次項與二次項系數在顯著性不發生變化的情況下均有所減小,其中自變量(網絡異質性)一次項系數從0. 156降低到0.137,二次項系數從-0. 243降低到-0. 231。數據變化說明教師能力在產學研網絡異質性與工程教育團隊創新績效關系中具有中介作用,研究結論支持H4。

五、結論與討論

1.研究結論

網絡紅利作為學術界解釋產學研等網絡優勢的論斷并未揭示其效力釋放的路徑和方式。換言之,以工程教育團隊為單元的網絡主體如何內化網絡優勢,提升價值創造競爭力成為揭示產學研網絡價值化路徑的蹊徑?基于此,本研究將宏觀網絡異質性、中觀創新團隊、微觀創新人員納入同一研究框架進行分析,既是多主體跨層分析邏輯范式的延續,又是產學研網絡價值落地機制的刻畫。

首先,產學研網絡異質性與工程教育團隊創新績效的研究,在延續“結構一行為一績效”邏輯關系的基礎上構建了一種中觀組織與宏觀網絡結構間的跨層分析范式。研究結論對二者間非線性關系的刻畫能夠更為真實的還原“過猶不及”的價值觀。實證結果顯示,產學研網絡異質性與工程教育團隊創新績效間存在倒U關系。在網絡創建初期,隨著網絡異質性的提升,工程教育團隊能夠通過積極參與網絡建設,構建強關系為主的合作模式,并在知識創造和分享的過程中不斷提升團隊創造力。而且,隨著網絡資源池存量的提升,這種循環共進模式會隨著網絡異質性的提升而加速。然而,隨著網絡異質性的繼續提升,多元化且不斷增加的網絡成員反而成為網絡的一種“負擔”,這種結構的質變不僅提升了網絡成員間關系建立與維系成本,特別是為了獲取更多隱性資源而建立的網絡強關系則需要投入更多經濟與社會資源。而資源稟賦缺陷正是以工程教育團隊為代表的新興學術組織最大短板,無論在經濟資源還是社會資源方面的壓力都會隨著網絡異質性的提升而加強,進而抑制創新團隊在科研以及團隊建設方向的投入。因此,我們可以將這種既受益于網絡異質性發展又受制于網絡異質性過度的處境解釋為網絡結構與網絡成員行為的適配性問題,換言之,只有當網絡異質性處于合理范圍內的提升才有助于網絡成員創新的發展。 相較于產學研網絡異質性對工程教育團隊創新績效的復雜影響不同。教師能力的影響則顯得更加直觀也更符合傳統理念對個人價值創造與集體效力間關系的理解。不可否認,教師作為工程教育團隊的基本單元,其能力的提升是團隊能力的基礎。因此,通過教學、技術、實踐、溝通能力的不斷提升融合,兼具傳統“教書育人”作用和現代開放式創新能力的新時期教師不僅能夠創造知識,更能夠在更為開放的網絡化互動過程中以聯合創造的方式加速知識的市場應用速率,而這也從根本為教師能力的市場化提供平臺。

其次,產學研網絡異質性對教師能力具有非線性的倒U型影響。實證結果表明,教師在參與網絡化互動與合作創新的過程中既為網絡異質性多帶來的資源紅利,同樣也會在網絡結構出現異變的過程中受到波及。換言之,隨著網絡異質性的提升,網絡資源在不斷豐富與合作關系不斷增加的情況下,教師能夠有更多的機會接觸和整合多元化的創新知識,并在教學與科研過程中內化于自身創造力的提升,而且隨著網絡互動的增多,合作經驗的不斷積累能夠加速以教師為代表的微觀主體的網絡價值化效率。然而,隨著網絡異質性的進一步提升,結構性的質變同樣給“勢單力孤”的微觀個體們帶來巨大沖擊,從信息的繁冗到人際關系的復雜維系都會對教師的精力和有限資源稟賦帶來巨大沖擊,而教師也在疲于應付的狀態中經受著更大的考驗,因為即使這種壓力所造成的負面影響不斷加劇,教師乃至整個團隊也不可能輕易脫離網絡。因此,網絡異質性對教師及其自身能力的提升會起到先揚后抑的作用。

最后,與工程教育團隊創新績效的前置作用相同,產學研網絡異質性對教師能力同樣具有非線性的倒U型影響。這種實證結果的巧合需要我們再次回溯產學研網絡的本質。網絡既是資源池的載體,同樣也是網絡成員活動的場域。教師作為教學與科研的微觀主體,同樣能夠依托其所在團隊參與網絡創新互動,也能夠通過逐漸積累的網絡私人關系助推自身素質,而這一變化最大的外部受益者無疑是團隊,隨著網絡資源在微觀個體層面的沉淀與價值內化,教師所依托的工程教育團隊所形成的強關系“小圈子”能夠進一步整合教師所承載的網絡資源,這種現實中的邏輯關系同樣得到中介作用的理論解釋。

2.實踐啟示

產學研網絡、工程教育團隊以及教師作為分屬不同層級的主體,卻構成了完整的資源價值化閉環通道。因此,如何優化結構,梳理各層級間的關系能夠加速提升網絡整體的創新效率,這不僅有益于網絡自身的建設與發展,同樣有助于提升網絡成員甚至微觀主體的網絡行為績效。因此,本研究結論能夠在產學研網絡治理、團隊創新以及個體能力提升方面予以理論支撐。

首先,網絡異質性對團隊創新績效以及教師能力的非線性影響說明,網絡建設與發展并非需要一味地追求資源的多元化,資源的價值本身在于利用而非堆砌,如何提升產學研網絡成員的資源開發利用率才是解決網絡資源溢出與創新主體有效資源不足的困境。因此,作為產學研網絡的管理者和建設參與者,應該依托區域特色產業經濟優勢,將網絡主體的數量和差異性控制在一個相對充裕但不失活性的范圍內。當然,這種閾值把控的難度是很大的,因為面對環境的變化一個合適的控制范圍不僅需要管理具有多元化的專業基礎知識和對市場趨勢準確的判斷,還需要豐富的網絡組織經驗。

其次,教師作為產學研網絡中也許最不起眼的創新單元,其所蘊含和承載的創新潛力往往埋沒在團隊之中。因此,想要從根本上提升工程教育團隊的創新能力,以人為本的團隊建設理念應該成為重要的團隊發展理念。更為重要的是,工程教育團隊應該為教師參與網絡合作提供更多的機會和經驗方面的幫助,雖然這種人才培養方式需要較長時間的積累,但學以致用的時間成本最終將轉化為團隊的績效與發展動力。

3.研究不足與展望

本研究聚焦產學研網絡下工程教育團隊創新績效的提升路徑研究。通過實證檢驗產學研網絡異質性與工程教育團隊間的關系路徑,及教師能作為傳導要素所呈現出的影響機理,一個完整的、跨層次的關系路徑與資源通道被清晰刻畫。在理論分析與實證研究過程中本研究仍存在以下研究不足:①本研究因變量工程教育團隊創新績效作為一種積累過程,其結果的呈現往往需要一定時間。因此,網絡視角下的縱向研究很有必要;②為了避免樣本區域屬性與網絡特色產業的干擾,還需要進一步通過擴充樣本容量優化數據質量;③本研究對網絡異質性的研究采用題項問卷法加以測度,未來研究可以利用社會網絡研究工具UCINET、NetMiner等對網絡異質性加以測度。

參考文獻:

[1]馮海燕.高校科研團隊創新系統有效性實證分析[J].研究與發展管理,2015,27 (2):138-142.

[2]左晶晶,謝晉宇.社會網絡結構與創業績效——基于270名科技型大學生創業者的問卷調查[J].研究與發展管理,2013,25 (3):64-73.

[3]洪銀興.科技創新中的企業家及其創新行為——兼論企業為主體的技術創新體系[J].中國工業經濟,2012 (6):83-93.

[4]陳冬梅.基于“產學研用”協同創新的高校人才隊伍建設探析[J].高教探索,2013 (2):43-46.

[5]張華,郎淳剛.以往績效與網絡異質性對知識創新的影響研究——網絡中心性位置是不夠的[J].科學學研究,2013,31 (10):1581-1589.

[6]楊雋萍,彭學兵,廖亭亭.網絡異質性、知識異質性與新創企業創新[J].情報科學,2015,33(4):40-45.

[7]張寶建,孫國強,薛婷,張宇.網絡結構對創業績效的影響研究——基于中國孵化企業的調查分析[J].軟科學,2015,29 (3):5-8.

[8]王金安,高少沖,丁榮貴.產學研合作研發項目關鍵成功因素實證研究[J].科技進步與對策,2015,32(20):7-11.

[9]肖瑤,黨興華.基于冗余異質性的創新網絡治理研究[J].科學學與科學技術管理,2016,37 (8):149-158.

[10]劉鳳朝,馬榮康,姜楠.基于“985高校”的產學研專利合作網絡演化路徑研究[J].中國軟科學,201 1(7):178-192.

[11]劉寧,張正堂,張子源.研發團隊多元性、行為整合與創新績效關系的實證研究[J].科研管理,2012,33 (12):135-141.

[12]楊皎平,侯楠,鄧雪.基于團隊認同對學習空間調節作用的成員異質性對團隊創新績效的影響研究[J].管理學報,2014,11 (7):1021-1028.

[13]馮海燕.高校科研團隊創新系統有效性實證分析[J].研究與發展管理,2015,27 (2):138-142.

[14]劉惠琴,張德.高校學科團隊中魅力型領導對團隊創新績效影響的實證研究[J].科研管理,2007(4):185-191.

[15]林慶藩,戴永務.產學研合作政策對校企技術合作績效的影響研究[J].中國高教研究,2017( 12):71-76.

[16]陳娟,田凌云,馬躍如.高校教師能力模型構建研究——基于探索性因子分析和驗證性因子分析[J].高等財經教育研究,2012,15 (3):80-84.

[17]馬家喜,仲偉俊,梅姝娥,張玉林,王進華.突破性創新:一種“產學研”合作技術創新模式建模分析[J].管理學報,2007 (04):470-476.

[18]王賢,王彥博,付筱東.知識異質性視角下的企業知識創新能力評價指標體系研究[J].價值工程,2016, 35 (2):236-237.

[19]樊霞,何悅,朱桂龍.產學研合作與企業內部研發的互補性關系研究——基于廣東省部產學研合作的實證[J].科學學研究,2011,29 (5):764-770.

[20] NinaSchunemann,Nadine Sporer, Joachim C.Brunstein. Integrating self-regulation in whole-classreciprocal teaching:A moderator-mediator analysis ofincremental effects on fifth graders'

readingcomprehension [J].

Contemporary EducationalPsychology, 2013, 38 (4): 289-305.

[21]謝晶,方平,姜媛.情緒測量方法的研究進展[J].心理科學,2011,34 (2):488-493.

[22] Gilbert A C, Paul P. Research design effects on thereliability of rating scales: a meta analysis [J].Journal of Marketing Research, 1984, 21 ( 4 ):360-375.

[23] Grayson K. Friendship versus business in marketingrelationships [J]. Journal of Marketing, 2007, 71(6):121-139.

[24]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014, 22 (7):731-745.