從非農化到城鎮化:工業鎮轉型升級的路徑研究

李建學

摘要:珠三角眾多小城鎮依托·“三來一補”及“多個輪子一起轉”的發展模式,迅速實現工業化,形成工業專業鎮及特色產業集群。然而,長期“重產業,輕城鎮”導致城鎮化滯后于工業化,造成空間供需錯配,制約其轉型升級。本文分析工業鎮轉型升級的空間需求及供需錯配的困境,認為城鎮化的“量高質低”導致空間無法集聚轉型升級的要素是目前制約工業鎮轉型升級的關鍵。在總結珠三角多個工業鎮轉型升級的空間實踐經驗基礎上,分析資本三次循環與城鎮化及產業升級的關系,認為應加快資本的第三次循環,推動發展模式由“以業興城”向“以城興業”·轉變。在空間營造路徑方面,提出通過提升公共服務水平及空間品質,營造城鎮生活方式,吸引人才等生產要素集聚;植入生產型服務設施,完善生產服務功能,延長產業鏈條;植入或更新產業空間,提高產業空間利用效率;建構跨地域協調機制,提供產業協作機制保障,從而推動產業轉型升級。

關鍵詞:·城鎮化;轉型升級;工業鎮;珠三角地區

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.01.003·中圖分類號:F292

文章編號:1009-1483(2019)01-0015-09·文獻標識碼:A

From Non-Agriculturization to Urbanization, the Study of Transformation and Upgrading Path of Industrial Towns: Taking Pearl River Delta as an Example

LI Jianxue

[Abstract] Various towns in the PRD area has industrialized rapidly through Processing and Compensation trades, and thus become industrial towns as well as characteristic industrial clusters. However, the PRD industrial town which is in the stage of transformation and upgrading, is facing the problem of urbanization falling behind industrialization because of the traditional develop mode, leading to spatial mismatch between supply and demand, which, in return, restricts the town from transformation and upgrading. This paper focuses on the relationship between the supply of urban space in the industrial town and industrial upgrading. Through analyzing the characteristics and difficulties of industrial transformation and upgrading of the town, this paper discusses the reason how urbanization influences the transformation and upgrading, revealing that the characteristic of "high quantity while low quality" for industrial towns is the main factor of restriction of industrial upgrading. By several empirical studies and further analyzation of the relationship of three capital circulations, urbanization, industrial transformation and upgrading, this paper concludes that the three capital circulations should be speeding up, and the develop mode should be transformed from "city promoted by industry" to "industry promoted by city". In the perspective of planning path, this paper draws the conclusion that by upgrading the level of public services and environmental quality, can urban lifestyle be created and talented people with other production factors be attracted, by implanting production facilities and new industry platforms, can production service function be improved and industrial chain be extended, by implanting or renewing industrial space, can the industrial space utilization efficiency be improved, by setting up cross-regional coordination mechanism, can the mechanism protection for industrial cross regional cooperation be provided, and thus the industrial transformation and upgrading be promoted.

[Keywords] urbanization; transformation and upgrading; industrial town; Pearl River Delta

引言

改革開放以來,珠三角作為工業化及城鎮化的前沿陣地,涌現出眾多工業專業鎮及世界級產業集群。當下,工業鎮進入轉型發展階段,面臨公共服務缺失、環境品質低下、用地效率粗放、人才引進困難等困境,凸顯“高速度、低質量”的問題,其本質是城鎮化質量滯后于經濟發展水平。低品質的城鎮空間無法集聚轉型升級所需要的生產及生活要素,制約了工業鎮的轉型升級。2015年12月,中央城市工作會議提出高質量發展是未來城市建設的重要目標。進入存量規劃時期,珠三角的工業鎮迫切需要通過提升城鎮化質量,提供滿足轉型發展的空間載體,實現高質量發展。

工業化與城鎮化的關系歷來是國內外學者研究的重點。在宏觀層面,國外學者研究工業化與城鎮化的關系,形成了以庫茲涅茨等學者為代表的工業化發展階段的經典理論[1];國內學者以陳佳貴、顧朝林等為代表研究國內工業化與城鎮化發展階段[2-3]。在中微觀層面,國內學者多聚焦于工業化與城鎮化不協調帶來的問題及工業村鎮轉型發展的問題。部分學者以珠三角為例,認為產業帶動城鎮化發展的傳統路徑不再適合城市發展需求[4],探討不同產業發展與城鎮空間變化的時空過程,提出城鎮用地功能、提升空間效率等策略,以實現“產城互動”的良好循環[5]。對于珠三角工業村鎮的轉型發展問題,國內研究集中于三方面,一是針對專業鎮的產業轉型問題提出對策,通過梳理專業鎮的產業發展歷程,從產業鏈建構的角度,提出產業升級的影響因素及面臨的區域競爭、要素密集型發展模式難以為繼、人才引進等困境,提出從培育本地創新能力、融入全球產業鏈、優化城市服務功能等策略 [6-9];二是針對工業鎮城鎮更新改造,從“三舊改造”的角度,分析村鎮工業化地區更新改造的土地制度與政策交織、利益主體行為超越等困境[10],認為在保障現有利益分配格局基礎上,通過增量利益分配構建區域發展聯盟是改造的關鍵[11-12];第三,從空間特征的角度,研究珠三角工業村鎮造成的“半城市化”發展的問題,以佛山等地區為例,分析以村莊為單元的土地開發導致空間碎片化及半城市化的影響,提出通過土地開發治理,避免小尺度的土地開發統籌等實現效率提升及改善空間品質的對策[13]。國內學者對工業鎮的產業升級策略、空間現狀特征、形成機制、“三舊改造”及城鎮更新策略等研究較多,但對產業轉型升級與空間的供需關系研究不多,探討城鎮產業升級對空間的需求及其供給策略應是推動城鎮高質量發展的重要議題。因此,本文立足于空間視角,分析工業鎮轉型升級的空間需求,總結珠三角不同工業鎮逐步實現轉型升級的探索經驗,以資本三次循環的理論為指導,探索新的空間生產方式,提供轉型升級所需的空間載體,為眾多珠三角工業鎮的轉型升級實踐提供借鑒。

1問題:增長不等于發展,空間供需錯配

1.1珠三角工業鎮產業轉型升級的特征

珠三角工業鎮是改革開放后依托地理區位優勢及政策條件,以鄉鎮企業或外資企業為主體,發展成為“一鎮一品”或“一鎮多品”的工業特色鎮。工業鎮主要承擔產業鏈中的“組裝、加工”等環節,產業發展依托資源驅動,企業多為勞動力密集型及資金密集型產業。工業鎮已經成為珠三角城市發展的主導經濟力量之一,以佛山市為例,佛山市38個工業專業鎮(街道),對佛山經濟總量的貢獻率保持在80%以上[14]。

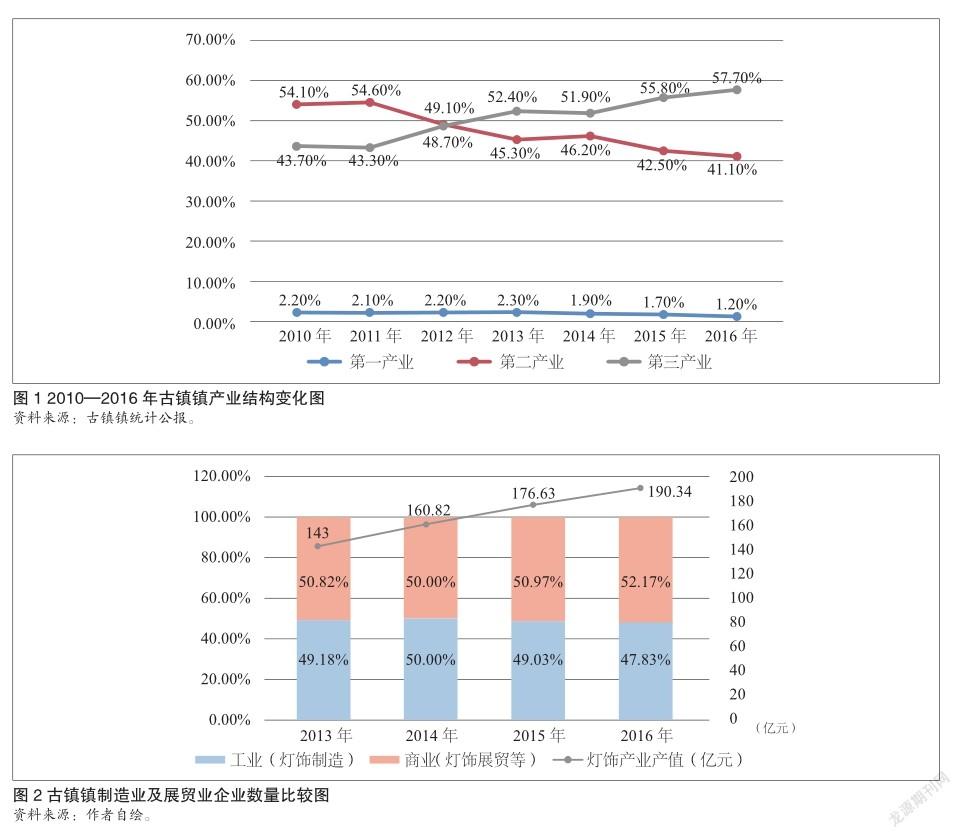

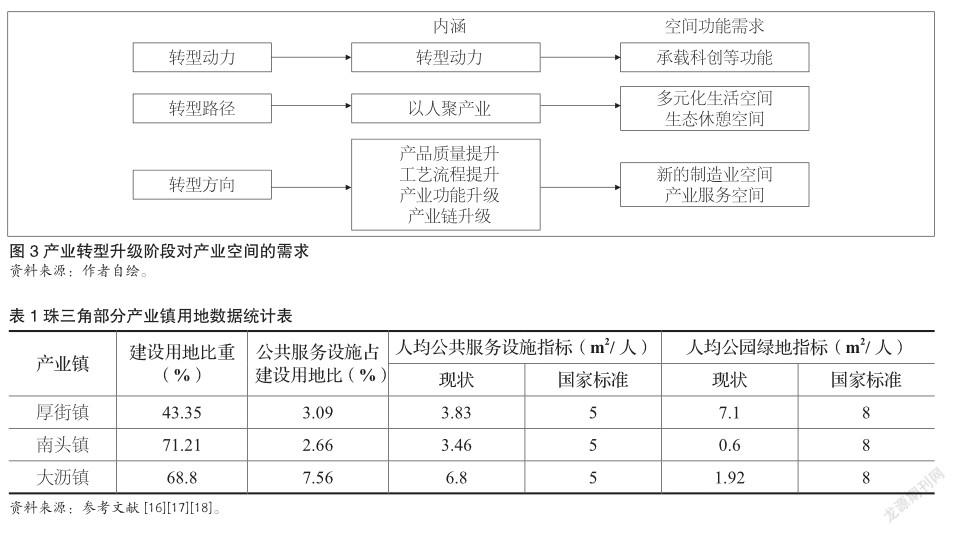

目前,珠三角工業鎮處于轉型升級階段。Humphrey認為產業升級包括四種方式,分別為工藝升級(效率提升)、產品升級(質量提升)、產業功能轉變(向產業鏈條兩端延伸)、產業類型升級(跨產業鏈轉變)[5]。珠三角工業鎮產業轉型的特征體現在產業結構持續調整,服務業比重不斷增加;產業類型拓展,產業鏈延長,生產性服務業規模持續擴大;產業集群效益明顯,形成“龍頭企業+配套企業”的產業格局。產業升級是以某個方向為主,多個方向并行的過程。以中山市古鎮鎮為例,其主導產業是燈飾制造,自2012年以來,產業結構調整顯著,表現在產業產值不斷提升的情況下,第三產業占經濟總量的比重逐步超過第二產業,制造業企業數量及產值持續下降,生產性服務業的企業數量及產值持續上升。在此過程中,古鎮鎮沿著生產工藝升級、產品質量提升及產業功能轉變等多個方向實現產業升級(見圖1、圖2)。

1.2產業轉型升級催生新的空間需求

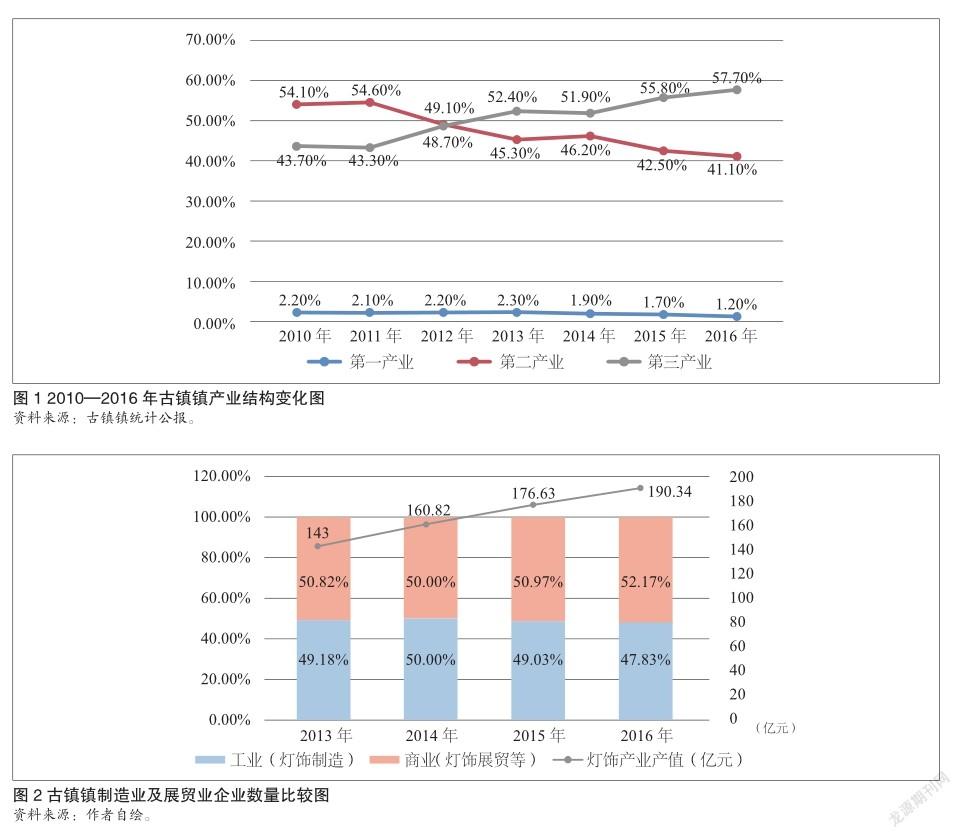

發展動力轉變催生新的產業空間需求。由原來的要素驅動、資金驅動轉向技術及創新驅動,由勞動密集型產業向資金與技術密集型產業轉變,需要承載科技創新、金融財務、知識產權服務等功能的空間。

產業轉型發展路徑從“以產業聚人”向“以人聚產業”轉變,需要人性化及多元化的生活空間。聚集人才的關鍵在于滿足各類型人才的就業及生活需求,提供的技術提升及轉化的機會,產業平臺須融合生活、文化、休憩等功能,并嵌入區域生態體系,營造生態宜人的休憩環境。

產業轉型升級的方向多元化,催生多元化的產業空間需求。向產業鏈兩端延伸需要植入研發、物流、展示等生產性服務功能,需要各類型服務業空間;產業鏈的更替即是改變主導產業的類型,需要新的生產空間;產品質量提升及工藝流程的改進也需要對原有的產業空間進行調整,以滿足新的生產工藝需求,例如更新生產設備,降低生產線的普通工人數量等(見圖3)。

1.3困境:空間無法集聚轉型升級的要素

產業轉型升級面臨的困境主要體現在空間供給難以滿足需求,具體表現如下。

(1)產業地塊更新導致去工業化,優質生產空間供給不足。在產業地塊更新改造過程中,產業用地改造以商業設施及住宅為主而產業為輔,也較少涉及創新空間、公共服務設施及基礎設施建設。例如,中山市小欖鎮是五金專業鎮,三舊改造規劃中工業用地由49%降為24.3%,居住用地由37%提升到54.4%,超過50%的三舊地塊改造為居住用地,產業用地多為碎片化的工業項目[15]。

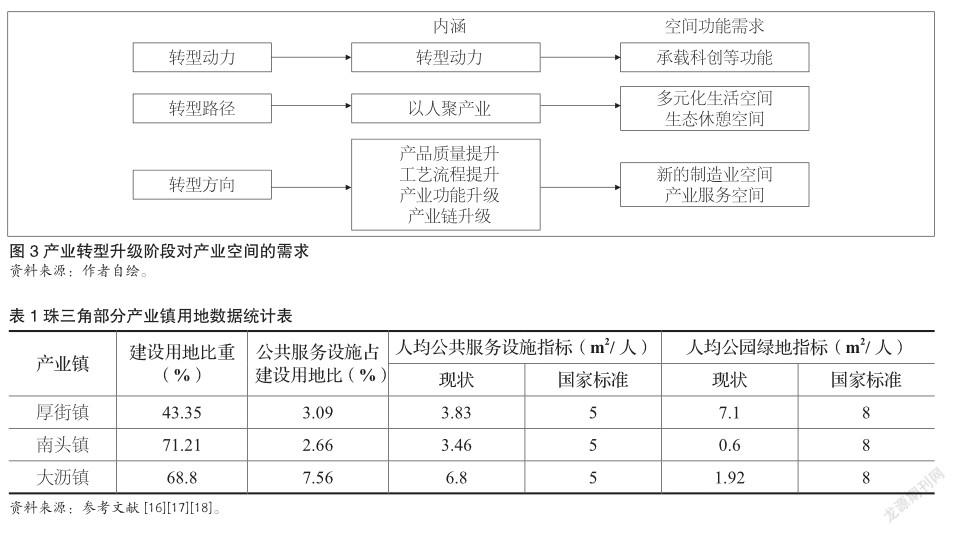

(2)空間功能碎片化,新型產業平臺難進駐。珠三角工業鎮現狀建設用地占比較大,大部分鎮超過30%(見表1)。產業用地沿交通干道拓展,形成“工廠+村莊+鎮區”的空間格局,地塊面積零散,用地權屬復雜,用地效率低下。新增產業平臺難以進駐,存量舊廠房改造難度大。

(3)城鎮公共服務水平低,無法吸引新業態。工業鎮的公共服務設施配套以“鎮+村”兩級為主體,設施的規模及類型不足,服務水平提升緩慢,與城鎮經濟體量、人口規模等不匹配,呈現“小馬拉大車”的情況。缺乏層次多樣、類型多元、品質高的公共服務設施,難以吸引高層次人才。

(4)村鎮工業園區陷入“物業出租模式”的路徑鎖定。工業鎮的產業用地及廠房等的經營主體多為村集體,依賴“土地(廠房)租賃—收租”的模式,僅提供基本的生產空間,無法提供多元化的生活服務設施。

(5)產業集群效應凸顯,跨鎮域協調不足。產業布局由“一鎮一品”向 “一品多鎮”或“一鎮多品”轉變,產業集群呈現“主導鎮+配套鎮”的格局。產業及經濟聯系已突破行政邊界的范圍,但產業集群內相鄰鎮之間的用地布局、設施配置、道路交通聯系等協調不足,阻礙生產要素流通。

工業鎮的產業用地供給、空間功能結構、公共服務水平、產業空間供給機制等方面均難以滿足產業轉型升級的需求,本質是產業轉型的空間需求與工業鎮現狀空間供給不匹配。

2原因:傳統發展模式及其負外部性

2.1工業化發展歷程:產業發展塑造非農化的城鎮空間

改革開放后至1995年,工業化處于快速發展時期。珠三角地區憑借政策優勢及區位條件,對外貿易等外向型經濟和鄉鎮企業迅速發展,出現“村村點火、戶戶冒煙”的景象,發展勞動密集型產業,外來人口迅速集聚,城鎮化率快速提高,1993年珠三角城鎮化水平為38.3%,比全國平均水平高出近10.7個百分點[19]。90年代后,伴隨專業鎮及產業集群的形成逐步出現專業市場。此時期工業鎮的產業空間主要沿道路布局,如珠三角西岸地區的樂從鎮、龍江鎮、小欖鎮等,沿105國道形成產業帶。

1995年至2008年,工業化轉入中期階段。受國際經濟環境及國內調控政策影響,“三來一補”產業不再占主導地位,高新技術類的產業平臺出現,村鎮產業逐步向工業園區集中。工業鎮的服務功能有所提升,“村、廠、鎮”混雜碎片化的空間格局形成。

2008年至今,進入轉型發展階段。產業發展動力要素轉變為技術、人才、資金等,產業用地效率有所提升,企業選址更側重生產性服務及生活性服務配套,產業升級伴隨三舊改造快速推進,創意園、科技城等新型產業空間涌現。

珠三角工業鎮從粗放發展轉變為集約發展,從依托低成本勞動力及土地資源發展轉變為依托技術創新發展,體現發展動力、發展主體、發展模式的轉變。

2.2傳統發展模式:依賴低成本的“多個輪子一起轉”

珠三角在改革開發初期形成以工業化推動非農化的模式,推動鄉鎮和民營企業快速發展,企業集聚大量的外來人口,形成“半城市化”地區。其發展模式關鍵在于發展主體及發展路徑。

村鎮主導下的“多個輪子一起轉”推動快速工業化。鎮政府、村集體、村小組、村民等均為發展主體,自下而上形成的“多個輪子一起轉”的發展模式激活村集體及村民等發展主體對于發展工業的積極性。村民與村集體形成“委托—代理”關系[20],村集體與村民、鎮政府等形成“增長聯盟”,通過土地租賃、物業租賃等方式,迅速實現工業化及非農化。村民通過出租物業或收取分紅獲得利益,村集體通過出租物業或自主經營物業獲得收益,企業獲得利潤,政府獲得稅收。

城鎮發展形成路徑依賴。企業依賴低成本,產業類型以勞動密集型為主,僅嵌入產業鏈條的制造環節或展貿環節,產業鏈條短,附加值低,企業同構現象明顯,如家具、服裝等;部分產業龍頭企業帶動效應明顯,如家電產業。村集體及村民過于依賴“租賃經濟”,導致用地性質及產業發展的非農化,形成“制造+租賃+展貿”的產業格局,居民生活品質及城鎮建設水平呈現“半城半鄉”的特征(見圖4)。

2.3負外部性:城鎮化水平滯后,空間品質低·

傳統“以業興城”模式的負外部性體現在城鎮化的“高低矛盾”,表現在人口城鎮化率高,公共設施配套標準低,以服務本地居民為主,呈現“城市體量、村鎮配置”的特征;建設用地占比高、用地效率低;產業產能規模大,生產性服務業配置不足等。以東莞市厚街鎮為例,作為家具及皮具專業鎮,常住人口約43.8萬人,其中外來人口占78%,建設用地量占鎮域面積43.09%,地均GDP為7.1億元/平方公里,高于珠三角平均水平,但人均公共服務設施為3.8平方米,人均公園綠地面積為7平方米[16],距離國家標準尚有差距,未能滿足產業發展及居民生活需求。

空間功能單一、增量產業空間不足、配套水平低、“半城半鄉”的混雜環境及村鎮為主導、自下而上的供給模式與產業轉型所需要的功能多元化、環境品質高、城鎮服務完善的空間要求不匹配。以工業化推動城鎮化的傳統模式無法跳出“高水平非農化,低水平城鎮化”的困局,難滿足產業升級需求。

3實踐:以城鎮化推動產業轉型升級的探索——以珠三角多個工業鎮為例

城鎮化是伴隨工業化發展,非農產業在城鎮集聚、農村人口向城鎮集中的自然歷史過程[21]。城鎮化內涵包括“量和質”兩大層面,“量”即城鎮化的速度及規模,體現站在經濟結構、土地利用、人口就業的非農化率等方面;“質”即城鎮化的效率與水平,包括公共服務質量、環境品質、土地利用效率、居民生活方式等,體現在對人、對自然環境的關注。本文關注如何通過提升城鎮化的“質”,提供產業轉型升級的空間基礎,推動工業鎮轉型升級。珠三角工業鎮的實踐主要包括以下四個方面。

3.1營造城鎮生活方式:提升公共服務水平及環境品質,集聚產業轉型要素·

工業鎮通過植入公共服務設施及公園綠地等休憩設施,塑造公共服務中心,提升空間品質及宜居性,改變“村鎮配套+世界級產業集群”的現狀。以優質公共服務吸引各類型產業人才,推動外來就業人口實現本地城鎮化。在空間上,可圍繞公共休憩空間布局公共服務設施,提高空間品質。以順德區北滘鎮為例,家電配套制造產業產值超過1000億元,規模超過全國家電總產值的10%,目標是打造家電全產業鏈。北滘鎮通過建設十二年制學校、企業孵化器、體育公園、人才公寓的方式,吸引人才進駐,設施圍繞家電產業集群布局,滿足居民及企業職工獲取多元化公共服務的需求(見圖5)。

3.2完善生產服務功能:植入生產性服務設施,延長產業鏈

傳統工業鎮通過建構針對特色產業的生產性服務空間,實現生產性服務本地化,降低中小企業在研發、測試、知識產權、融資等方面的成本;延長產業鏈條,提高產業附加值。以佛山市石灣鎮街道為例,石灣鎮原是建筑陶瓷和藝術陶瓷生產的重要基地,隨著生產環節外遷,逐步轉為陶瓷批發市場。地方引入社會資本,結合舊廠房改造,建設1506創意園、佛山泛家居創意園及佛山國際家居博覽城,提供科研、文創、展貿空間,建設陶瓷創新中心及華南地區展貿基地,實現產業類型由制造業向創意、研發、展貿業轉變(見圖6)。

3.3提高產業空間效率:植入復合緊湊型的新平臺,滿足跨產業鏈轉型需求

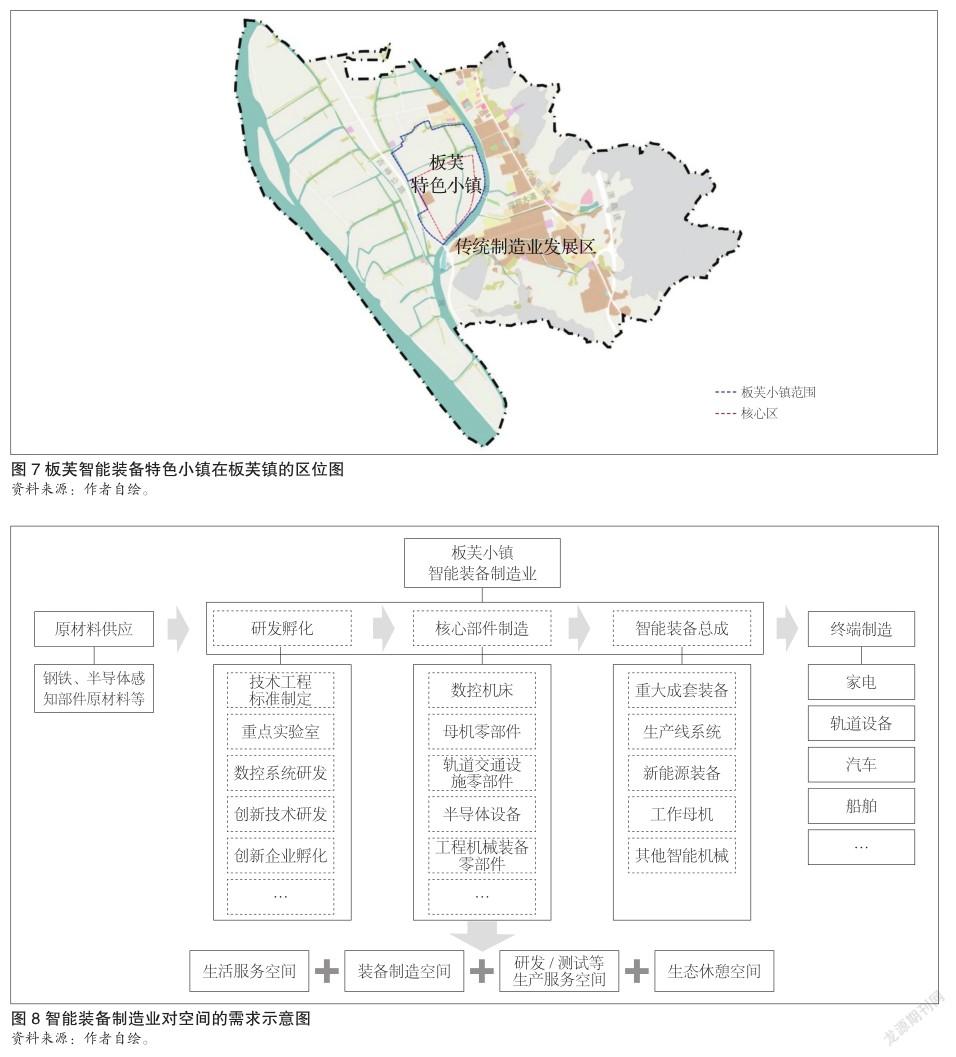

通過植入新平臺,改變傳統產業類型,引入新興產業,實現產業轉型。另一方面,通過合理規劃產業空間布局及產業用地開放強度,提升用地效率。以中山市板芙鎮為例,板芙鎮人口10萬,以家具、玩具、衣服等傳統制造業為主導產業,2016年啟動智能裝備制造特色小鎮建設,目前已招商運營14家裝備制造業企業,實現跨產業鏈的轉型。應對新興產業對生產、生活、生態等空間的需求,板芙鎮在智能裝備制造特色小鎮片區培育綜合性的服務中心,配置學校、商業綜合體、會展中心、濕地公園等設施,提升全鎮的空間品質及城鎮公共服務水平(見圖7、圖8)。

3.4改變各自為政的模式:搭建跨鎮域協調框架,提供跨地域產業協作機制保障

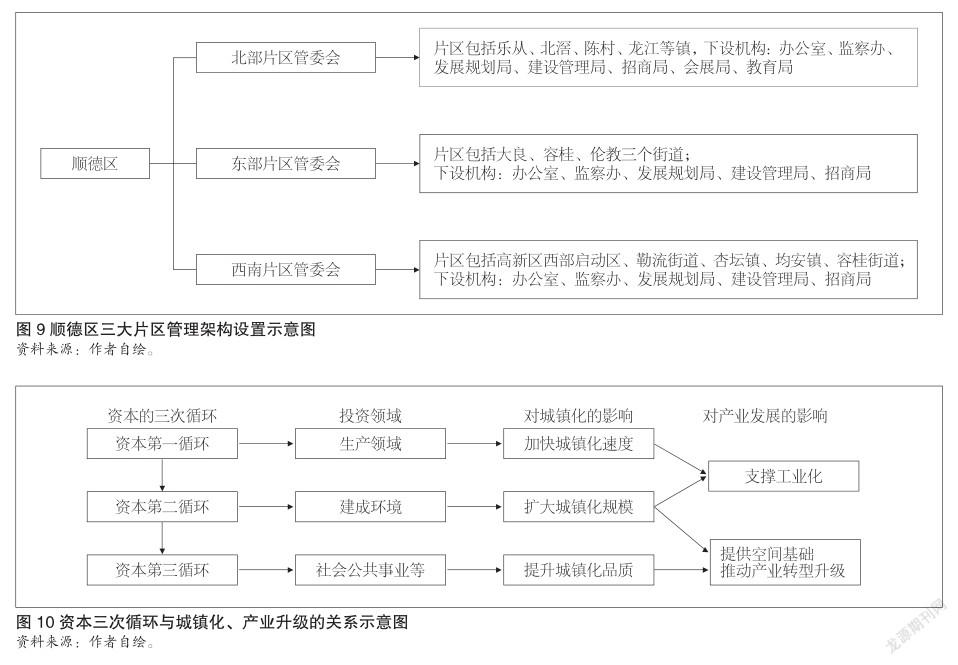

傳統村鎮各自發展導致產業空間布局碎片化、道路體系通達性不足、公共服務低效供給及環境污染治理難治理等問題。搭建村鎮協調治理平臺是解決功能碎片化、提升環境品質的前提,也是產業轉型的支撐條件。以順德區為例,為突破行政范圍,提升產業集群的運營效率,聯動多個鎮區,順德在“區—鎮”兩級單元之間疊加“片區管委會”,形成“區—片區—鎮”的管理架構,加強公共服務設施、道路連接等問題的協作(見圖9)。

城鎮化的質量體現在在與經濟水平相匹配的生活方式、生產方式、空間效率及村鎮協作模式上。多元便捷的城鎮生活服務、完備的生產性服務、緊湊高效的產業平臺及跨村鎮的協作方式是推動工業鎮產業轉型的基礎條件。

4路徑:轉變空間生產方式,提升城鎮化質量

城鎮化的質量決定產業轉型升級的進程。各工業鎮需通過改變城鎮空間生產的機制實現城鎮化質量的提升。

4.1理論基礎:資本三次循環與城鎮化及產業轉型升級的關系·

4.1.1資本三次循環推動城鎮化發展

大衛·哈維認為資本循環決定空間生產,資本轉移和空間生產過程包括三級資本循環的體系,初級循環是資本在生產領域流通,如資本投資于工業化生產過程;資本第二循環是資本投資于建成環境,包括土地、房地產等,實現空間資本化;資本第三循環是投資于科技研究與勞動力再生產有關的社會公共事業等[23]。

資本在三級循環中不斷轉移,重塑城市空間特征,一次循環影響工業化,二三次循環決定城鎮化的規模及質量。對于珠三角地區而言,資本已經實現由第一循環走向第二循環,第一循環推動工業化快速發展,第二循環推動城鎮規模擴大,提高城鎮化率。如今,各工業鎮已經在積極引導資本進入第三循環,通過重構空間功能格局,提升城鎮化品質,培育新的發展動力。

4.1.2城鎮化質量是產業轉型升級的基礎

產業升級的本質是產業附加值的提升,產業發展的路徑從“以業聚人,以人興城”向“以城聚人、以人興業”轉變。城鎮化質體現在城鎮空間上,包括城鎮公共服務水平、空間利用效率、環境品質等方面,而城鎮空間是集聚產業轉型升級要素的載體和基礎。

城鎮化的空間生產在初級循環投資于工業生產和二次循環轉向建成環境后,產業轉型升級集中表現為資本的第二次循環及第三次循環轉變,通過加快資本的第三次循環,提升城鎮化質量,加快集聚制造業轉型升級所需的生產要素,推動產業升級(見圖10)。

4.2路徑建構:改變空間生產的方式,重塑空間品質·

4.2.1重塑空間功能格局

城鎮化推動產業轉型發展,本質是空間營造從以經濟產業為中心,轉向以人為中心。通過提升公共服務水平及環境品質,營造城市型的生活方式,為企業就業人員提供多元化生活選擇;通過完善生產性服務功能,延長產業鏈條,提高產業附加值;通過植入新的產業平臺,提升產業空間利用效率。實現以高品質的城市空間,引導高級生產要素集聚,推動產業轉型升級。

4.2.2提供機制保障

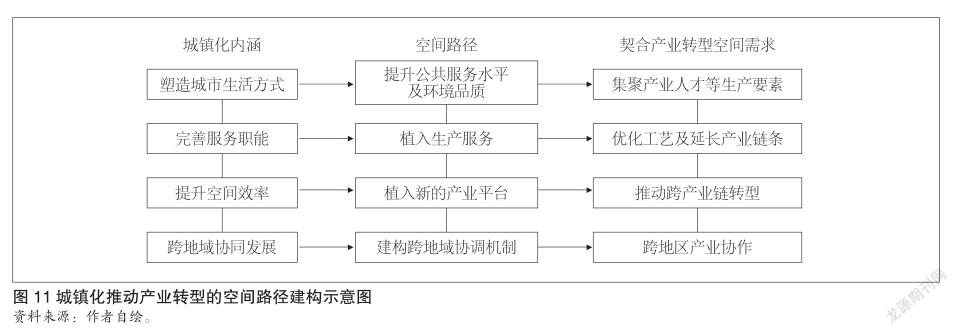

工業鎮產業轉型亟需協調政府、村集體、村民、企業、企業職工等多個發展主體的關系。改變 “放水養魚”“各自為政”松散的發展模式,避免利益至上的資本主導空間生產,提高政府在空間生產中的干預程度,“自上而下”的導控及激發“自下而上”的活力相結合,保障空間的公共性及品質性。提供跨鎮域協調發展的平臺,協調鎮與鎮、村與村的關系,為產業轉型升級提供機制保障(見圖11)。

5總結:城鎮化提供產業轉型升級的空間基礎

產業轉型升級的本質是產業附加值的提升,產業轉型的不同方向催生不同的空間需求。珠三角的工業鎮依托“多個輪子一起轉”的發展模式,實現快速非農化,卻導致城鎮化質量低下,城鎮空間供給與產業轉型升級的空間需求不匹配。“低質量城鎮化”的空間特征難滿足產業升級需求。提升城鎮化質量是珠三角工業鎮轉型升級的必由之路。

在實踐層面,珠三角各專業鎮已探索通過提升城鎮化質量,加快產業轉型升級。在理論層面,產業轉型升級集中表現為資本的第二次循環及第三次循環轉變,資本的第三循環投資于社會公共事業,提供集聚高級生產要素的空間基礎。 由此可知,工業鎮產業轉型升級須轉變發展方式,由“以業興城”轉變為“以城興業”,通過提升公共服務水平及空間品質,營造城鎮生活方式,吸引人才等生產要素集聚;通過植入生產型服務設施,完善生產服務功能,延長產業鏈條;通過植入或更新產業空間,提高產業空間利用效率;通過建構跨地域協調機制,提供產業跨地域協作的機制保障,從而推動產業轉型升級。

參考文獻:

[1]許學強,周一星,寧越敏.城市地理學[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]陳佳貴,黃群慧,鐘宏武,等.中國地區工業化進程的綜合評價和特征分析[J].經濟研究,2006(6):4-15.

[3]顧朝林,于濤方,李王鳴.中國城市化——格局、過程、機理[M].北京:科學出版社,2008.

[4]呂惠萍,匡耀求.基于產業發展的城鎮化可持續發展研究[J].經濟地理,2015,35(1):82-88.

[5]陳偉蓮,張虹鷗,吳旗韜,等.珠江三角洲城鎮群產業結構演變的城鎮空間響應強度[J].熱帶地理,2014,34(4):544-552.

[6]沈靜,魏成.全球價值鏈下的順德家電產業集群升級[J].熱帶地理,2009,29(2):134-139.

[7]劉麗輝,楊望成,辛煥平.珠三角制造業專業鎮轉型升級探析——以佛山大瀝鎮為例[J].佛山科學技術學院學報,2013,31(4):62-66.

[8]周春山,李福映,張國俊.基于全球價值鏈視角的傳統制造業升級研究——以汕頭為例[J].地域研究與開發,2014,33(1):28-33.

[9]劉衛,凌筱舒.珠三角專業鎮傳統產業轉型升級模式及其規劃策略研究——以增城市新塘鎮為例[J].南方建筑,2014(6):84-87.

[10]陳晨,趙民,劉宏.珠三角“三舊”改造中的土地利益格局重構及其運作機制——以佛山市“三舊”改造經驗為例[J].中國名城,2013(1):33-40.

[11]楊廉,袁奇峰.珠三角“三舊”改造中的土地整合模式——以佛山市南海區聯滘地區為例[J].城市規劃學刊,2010(2):14-20.

[12]袁奇峰,錢天樂,郭炎.重建“社會資本”推動城市更新——聯滘地區“三舊”改造中協商型發展聯盟的構建[J].城市規劃,2015,39(9):64-73.

[13]郭炎,袁奇峰,李志剛,等.破碎的半城市化空間:土地開發治理轉型的誘致邏輯——佛山市南海區為例[J].城市發展研究,2017,24(9):15-25.

[14]專業鎮:佛山經濟轉型升級的主戰場[EB/OL].(2016-06-15).http://tech.southcn.com/t/2016-06/15/content_149468193.htm.

[15]中山市小欖鎮規劃所.小欖鎮三舊改造專項規劃(2010—2015年)[Z],2015.

[16]東莞市厚街鎮人民政府,東莞市城建規劃設計院.莞市厚街鎮總體規劃修改(2012-2020)[Z],2016.

[17]中山市南頭鎮人民政府,廣東華方工程設計有限公司.中山市南頭鎮總體規劃(2015-2020年)修編[Z],2017.

[18]佛山市規劃局南海分局,佛山市南海區大瀝鎮政府,廣州市城市規劃勘測設計研究院,Eco株式會社都市環境規劃研究所.佛山市南海區大瀝組團總體規劃(2004-2020)[Z],2006.

[19]國家統計局城市社會經濟調查總隊.中國城市統計年鑒(1993—1994)[M].北京:中國統計出版社,1995.

[20]楊廉,袁奇峰.基于村莊集體土地開發的農村城市化模式研究——佛山市南海區為例[J].城市規劃學刊,2012(6):34-41.

[21]國家發展和改革委員會.國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)[Z],2014.

[22]佛山市順德區北滘鎮土地儲備發展中心,廣東順建規劃設計研究院有限公司.佛山市順德區北滘特色小鎮發展建設規劃[Z],2017.

[23]郭文.“空間的生產”內涵、邏輯體系及對中國新型城鎮化實踐的思考[J].經濟地理,2014,34(6):33-40.