橋塌了,我們如何叩問靈魂?

朱國平

無錫高架橋坍塌,朋友應當地一家媒體之約,寫了一篇文章———《愛就請擁抱》。總編親自在文前配了一句由頭:高架橋側翻后,一名醫務工作者的靈魂叩問。文章先寫事發時幾位罹難者正常下班回家,本該有的晚間家人相聚的溫馨,卻突毀于瞬間。接著,又寫了幾件親歷或聽聞的生態災難或疾病對人的生命的突然剝奪。最后,作者深情勸勉:珍惜眼前,珍惜擁有的幸福,學會擁抱,別等失去了,懷抱里一片冰涼。

可是,怎么才能好自為惜呢?是不是每天都要戴上頭盔出門,或者,出門前給家人一個擁抱,留一句問候,記得給需要表白的人一個電話,或一條短信?我問,朋友不語,發給我一個無可奈何的表情。

不是朋友一個人這樣寫的。無錫塌橋事故發生后,網上,有許多類似的文章,不探討和交流如何做好此類事件的防范問題,卻大談這類事件如果不幸遭遇,如何讓可能突然消失的當事人少一點遺憾,談如何與時間賽跑,讓自己更接近人生的目標與規劃。

路橋坍塌,并不少見。此次事故發生的第一時間,當地有關部門便迅速給出事故發生的原因:一輛運載鋼材的貨車嚴重超載。顯然,這樣的回答之外,人們可以追問的具體問題,還有許多。超載汽車經過之處,還有沒有類似跨度的橋涵?對損毀的鋼筋混凝土的抽樣分析情況怎樣?還有哪些數據可以支撐路道被超載車輛壓翻的立論?即便確鑿證明是被超載車輛壓翻,那么,當地在路政管理上,采取了哪些措施,以禁止可能壓壞壓翻路道橋的車輛上路?在與道路行駛相關的安全監督方面,有關部門做了哪些工作?

超載上路,作為交通違規行為之一,這是一個久治不愈的頑癥。其實,把眼界開闊一點看,規則意識的缺乏,并不鮮見。走路闖紅燈,辦事靠熟人,排隊常加塞,擅長“擦邊球”,有章不循,有規不依,指責別人無視規則的,卻常常正是踐踏規則的推手。貪官以權謀私,醫生收受紅包,教師辦班補課,商賈見利忘義,無一不是對規則的藐視。

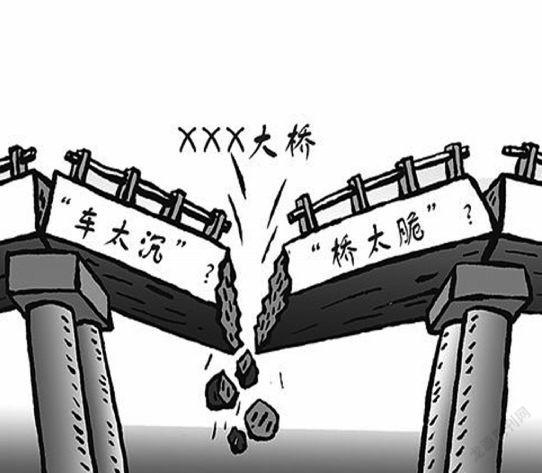

從傳到網上的一些圖片可以看到,塌翻的高架橋,采用的是單樁結構。該地及許多地方的高架,都是這種結構。以小孩子玩游戲的眼光,都可以看出,這種結構的高架路(橋),最大的擔憂,不是被壓壞,而是單側遭遇超過安全系數的承載力,使路面失去平衡,從而導致傾翻。那么,今后建高架橋,是否應該把這種單樁結構,作為禁忌?沒錯,單樁結構作為舶來品,具有節約資源與成本的好處。但如果不能阻斷超重車輛上路,這資源與成本的節約,比之無辜付出的生命,孰輕孰重?

當然,即便設計標準再高的路,如果不限重,都有被壓壞的可能。限重和限制超重車輛,對于任何路道,都必不可少。這是一個管理層面的問題。事實上,這項工作,一直有專門機構和專職人員負責。既已出事,是不是應該有實打實的追責和擔責?

我理解朋友們的無奈。突如其來的塌翻,以個人之力,防不勝防。他們最容易做到的,是出門祈平安,歸來幸無恙。但是,假如換一種思路,對塌翻事件多做一些對人類靈魂的積極叩問,或許,我們出行時被突然砸中的概率,會大大降低。某種意義上說,疾病和生態災難具有不可抗性,但塌翻不是,它既由人類所致,也一定能通過人類的努力,得到有效遏制。