盧懷慎的“伴食宰相”帽子是摘不掉的

李澤田

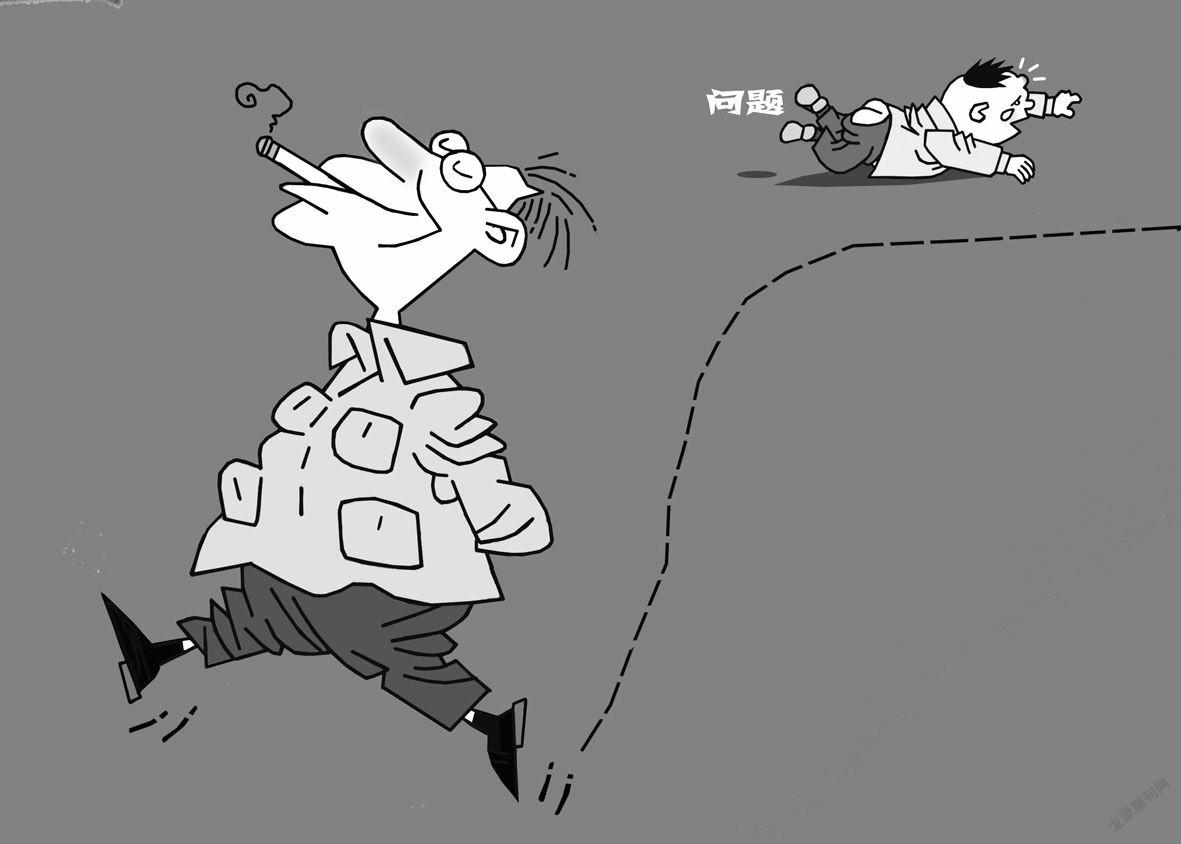

唐玄宗開元年間,宰相盧懷慎自認為才能不如另一位宰相姚崇,所以朝廷公務,事事都不拿主意,一概都推給姚崇去辦理。所以,當時人們譏諷他為“伴食宰相”。

一次,姚崇家中有事請了假,該處理的政務堆積如山,盧懷慎照樣不去處理。雖然他也感到惶恐,也曾向唐玄宗去謝罪,承認辜負圣上恩澤。只不過,唐玄宗并沒有責備,反而寬慰他,實際是容忍縱容了盧懷慎的白吃飽兒。

也別說,盧懷慎他還真干了一件事,但卻并不光彩。開元四年,山東鬧蝗災,老百姓只知道用迷信的辦法,燒香磕頭,祈求神靈保佑。姚崇主張積極殺蟲抗災,用焚燒掩埋的辦法,殺死蝗蟲共有十四萬石,有效制止了災情。盧懷慎卻說蝗蟲是天降災禍,殺蟲太多會“有傷人和”,成了阻撓姚崇施政的絆腳石。

說盧懷慎“伴食宰相”一點也沒有冤枉他,可歷史上宋朝的司馬光在《資治通鑒》中卻極力為盧懷慎辯解。

司馬光為盧懷慎辯解之一,是說盧懷慎不是那種“嫉妒搗亂”的“罪人”。

司馬光認為只要沒有對同為宰相的姚崇“亂其志”“分其權”“毀其功”“竊其名”就算是好樣兒的。司馬光這樣的評價標準也未免太低了。其實,盧懷慎就是像司馬光說的,的的確確是一個“不肖用事”,而只知道“愛身保祿而從之”的“罪人”。

司馬光為盧懷慎辯解之二,是說盧懷慎是“難得的清廉之相”。

盧懷慎為官清廉是公認的;但是,為官清廉應該是做官的起碼要求。為官就要有作為,如果為官不作為,一樣是官場的腐敗。就像《聊齋志異·鄭蘇仙夢入陰司》所諷刺的那樣,有的廉官自詡自己清廉說他只要求喝一碗水,那么就放一個木雕在那里好了,豈不是連一碗水都不要喝的嗎?至于為官若是貪贓枉法,那就是觸犯刑律應該法辦的了。

司馬光為盧懷慎辯解之三,是說盧懷慎是“知人識才的伯樂”,“真心輔助為良人”,意指盧懷慎臨終時還能舉薦宋璟為相。但是要問,盧懷慎既然早知宋璟賢能,為什么不在生前早點讓賢呢?干嗎等到自己咽氣時才肯推薦?

司馬光為盧懷慎辯解之四,是認為盧懷慎雖“愚”卻有“德”。

司馬光的觀點是“德者才之帥也”,他只看“德”,也不管是不是“愚人”。司馬光按他的觀點對盧懷慎這么一夸,影響所至,后代正不知產生出多少當官不作為的“伴食”官員來!

清代曾國藩就不贊成盧懷慎的居官不作為。他在一封《家書》中寫道:“澄弟認為我升官得差,便說我是孝子賢孫,殊不知此非賢孝也。如以此為賢孝,那么李林甫、盧懷慎之流,何嘗不是顯赫一時的人物,豈不也可以稱之為賢孝之人了嗎?”

李林甫是口蜜腹劍的大奸臣,絕非賢孝之人,這大家都知道。盧懷慎在曾國藩眼里也是不賢孝的,指的是盧懷慎雖居高官,吃官俸,卻不能恪盡職守,實為有負皇恩,也愧對父母,不能稱得起“賢孝”二字。

如此看來,盧懷慎“伴食宰相”的帽子的的確確是摘不掉的。