“知識就是力量”無需靠財富證明

鄭宇飛

“我是陸步軒,我還在賣豬肉。”近日,“北大屠戶”陸步軒又在社交媒體上火了一把。將生鮮生意做成品牌,一年18億元銷售額,這些業績讓輿論場上過往對名校生賣豬肉的質疑幾乎完全消失了,網友的評價集中于“讀書是最好的投資”“有文化沒壞處”。

自陸步軒初次走進公眾視野,已過去近20個年頭。從其畢業初期生意失敗無奈賣豬肉,引發“讀書無用”的爭議;到放棄公務員職務,重返屠宰場實現身家過億……這條起起伏伏的個人事業之路,因帶著名校的標簽,幾乎每隔一段時間就重現輿論中心,引發人們對讀書價值、就業觀念、成功標準等問題的激烈討論。眼下看來,陸步軒正與自己的名校光環“和解”,“我給母校丟了臉”的自慚想必早已不再,外界對于“才子”與“屠戶”并存的身份關系亦不像當初那樣敏感。面對這一典型案例,更多人開始反思:學歷給陸步軒帶來了什么,知識又在其人生轉折中扮演著何種角色。“讀書不一定改變命運,但是能改變思維”,這是陸步軒對自己能夠取得一定成就的理解,更是對讀書價值的客觀評價。

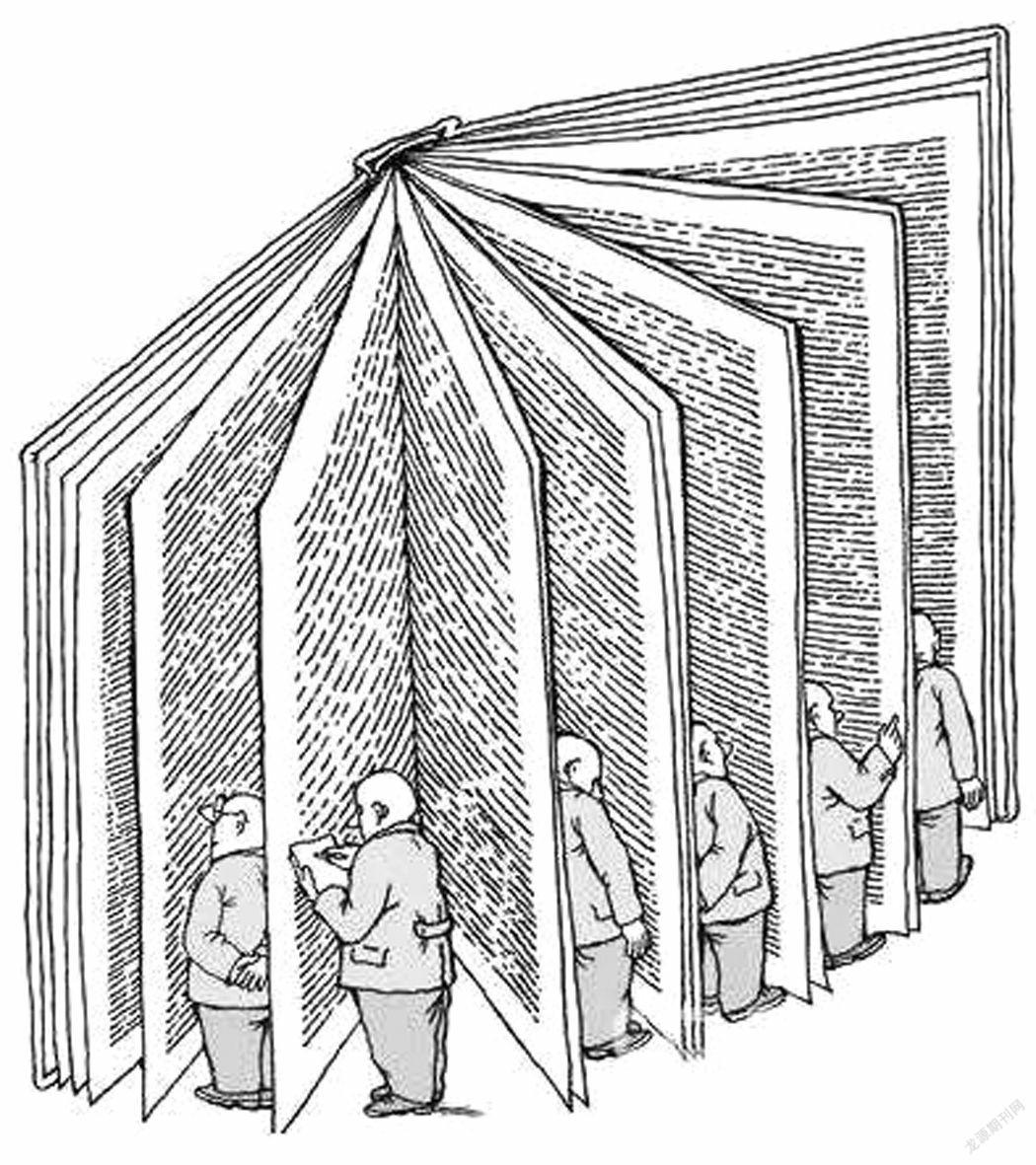

教育是精神世界的入口,是自我提升的臺階。鑒得失、明是非、提心智……對于知識的每一次汲取,都助力著我們實現著人生的升華。很多時候,“書猶藥也,善讀之可以醫愚”。正是因為文化涵養不同,每個人看待事物的角度、處理問題的方式呈現出明顯差異,學識水平也決定著一個人的發展邊界。有人調侃“不會用二維碼,討飯都困難”,學習的重要性可見一斑。就拿陸步軒的“逆襲”來說,無論是品牌建設、新品研發,還是企業管理、電商銷售,每一項具體事宜都涉及到大量專業知識,更不用說通過分析調研、走訪屠宰場來撰寫分析報告。誠如當事人所言,“我有文化,這就是我的優勢”。

而從更深層次來看,“陸步軒現象”引發的種種討論,一定程度上也反映出社會對于讀書價值的某些偏見。賣豬肉遭遇群嘲,事業有成又受追捧,對于當事人成功與否的評價,似乎總是圍繞財富的多寡展開。事實上,教育是人生的基礎,從事任何行業都需要一定文化知識打底,越是進步的社會,普遍受教育水平越高。以個人的錢財數字去定義人生的價值、讀書的價值,本身就陷入了功利的窠臼。我們看到,名校碩士黃文秀扎根鄉村,為扶貧事業奉獻芳華;小學學歷的宿管阿姨,常年堅持寫作,成為大學講師……可見,成功并沒有統一標準,更與是否發財無關。

知識的真正價值在于豐盈大腦、改變心境,“三日不讀書,則義理不交于胸中,對鏡覺面目可憎,向人亦語言無味”。商業社會的名利考驗、網絡時代的信息浪潮,讓我們時常面臨讀書“有用”“無用”的問題。不妨將陸步軒的案例當成一堂社會公開課,期望更多人懂得怎樣安頓心靈家園,看到更大的世界。

摘自《北京日報》2019年11月13日

- 雜文月刊(選刊版)的其它文章

- 包漿

- 染發

- 別被賣房套路“套牢”

- “摘牌”

- “蹲下去”,會有意想不到的收獲

- 肉食者鄙