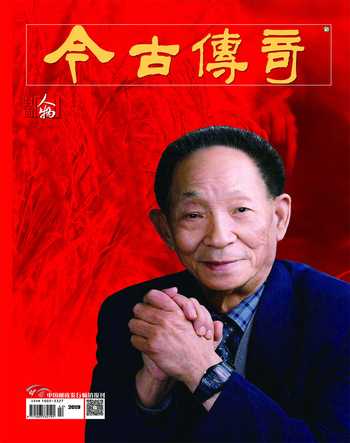

袁隆平家風 偉大出自平凡,平凡造就偉大

2019年9月7日,袁隆平迎來了90歲的生日,成為一名“90后”。接受采訪時,他說,自己的生日愿望是希望今年的示范田實現畝產1200公斤,向中華人民共和國成立70周年獻禮!當記者提起退休的話題時,他說:“退休對我來講是不存在的,只要身體好,能工作就行。”其實,袁隆平的世界很大,大到裝著全球的糧食安全,但袁隆平的世界又很小,小到只有水稻。

我就要學農

袁隆平,男,漢族,無黨派人士,江西德安人。1930年9月出生于北京,當時北京還叫北平,他是“隆”字輩,便取名“隆平”。

光腳泥腿、褶皺白衫是我們對袁隆平的印象,一般人認為他應該是農民出身,但實際上袁隆平出生于一個知識分子家庭。

袁隆平是這樣回憶自己家庭的:

我父親袁興烈生于1905年,畢業于南京的東南大學,在縣里擔任過高等小學的校長和督學。后來他受到西北軍的愛國將領孫連仲的器重,做了這位上將的秘書。再后于1947年底調到南京國民政府僑務委員會任職,做事務科科長。

我母親華靜,原名華國林,是江蘇鎮江人,生于1902年。母親早年在鎮江教會學校讀高中,畢業后就在安徽蕪湖教書。在這期間,認識了在南京東南大學讀書的父親,后來他們結了婚。

母親是知書達理、賢惠慈愛的人。她是當時少有的知識女性,我從小就受到她良好的熏陶。我的英語是母親發蒙的,很小時我就跟著她念,后來上學,我的英語課從來不復習就都是高分,我覺得很容易,因為我有基礎。母親對我的教育影響了我一輩子,尤其在做人方面,她教導我做一個有道德的人。她總說,你要博愛,要誠實。

袁隆平兄弟姊妹六人,他排行老二,故取名二毛。因屬馬,大家又稱他為“小馬駒”。袁隆平童年所處的20世紀30年代,日寇的鐵蹄正踐踏中國。僅1931年至1936年5年間,袁隆平就隨父母輾轉北平、天津、贛州、德安、漢口等地。

在那戰火紛飛的年代,父親袁興烈對他們的教育從未有過絲毫的放松,不管輾轉到哪里,都把他們送進學校讀書。“我們家自曾祖起,就有一個重視教育的好傳統。我生長在這個家庭中很幸運,是這一傳統的受益者。”袁隆平說。

袁隆平最喜歡說的一句話是:“失敗了不氣餒,找到原因從頭再來就是了!”樂觀開朗的性格,對事物不服輸的精神,正是父母給他的最好禮物。

關于袁隆平為什么學農?他是這么回答的:

我之所以選擇學農,其實緣于從小產生的志趣。那是在漢口扶輪小學讀一年級的時候,老師帶我們去郊游,參觀一個資本家的園藝場。那個園藝場辦得很好,到那里一看,花好多,各式各樣的,非常美,在地下像毯子一樣。紅紅的桃子結得滿滿地掛在樹上,葡萄一串一串水靈靈的……當時,美國的黑白電影《摩登時代》也起到推波助瀾的作用。其中有一個鏡頭,窗子外邊就是水果什么的,伸手摘來就吃;要喝牛奶,奶牛走過來,接一杯就喝,十分美好。兩者的印象疊加起來,心中就特別向往那種田園之美、農藝之樂。從那時起,我就想長大以后一定要學農。

隨著年齡的增長,愿望更加強烈,學農變成了我的人生志向。到了考大學時,父親覺得學理工、學醫前途應該會很好,但我卻想學農。母親也不贊成我學農,她說學農很辛苦,那是要吃苦的。我說我已經填報過了,還說她是城里人,不太懂農家樂,有美好的地方她沒看到。我還跟她爭辯農業的重要性,說吃飯是第一件大事,沒有農民種田,就不能生存……父母最終還是尊重了我的選擇,我如愿以償地進了私立相輝學院的農藝系。

說實在的,很多人對學農有想法,可我從來沒有后悔過學農。

大學期間,袁隆平主修專業是遺傳育種學。這一選擇決定了袁隆平的人生軌跡,使他的人生豐富而具有傳奇色彩,中國也因而出現了一位蜚聲世界的科學家。

(責編/王文彩 責校/袁棟梁 來源/《袁隆平口述自傳》,辛業蕓著,湖南教育出版社2010年9月第1版)