行旅溪山傳正聲

2019-09-10 07:22:44尚新嬌

南腔北調

2019年7期

關鍵詞:藝術

尚新嬌

87歲的侯老,活成了一部歷史。

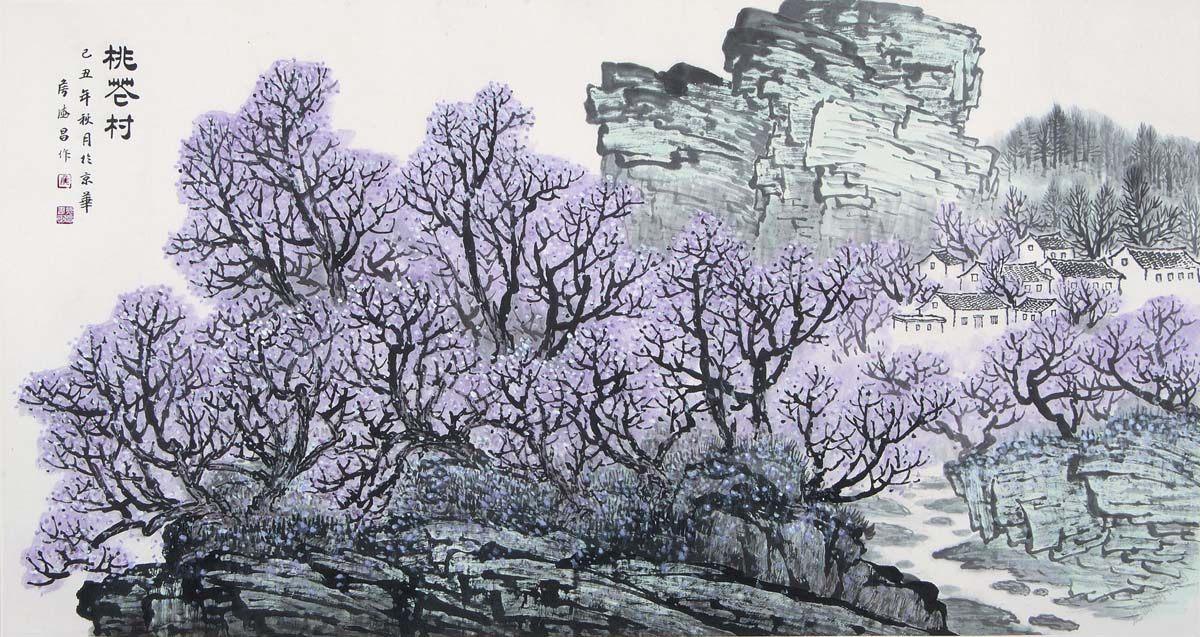

沒見到侯老之前,其實早已從電視屏幕上認識了“他”。由他主筆的《幽燕金秋圖》自1994年國慶節前夕掛到北京人民大會堂東大廳,至今已25年了。

它的意義已超越了藝術品本身,成為中國美術史上的一件標志性作品。認識了這幅畫,就認識了侯老。看懂了這幅畫,也就懂得了侯老的藝術。

記得臺北故宮博物院原副院長、與侯老同鄉的李霖燦先生,在評論北宋畫家時,認為范寬的作品《溪山行旅圖》最能代表華夏山水畫之真精神。而在當代畫家的太行山山水畫作中,侯德昌先生的《幽燕金秋圖》被美術界公認為是“民族魂與時代情的結合”。山水畫之于民族之于國家,是一種深遠的文化、政治意義上的解讀,杰出的山水畫家往往因此在歷史上占有一席之地。

風格即人。是的,那種宏闊浩蕩、憾人魂魄的氣勢,那種敦厚樸質、傲然雄強的氣度,這些從作品中透出的氣息同樣在侯老身上可以感受得到。

“五一”假期期間,赴京拜會久仰的侯老,聽口音,87歲的侯老鄉音依舊,還是一口含有山石味兒的輝縣話。侯老1956年進京,于今半個世紀,算是老北京了。中午,侯老請我們到松鶴樓飯館吃飯,他老人家告訴我們“這里的牛肉做得好”,侯老一直喜飲啤酒,席間連斟兩杯。侯老談興甚濃,回憶就像家鄉百泉懷鄉亭畔的泉水,帶著時代印跡一串串浮出水面。

童年就喜歡臨帖畫畫,別的孩子在玩耍,他卻在不停地畫,畫石頭、紅薯、牛,鄉村的這些風物成為他筆下的題材,像又不像,讓他體驗到那種微妙隱秘的繪畫快意。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

家教世界(2022年13期)2022-06-03 09:07:18

家教世界(2022年7期)2022-04-12 02:49:34

中外文摘(2021年23期)2021-12-29 03:54:02

兒童繪本(2018年22期)2018-12-13 23:14:52

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:06

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

英語學習(2016年2期)2016-09-10 07:22:44

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

爆笑show(2014年10期)2014-12-18 22:27:48