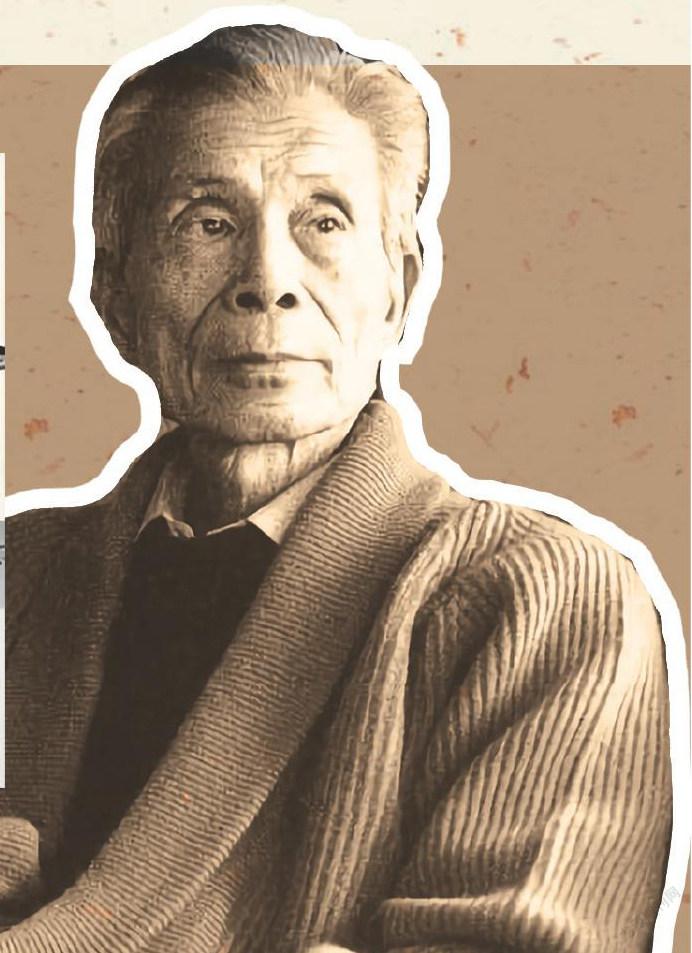

《雙燕》:燕子飛去,意韻猶存

呢喃

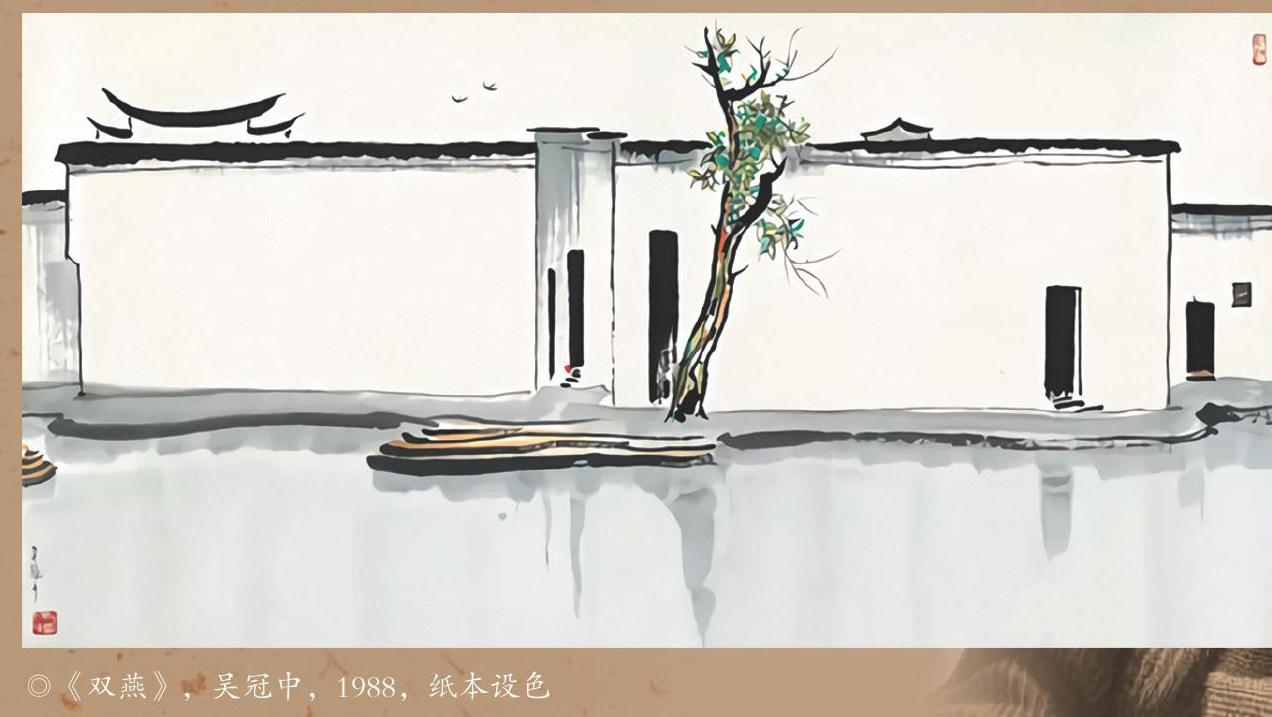

還記得黃筌的《寫生珍禽圖》嗎?那幅畫上的鳥雀造型逼真,羽翅毛茸茸的,仿佛一撲扇就要飛起來似的。可上面這幅叫《雙燕》的彩墨畫和燕子仿佛關系不大,你能看清水鄉白墻黛瓦上方那兩粒小芝麻是兩只燕子嗎?

看似單純、簡約的構圖其實飽含東方情思,橫與直、黑與白的對比以及小樹的斜倚姿態,都讓雙燕飛去后,畫面的意韻猶在,畫家的鄉情依舊。怪不得畫家吳冠中說:“我一輩子斷斷續續總在畫江南,在眾多江南題材的作品中,甚至在我的全部作品中,我認為最突出、最具代表性的是《雙燕》。”

1919年,吳冠中誕生于典型的魚米之鄉——江蘇宜興,那’里河道縱橫,水田、桑園、竹林包圍著村子。從高橋上俯瞰大河里往返的帆船,你能看見白帆、黑帆、棕帆,還有小船用一塊蘆席作帆。帆影近大遠小,一眼看到遙遠處,船和帆便成了一個小點,這也許是吳冠中最早接觸到的透視現象吧!而他出門玩耍時經過的村莊都是黑瓦白墻,有水牛,有水車棚,棚子緊依著大柳樹……直到半個世紀之后,吳冠中腦海中的童年還顯得那樣清晰,仿佛是昨天的事。人們說,江南一直在那里,而吳冠中先生發現了它。

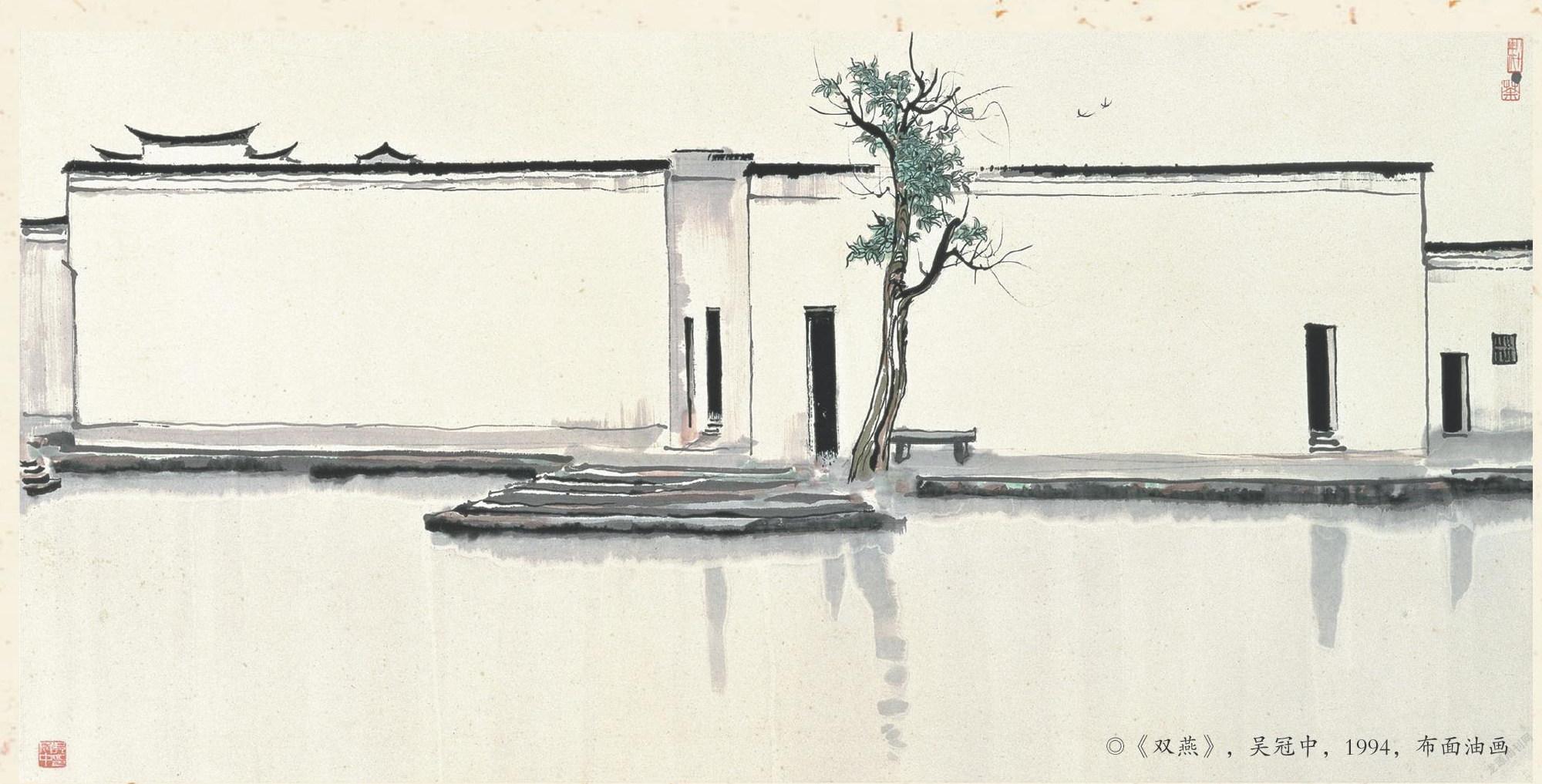

黑、白、灰是江南主調,也是吳冠中作品銀灰主調的基石和他藝術道路的起點。用水墨來表現這些色彩特別合適,不過《雙燕》還有另外一個油畫版本。

同一個繪畫題材被同一個畫家反復使用,可見畫家多愛它!去年年底,《雙燕》雙璧在拍賣場上分別以4700萬元和9800萬元的成交價落槌。雖然不能說因為油畫版本畫得好所以價格高,但它的確更難完成,更能代表吳冠中一生“在油畫中探索民族化”的藝術追求。

為什么說油畫的版本更難畫?還記得我們曾多次稱贊的凡·高的油畫嗎?無論是卷入旋渦的繁星、枝葉茂盛的果園,還是赤日當空下的大地,他畫中的色彩永遠絢爛,筆觸永遠奔放,這和法國鄉村的自然風光很有關系。而江南常年陰雨綿綿,油畫家來到江南寫生常常找不到感覺,還曾有來寫生的蘇聯畫家斷言在江南畫不出油畫。從法國巴黎留學回國的吳冠中偏不信這個邪,直到《雙燕》成形,吳冠中尋找了二十多年的“油畫江南”終于躍然紙上。

他用油彩大筆觸平涂的手法來繪制白墻,油畫顏料厚重的特性使白墻既有中國畫“留白”的韻味,又不失老墻的肌理,可謂中西方繪畫手法與理念的完美融合。老墻的白、天空的白、湖水的白各不相同,再加上黑瓦、虬曲的樹干、鮮綠的嫩葉,這怡然、幽遠的江南一角成了吳冠中之后創作的藝術源泉,你可以在《秋瑾故居》《憶江南》中瞥見《雙燕》的影子。而那悠然自得的雙燕更是吳冠中的心頭好,常常飛進他的作品中。

吳冠中曾笑稱自己是“苦瓜”:只能結在苦瓜藤上,只有黃土地的養分適合他的生長。正是因為自然的滋養和對故鄉的依戀,讓他喜歡畫花畫橋畫大宅院,畫草畫雪畫小動物。除了我們曾經分享的《太湖鵝群》中的大白鵝,他還畫過很多萌蔭的動物呢!

這些畫有的著墨鮮艷,透露出鸚鵡和貓的靈巧活潑;有的墨色深沉,彰顯著水牛或熊貓憨憨的情態;有的使用濃厚的油彩,來表現印度尼西亞山野中猛獸旺盛的生命力……因此,吳冠中的繪畫風格并不能用簡單的一句話來概括。

這和吳冠中“筆墨等于零”的創作理念大有關系,他認為脫離了具體畫面的孤立的筆墨,其價值等于零。就像我們去學習繪畫的筆觸和色彩時,老師會教我們某些“技巧”,可是等到自己畫時,這些技巧仿佛全溜走了!其實任何單一的顏色都不能用簡單的“好壞”來評價,赤橙黃綠青藍紫,有的顏色單看不錯,可和其他顏色配在一起就是“災難”:有的顏色看起來是“臟”的,但只要融入整體畫面中就會煥發光彩。技法也是如此,不同的創作對象需要不同的手法來表現。

吳冠中酷愛寫生,身邊的一棵小樹、不起眼兒的一塊石頭、鄰居家的小貓都成了他的寫生對象。畫的時候也是油彩、水墨齊上陣,大膽嘗試,互相借鑒、融合。他說“造型藝術不講形式,那是不務正業”,而形式美的基本因素包含著形、色與韻,他用東方的韻來吞西方的形與色。蛇吞象,有時感到吞不進去,便改用水墨。

美術美術,掌握“術”易,創造“美”難。無論用油彩還是用水墨,工具雖不同,但他的追求卻一以貫之:幾十年來在孤獨中探索的只是表達人民的情意。這也是他被稱為“聯接西方藝術與東方藝術最具魅力的標志”的原因吧!

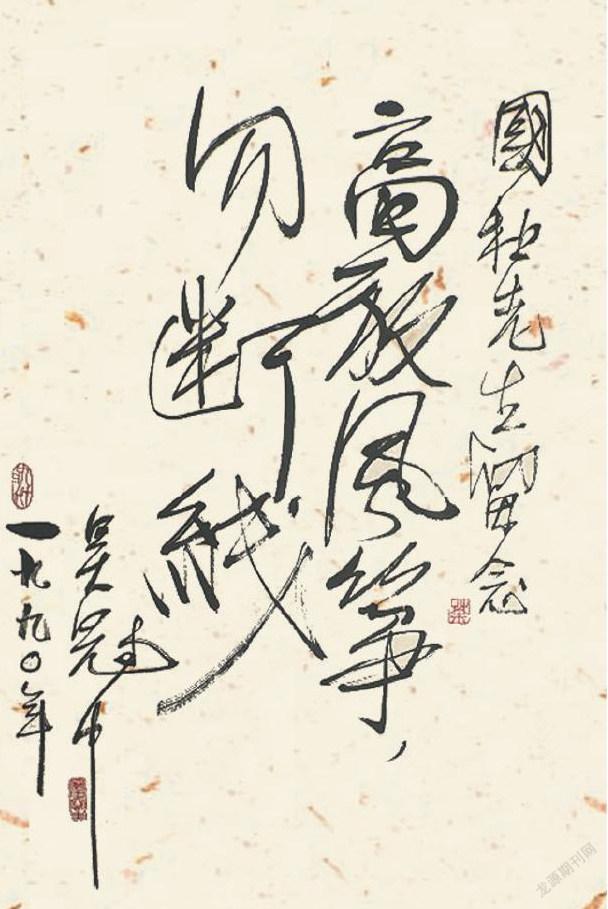

風箏不斷線

吳冠中說他一生只看重三個人:魯迅、凡·高和自己的妻子。魯迅的硬骨頭精神給他方向;妻子成全了他一生關于平凡、善良和美的夢想;而撲向太陽、被太陽熔化的凡·高給他性格、給他獨特。觀賞凡·高的《向日葵》,他仿佛看到了一群精力充沛、品格高尚、質樸純真、胸中懷有郁勃之氣的勞苦人民。

凡·高熱愛土地,他的風景畫不僅有景致,更有人們賴以生存的大地,孕育生命的空間,是母親!吳冠中又何嘗不是如此,他畫過《春如線》《白楊林》《中國城》,包括我們曾討論過的《松魂》這種很抽象的作品。但與蒙德里安純粹追求幾何結構的“格子畫”有些不同,他說他的畫“風箏不斷線”。

“風箏”就是指作品,如果作品沒有靈氣就像只供觀賞卻飛不上天空的廢物。不過,風箏放得越高越好,但不能斷線。“線”是什么呢?線是聯結“作品與人民”的線,線的其中一端便是啟發作品靈感的母體,即人民大眾的情意。

高放風箏不斷線,如果畫家太拘泥于具象的事物本身,那就抽象不出其中的形式美感,像一只飛不上天的風箏;如果作品完全割裂物象與人情的聯系,那風箏就斷了線,失去了靈魂。

你也許常常會在吳冠中的畫上看到一個“茶”字,難道吳冠中一邊畫畫,一邊喝茶嗎?其實那是“如火如茶”的“茶”字,這是他專門為畫面簽名起的筆名,也是了解吳冠中的一把鑰匙。

一來,“茶”是茅草的花,.有“強烈”之意,很能代表他的性格。他從小性格外向、剛正不阿、爭強好勝,強烈的愛總是燃燒他的情感,幸虧有藝術來承擔這些情感的負荷。.

二來,“茶”又指。“苦苦菜”和“苦茶”,“誰謂茶苦,其甘如薺”,不知苦為何味,怎能知蜜之香甜?吳冠中喜食黃酒、苦瓜、苦蕎麥,他深知美里常浸透著苦澀,而藝術之路也必然充滿泥濘。入口微苦,卻甘之如飴,不正是藝術的真味嗎?

三來,“茶”根植于自由豪放的環境,吳冠中的一生坦坦蕩蕩、真真實實,沒有“明哲保身”的意識,提出的“筆墨等于零”“風箏不斷線”理念在美術界爭論頗多;他也因此成為美術界具有自由思想、社會批判精神的知識分子代表。他佩服魯迅。有感于他“寧為玉碎,不為瓦全”的傲骨、“哀其不幸,怒其不爭”的深情。在生命的最后幾年,吳冠中顧不得許多而“真話直說”,對美術界一 不切實際的做法講出自己的肺腑之言。

他九十幾年的人生中畫了太多、寫了太多、評論了太多,我們于是能夠領略他各式風格的繪畫、真摯熱烈的散文、理論性實用性兼具的論文。然而,最無法使我們忘懷的,還是他在大巴山寫生的“苦干”場景吧!

冒著微雨爬上高山之巔,我們去畫那俯視下的一片片明鏡似的水田。細雨不停,手指逐漸僵硬起來,這都不算什么,最怕那無情的大卡車不時在背后隆隆駛過,激起泥漿飛濺。快!我們像飛機轟炸下掩護嬰兒的媽媽,急忙伏護畫面,自己的背上卻被泥漿一再地揮寫、渲染,成了抽象繪畫。