新媒體下紅色文化傳播現狀及對策分析

胡曼婷

摘要:紅色文化資源是在中國共產黨領導下創造出來的,積淀著厚重的優秀革命文化。本文探究武漢紅色文化傳播問題,如傳播被邊緣化、注重商業化、消費化,傳播路徑過窄等,進而探索武漢紅色文化傳播的有效策略。從體制機制、有效路徑、內容形式、文化受眾等方面著力,最大程度助力武漢紅色文化的傳播與傳承。

關鍵字:新媒體:紅色文化;傳播

中圖分類號:G210.7 文獻標識碼:A 文章編號:190618835

引言

紅色文化由于具有鮮明的政治立場、崇高的價值取向,能夠為實現中華民族偉大復興提供強大的精神動力…。文化傳播是文化得以傳承與延續的重要手段。武漢有悠久的文化歷史和優良的革命傳統,在近現代史上三次成為革命的中心,是首義之都、大革命中心,以及抗戰初期的戰時首都。新媒體時代創新紅色文化傳播路徑,對武漢紅色文化進行挖掘和傳播對人民了解紅色革命歷史,提高紅色文化認知,促進經濟文化協調發展具有重要意義。

一、紅色文化在新媒體時代傳播現狀

文化傳播是對文化功能的一種主動性實現,其通過傳播文化價值觀,由此影響并制約人對社會現實的認知,從而營造出一種文化氛圍,再通過這一環境影響、改變人的思維和行動[2]。21世紀以來,我國文化傳播方式發生了重大變化,例如媒體融合上,百強報紙的微信微博開通率高達97%,百強報紙官方微信的年均發文量提高50%,官方微博的平均評論數、轉發數分別為68次、89次,較2016年提升134%、82%。隨著老一輩革命記憶逐漸喪失,新一輩的紅色文化認知尚未建立,紅色文化面臨發展的瓶頸。

2011年紅色文化主要依賴傳統媒體,如報刊雜志、電視電影進行傳播,其媒體指數較高。近年來,隨著互聯網技術的蓬勃發展,新媒體時代來臨,傳統媒體的主導地位喪失,取而代之的是微博、微信、今日頭條、抖音等互聯網媒體,紅色文化由于其特有的革命性和知識性,與重視娛樂性為主的互聯網新媒體存在聯結問題,媒體指數下滑嚴重。數據顯示,新媒體時代下,社會公眾利用手機、平板等移動端進行文化搜索的頻率較高,說明社會公眾對紅色文化的需求仍然很高,與新媒體的結合具有極大的文化受眾,但現行紅色文化還未與新媒體進行有效聯結,紅色文化的傳播渠道受阻,在紅色文化的宣傳教育上仍有很大的發展空間。

圖1百度紅色文化城市搜索指數顯示,近五年北京紅色文化資源搜索較多,位居首位。這與北京具有豐富的紅色革命文化歷史,重視文化產業發展與文化傳播密切相關。在武漢全市范圍之內,分布著近現代以來各個歷史時期的革命舊址、文化遺址和紀念建筑近百余處。武漢地區紅色文化資源不少,但文化產業的整體發展卻不高。武漢紅色文化搜索熱度排名第5,可見紅色文化仍然有很大的挖掘空間,在紅色文化傳播的力度上有待進一步提高。

二、武漢紅色文化傳播現狀

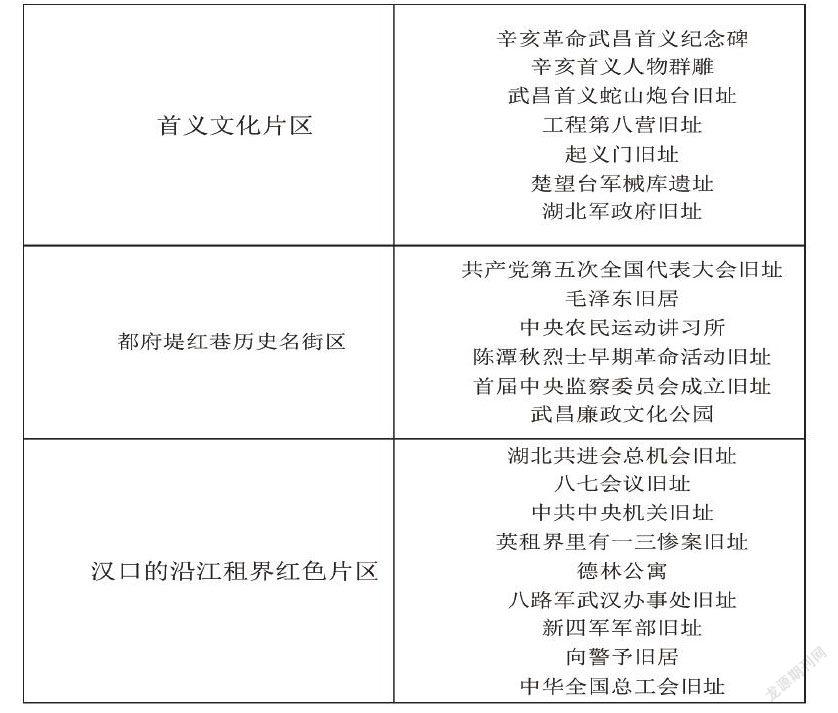

武漢市的紅色文化大致可以分為三個片區,首義文化片區、都府堤紅巷歷史名、漢口的沿江租界紅色片區。主要的分類可參考如表1[3]:

表1:武漢紅色文化片區分布

武漢紅色傳播現狀主要體現在以下幾個方面:在傳播主體的管理上,武漢紅色文化的管理部門設置不夠完善,主要依靠區縣地方進行代理管理,如武漢毛澤東故居由武昌農講所紀念館進行管理,并且各個管理部門之間聯系較為松散,未能進行網絡化的協調管理。在宣傳資金的投入上,主要由政府承擔,未能引入社會資本,此外一部分商家利用扭曲的“紅色文化”進行不法的盈利,影響武漢紅色文化的傳播形象。在人才引進上,缺乏紅色文化方面的專家,大多行政人員對紅色文化了解不深,紅色文化知識欠缺。

在傳播路徑上,主要是通過博物館和故居遺址等形態展現。例如武漢革命博物館以及下轄武昌農講所舊址紀念館、武昌毛澤東舊居紀念館、中共五大會址紀念館等。在傳統傳媒方面,武漢無獨立的紅色文化相關報刊雜志;在新媒體傳播方面,沒有相關獨立的微信公眾平臺,紅色文化主要依托武漢新聞,武昌生活等微信公眾平臺進行不定期宣發。微博上也僅有武漢革命博物館一個認證官博。此外媒體官方網站有中國紅色文化研究會湖北省工作委員會,武漢革命博物館,其中武漢革命博物館,設立革博概況,館際交流,文物保護等7個板塊。

在傳播內容上,博物館內針對個別革命名人進行的介紹過于生硬,參觀者在對其歷史背景了解不深的情況下較難獲得文化認同。紅色文化的宣傳上主要針對遺址及其人物歷史作介紹,缺少對文藝作品的宣傳。一些紅色文化傳播網站內容信息老舊,陳舊空洞的傳播內容缺乏吸引力,對紅色傳統文化的一些刻板枯燥,說教灌輸式的傳播無法吸引傳播受眾的注意,使傳播流于形式。

在傳播形式上,主要依賴于現存的物質文化資源,依靠建立故居,博物館,紀念館進行紅色文化的保護和傳播:在紅色文化產品上,多采用拍攝紅色文化圖片用于陳列,模擬實物以及出版紅色文化著作,缺少紅色文化視頻以及對紅色故事的講解與解說,數字化傳播力度不夠,大多博物館、紀念館尚未采用虛擬現實、人機交互等技術創新,使得傳播受眾對紅色文化的興趣不高,未起到傳播實效。

在傳播受眾參與上,對紅色文化了解的人群多是一些革命干部以及受過高等教育的知識分子,對社會大眾而言,其對紅色文化的背景知識了解不深,難以完全領會紅色文化所傳遞的信息;此外紅色文化景區收費較高,公眾參與的傳播渠道受到一定的阻礙。

三、武漢紅色文化傳播策略

技術落后導致文化資源世界傳播話語權的被動[2]。互聯網時代,新媒體業蓬勃發展,對紅色文化進行數字化傳播符合大眾的需求。同時要注重紅色文化傳播的內部教育和提升,通過不同的激勵手段提高社會公眾的紅色文化認知,使其能夠積極參與到紅色文化保護與傳承工作中。

(一)創新傳播管理的體制機制

建立強有力的領導機構,組織各相關部門參與,制定工作制度,明確責任,各司其職,以便文化工作能夠有序開展,在武漢設立相關紅色文化宣傳部門,并獨立出來,加強對紅色文化周邊區域的文化保護在宣傳資金的投入。廣開渠道,吸納社會資金,調動社會資本,與一些民間企業進行宣傳合作,降低宣傳成本。在數字化方面,要搭建全國紅色文化信息網絡,實現各地區紅色文化信息共享,實現信息化、數字化管理模式,此外要加強監管網絡嚴厲打擊非法的商業活動。

(二)拓寬紅色文化的傳播路徑

紅色文化的傳播離不開新媒體平臺的應用。武漢紅色文化資源可以借助這些新型媒介(網絡、手機等)實現跨時空、可互動、可移動傳播,融合傳統媒介電視、廣播、報紙、雜志等統籌協調傳播。利用紅色文化網站、微信、微博、抖音等載體進行紅色文化宣傳推廣,針對武漢各個紅色文化片區開通相關的微博官博、微信公眾平臺和APP客戶端。利用獨特的、豐富的紅色文化資源優勢,開發出紅色文化旅游精品,讓游客深切感受到武漢紅色文化旅游的巨大魅力,進一步促進經濟、政治和文化的發展“1。利用直播平臺對紅色文化進行在宣傳推廣的同時,配合電子商務平臺對紅色文化紀念品進行線下線上定制和銷售,推動武漢紅色文化產業化發展。同時引入互聯網技術,構建數字化虛擬博物館、網上展館打響文化知名度。制作以武漢紅色文化故事為藍本的影視作品,擴大影響力。

(三)豐富紅色文化的傳播內容

借鑒故宮博物館的做法,設計多種具有個性特點與時尚美感的文化作品進行傳播,滿足社會公眾“文化美”需求;在借助傳統媒體和新媒體的宣傳文案上子保證語言的準確性和規范性的同時能夠更加風趣幽默,讓“文化”能夠活躍在大眾的視野之中。可依托以武昌農講所為核心的紅色文化聚集區來打造武漢“中國紅谷”,整合武漢地區的紅色文化資源,在宣傳上形成整體聯動、協調推進的傳播方式來豐富內容。

(四)多樣化紅色文化的傳播形式

科技是文化企業實現騰飛的雙翼,是科技的利用、轉化和創新推動了文化產品的更新換代,推動著文化產品高科技含量的提升對文化進行數字化保護是大勢所趨[5]。創新傳播技術,利用信息時代的高新數字化技術將紅色文化資源進行數字化以便保護與傳播。對一些文藝作品進行三維渲染和仿真模擬,采用虛擬現實與人機交互技術讓社會公眾能夠與“文物”對話,提高紅色文化的趣味性。運用高科技手段,將武漢的紅色文化資源打造成文化品牌,最大限度激發紅色文化資源的傳播潛力,同時可采用人機交互的展現技術來增強社會公眾的文化體驗感,此外可邀請紅色文化歷史方面的專家對紅色文化進行現場解讀或刻錄成光盤供游客參考學習。

(五)激勵公眾的參與

紅色文化的傳播是一個向外延伸的過程,更是一個向內深入的過程。要達到紅色文化傳播的效果和力度,必先明確社會大眾對紅色文化的了解程度及其需求,對于缺乏相應文化基礎的人群主動向其開展多種紅色文化知識的宣傳教育工作。對武漢紅色文化的傳播,必須加深武漢人自身對武漢紅色文化的認知和認同,自覺成為武漢紅色文化宣傳者,紅色革命文化精神發揚者。通過紅色文化知識競賽,有獎問答,征文等多種形式吸引公眾的關注,由內向外促進武漢區域紅色文化發展,打造區域紅色文化品牌。此外,應當取消或降低一些紅色文化景區的收費,讓社會公眾變被動傳播為主動參與,響應紅色文化傳播。

四、總結

新媒體環境對武漢紅色文化資源傳播帶來新的機遇,賦予新的使命,同時提出新的要求。武漢作為擁有豐富紅色革命文化資源的城市,具有極大的文化挖掘潛力,通過新媒體與數字化技術,能夠極大程度提高紅色文化傳播的管理效率,以保護和傳承優秀的紅色文化精神。本文探討武漢紅色文化傳播的困境,有針對性提出紅色文化傳播的解決對策。對新媒體時代下加強我國紅色文化傳播提供了思路。

參考文獻

[1]萬玲.整合以毛澤東舊居為中心的歷史文化資源·打造武漢都府提紅色文化街區:中國博物館協會名人故居專業委員會2016年年會,中國湖南岳陽,2016 [C].

[2]高衛華.新媒介語境下中華民族傳統文化資源的世界傳播策略[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2013 (06):150-153.

[3]鄧艷梅.試論武漢紅色文化資源的特點及其保護:中國博物館協會紀念館專業委員會2012年年會暨\“紅色文化論壇\”,中國福建福州[C].

[4]周獻策.新媒體環境下廣西紅色文化資源傳播路徑研究[J].百色學院學報,2017 (06):96-100.

[5]周志民,彭妙娟.文化科技融合下的文化品牌建設[J].文化產業研究,2015 (2):12-21.