長白山生態功能區綠色發展的財政政策研究

摘要:近年來東三省處于轉型升級陣痛期和關鍵期,吉林省面臨著巨大的經濟下行壓力,亟須找到新的經濟突破口與增長點。本文從吉林省長白山生態功能區經濟發展、生態協調層面,探索長白山生態功能區發展對區域增長的影響效應,探索推進長白山生態功能區綠色發展新動能。

關鍵詞:長白山生態功能區:綠色發展:財政政策研究

一、長白山生態功能區發展現狀

(一)長白山生態功能區的生態現狀

自19世紀60年代,長期的過度開采造成了長白山生態功能區水源涵養功能大幅減弱。與建國初期相比長白山生態功能區現在的林區面積,蓄積量下降多達50%.特有的紅松、水曲柳等珍稀加工用材所占比例下降70%以上。森林齡組結構嚴重失衡,中幼齡林占60%以上,大徑材中直徑大于40厘米的逐年減少,部分施業區已無木可采。

(二)長白山生態功能區的經濟現狀

近年來,長白山生態功能區經濟雖有所發展,但是整體經濟呈下行趨勢。據資料顯示建造和購置固定資產的工作量以貨幣的形式在不斷增加,但長白山生態功能區2017年的固定資產投資占比從39%降至31%.出口總額除了2008年為28億美元,2013年31.07億美元,其他年份均處于15億美元~25億美元。

二、長白山生態功能區財政支出與綠色發展的實證研究

(一)模型設定

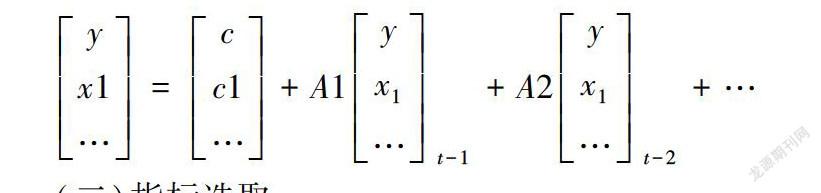

本項目的實證研究主要從財政支出對經濟增長以及生態環境兩個維度的影響來進行分析。為了研究實際經濟增長、生態環境和各財政支出項目之間的關系,本文建立經濟綜合指標以及生態環境與各支出項目的VAR模型結構。一般VAR模型的數學表達式是:

(二)指標選取

財政支出指標主要選取了長白山生態功能區2007年~ 2016年的一般公共服務支出(Xll)、教育支出(X12)、科學技術支出(X13)、社會保障和就業支出(X14)、醫療衛生與計劃生育支出(X15)、節能保護支出(X16)和農林水事務支出(X17)這七類。經濟發展指標主要選取地區生產總值(X21)、公共財政收入(X22)、固定資產投資(X23)、出口總額(x24)、城鎮居民可支配收入(X25)和農村居民可支配收入(X26)六項。生態環境指標選用工業二氧化硫排放量和工業煙粉塵排放量的合成指標作為反映指標。

(三)實證分析

本項目VAR模型將財政支出與經濟發展、生態環境之間的關系分別進行研究,然后綜合分析得出經濟發展與生態保護的雙目標匹配的結論。

1.財政支出與經濟增長的VAR模型分析

首先對財政支出數據、經濟增長數據進行標準化,利用SPSS24.0進行主成分分析。得出財政支出的KMO檢驗= 0.81>0.6,Brtlett檢驗的顯著性=0.000<0.5,說明財政支出數據適合作因子分析,經濟增長的KMO檢驗=0.674>0.6,Brtlett檢驗的顯著性=0.000<0.5.說明財政支出數據適合作因子分析。其次得出對應的主成分線性方程。

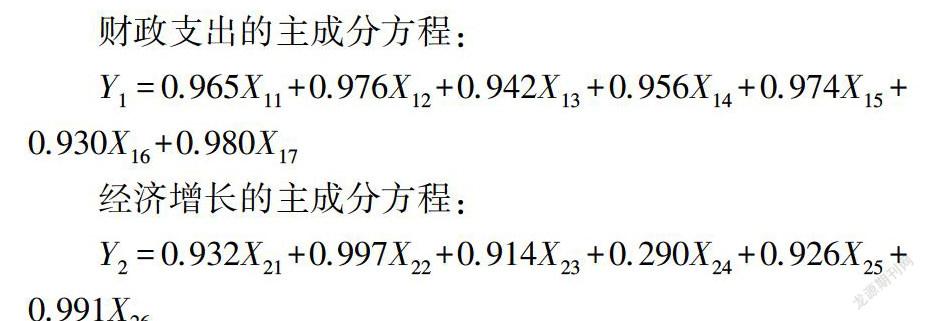

財政支出的主成分方程:

Yl=0.965X11 +0.976X 12+0.942X13+0.956X14+0.974X15+0.930X16+0.980X17

經濟增長的主成分方程:

Y2=0.932X21+0.997X22+0.914X23+0.290X24+0.926X25+0.991X26

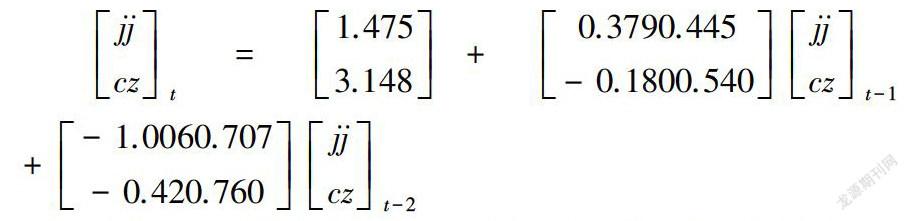

依據主成分方程,對財政、經濟數據進行打分,并進行財政支出以及經濟綜合數據進行VAR模型的建立,得出各項財政支出與經濟發展之間的脈沖影響。其中財政支出總額與經濟發展的VAR方程:

依據VAR模型結果進行脈沖響應分析,得出財政支出總額與經濟之間是相輔相成的關系,經濟增加財政支出就可以減少,財政支出增加經濟發展加速。

根據財政支出分項目與經濟發展的數據分別建立VAR模型,進行脈沖響應函數分析,得出結論:當經濟增長過多時,一般公共服務支出可以相對地減少:科學技術支出的增加會帶來經濟增長,但經濟對科技支出的反作用比較明顯:醫療衛生支出對經濟增長影響也比較大:增加農林水事務支出對經濟增長并沒有很大的作用,社會保障支出和教育支出對經濟增長沒有明顯的積極作用。

2.財政支出與生態環境的VAR模型分析

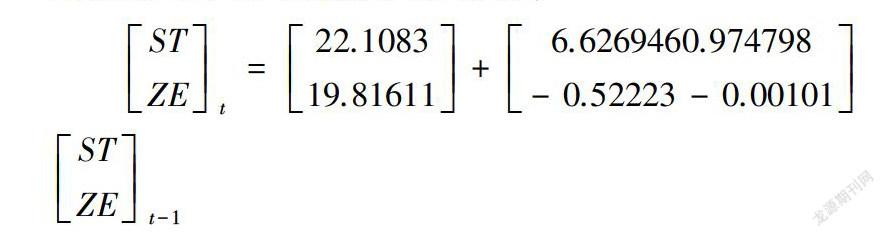

財政支出以及生態環境進行VAR模型的建立,得出各項財政支出與生態環境之間的脈沖影響。其中財政支出總額與生態環境的VAR方程:

依據VAR模型結果進行脈沖響應分析,得出財政支出總額與生態之間的關系。環境污染需要財政支出的增加,但財政支出的增加對環境沒有明顯作用。

根據財政支出分項目與生態環境的數據分別建立VAR模型,進行脈沖響應函數分析,得出結論:當經濟增長過多時,一般公共服務支出與生態環境之間并沒有較強的關聯度:科學技術支出的增加會給環境短期帶來波動,同時環境的維護需要科技支出的不斷增加:節能保護支出對環境污染必然有很強的影響力,但是脈沖響應函數圖像顯示,環境的改善和節能環保支出并無明顯關聯,本人猜測環境治理具有時滯性,且樣本觀測值偏小,才會導致如此結果;農林水事務支出的增加對環境有短期的促進作用。醫療衛生支出與社會保障支出與生態環境之間的關聯度本身就很小,因此本文不進行上述兩項支出與環境的實證分析。

3.結論

根據上述實證結果,試圖找出經濟發展與生態保護雙目標匹配的財政支出模式:一般公共服務對社會經濟的穩定至關重要,同時對生態發展有改善作用。教育支出的持續增加可以間接促進經濟和生態發展,可持續加大教育支出。在現有的財政支出結構中增加科學技術支出,長期對生態和經濟發展是正向作用的。節能保護支出占財政支出的比重雖然很小,但作用顯著,為長白山生態功能區的綠色發展必然要加大節能保護支出的力度。醫療衛生支出、社會保障支出主要帶來社會穩定,社會福利,對經濟發展沒有直接效果,從社會穩定的角度來講,醫療衛生支出、社會保障與就業支出可保持現階段支出水平即可。

三、長白山生態功能區綠色發展政策建議

(一)布局綠色財政支出力度

1.加大環境保護力度

國家和政府都逐漸重視生態環境的保護。近年來生態環境破壞造成的外部性并沒有完全消除,因此需要持續增加節能保護支出。同時優化節能保護支出“類”結構,增加污染防治、環境整治類支出額,落實大氣污染防治計劃,發揮節能支出的資源配置功能。

2.增加綠色創新支出

長白山生態功能區的綠色創新支出主要用于綠色技術創新。增加科學技術財政投入用于支持推廣和普及測土配方施肥技術,改善土壤環境質量,有助于提升農業生產力,發展新型農業,建成現代農業體系。同時將綠色技術創新投入用于加大水能、生物質能,太陽能、地熱、煤層等新能源和加大可再生能源的開發力度。提升長白山生態功能區生態系統涵養水源、水土保持、改善環境、供給資源生態功能。

(二)增強綠色財政收入能力

1.加大國家轉移支付

長白山生態功能區經濟發展數據顯示,該區域經濟發展尚處于中低等水平。財政的自給能力較弱,需要中央政府的轉移支付進一步推動長白山生態功能區的發展,同時應加大國家轉移支付力度,促進長白山生態功能區的財政收支平衡。并設立專項轉移支付,用于長白山生態功能區基礎設施建設與經濟發展。

2.設立綠色產業引導基金

政府應建立用于綠色生產、生態旅游的專項基金,通過綠色生產補貼、物化補助、政府購買生態功能區社會化服務等形式,鼓勵引導企業發展綠色產業,沿著保護生態與發展生態旅游的路線打造冰天雪地的金山銀山,帶動長白山生態功能區綠色發展。

(三)建立綠色發展制度體系

1.建立綠色發展考核體系

強化綠色發展理念,引導長白山生態功能區經濟、生態的可持續發展。建立綠色發展評價機制,將生態環保納入評價體系,對吉林、通化、白山、延邊朝鮮自治州進行分類考核。

2.建立生態系統激勵機制

針對長白山生態功能區的生態系統保護與修復,對長白山生態功能區的大氣污染量、水資源質量、自然植被恢復率等進行考核,設立年度標準,年終對各地區進行匯總清算,對完成目標的地區以補助資金形式進行獎勵,未完成的地區,扣除一定金額的激勵資金,將生態保護與治理的成效和經濟利益結合,以期起到正向激勵和逆向約束的作用。

參考文獻:

[1]郭慶旺,呂冰洋,張德勇.財政支出結構與經濟增長[J].經濟理論與經濟管理,2003,(11):5-12.

[2]郭軍華.中國經濟增長與生態足跡的實證分析[J].統計與決策,2010,(10):100-103.

[3]魏后凱,高春亮.中國區域協調發展態勢與政策調整思路[J].河南社會科學,2012,20(01):73-81+107-108.

作者簡介:

李晶,吉林財經大學,吉林長春。