“寶石王國”因“一帶一路”而閃亮

王東曉

“海上絲綢之路”沿線的斯里蘭卡民主社會主義共和國有“寶石王困”的美譽。斯里蘭卡在僧伽羅語中意為“樂土”或“光明富庶的十地”,是馬可·波羅眼中最美的島嶼,鄭和下西洋也曾多次到訪這個舊名錫蘭的島國。位于印度洋東西交通的“十字路口”的斯里蘭卡,不僅是古代陸上“絲綢之路”南線與“海上絲綢之路”的交匯點,也是建設“21世紀海上絲綢之路”的重要一環。

農業是斯里蘭卡的主導產業,農業人口約占總人口的70%。作為四面環海島國,漁業也是當地民生賴以生存的重要來源。對農業和海洋資源高度依存的現狀,決定了斯里蘭卡需要準確預測和了解各類天氣及海洋環境,從而減少自然災害對民生的影響,更好地促進社會經濟健康持續發展。由于多種原因,斯里蘭卡面臨著社會經濟發展較為落后、自然災害頻發、科技人才匱乏、創新能力不足等挑戰,在海上天氣應急預急及技術轉移等方面基礎匱乏,迫切需要相關科研技術支撐。

機遇來自“一帶一路”倡議

2014年,習近平主席出訪斯里蘭卡,兩國簽署了《中國科學院與斯里蘭卡高教部合作協議》,內容之一就是建立中國一斯里蘭卡聯合科教中心,與斯方進行多方位的海洋科研教育交流與合作,盡力提升斯里蘭卡海洋科學人才的水平。2015年3月斯里蘭卡總統回訪中國期間,中國科學院與斯里蘭卡供排水部簽署合作協議,正式成立中國一斯里蘭卡聯合科教中心(簡稱中一斯中心),該中心依托中國科學院南海海洋研究所建設。在接下來的幾年里,中一斯中心與斯里蘭卡的高校和政府機構簽訂了一系列的協議,不斷推動中斯雙方在海洋氣象科研領域的交流與合作;建設廠斯里蘭卡海洋碩士班,為斯里蘭卡培養海洋科學人才,切實促進了斯里蘭卡海洋天氣的科研和創新能力。

中斯中心的建設充分考慮了斯里蘭卡的國情。斯里蘭卡地處南亞次大陸以南,西北隔保克海峽與印度相望,接近赤道,處于印度洋和太平洋暖流物質和能量交換強烈的地帶,是南亞季風活動最活躍的地區之一,海洋氣象災害頻煩。該國自身缺乏較成熟的季風氣候數值預報系統,使其在海洋氣象災害面前顯得非常脆弱,2004年的印度洋海嘯至今仍是斯里蘭卡人民心中揮之不去的噩夢。

此外,斯里蘭卡人民長期以來受慢性腎病所困擾。該病是在斯里蘭卡中部旱區高發的慢性疾病,患者多達40萬人,占全國總人口的2%。患者患病后逐漸失去勞動能力,治療費用成為患者家庭和地方衛生機構的沉重負擔。根據世界衛生組織開展的前期研究,地下水硬度和其中農藥等污染物的聯合作用可能是導致不明原因慢性腎病發生的原因。

2014年8月,應斯里蘭卡國家供排水委員會的邀請,中科院代表團與斯國專家一同深入斯里蘭卡中部旱區考察,與不明原因慢性腎病患者進行座談,詳細了解該地區的供水狀況。2015年3月,在習近平主席和斯里蘭卡新任總統西里塞納的共同見證下,白春禮院長與斯里蘭卡城市發展與供排水部部長哈奇姆在北京共同簽署了《中科院與斯里蘭卡城市發展與供排水部合作諒解備忘錄》。

根據合作備忘錄,中斯雙方在斯里蘭卡中部旱區共建安全飲用水技術研究與示范聯合中心。該中心作為“中斯科教合作中心”的分中心,開展合作研究、人才培養、設備研發、技術示范等形式的合作。

應對海洋及氣候變化是時代發展趨勢

2015年9月25日,在聯合國可持續發展峰會上,聯合國193個成員國正式通過17個可持續發展曰標。其中強調了氣候變化對全球自然資源及人類生活的影響,和保護與管理海洋資源的現狀與挑戰。作為發展中國家,斯里蘭卡多家政府機構及大學與中一斯中心的海洋、氣象領域科研教育交流合作,順應了過際社會對未來全球環境發展關注的趨勢,符合當地民生的實際需求。自2015年以來,中一斯中心在斯里蘭卡每年召開海洋環境及氣候變化研討會,邀請來自傘球多個國家的多名學者就海洋氣候環境與季風相關議題展開深入探討,促成了與會學者們長期的國際間合作研究,斯里蘭卡易先良大使在2018年研討會致辭中表示“中斯季風氣候和環境變化研討會”的召開是成為中斯科技交流合作的重要成果。

氣候變化事關全人類發展。應對全球氣候變化,要做好減排、適應、能力建設和國際合作四個方面的工作,堅持共同但有區別的原則,幫助發展中國家實現經濟發展和應對氣候變化雙贏。中國已宣布設立中同氣候變化南南合作基金。希望中斯兩國加強科技領域合作,相互借鑒,實現共同發展。

勉力奮戰出成果

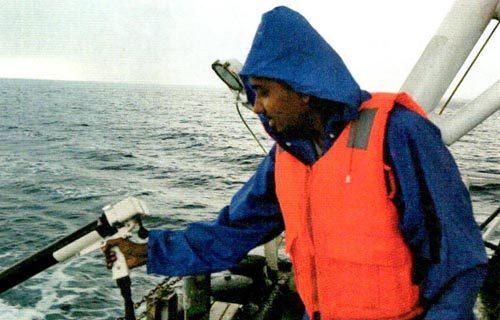

建成海一氣立體觀測網絡。自2010年以來,中國科學院南海海洋研究所開始執行東印度洋科學考察航次,至今已出色完成了9年的航次任務,是我國在熱帶印度洋進行的覆蓋海域最廣、航程最長、調查內容最全面的海洋科學考察航次。自2012年以來在斯里蘭卡南部建沒近岸海洋環境實時觀測網,并于2013年9月與斯里蘭卡盧胡納大學聯合共建了熱帶海洋環境聯合觀測中心。該觀測中心承擔著印度洋北部水文氣象實時觀測任務,可為開展斯里蘭卡近岸海洋災害成因機制研究,氣象預報及印度洋的航海保障,印太暖池物質、能量交換機理及其對全球氣候變化的調控研究等提供觀測數據。

建立斯里蘭卡氣象預報系統并服務海洋漁業。斯里蘭卡是南亞季風活動最活躍的地區之一,海洋氣象災害時有發生,但其預報能力不足。根據斯里蘭卡的要求,巾國科學院南海海洋研究所自主研發了“斯里蘭乍-及周邊海域海洋氣象災害預報系統”,該系統成功預報了多起印度洋熱帶風暴的強度與運動軌跡,并向斯方發布了預報信息,服務于斯里蘭卡海洋漁業捕撈和防災減災。

推動中國一斯里蘭卡水技術研究與示范聯合中心建設。以斯里蘭卡不明原因慢性腎病( CKDu)地區的安全飲用水需求為切入點,依托斯里蘭卡供排水委員會和佩拉德尼皿大學,圍繞地下水源安全飲用水、雨水收集與利用、水資源管理規劃等領域,與斯共建“巾國-斯里蘭卡水技術研究與示范聯合中心”。2016年4月,《中華人民共和同和斯里蘭卡民主社會主義共和國聯合聲明》發布,中方承諾積極幫助斯方開展慢性腎病追因研究。圍繞CKDu預防、追因及控制展開討論,形成《CKDu緩解行動計劃建議》,當面呈交斯總統。

推動斯里蘭卡高新技術人才的培養。自2013年以來,中斯中心依托中國科學院大學為斯里蘭卡每年培養10多名斯里蘭卡碩士生;依托東印度洋科學考察航次,為斯里蘭卡相關高校培養水文觀測人員培訓;依托熱帶海洋環境聯合觀測中心,為斯里蘭卡培養氣象觀測以人才;面向斯里蘭卡水務行業科技與管理人才開展實用性短期培訓及課程教學。中一斯中心作為重要合作平臺,極大地促進了雙方在應對氣候變化能力建設等方面的合作,標志著中一斯科教合作已經獲得了斯方全方位的認可和支持。